闫楠:百姓的笑容是最高的荣誉

作者

作者

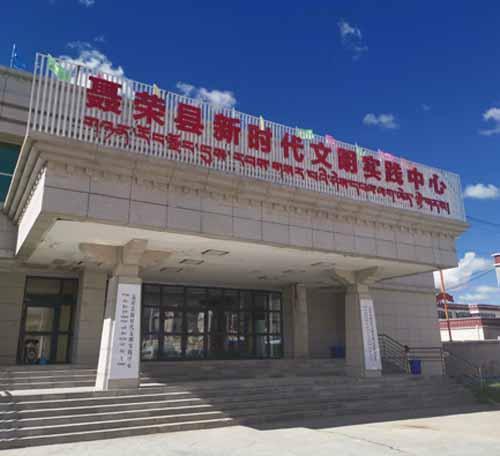

聂荣,西藏自治区那曲市下辖县之一,位于唐古拉山南麓,一座高海拔的原生态牧业县,山峦起伏,沟壑纵横,长冬无夏,年降雨雪 100 天以上,平均海拔超过 4700 米。这片 2.14 万平方公里的土地养育了 3.8 万名百姓和 24 万头查吾拉牦牛。

一年多前,奔波于北京、香港负责国际业务的闫楠肯定想不到,用不了多久,人生会和 3000 多公里外的羌塘草原紧密相连。他的身份也由彼时的一名央企干部,变成了县委副书记。

说到这些改变,讲起已经进行了三分之一的援藏工作,闫楠显得特别淡然和平静。

「援藏是组织对我的信任,必须去!

「报名援藏,没敢和我妻子商量。」聊到自己的「先斩后奏」,这位 38 岁的北京老男孩笑得有些「没心没肺」,「万一家里不让走,就左右为难了。」

直到国家能源集团党组研究做出决定,将他作为援藏援青干部上报,他才和妻子开了口。

不难想象,妻子最初的反应有多大,毕竟家中 2 个男孩最大也才 10 岁,父母亲都已近古稀之年。但是,闫楠也有自己的理由——

自 2002 年以来,国家能源集团先后派出 7 批次 10 名干部对口支援聂荣县的建设工作。「轮换之际,组织第一个找我征求意见,我肯定得去。」之所以这么坚决,是因为闫楠觉得,对口支援西藏是中央的重大战略决策,能作为备选对象,就意味着组织对自己的信任。

另外,闫楠也想用实际行动为孩子们做出榜样:「党和国家还有很多地方和事业需要一代代人去坚守和完善。」

2019 年 7 月,作为中央和国家机关、中央企业第九批援藏干部中的一员,闫楠来到聂荣县。

说起初到藏北的苦,闫楠云淡风轻:「我不爱说这些,内地的人去了高原,谁都一样。」

闫楠不是不觉得苦,只是从不对外说,「难受就自己忍着呗。」

「做好援藏工作需要政治定力」

第九批援藏干部工作时间正好是 2019 年至 2022 年,其中 2019 年是祖国 70 华诞;2020 年是「十三五」规划收官之年,也是脱贫攻坚决胜之年;2021 是「十四五」规划开局,更是第一个百年目标实现之年,将全面建成小康社会;2022 年,全党全国上下将喜迎党的二十大胜利召开。作为这一任期的援藏干部,闫楠感觉到沉甸甸的使命和责任。

从首都北京到西藏牧区,从中央企业到地方党委,从逐浪市场到服务人民……一系列的变化,也在牵引着闫楠工作思路的转变。

新官上任三把火,闫楠却把自己给「烧」着了。雷厉风行的他,发现接连几个工作都落不了地,使他心急如焚。

和自己生了几次气,闫楠找到了原因:高原地区气候环境恶劣,加之人力、物力各方条件限制,工作效率自然受到影响,工作还是要不急不躁。「想想是非常正常的,要不让咱干什么来了,不就是协助、支援西部地区结合实际解决问题、加快发展嘛。」

很快,闫楠就学会了「慢」下来。「慢」可不是不干,而是力戒急切情绪和形式主义,把自己融入属地干部和群众中去,多思考、多琢磨,细致地引导和推动事情发展。就这样,工作思路逐渐理顺,工作效果也越来越好。

闫楠感慨,只有实事求是,理论有效联系实际,才可能把援藏工作干好。

藏北高原风大寒冷,自古难种出庄稼,只有天然草甸和传统的放牧方式。在推进畜牧产业发展和农牧民增收工作中,国家能源集团出资 1200 万元援建嘎确牧场,试点现代化集中养殖,同时解决 77 位建档立卡户就业。

但是,万事开头难。牧区要转变生产方式,牧民要开启经营思路,都是需要一个过程的。

「集中养殖除了必要的技术指导外,早晚温差太大,牛容易生病,草料又比内地贵出很多;海拔高、气温低,牛还生长得慢。所以老百姓把自家的牦牛看得很重,当作固定资产,惜杀惜售。这样成本和市场可就『两头』在外了。」

如何破局?

闫楠和同事们一边为老百姓做工作讲道理,为他们的牛草料上保险,一边积极引导致富带头人参与集体经济。同时,他们还加强产业宣传和培训,推进现代养殖与传统放牧相结合,努力提高牦牛的生育率、产奶量、体重和出栏率。

2019 年,聂荣县成功参加国家能源集团消费扶贫采购会,「4700 查吾拉」品牌高海拔牦牛肉首次成为商品销售到北京,为牧民增收近 20 万元。

一个个计划的落实,是闫楠融入这片土地最好的证明。这名经历过工程建设、党群政工、纪检监察、市场营销等多个岗位磨砺的央企干部,在援藏的工作中自然没有逊色。而闫楠也不满足于此,他希望把更多的管理理念带到这里,对自己要求越来越高,对干部职工和老百姓却越来越耐心用心。

「扶贫工作,给物胜过给钱;项目管理,不能『交钥匙』,要『交支票』;凡事都要有可研报告,必须调研清楚,还要计划先行、过程监督……」闫楠的一系列要求,起初让很多干部不太适应,却让援藏工作越发规范、科学。

「百姓的笑容是最高的荣誉」

说起在西藏工作的心得,闫楠的回答有些让人意外:「淡化『援藏干部』这个标签。」

作为当地党委班子一员,闫楠看到,有太多的干部、群众在为建设社会主义新西藏尽心尽力。「不管是不是援藏干部,也无论藏族、汉族还是其他民族,大家都是一样努力。」

2019 年 1 月 29 日,经西藏自治区人民政府批准,聂荣县正式退出贫困县。从 2016 年开始,聂荣县有 2531 户共 10804 人脱离贫困。在全面建成小康社会的伟大历史征程里,聂荣县交出了自己的答卷。

在过往的十多年间,国家能源集团累计向聂荣县投入扶贫资金 5.3 亿元,援建各类项目 240 个,涵盖经济、社会、民生、产业等各个方面。

87 岁的村民玛久让闫楠印象最深刻。这位无儿无女的藏族老人原来只能依靠乡镇供养度日,县五保集中供养中心正式运行后,玛久是第一批搬进这里的老人。老人不仅生活得到了保障,还有其他老人做伴,也不觉得孤独了。

每次见到闫楠等援藏干部,老人家都会伸出舌头行贴面礼:「共产党呀古都(好)!共产党哈将呀古都(真的好)!」

这让闫楠很受触动,也让他倍感荣耀,党的富民兴藏政策,让老百姓实实在在收到实惠。

——他们累计投资 18157 余万元,建设那曲市首个小康示范新村、首个生态示范村、首个城中村改善示范村等 7 个小康村,改善百姓居住条件;

——援建两所希望小学和幼儿园,加大教育资源投入,保证每一个孩子都能接受教育;

——援建县人民医院和乡镇医院,购置远程诊疗平台以及 CT 机等医疗设备,基本实现「常见病不出乡,大病不出县,疑难杂症有帮扶」的医疗保障目标;

——先后投资 265 万元,对聂荣县境内怒江水系自然生态屏障和水源点进行保护,围栏护水、退牧种草,守好这一方绿水清山、冰天雪地。

……

说到西藏的变化,像玛久这样的老人最有发言权。他们见证了西藏从民主改革到社会主义建设的完整历程,切身感受到了党和国家为西藏人民谋来的福祉。

面对百姓们的感恩,闫楠说,自己没有特别的成就感,他只是干了分内工作:「所有伟大事业都是集体力量和智慧的结晶,功成不必在我。」

不过,他有一种强烈的荣誉感和责任感,自己作为源源不断的援藏干部队伍中的一员,能发挥传帮带的作用:「功成必定有我。」

作者 曾涛