回顾 1955 向大峡谷深处进发

作者

作者这是 1955 年春播前的 4 月,生活在墨脱大峡谷深处的群众还从没有见过汉族人、解放军。因此,开拓新区十分重要。为和珞巴族同胞见好面,作为白马岗工作队队员的解放军十八军战士冀文正等 4 人奉命首次徒步深入大峡谷宣传党的政策,并发放农具和救济贫困群众。

天刚蒙蒙亮,他们冒着细雨就出发了。白茫茫的浓雾从头顶压下来,能见度不足 5 米,雾水打在脸上,针扎似的疼痛,眉毛、胡须变成了白色。林中小道杂草超出一人高,每人身背重负还要修路,汗水湿透了毛巾,身上则冻得瑟瑟发抖。走完这道山,突然出现一个大塌方,几十米的倾斜石壁是整块的,没有缝隙,根本过不去。

惊险大塌方

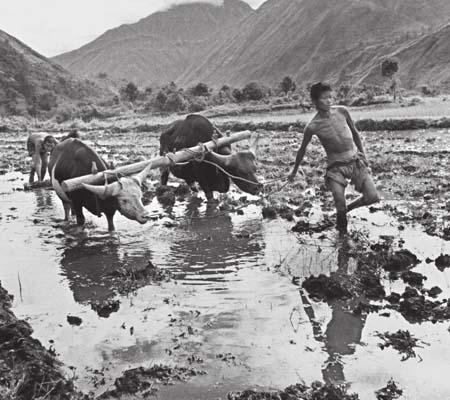

1955 年 4 月,我们从珞巴朱村沿江向西,路越走越险,越难,好似一个鬼门关,生死天天在考验我们。昨晚在朱村,村长绕登说:「去年是我记事 30 多年来雨水最多的一年,整个夏季降雨没有停过,天上下雨,山上垮塌,河水勐涨,不少木桥被冲走,大江里漂流着汽车、大树,交通断绝,人员不能往来。庄稼更糟糕,稻谷、鸡爪谷歉收过半,玉米损失一大半。我往年收获稻谷 30 背,去年才入库 14 背;往年收获玉米 65 背左右,去年才收获 22 背。不仅朱村是这样收成,往大峡谷里走,村村如此。」他又说:「从甘丹区路过的人说,他们那里还不如我们,缺粮户更多,缺粮额也多。」。

我们沿山道行走了 3 个小时,抵达一个叫「萨玉」的大垮沟,在沟旁的草棚里歇息、吃午饭。安布说,这是进入大峡谷的第一个大垮沟,小垮沟无法计算,至少有 20 个。我站在草棚外,观看这个闻名遐迩的大塌方。这片山高达 2000 多米,过去是原始森林和峭壁,现在像一个大石板竖立在那里,有一半已经垮完了。塌方上面还有许多树木,一旦暴雨成灾,林下土地承受不了那么多水分,就会往下继续坍塌,形成大塌方,成百上千吨的树、泥沙、石砾直冲下来,毁坏道路,伤及人畜。由于山坡直立,站在山崖边,俯视奔腾的大江,仰视将要垮塌的森林,平视将要跨越的近千米的大塌方——像是一块土黄色的墙壁直立在那里,无法分辨出道路,不知该怎样通过?

安布叫我们三人脱掉球鞋,赤脚行走,他们将我们的背筐抢去,好让我们空手走路。珞巴和门巴同胞从不穿鞋,一年四季赤脚,脚茧又厚又硬,无惧针刺。安布他们三人每人都背负两倍的重量,但还是轻松地过去了。放下背筐后他们又折返回来,并且边走边用石块修路。他们三人分工,一人在前拉住小丁的手,一人拉着小李,一人拉着我,小心翼翼地挪步,脚下石块每晃动一下,都会被吓出冷汗,根本不敢看数百米高的悬崖下奔腾汹涌的大江,集中注意力盯着不足尺宽的「路」。这是道路被冲垮后,群众在陡壁的塌方上挖出仅能放下一只脚的小道。垮一次,修一次,一年不知要修多少次。为了安全,此前安布叫朱村群众提前又加修了一次,显出路的痕迹。1 个多小时后,我们终于安全越过了萨玉大塌方。

坐在地上休息时,我估计脉搏跳动每分钟不下 150 次,喘气急促,脸色苍白。待到心跳略微平缓之时,我才发觉脚板疼痛难忍,翻过来一看,原来脚板都让鲜血染红了,钻心痛。安布安慰着说:「痛点没啥,保住了命就是胜利,穿着鞋过塌方不保险。1952 年连有祥组长路过这里在一个小塌方处,被塌方冲入水中,幸亏在江边被营救。」我们顺利通过了塌方,心有余悸。但毕竟安全过来了,心里还是万分兴奋。1997 年 4 月,我故地重游时,马行道从中通过,整个塌方处长满了小树、杂草,多年来没有再塌过,因为这片山石、树木全部垮完之后,塌方上生长了树木和杂草,覆盖了大塌方的表层,固定了土壤。

越过了这道鬼门关,大家心情舒畅,走路也轻巧多了,绷紧的神经也松弛下来,大家有说有笑地向旁辛村行进。

石锅的故事

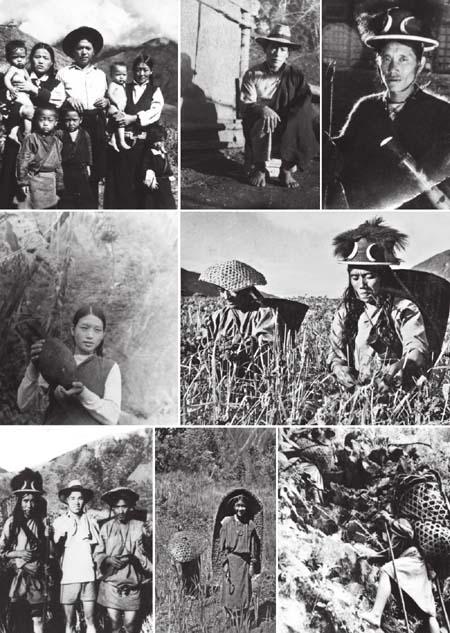

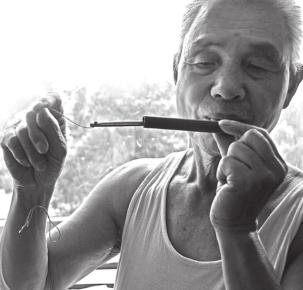

安全通过从朱村到旁辛村这段险路后,我们借住在村长土登家。土登实诚、勤朴、好客,是个典型的门巴农民,他以鸡爪谷甜酒招待,我们谈得很是投机。 之后土登陪同我们在村内走了一圈,偶然看见三个人在一个大竹棚里做石锅,我详细观看了他们制作过程:一个人先将一个腰粗的圆石头用钻子掏空;第二人紧接着将这未完成的工序继续掏空;第三人先做收尾工作,将锅壁细凿成所需要的厚度,他年龄稍大,50 岁左右。土登说:「做石锅是个细活路,急性人干不成,尤其是最后收尾,锅壁薄,稍不慎就可能前功尽弃,须细心加小心才行。他们三人都是细心人,做事不慌不忙,制造那么多石锅,从未打烂过一个呢。」他们都是村里的穷苦农民,自愿组合,各司其职,就像大家分兽肉一样,平均分配,从不计较分多分少。

竹棚里放置有十几个做好的石锅,大小型号都有,最大的直径 65 厘米,这样的两个石锅可换回一头牛犊,石锅壁两侧有两个端手,还有婴儿煮粥用的,有个长耳形把手。这种锅传热慢,散热也慢,深受欢迎,畅销藏区。昌都以及拉萨、工布林芝、波密扎木的藏族同胞都喜欢使用。一个直径 40 厘米的石锅可换回 15 升食盐或 8 庹氆氇,或 30 升大米,或 30 两藏银,这里多是以物易物。

第二天,我跟随取石材的人一道前往距村庄约 400 米的一条山沟,这里很陡峭,尽是灰色崖壁,有 5 个石洞,大的好似一个房间,那是多次挖取石材而形成的。

三个石工将两个木梯竖起,然后将一碗酒洒向崖壁,双手合十祷告:「请山神和石神保佑平安。」然后两人用石斧按原先画的线勐砍壁石,壁石松软,一斧砍得很深,掉下不少石渣。经过两人近 2 个小时的挖凿,一大块石头被凿下,有 2 立方米。他们从中一分为二,整块石头分成两块,每块厚 50 厘米。他们吸完旱烟,再将两碗白酒洒在两块石材上,听不懂他们嘴里叽里咕噜念的啥。念完后各自坐在石材上,用石斧用力一斧头砍掉一大块,砍出石芯。

约莫 1 个小时,将石材砍成圆形,貌似一个大锅。锅内的多余部分被凿去,完成了头道工序,成了石锅的毛坯。我们一起返回竹棚,将毛坯石锅交给做第二道工序的工人。村长说:「这个石锅是我们祖先阿崩嘎仁创造的。很早以前,他有一次狩猎,在追捕一头羚牛时发现一块凹形石头里冒白烟,一摸烫手。从此,他就用这些石头做成的石板烙面饼、用石窝烧水做饭,后来制造出石锅。」

偏向虎山行

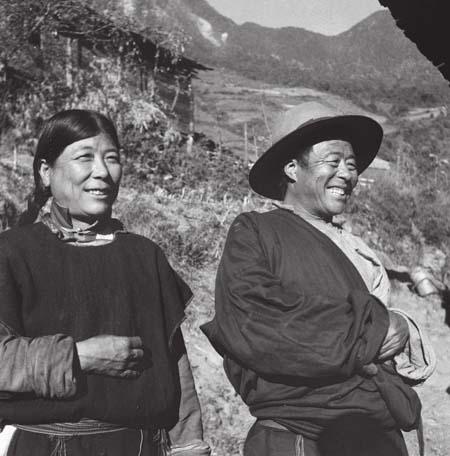

加热萨附近有 6 个小村,87 户,375 人,以珞巴族为主,门巴族次之,藏族 27 户。他们相处和睦,纠纷很少,没发生过械斗。这里是一片净土,虽然环境恶劣,生产滞后,生活穷困,但人们很知足,没有什么奢望,能平安地吃饱就行。大峡谷及原始森林中的原始居民都是如此。他们诚朴、勤劳、好客,在农具发放大会上没有发现有哄抢、多要的现象,对无息农贷,尤其救济款的发放上都是互相谦让,互相关照,山民朴实的举动大大触动了我们。

这里两山相峙,山高坡陡,几乎没有平地,滚石直落入数百米深的大江里。环顾四周,连个篮球场大的平地都没有,户户民居都是三面悬空,被珞渝人民称为「挂在山坡的村庄」。从加热萨村向北是喜马拉雅山,翻过虽拉,可抵波密,沿江向东可达卡布村。向西沿喜马拉雅山南麓抵达甘丹定卡区,那里有 12 个小村,73 户人家,365 名珞胞。

这一段行程 30 公里,原来一天可以到达,1950 年大地震后彻底摧毁了这条惊险的人行便道,留下了十几条大塌方,三天也难以抵达,几乎成了「朗切」(绝路)。布阿牛区长说:「从这里去甘丹是送死的,别说你们刚来的解放军,就是当地居民听说去『朗切』也毛骨悚然。因此请你们在这里歇息等待,我派人前去完成你们交办的事。我们还有一个规矩,我要负责你们安全的。」

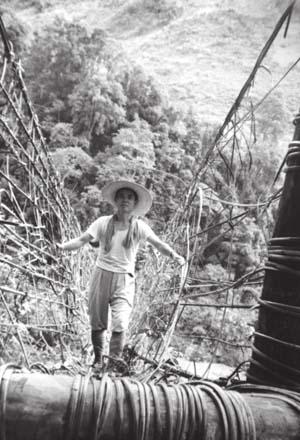

地震后无人走过这条路,问题肯定不少,困难很多,我们天刚亮就上路了。一出门就直下一个山坡,从海拔 1950 米的加热萨村直达 750 米的江边,这千米陡坡一边是悬崖,一边是森林,相互交替,高达几十米的几处崖石,有的竖着腐朽的独木梯。我们手拉藤条,极其小心地从木梯上一步一步往下滑,上山容易下山难,我们不敢往下看,瞟了一眼,立刻头昏眼花。刚过了独木梯,又从悬崖边悬空双木栈道前行,木头长了苔藓,巴掌大的黑木耳不少,木头上好似抹了油一样的滑,又没有扶手,晃来晃去,十分危险。我只好爬过去,民工对小丁、小李是一边拉又一边扶。再往下是一人高的杂草,火麻成片,把我们的手扎得火灼一般痛痒。

午饭后,我们沿河西岸向上攀爬,两岸地貌相差无几,也是悬崖居多,很陡峭,像用神斧砍下来的,这段路虽不长,但非常危险,全靠民工搀扶。都是在悬崖、独木梯、火麻杂草中通过,惊险程度比我们想象的还要大。

虽然安全通过「鬼门关」,神经也紧张了一天,但体力消耗不大,而且天公作美,没风无雨,很早就到了大峡谷的第一个村庄——龙勒村。

幸福的一日

我们早早就寝了。半夜里忽然听见鸡在叫,还有人在说话,我抬头静听,只听村长说道:「鸡肠说明,明日朋友们可以启程。」

第二天一大早,村长告诉我说,昨晚杀鸡看肝占卜吉凶,鸡肠肥美,说明今日是个吉日,尽管有雨,但可以远行。他为我们做了玉米饼,煮了一锅以黑木耳和山鼠肉为主的菜肴。

天刚蒙蒙亮,我们冒着细雨就出发了。白茫茫的浓雾从头顶压下来,能见度不足 5 米,雾水打在脸上,针扎似的疼痛,眉毛、胡须变成了白色。林中小道杂草超出一人高,每人身背重负还要修路,汗水湿透了毛巾,身上则冻得瑟瑟发抖。走完这道山,突然出现一个大塌方,几十米的倾斜石壁是整块的,没有缝隙,根本过不去。

我们只好从原始森林中直上攀登,一边登一边还要砍刺,整理出可以放脚的便道,一直砍刺到海拔 1800 米——接近雪线。从灌木丛中越过大垮沟,再从林中直下到老路上,直径不足 500 米,却耗去了 3 个小时。这天,我们翻越了海拔 1800 米左右的加格铺巴、当文铺巴、米哈达萨、加云铺巴和抗布拉山头 5 座山,最高的抗布拉海拔 1920 米。

到达甘丹村后我在日记中这样写道:「胜利和幸福是从艰苦里熬出来的。今天我们虽然辛苦点,但它的价值是大的,意义和效果是深远的。今天我们走险路,二天(将来)孩子们骑马和坐汽车,孙子们坐火车和轮船。只有辛苦,才有幸福。这就是自己的享乐观。」

我们从加格铺巴下到山底,跨过百米大塌方,前行 2 里左右,又是正在垮塌的泥石流大塌方,又得顺着丛林向上攀爬,头顶是直插云端的悬崖,脚下是几百米的深渊,无路可走,只好从山腰通过。这段 300 米的悬崖,坡度大,缝隙弯来弯去,忽高忽低,时宽时窄,不少地方只能放下一只光脚,石上长了厚厚的苔藓,比抹油还滑。向导说这就是老路。石壁上仍有一根还算结实的藤条,供人扶着通过,给人壮壮胆。我们赤着脚,手扶藤条,小心翼翼,身体向里倾斜,生怕掉下深渊。顺利走了一半,突然直路断了,笔直下行 30 多米,有一小石窝,只能放下 5 个脚指头。两个民工朋友搀扶我们下滑,一人扶脚、一人抓住衣服,吓得我出了一身冷汗,若失脚,难收尸。

我们从朱村开始向西一直到眼前,都是沿着喜马拉雅山南坡的山脚前行的。从朱村开始,南北两岸的山峰逐渐靠近,河谷更加狭窄,两岸山坡越来越陡,直径不足 2000 米,两岸打口哨都可听见,有首歌谣形象地描绘了这里的地貌:「上山钻云端,下山到江边,两岸说话能听见,走起来得一天。」

雅鲁藏布江不少地方只有几十米宽,旁辛村头只有 39 米,江水在几十米宽的河床奔腾,掀起十几米高的波涛,响声震耳欲聋,几里外都可听到。这里处于亚热带,年降雨量在 4000 毫米左右,入夏几乎天天暴雨如注,好像用脸盆倒水一样,碧绿的江水变为黄色,山沟都是泥水滚滚。

两个民工负责保护我们的安全,好几次脚下石头一晃动,我们都会吓出一身冷汗。过了塌方心才平静下来,脚板成了红色,十几条口子流血不止,但我们总算安全过来了。

就这样,我们穿过茫茫林海,攀爬十几座悬崖,翻越 5 座山头,跨越 4 个大垮沟,十几次同死神擦肩而过;脚板全是伤口,裤子剐破了,还被虫叮咬得体无完肤。今天真正称得上是「人生头一次」,我徒步进藏到波密、林芝、拉萨,又从波密步行翻越喜马拉雅山到金珠、卡布、加热萨村,吃了许多苦,但和今天相比,真是小巫见大巫了。

踢好头三脚

经过千辛万苦来到甘丹村,村内除了几个老人出来看热闹并抓住狂吠的大狗外,没有年轻人、妇女和儿童。我们由村里的「陈巴」(负责接待过往官员)领到村里的「吉康」(村民议事活动公房)。住下后,我们有的去拾柴,有的去端水做饭。发现家家关门闭户。于是向导问「陈巴」:「村民都到哪儿去了?」「陈巴」说:「你们在抗布拉山上打的口哨,吓跑了不少村民。」向导说:「应该欢迎大哥回来,你们却藏了起来。」安布说:「大哥冒着生命危险给你们送铁农具和银圆来,多难得呀!欢迎、交流、亲热才对,而你们却躲了起来,对得起谁呀!快叫他们回来欢迎大哥。」

稍作休息后,我们和民工一起在村里活动。见了人就问好,笑脸相迎打招唿。民工说,这里来人太少,只有个别年轻男人才到外边买生产生活用品。大多数人像关在箱子里一样,对外面的世界一概不知,传进的消息也五花八门,各种谣传满天飞。虽然我们在村东头抗布拉山顶打口哨吓跑了村人,不少人在家里、在林中躲藏,不过,他们会很快出来的。

天黑了,家家逐渐冒出了炊烟,我们和大多数村民见了面。虽然他们有恐惧心理,但还是进行了友好的交谈和接触。翌日,我们还是起得很早,不少妇女在远处、暗处观看我们。我们主动和他们打招唿,拉小孩的手,开玩笑。我坐在一块石头上,周围有七八个大人和小孩,安布也在场,他指着我说:「他是米米老冀,是汉族大哥,从汉地峨眉山来到卡布,这次差点掉到江里,给咱们甘丹珞巴送农具和银圆来的。」

开会那天,天放晴,是少有的晴天,江北岸 3 个村和大江南岸洛果等 3 个村,几乎所有成年人都来了,总共 120 多人,人人身着盛装,男子手持弓箭,腰佩砍刀,头戴熊皮帽,赤脚短裤,标准的珞巴猎人装束。次陈定本在会上动容地说:「我活了 79 岁,没人过问过我的日子。今天,太阳出来了,毛主席派汉族大哥从北京送来了农具、银圆,这是天大的好事,做梦也难以梦到的。毛主席是珞巴人的大救星。」他讲话时,有人激动得落了泪。

散会后,我回头看看来的方向,几十户同胞世代繁衍生息在大峡谷的这个山窝里有多不容易啊!

作者简介

冀文正,生于 1933 年 8 月,1954 年进入墨脱县从事民政和宣传工作。他曾 3 次自费进入墨脱,从事墨脱珞巴族、门巴族文化的搜集、整理、研究等文化人类学工作。他一生中曾 28 次徒步翻越喜马拉雅山,8 次穿越雅鲁藏布大峡谷,收集了大量珞渝民间文化的资料,出版文化着作 20 多部,《珞巴族民间故事》荣获国家民间文学最高的「山花奖」和四川巴蜀文艺奖。填补了中国文化史中珞渝文化的多项空白。他是中华人民共和国成立后墨脱历史变迁的见证者,我国最早研究珞渝文化、成果颇丰的学者。2015 年,他被评为四川省优秀共产党员和「感动成都市武侯区十大杰出人物」。

作者 冀文正