「野牦牛」画家 孟繁华 的水墨大写意

作者

作者苯教传说

当初日的第一缕光芒

照耀在神山岗仁波钦时

第一头牦牛也诞生了

十世班禅大师曾说过,「没有牦牛就没有藏族,凡是有藏族的地方就有牦牛」。几千年来,牦牛与雪域高原上生活的藏族人休戚与共。牦牛在藏族人心中已经不仅仅只是一种物质供给者或者简单的参与生产生活的工具。它们憨厚、忠诚、悲悯、坚韧、勇悍、尽命的品质已然根植于藏族人的内心世界,成为了一种文化和象征。涵盖到藏族的历史、风俗、文学、艺术、藏医学等各个方面,甚至还见于宗教典籍中。

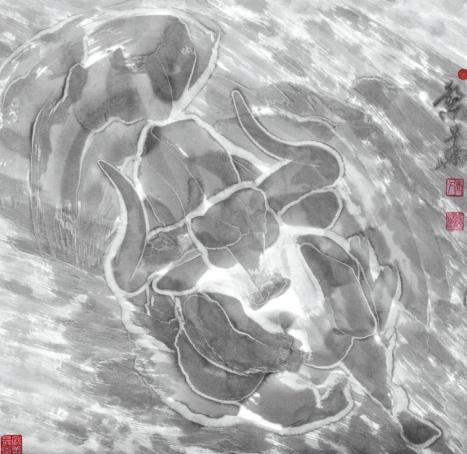

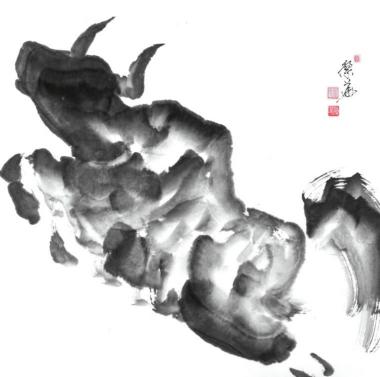

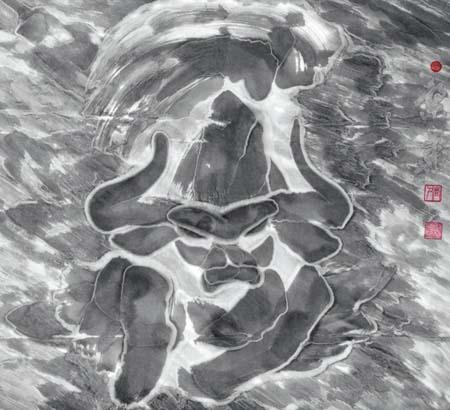

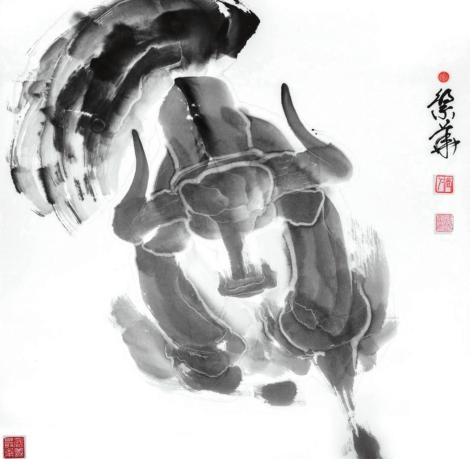

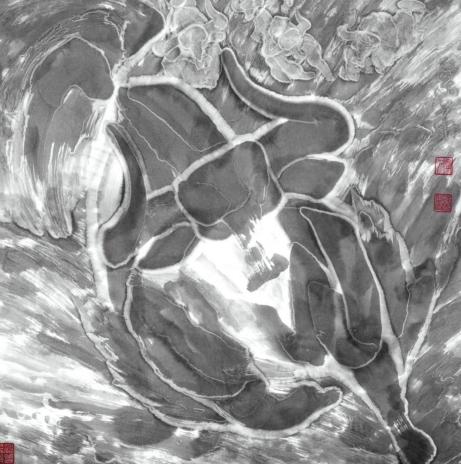

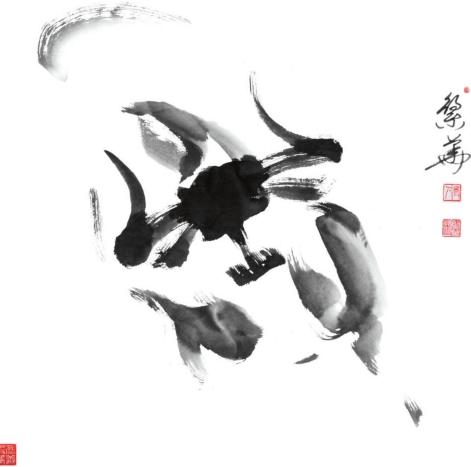

水墨画是中国传统绘画的一种表现形式。水墨画仅用水与墨调色作画,墨为主要原料,佐以不同程度清水引为浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等,画出不同浓淡(黑、白、灰)层次。扬州八怪中的李鳝就曾言:「水为笔墨之介绍,用之得法及凝于神。」世人所谓「墨分五彩」,亦即使用多层次的水墨色度来表现物象色彩之缤纷,起到独到的艺术效果。长期以来水墨画在中国绘画史上占据了重要地位。而大写意是以草书入画,以孟繁华的大写意牦牛画为例,通常先是借大笔挥洒勾勒出牦牛的形体结构,再用水墨渲染,以厚重笔墨和率意洒脱的线条,使得一头头生动雅致的野牦牛跃然纸上。

「牦牛是西藏文化当中的一个符号,藏民族几千年来的生产和生活是离不开牦牛的,不管吃穿住行。而中国大写意水墨在中国绘画当中也是非常重要的一种画法。我通过自己手中的笔和墨将他们融合到了一起。」孟繁华说。他选择了将这两个看似风马牛不相及的元素联系到一起,产生一种奇妙的化合反应。

装裱店里的奇遇

开启水墨大写意牦牛的艺术之路

2002 年孟繁华第一次进藏,没承想,这一次西藏行,竟然为他往后几十年的艺术生涯埋下了深深的伏笔。「在我的想象中,西藏肯定不好。因为从小在青海长大,看够了大西北的荒漠苍凉。西宁、格尔木海拔不到 3000 尚且绿色植物寥寥无几。3600 多米的海拔,那岂不更是毛都没有。那时候青藏铁路还未通车,从格尔木到拉萨只能选择坐大巴车,三天三夜晃得都晕了。」孟繁华回忆初次进藏。到达拉萨已经是深夜,什么也看不到。但是次日早晨 8 点半醒来,孟繁华拉开窗帘一看,惊呆了,院子里居然有一棵比楼还高的树。「我心想这是到哪了?急忙下楼去问我们的司机,他说到了拉萨,我还不相信。然后打开门走出去一看:街道上到处绿油油的,蓝天白云啊。出门坐着人力三轮车到拉萨街上走了一遭,发现原来想象毛都没有的地方竟然绿树成荫,车水马龙。布达拉宫、大昭寺等等都给我留下了深刻的印象。突然发现拉萨挺好挺舒服的。」孟繁华笑着回忆道。第二年他直接就把家搬到了拉萨。舍去老家水利局平稳安定的生活,来到拉萨开了一个装裱店,于是得以频繁地接触到各类风格画家的艺术作品。也是这个机缘,邂逅了自己画水墨大写意牦牛的启蒙老师——西藏美协副主席、着名画家余友心。余老师经常到孟繁华的装裱店里装裱画,山水鱼虫水墨画作品都未曾撩起孟繁华心中一丝波澜,却唯独对余老师画的牦牛着了迷。

孟繁华把当时余老师送到店里装裱过的牦牛画全部都拍了照片,天天研究画法笔法,开始长期临摹余友心老师的画,后来感觉自己也画得像模像样了,自信满满的孟繁华开心地画了自己的第一幅牦牛画作品去参加拉萨市文联主办的画展。恰巧当天余友心老师也在,一个人指着孟繁华的画问他:「哎哟,余老师您也送了一幅画过来呀?」余老师回答说:「你好好看看上面的字,上面哪里写了我的名字啊?」随后余老师对孟繁华说了一句话:「学我者生,像我者死。」余老师也是想借齐白石老先生这句话告诫孟繁华,如果只是单纯地模仿和照抄,追求浮于表面的相似,而没有形成自己的个性和特点,学为己用那必然会走向一个死胡同。但是要想挣脱开之前不断地练习临摹形成的枷锁本身就是一件极其痛苦而困难的事。

「那段时间完全不想再继续画画了,没兴趣。画的都是余老师的画,想脱开却脱不开,脑子里头包括一抬笔画出来的就是他的东西。构图、线条全是余老师画的影子。可能有将近两年的时间,我基本上不再画画了,天天天跑出去喝酒。平时没事就开着车出去,也不写生,只是开车跟着牦牛走。一天又一天,牦牛回家了,我也就回家了。」孟繁华说道。

两年的时间,孟繁华关闭了自己的画室。多次孤身驱车前往阿里、藏北草原,与牧民们一同生活,细心观察牦牛的一举一动。「野牦牛毕竟和家牦牛的区别很大,不亲眼看到的话,是体会不到那种感觉的。」孟繁华解释为什么一定要去实地观看牦牛。「有一次看到一头孤独的野牦牛,落单了。我一看到就开着车跟进去,到了车开不进去的地方,端着相机就往里跑,走到离它只有几十米的距离,那时候没想到害怕,想着可以贴近观察太兴奋了。它(野牦牛)突然从坡底一下子蹦起来了,动静之大,震耳欲聋,瞬间沙尘滚滚扑面而来。被惊扰了的牦牛张开大鼻孔喘着粗气,眼睛冒着红火瞪着我,蹄子嚯嚯地拍地。吓得我赶快蹲下一动不动,不敢跑也没地方跑。蹲了半个多小时,它可能看我没啥威胁,然后又掉头下去吃草,慢慢走了。现在想想挺后怕,每次都是一个人自己开车去。每次进去之后都是沿着来时的车辙印返回。要是找不到车进来的路就麻烦了,茫茫的一片荒地啥都没有,连根电线杆都看不到,根本没法辨别东南西北。」谈起只身探险观察野牦牛的经历,孟繁华至今心有余悸。

找到自己的画路

一次和一群好友在酒吧喝酒,喝到半截儿,似醉非醉的时候,有朋友提议说到他(孟繁华)家写字画画去,朋友们果然一唿而应,一股脑儿全跑到孟繁华家里了。孟繁华索性带着酒劲,迷迷煳煳也画了很多,画完以后大家又继续喝酒去了。「第二天醒来中午 12 点多了,到我的工作室一看,一片狼借,画的扔得满地都是,我只好自己一个人慢慢收拾,发现一大堆乱涂鸦里面居然还有画画的,而且是画牛的。仔细一想,不对啊,我们这圈里只有我一个人画画,再没有别人画了,然后把所有画了牛的都挑出来。这时候找到自己的路了,发现作品了。」

虽然之前有两年时间完全没动过笔,但其实孟繁华一直处在一个观察的状态,牛的形态潜移默化地已经在脑子里,牛的骨骼结构、奔跑动作,鬃毛肌肉全部都印在了脑海了。「想来所谓的灵感,其实有时候跟那个窗户纸一样,你不舔破的时候感觉很深。」孟繁华说。

自那之后,孟繁华常常把自己关在画室里。「我自己画画的时候一般都是把自己关在屋子里头,因为画这个大写意啊很怕被打断。画一头两头无所谓,要画一群的时候,中途接个电话,或者谁敲门,过去开门回来,就断了,就跟不上了,必须是一口气画完。有好几幅画就是那样,画了一半,就画了两三头,一敲门放后面,然后就不知道怎么画了。感觉当时那一瞬迸发出来的灵感荡然无存了。所以必须是一气呵成。」

藏地给予我安静

「原来我心很浮,坐不住。年轻时候我经常打猎,枪一拿就出去,杀个鸡杀个羊是太正常不过的事了。结果到西藏以后,潜移默化中我就改变了。比如现在家里有时候来了苍蝇,我都绝对不会打死,而是想着办法把窗子打开把它赶出去。」 客居拉萨多年,浓厚的西藏氛围深深地感染了孟繁华。

有一次孟繁华出门遇到了一个宗教节日,整个大昭寺广场上都是磕长头的场景震撼了他,那个画面深深印在他的脑海里挥之不去。从那开始孟繁华开始注意到自己的言行举止,慢慢地整个人不浮躁了,心也静下来了。「不会再像刚开始画画的时候,巴不得多认识几个记者来采访我宣传我。一画好一幅画,就赶快挂到墙上,看有没有记者来看。我记得我画过很大的一幅布面重彩牦牛,是早晨太阳刚好出来的时候,那头牦牛斜视着我。就是我到可可西里见到的那个,很抢眼球那一类。其实只要稍微有点美术功底的,仔细一点都能画出来。之后那些画完以后,慢慢我觉得没啥意思,也没兴趣了。然后再不画那些了。」而对一些非议和不理解,孟繁华心态也趋于平静。「我在走自己的路,我把它走下去就行了。早晚有人会懂。就像凡高一样,生前一张画都没卖出去,死后 50 年,人家才看懂他的画。」

一条路走到底的「野生」牦牛画家

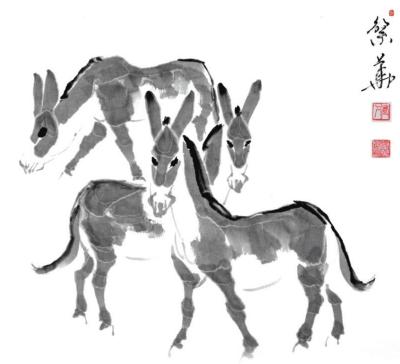

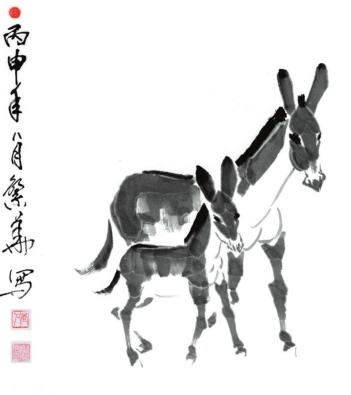

众所周知「齐白石的虾,徐悲鸿的马,吴作人的小金鱼,黄胄的驴」。知名的画家大都以一个代表性的物象着称。在成为职业牦牛画家之前,孟繁华并没有一个明确的目标,也画过山水鱼虫。刚到西藏的时候他经常出去采风学习,画过山水、动物及西藏的建筑物等。「后来发现画这些的人太多了,再往后发现自己对那些内容并不是真正地感兴趣。这个过程也算是一种积淀积累。其实就是在绘画过程中,不管你是从学院派出身的也好,还是自由画家也好,都要必须走这一条路。比如说进了美院先学素描,然后画几何图形画静物。包括像我们自由画家也是,只是我们有一点好,旁边没有人指指点点——你今天这个画该这么画,明天那个画该那么画。没有人指点我就有点偏野性那种瞎画,当然前期是积累绘画的技法,你前面铺垫那条路你肯定要做好,相当于是给自己打下一个绘画的基本功。」 孟繁华说。

大学学的经济管理专业,曾在水利局工作的孟繁华,虽然不是科班出身,但是他从小就爱画画,工作了也没停止过, 甚至常常被同事打趣「不务正业」。有言道「3 年可以培养出一个工笔画家,但 30 年未必出得了一个写意画家」。孟繁华笔下的大写意水墨牦牛画,水墨浓淡适宜,画面疏密有致,寥寥几笔,就勾勒出一头神韵俱足,栩栩如生的野牦牛。而且既写意又写实。粗狂豪放中也有细腻之感,写意中又不乏生命之真见,足见其工笔功底。孟繁华在谈到他画牦牛的经验时说:「下笔之前,出去写生画了很多速写稿,那个肯定不能偷懒。拿着照相机照完了,回来对着照片再画,那个感觉不一样的。它(牦牛)在跑的时候那个动态的瞬间,眼睛像快门一样把它锁住,记它的每一个分解动作。所以即便是这个牦牛已经跑过去了,我不必再看那个牦牛,它跑的每一步,每一步踩在哪一个角落我都一清二楚。以前刚开始的时候,是盯看着照着画,现在不用再看了,那一眼我就把它记住了就可以把它画下来了。」40 年绘画积淀,师从各路,最后通过自己长期的观察,作为自由画家的孟繁华走出了自己的绘画风格和道路。

从前不知古人说「胸有成竹」是什么意思,现在知道了,牦牛的形象已然根植于孟繁华内心深处,画由心生,挥笔而就。

作者 本刊编辑部