漫漫进藏路

作者

作者对清代员而言,驻藏路漫长艰险,无所不在的瘴气,神出鬼没的夹坝(强盗)、山洪、雪山,无不令人生畏。有一些官员百般推托,不肯前行,也有官员因为道路中断,在路上耽搁 4 年者(景纹,同治元年到同治四年)。

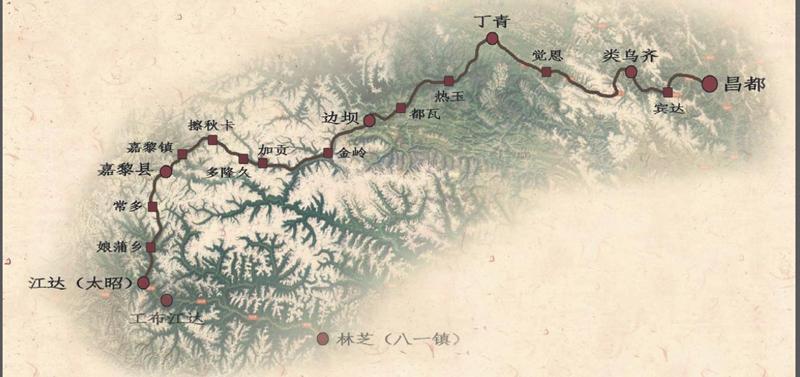

干隆年间成书的《西藏志》一书,记录了 3 条进藏的道路:自四川成都抵藏,前段也就是今天川藏南线为主;过金沙江后,到察雅、昌都、洛隆、江达到拉萨。

从打箭炉由霍尔迭草地至昌都,类乌齐进藏路线,前段和今日川藏北线大致一样,类乌齐之后走嘉黎、墨竹工卡。

从西藏由木鲁乌苏一代到西宁的路线,即从拉萨向北,经林周到那曲,经过星宿海,日月山,抵达西宁。

在这三条道路中,第一条道路显然是进藏的主要通道,时人指出,今天青藏线一带千里水草,人烟稀少,无法找到柴草、粮食的补给,也没有牲畜乌拉;所以整个清代,众多资料表明,进藏的官员、士兵、粮道、通信所走的是川藏南线。

这条如今被称作中国最美景观大道的道路,高山大河密布,曾经却是艰险异常,逼仄难行,让我们跟随着《卫藏通志》的记录,走上这条进藏路。

成都到打箭炉(康定)

计程 920 里(成都—双流—新津—邛州—雅安—荥经—清溪—冷碛—泸定—打箭炉)

这段路在进藏之路中算是最好走的一段,人烟相对密集,然而即便如此,到了荥经之后,依然是「林木障翳,山谷阴森……沿沟直上,逼仄难行」,「蛮烟瘴雨,亦渐绘边檄之景矣」,已经给行人的心中投下了阴影。

所幸打箭炉(康定)是塞外的繁华城市,当年的康定,自从康熙二十五年(1686 年)准许进行边境贸易以来,已经发展成一个繁荣的城镇。内地的物品,藏区的各种药材、土特产、黄金等都在此进行交易,其中最重要的货物自然是输送藏边的茶叶。康熙二十九年(1690 年), 康定每年的茶叶贸易已达数万包。

史料记载,清代中叶,康定已经拥有了 48 家锅庄(办理货物往来的商业机构及货栈),嘉庆时, 打箭炉每年商贸总交易额已达每年一千八百余万两,可谓惊人。除了茶叶锅庄外,还有牛皮制造、缝茶业(为茶叶运输提供包装的行业),干隆朝之后,康定人烟辐辏, 市亦繁华,山海各货咸集,「凡珠宝等物, 为中国本部所无者, 每于此地见之交易之盛, 冠于西陲。」仅仅街道,就有营盆街、诸葛街、老陕街、明正街、茶店街、兴隆街、河西横街、安家锅庄巷子、小丹珍锅庄巷子、木家锅庄巷子、蜂窝街等,有四座桥梁横跨折多河上,可见康定城的繁华景象。

打箭炉到里塘

计程 680 里(打箭炉—折多山—东俄洛—高尔寺山—雅江—剪子弯山—西俄洛—理塘)

真正的高原道路从这里开始,离开康定,迎面而来的就是折多山,进藏路上的第一道雪山。「崇冈在望,峗嵲逼人,药瘴气候异常,令人气喘。」这是瘴气第一次出场,之后几乎无山无瘴。

然而,作者站在折多山顶,也自生一股豪气,「自此一览山川之胜,蛮荒冰雪中,令人心摄」。

高尔寺山:过大雪山二座,深林密箐,矗如玉立,人际罕逢。过雅砻江时,「蛮人以牛皮船渡,逐浪上下,望之如水中凫」。到了剪子弯山,人烟稀少之地,夹坝也开始出没。「此战路甚险远难行,且多夹坝。」西俄洛更向西,「林深谷邃,夹坝甚多」。

理塘是又一重镇,「天寒多雨雪」,设有塘汛,且有正副土司二人管辖。

理塘到巴塘

计程 545 里(理塘—干海子尖—喇嘛丫—三坝塘—小巴冲—巴塘)

这一段最令人痛苦的是高海拔带来的严寒和疲劳,是人烟稀少,山路的艰险已经退居其次。「峻岭层岩,日色与雪光交灿」,「头塘寒风凛冽,冻绽肌肤,从此愈行愈冷」,「盘旋五次,大石森立,横梗道途」,「枯木参横,绝不闻鸟兽声」的记录比比皆是。

道路如此艰险,以至于到达巴塘后,作者不禁感叹巴塘「沃野千里,水草环绕,日丽风和,佳境也」。

巴塘到察木多(昌都)

计程 1450 里(巴塘—竹巴笼(过金沙江)—莽里—江卡—石板沟—乍丫(察雅)—王卡—察木多)

这一段路漫长,但不特别艰险,在金沙江河谷中穿行,气候尚属温和,人烟比较密集,除了有的路段「终年积雪,盛夏亦凉飙刺骨」外,夹坝(强盗)也是一个严重的问题,文中「性桀骜,驾驭亦复不易」的记载比比皆是。道光年间,由于瞻对(新龙县)强盗纵横,导致从理塘至昌都的入藏正道竟然中断达 4 年之久。

此外,作者还颇有研究精神地写道,在路上注意不要让马吃一种醉马草,马吃了就会如同喝醉,疲乏不能前进。

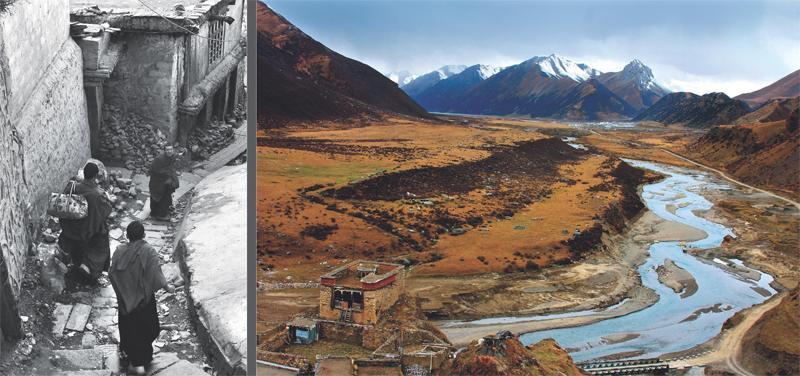

昌都,藏东的中心城市,清代进藏粮台和塘汛均以此为重要支撑点,雍正八年(1730 年), 清政府下令在两河交汇的台地上修建一座土城,「驻扎官兵,督理台站,游击一员,粮务一员,行营中军守备一员,把总一员」。昌都水草甘肥,土地亦异常肥沃,盛产萝卜、番薯,「列市廛, 俨如都会」。

看当时人描写昌都,和不久前昌都老城区的景色差别不大,「所居背倚南山,碉房深邃,洞宇纡回,下临土埠,番民环集于其上。三面河坝, 中隆起而顶平, 幅员约计数里。石楼萧寺, 高可凌云,彩能耀日。夜静钟鸣,鸡唱犬吠, 喧阒似一都会也」。昌都强巴林寺的帕巴拉活佛,也与清代官员之间往来密切,干隆时代督运军粮的总督孙士毅还有诗相赠。

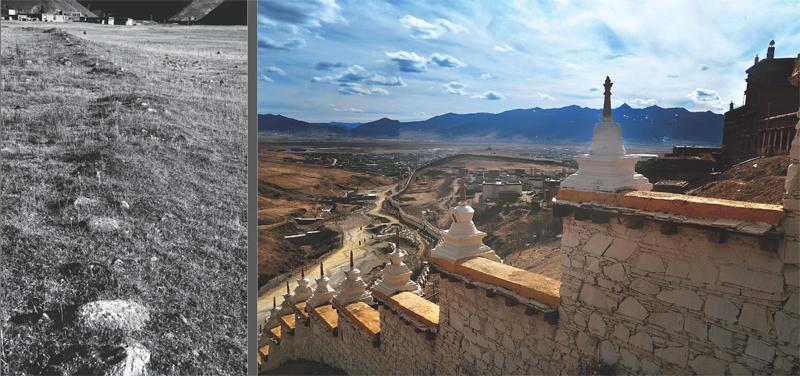

察木多至拉里(嘉黎县)

计程 1500 里(察木多—俄罗桥—恩达—瓦合山—洛隆—硕般多(硕督)—边坝丹达山—甲贡—拉里)

这段路或许是整段驻藏之路上最艰险,最为传奇的一段,往来的驻藏官员们无不浓墨重彩地描写瓦合山以及丹达山之险要。

到达瓦合山前,道路已经「险异常,雪凌滑甚,且有瘴气」。瓦合山之险峻,令人胆寒,「高峻而百折,山上有海子,烟雾迷离,设望竿堆三百六十,合周天数,如大雪封山时,籍以为向导。过此,戒勿出声,违则冰雹骤至。山中鸟兽不栖,四时俱冷,逾百里无人烟」。

山顶的湖泊中还有神怪,道光年间有官员记载,「海子中有独角兽, 大如牛, 过者见之以为祥瑞, 蕃人谓之海神」。

「瓦合山,清代类属于类乌齐,藏语音读为「依珠拉」,任乃强先生称瓦合山脉「为澜沧与潞江(怒江)之大分水岭」,山顶海拔 5000 多米,连绵六座大山统称「瓦合山」,向以险峻、高海拔而着称,与丹达山、鲁共拉山等是由川进藏的几大险山。

和宁说 「瓦合魂惊」,松筠则说:「(瓦合)绵亘一百六十里,四时积雪,有数十丈之窖,行其上,愁云瘴雾,日色惨淡。」1846 年 4 月非法潜至拉萨的法国修士古伯察因被驻藏大臣琦善流放,途径瓦合山,也被这气氛感染,写道:「瓦合高原的地貌极端凄惨和令人伤感,无论目光所能望到的地方多么遥远,大家也永远只能看到雪。」

历代进藏人员中,由于雪崩、坠落死于瓦合山的不乏其人,孙士毅、周蔼联都记录有殉职于雪山的清军。如孙士毅《丹达山雪中吊亡者》诗之序称:「二从者压焉,余过而吊之」,道路之艰险,甚至产生了关于此山山神的传说和禁忌,据说康熙五十九年发兵征讨准噶尔时,云南官兵 300 余名夜宿瓦合山,遇大风雪,一夜全军冻毙,因其忠勇,遂成为瓦和山的守护神。在驻藏人员中流传,最后登堂入室,成为被清代官方确认的信仰。

瓦合山神的神话,其官方记录见于光绪三十二年(1906 年)间驻藏大臣有泰的幕僚余钊撰写的《瓦合山神记》,四川师范大学的王川教授曾对此做出详细考证,本文采用了他的研究文章。这碑文中说,「(瓦和山)一望白连天际, 矗记标竿, 惟恐失足陷雪窟, 往来者如衔枚夜走, 戒勿出声, 违则阴霾四合, 雪雹骤至, 皊皊枯骨目击心伤, 不知冻毙几多行人矣」。

关于瓦合山神的故事,碑文中写道:「我朝康熙五十九年, 适卫藏多故, 征兵云南, 总镇某公率弁兵五百余人, 会战行次瓦合山, 支帐屯营, 所部进言:此山着名怪异, 万不可留。公斥之曰:我从王事, 死且不惧, 况鬼物乎! 不听所部言, 且施放枪炮, 用树先声。是夜, 大风雪, 人马冻压尽僵。后人敬佩其忠勇, 建祠山麓……虔祈默祷, 响应昭然……」

古伯察记录了祭奠山神的过程:「驿站由一支卫队、一座汉式小庙和三、四间藏式房屋组成。我们刚到。开始下起特大的雪花……瓦合寨守备部队的士兵们发现天气已骤变并已开始降雪, 于是便打开小庙的门,在一尊面目狰狞的偶像前燃起了无数红色的小蜡烛,供像的右手舞动一把利刃剑,左手执一张弓和一束箭。他们接着又用加倍的力气敲一面小铜锣,用一面长鼓擂起了一阵阵鼓声……」

鸣放枪炮,乃至大声说话,会引起雪崩,这在当时已经为人所知。所不同的是,时人相信拜祭山神,会一路平安,这恐怕是在危如累卵的瓦合山上行进,给自己的小小安慰。也有不信邪的,干隆时代孙士毅的幕僚,《西藏记游》的作者周蔼联就曾让部下在瓦合山口大声唱歌,结果「风雹大作,面目几败,踉跄策马二十余里至瓦合寨宿焉」。询问他们之后过瓦合山的人,都说风日晴朗,并无冰雹。让这位怀疑论者周蔼联也不得不说,深山大泽中自有神物在,未可知也。

勉强过了瓦合山,前面一座更加险恶的大山横亘,这就是丹达山,又名沙贡拉山,「入藏第一险峻之山」。该山「峭壁摩空,蜿蜒而上,过阎王碥,夏则泥滑难行,冬春冰雪成城。一槽逼仄,行人拄杖鱼贯而进……」

清代末年刘赞廷更详细地说明了此山之险恶:「上下盘旋不能乘骑,皆拄杖鱼贯而进,遇有暴风寒冷刺骨,而吸力薄弱,唿吸不灵,即将人闷死,一难关也。」

和瓦合山一样,丹达也有一个阴森可怕的山神故事。《卫藏通志》记载: 相传有云南某参军解饷过阎王碥,装银子的马包落入雪窖中,这位参军也随之俱坠,无人知晓。春夏雪消时,他的尸体才被人发现,犹僵坐鞘上(也有人说,发现尸体时,这位参军手中依然抱着军令文书,面色如生),于是当地人非常吃惊,在此修建了丹达神庙供奉他。过丹达山,都要在此祈祷,才能得到平安。

还是那位好奇的周蔼联先生,曾亲眼目睹过这座狭小的庙宇,并称其中的将军像很诡异,后来据王川先生考证,可能是藏式山神的雕塑风格。周先生的上司,年过七旬还翻越丹达山的四川总督孙士毅,诗兴大发,形象地描写了这位神灵阴森可怕的模样,「丹达山头神鸦飞,阴风飒飒飘灵旗。朅来暑路满霜雪,森然毛发将何依……人声噤瘁马声绝,此是将军致命时。将军虽亡骨如铁,魂绕千峰万峰雪……」

古伯察教士则从外人的角度来观察了这一现象:「我们一旦到达丹达, 官老爷李国安就抖动其服装上覆盖的雪, 戴上礼帽, 在他的全部士卒们的陪同下前往在村口遇到的一个中原式小庙中去了。」他并且冷冷地评论道:「那些赴拉萨旅行的官吏们从不放过机会去拜谒此庙,并在粮台的像前 3 次叩头。清朝皇帝习惯于这样神化那些其一生以某种千秋功德而名垂青史的文武官吏, 大家对他们的崇拜形成了官吏们的一种官方宗教信仰。」

的确,对丹达山神的敬仰,带有敬仰入藏先驱和死难者的庄重意义,最终上升成为清代官方的祭祀。这又与福康安相关,福康安这一路,除了平定廓尔喀,对于进藏路上诸多的神灵地位提升也有汗马功劳。如干隆五十八年四月辛未,福康安奏:此次官兵赴藏,经过丹达山,均无阻滞,山灵助顺,请加封号,并颁悬匾额。干隆帝于是封丹达山神为「昭灵助顺山神,载入祀典,春秋致祭」,并亲笔题写御书匾额,交驻藏大臣。

这一崇拜随着进藏路的延续而发展,最后,在成都、拉萨都出现了东达山庙和瓦合庙,驻藏大臣的衙门中也设有这两位神灵的神龛。其中东达山庙旧址据考证就在今大昭寺广场上,并被称为党大庙。随着拉萨城的历史沿革,终于消失不见。

拉里至前藏(拉萨)

计程 1010 里(拉里—宁多—江达—鹿马岭—墨竹工卡— 德庆—拉萨)

最艰险的路已走完,剩下的路是温润的拉萨河谷。虽然也有鹿马岭这样的高山瘴疠,但「视前历之冰雪崚嶒者,居然平易矣」。作者也有心思记录,时人认为蔡公堂就是西游记中的高老庄,就这样到了拉萨,「山秀水奇,宛然福地也」。

作者 杜冬