达孜自纳村

作者

作者虽然不是草长莺飞的季节,虽然不是卓舞撩人的日子,但智者阿古顿巴的故乡已缓缓吐出了春芽。近处,叮叮当当的锻铜声延续着蓬勃的生机;远处,先辈朝圣的路线正变成如今的探秘路线;更远处,隐于高山上的巴朗措在静静等待着游人的触摸……

关于「白纳」二字的含义似乎很难一言详尽,在几名白纳村人反复讨论及补充之下,终于被概述为:生态环境极好的圣地。

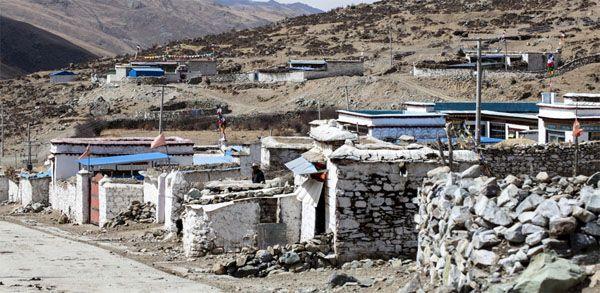

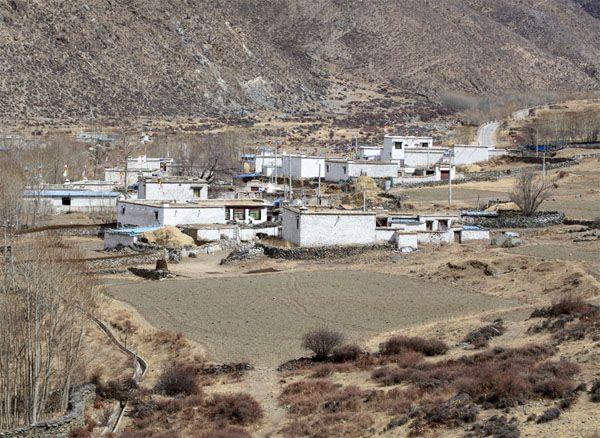

白纳村,坐落于拉萨东头的南岸深处,是达孜区最大的行政村,穿过达孜城区不久再右拐数公里就能到达。这是我近年来的第二次探访,所以并不陌生。3 月的高原干燥而清冷,沿途的农田土坷垃里正冒出浅浅的青稞、小麦苗子,增添了几分早春气息。

驱车径直来到白纳村村委会,在大门口的值班室里,我们见到了当天带班的村党支部第一书记巴珠,这位 56 岁的中年汉子是土生土长的白纳人,他用简短的语言概述了白纳村所处的独特地理位置及发展方向:这里与山南扎囊县交界,老一代人可以从前面翻山到达桑耶寺,再从后面绕回甘丹寺,是一条经典的朝佛路线,还可以途经一座叫作「巴朗措」的湖泊。自从有了公路和汽车,老路就荒废了。这些年村里搞旅游开发,火了当地的生态林卡,人们生活条件好了就渴望亲近大自然,所以村里正计划在山路原有基础上开发出新的徒步线路……

关于「白纳」二字的含义似乎很难一言详尽,在几名白纳村人反复讨论及补充之下,终于被概述为:生态环境极好的圣地。

漫步村中,放眼四顾,这个我数年前曾到访过的村庄,早已焕然一新。砂石路变成了平坦的水泥路,四通八达伸向各处。村舍大多修葺得赏心悦目、粉刷一新。远处,不时飞起一群群黄鸭、斑头雁和不知名的鸟类,从空中掠过,河水蒸腾的晨雾弥漫在岸边的丛林里氤氲不散……目之所及,「生态环境极好的圣地」颇有名副其实之感。

然而,白纳村之扬名在外,却并不单是因为它的环境,还因为这里诞生过一位誉满藏地的智者阿古顿巴,以及那传承百年的锻铜技艺。

村道尽头的次布与它的牧民们

与阿古顿巴相关的传说、遗迹都散落在白纳沟里。

在藏语中,「阿古顿巴」的名字本身就包含着特殊的意义。「阿古」是对男性长辈的称唿,通常指叔叔、大伯;「顿巴」有「导师」「指导者」的含义。「阿古顿巴」则可意译为人生导师或者智慧叔叔。

以白纳村村委会为起点向东出发,很快就进入了白纳沟。沟里散落着高低不一的灌木丛、民居,清澈的河流始终相伴在侧。一路上行,十余公里后就到达了全村仅有的两个牧业组之一的 11 组,当地人称这里为「次布」。

次布海拔相对于白纳村的其他地方要高出几百米,海拔约为 4170 米。村里除了信号差、村民有事打电话需要爬到附近的山上,其他方面都很便利。早在 2002 年,这里就在国家饮水工程及村民集资的情形下,用上了干净的自来水;2006 年全村通电,也有卫星电视。加之道路畅通,所以并不封闭,很早就有牧民骑着摩托车进出,现在家有汽车也不是什么稀罕事。

次布有 49 户人家,200 余人口。问起与阿古顿巴相关的故事,村里的老人都兴味盎然。

60 岁的次仁是一位家里拥有 160 头牦牛的牧民。他上过白纳小学,会一些藏文,听不懂汉语。常年放牧的艰辛让这位年龄并不算太大的老人须发花白,眼眶被风吹得发红泛泪。不过身板倒是硬朗笔直,言谈间也感觉他性格很开朗。

他就「次布」这个地名讲了一个与阿古顿巴相关的故事。

「有一次,在藏历元月 1 号到 15 号期间,拉萨各寺庙的人聚在一起做法事活动。他们还在寺院门口支起两口特别大的锅做饭,因柴火不够,灶熄灭了,这让大家很发愁。当时,正好阿古顿巴从此路过,他带着一截从老家山坡上砍取的、用以编织、名叫『次』的带刺灌木。见此情形,他就把『次』给了僧人,饭很快就做好了。从此以后,每年元月寺院举行佛事活动时,往寺院送柴的差事就交给了当地,这里也因这一灌木的种类叫『次布』而得名。」

次布 73 岁的阿多老人和次仁一样,也是从小听着阿古顿巴的故事长大的。他很自豪地说:「我们这里水资源很好,因为巴朗措就是地方神的肚脐。不但有阿古顿巴,当年莲花生大师也来过。」

圣人们出现的年代已很遥远,但又延续千年地影响着他们足迹所至处民众的生活。

阿多说次布当地保留着的放生习俗,就与阿古顿巴有关。

相传在很多年前的一个藏历元月 10 号,阿古顿巴将要去桑耶寺参加一个叫作「桑耶次久」的佛事活动。出发前,他鼓励家乡百姓放生。之后每年的元月 5 号到 8 号,村民都会延续这一活动,就是为了纪念阿古顿巴。「这是一件自愿的事情,我们会根据家里牲畜的多少来选择放生。」阿多说。

告别他们,沿水泥路穿行,来到了道路尽头的牧民扎西杰布家。站在他家门前,可以眺望到远处山坡上一片略微平坦的山腰,同行的文旅局负责人介绍,那里将开发成为牧业体验点,目前正进行基础设施建设。

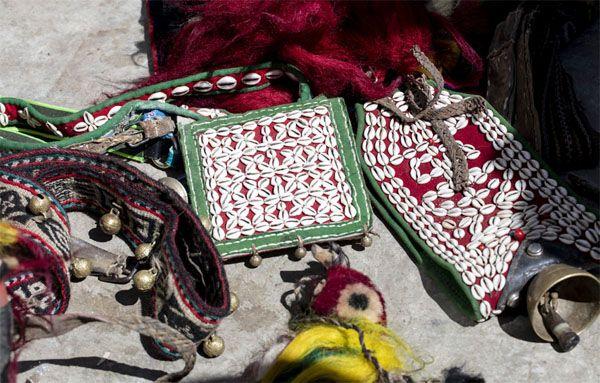

70 岁的扎西杰布日子过得很惬意,二层藏式小楼的家里各种电器、生活器物一应俱全。除了放牧,他最喜欢和老伴在家捻线、制作一些放牧用的物品和牛马身上的饰品。他兴致勃勃地找出十多件自家的作品请我们欣赏,有马鞍、盐袋、马鞭、窝尔多、牛角挂饰等。并告诉我们每件饰物的颜色都是他和家人用天然染料染出来的。到目前为止,他们并没考虑过要出售自己的产品。

「以后这里成了旅游打卡点,会有很多人想买你们的手工产品!」听我们这样说,扎西杰布只是憨憨地笑而不语。等我们拍完照片,他又把那些作品一件件收进袋子里,看得出他很珍视自己的牧民身份和每一只朝夕相伴的牛羊。

白纳村会讲阿古顿巴故事的人很多,巴珠就村子里的非遗传承项目「卓舞」讲了这样一个故事:相传阿古顿巴为了帮助穷人有口饭吃,去找宗本老爷借 100 斗小麦种子,小麦,藏语里音同「卓」。转眼到了还种子的日子,可那些粮食勉强够吃,哪有多余的小麦还?于是阿古顿巴就组织大家跳舞给宗本老爷及达官显贵们看,并在舞蹈结束后问宗本老爷:您满意吗?宗本老爷说很满意,问这支舞蹈叫什么名字?阿古顿巴回答叫「卓」,接着,他谦恭有礼地说:我们向您借了「卓」,所以我们今天来还让你满意的「卓」。当着那么多有头有脸的人物,宗本老爷好面子,只好默认收下了「卓」。卓舞便这样流传了下来,渐渐演变成了年节、丰收等日子里百姓必会表演的节目。

阿古顿巴故居与其身世相关的三座塔

根据次布几位老人的推荐,我们离开次布往回走时,特意折返到了村里的 3 组。相传阿古顿巴的出生地就在这里。

在以往流传的各种故事中,阿古顿巴会根据故事的需要,时而化身为一位庄园主的儿子;时而化身为一个受压迫的贫苦农奴;时而又成了一位栖身不定的流浪人。

翻看各种相关的书籍,书里大多这样概括阿古顿巴:他常常以自己的计谋惩治残暴的领主、贪心的商人、伪善的喇嘛。他活得清醒而潇洒,以教训自私自利、贪图虚荣的人为乐。同时又以自己的智慧和技能帮助穷苦弟兄渡过难关,寻找幸福。在藏族人民心中,阿古顿巴甚至会成为象征着智慧与佛法的菩萨,他走入民间匡扶正义,利用富人贪婪、吝啬、好色、愚蠢的弱点,运用智谋巧妙地施以惩罚。

抛开故事里的事,我们在 3 组总算见到了与之相关且最真实的那些存在。

该组的农民土旦应邀而来,他首先带我们走进一大片阡陌纵横的地里。行至中央,他指着一处坑洼不平的地面说:这就是阿古顿巴家的房屋遗址。

「我们小时候,这里还有一些没有倒塌的墙,我们还在里面捉迷藏呢。」土旦用惋惜的口气说。

而我们眼前能看见的,别说墙体,连房屋地基几乎都不存在,只是隐约有些被人挖得七零八落的凹凸形状。土旦说前些年村里修建新居,很多村民就把这里的石块搬了回去,砌进了自家房舍。

能融入故乡的人的房屋,未尝不是另一种存在的方式。

房屋遗址的东侧有一座村人修建的塔,叫「强久曲典」。塔的样式原始古朴,就是一些黑色石块有序地堆积成了一个圆柱形状,中间略高,除此而外,再无任何装饰,与其说是塔倒更像一个较大的石堆。塔周围挺立着一些枯黄的草杆,在风中摇晃。

除了「强久曲典」,还有两座塔都在与之遥遥相对的朗嘎山半山坡上。穿过田野、行至朗嘎山山脚,穿过一些齐膝高的红色带刺灌木,途经一眼泉水,土旦说这就是传说中阿古顿巴洗澡的地方,如今水流已极其微弱,但水质依然清澈。

继续爬坡,一座名为「奇瓦蓬巴」的塔看上去颇有气势,据说这座塔是为阿古顿巴妈妈修建的。塔身分上下两部分,下半部分呈四方形,用大石块垒成,外面粉刷着白灰,上半部分用石块和土堆成了圆拱形。「奇瓦」的藏语意思是「千万」,据说缘于塔底埋藏着千万擦擦。当地也有人叫它「阿妈曲典」,意思是妈妈的塔。

从「奇瓦蓬巴」沿山路向西横走七八百米,有一个废弃的天葬台,天葬台不远处有一座样式较为讲究的塔,叫「顿巴蓬巴」,它的样式更为讲究。塔身有五层,下面四层为方形,最上面一层是圆柱形,顶上用石块垒了个伞盖,边上还围着一圈黄色的帷幔。「顿巴蓬巴」,顾名思义,这是为阿古顿巴修建的塔。相传阿古顿巴当年四处游历,最后却不知魂归何处,家乡人为了纪念他,就专门在他的出生地为他建了这座塔。

土旦说村民逢年过节都要绕着这几座塔转一转,以祈求吉祥如意。也因为有了阿古顿巴的遗址和这几座塔,3 组已经小有名气,常有外人来探秘、瞻仰圣迹。

「下一步,我们还将打造包括阿古顿巴博物馆、阿古顿巴休闲公园等项目在内的白纳沟 AAAA 级生态旅游景区。」巴珠说。

「叮当」声中锻造出百年民族产业

除了有阿古顿巴这样的千年文化底蕴和优质的生态地理环境,白纳的锻铜业近些年也远近驰名,很受外界瞩目,他们不但有作品多次参赛获奖,锻铜也成了当地的脱贫致富的主要产业。

白纳村 5 组的锻铜合作社是其中规模比较大的一家。它建在白纳沟的主干道一侧,很远就能看到的一片蓝色铁皮顶房屋就是他们的厂区。走进合作社的大门,院子里一座正在打制的巨大铜佛坐像呈现在眼前,周围搭着施工架,铜佛的头约 1 米高,尚未安装,在一旁的地上放着。特意走近看了看,它由很多块铸铜片组成,衔接处被铆钉铆住,还没有焊接。

五六个艺人正坐在铜佛身前的水泥地上,「叮叮当当」地敲打着各自手里的活计。

合作社的负责人叫米玛,今年 49 岁的他看着倒像一个 30 多岁的小伙子。他指着那座大佛介绍道:加上院子右侧的巨大莲花座和未安装的头像,铜佛将会达到六米多高,是内蒙古一座寺院特别定制的,他们已经制作了一年多,还需要一年多才能完工,最后将运往内蒙古组装焊接,打磨镀金。

合作社里工龄最长的是罗桑扎西和次仁,他们几乎从建厂伊始就在这里工作,如今已经 20 多年。「现在除了带学徒,我俩主要负责一些精细部件的制作。」洛桑扎西说。

年龄最小的罗布旺杰是墨竹工卡人,21 岁的他来这里三年多了。与老一代匠人总是沉默不语地敲打作业不同,他一边忙着手里的活计,一边戴着耳机听音乐。我好奇地要过来听了听,是当下最流行的藏族歌手 ANU 演唱曲目,节奏感很强,倒与他打铜的动作颇为契合。

据米玛介绍,他们这里的工人收入都很不错,即使新来的技工也能拿到 4000 元左右的工资,像罗桑、扎西次仁那样的元老级工人,月工资能拿到 12000 多元,足以令普通的农牧民羡慕。

白纳村另一家锻铜企业、由两兄弟负责的「西藏白纳手工艺术有限公司」成立于 2012 年,虽然成立时间不长,但已是当地较有名气的企业。48 岁的哥哥门拉次仁是总负责人,45 岁的弟弟洛桑次仁则负责日常管理。

我们到时,他们正在改造厂区,看哥哥忙着指挥工人干活,洛桑次仁就担起了向导职责。他首先带我们参观了他们的展室,各种作品及锻铜工具陈列其中,还有一些买家尚未运走的成品。「雕凿锻造需要用到的工具錾子就有一百多种,做一件雕塑,要用泥塑做好样品,再用铜做好模型,最后还要敲打、焊接,细节处需要精雕细琢,然后抛光、镀金,最后呈现出来的才是一件完整的作品。」

看我拿起一张关于该公司的简介来看,洛桑次仁便聊起了家传的锻铜史。

解放前,昌都有三个比较出名的锻铜家族,其中一个家族叫玉巴仓,就是他们的祖上。当时,他们祖辈曾有技艺较好的工匠被召到拉萨锻铜,布达拉宫、罗布林卡里都留有他们的作品。

解放后,随着社会发展的需要,玉巴仓家族的工作重心从昌都转到了拉萨,一部分族人带着牦牛从老家来白纳接活儿,他们把牦牛交给了白纳村村委会,村委会又给了他们相应的土地,于是他们便定居下来成了白纳村村民。

「听祖辈说,他们来时,这里并没有锻铜的。」洛桑次仁对此很肯定。至于当地记载的 600 年锻铜史,他是这样解释的:玉巴仓家族的传承确实有 600 年历史,距离他们首次把这项技艺带到白纳,差不多有 100 年的历史。白纳真正大规模锻铜,是在他们的族人定居白纳后。他们广收学徒,锻铜技艺就慢慢流传开了。当地第一家锻铜企业的负责人、「中国工艺美术大师」称号获得者罗布占堆,就是他们爷爷那一支传下来的。

白纳村的锻铜史一度让人迷惑,直到洛桑次仁讲出这段渊源才算弄明白了。原来,玉巴仓家族的锻铜传承几乎就是整个白纳村锻铜史的缩影。

2018 年 10 月下旬,西藏白纳手工艺术有限公司作为西藏自治区优秀文创企业代表,由门拉次仁携带参展作品《释迦牟尼佛》亮相第十三届中国北京国际文化创意产业博览会,受到广泛好评,有专家点评:释迦牟尼像衣纹流畅,质感较强,特别是腿部衣纹呈对称状密集分布,婉转自如表现出僧裙向内收起的自然状态,高硬度的铜像需要极具经验的雕刻大师才能雕刻得如此生动。

在村委会提供的资料里有这样一段记录:2009 年,门拉次仁铸铜佛像雕室获得了国家级「民族手工艺传承人」称号;2012 年,白纳村罗布占堆铸铜佛像雕室获得了西藏自治区「民族手工艺示范户」称号。白纳村现有铸铜佛像合作社(公司)9 个,带动农牧民群众就业 186 人,日工资 200~800 元。其中白纳手工艺有限公司、雪域金铜合作社、罗占民族手工艺有限公司、雪域扎西合作社参与精准扶贫产业分红,年均分红 180 户 43.5 万元。

齐心协力打造生态景区

听完阿古顿巴的故事,看完锻铜的敲击淬火,我们便又回到了白纳村村委会。

巴珠带我们参观村史馆。里面放满了他们近年来获得的各类奖状,他最珍视的是今年 2 月中共中央、国务院颁发的「全国脱贫攻坚先进集体」,他说那代表着村民的日子都好过了。

「我们白纳村从生态保护到经济发展,就是从改善农村道路开始的。自 2010 年起,由政府投入 4090 万元修建德庆镇到白纳村村间、组间道路,共计 37 公里,最远到达白纳村 11、12 组牧业组沟里,改善了村里的交通状况,使老百姓出行更加方便、安全,也带来更多商机。」

正在此时,几个林业部门的人来找巴珠书记,商议补种树苗。他们需要实地勘验,我们便跟随着一起去参观了那片占地 2700 亩的生态林卡。

「这片树林是在我 15 岁那年,村里开始种的,40 多年了,才长成今天这样,不容易啊!」 巴珠望着那些墨色的树干和还未泛绿的树枝,满是深情,也满是作为白纳人的自豪。「树多了,鸟也多了。黑颈鹤这样的国家一级保护动物在我们这里都随便能看到。」

除了生态林卡,村委会还组织沿路村庄群众加大村庄绿化力度。如今,村旁、路旁、房屋旁、河道旁都进行了绿化,基本实现了「村在林中、房在绿中」的构想。同时,在政府的帮助下,退耕还林管理工作也在有序开展。「我们目前退耕还林面积为 155 亩,共计投入资金 32 万元,这也加大了植被保护和生态建设力度。」

「你们夏天来度假,这里的草和树都绿了,空气里氧气含量也多了,你们既可以去沟里寻访阿古顿巴的遗迹、听老人讲阿古顿巴的故事,又可以欣赏锻铜技艺,还可以走古老的徒步线路去体验游牧生活,顺便享受湿地气候。运气好,还可以近距离拍到黑颈鹤……」说着说着,白纳人巴珠笑了。

作者 汪璐