西藏司机汽车生活 60 年

作者

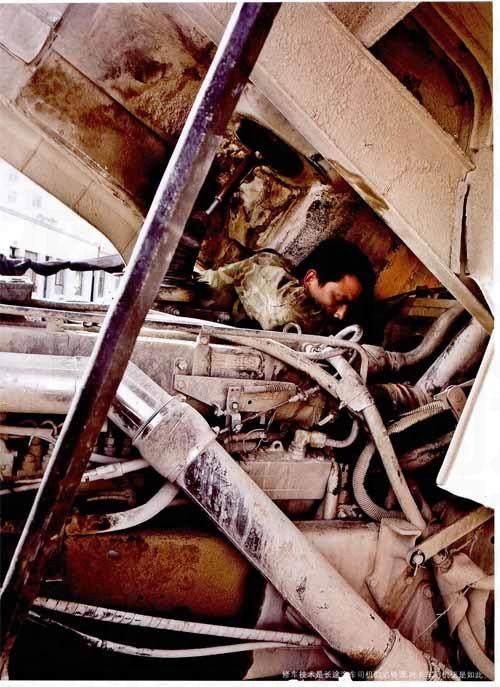

作者分析技术标准解决质量

如果说美国是“汽车轮子”上的国度,毫无疑问,中国也在迎来这样一个时代。西藏更以人均保有汽车量列全国前茅的姿态独领潮头一时。有一种说法是:“在西藏什么都不忙,只有汽车最忙,”从“信达廓落”——神话中的木轮马车,到徒步传统,“山羊背土”,马帮驮运,青藏公路、川藏公路、新藏公路,汽车改变的不仅仅是我们的行走方式。

“驾驶员哪有不适应嘛?”

关于第一辆汽车如何来到西藏的,现在我们找不到确切的记录,一般认为是英国人送给达赖喇嘛的两辆奥斯汀轿车,达赖喇嘛把其中的一辆交给负责造币厂和仲扎兵团的亲信宠侍土登贡培使用,土登贡培还为此在罗布林卡和扎溪造币厂之间修建了一条简易公路以便通行。当土登贡培在政治斗争中失宠,两首讽刺其垮台的歌谣立即在拉萨街头传开了

侍从贡培在夏钦角狱中

沉思冥想,

他的轿车却在罗布林卡

吃草。

那位权势显赫横行四方的人物

坐着英式轿车四处兜风,

那位神佛的宠儿达赖的亲信

请告诉我他去了何方?

据说数年前拉萨罗布林卡里还有这辆汽车的残骸。

而在上个世纪50年代,当汽车第一次成群结队地出现在藏北的时候,淳朴的牧民们怜爱地称其为“不吃草的牦牛”,不知拿什么喂它好。自治区机关退休干部尼玛老人讲起他们当年于隆冬季节过藏北无人区开车的故事,饶有兴味。那是上世纪60年代末,他们一帮西藏民族学院的在校学生和一些休假回单位的阿里干部经安狮路去狮泉河镇。虽然叫“安(多)狮(泉河)公路”,实际上当时是没有路的,司机在戈壁滩上自己摸索着前进。"我们的司机是个汉族同志,年龄挺大的,真能吃苦啊,从没有发过一句牢骚。我们大概走到一半路程的时候,有一天在河边烧茶煮饭。那个地方没有燃料,我们就用汽车喷灯来烧火。师傅就在驾驶室里点喷灯,不知怎么回事,汽油漏出来,喷灯在驾驶室里烧着了。哎呀,我们一点办法都没有,都慌了。还是师傅厉害,他用摇把砸碎了挡风玻璃,把喷灯扔出车窗外,才算消灭了火灾。然而新的问题又来了,他把挡风玻璃砸碎了,冷风夹着雪花呼呼往里灌,我们还怎么开车上路呢?这时候他又想了个办法,用一块帆布挡住前面的车窗,他自己就探出半个脑袋看着前面的路一米一米地往前‘挪’,硬是开到了狮泉河,那时候的司机就是这么厉害。”

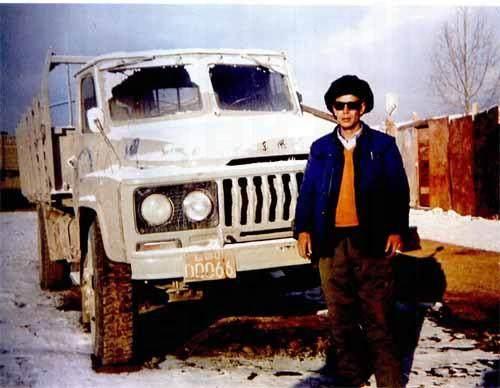

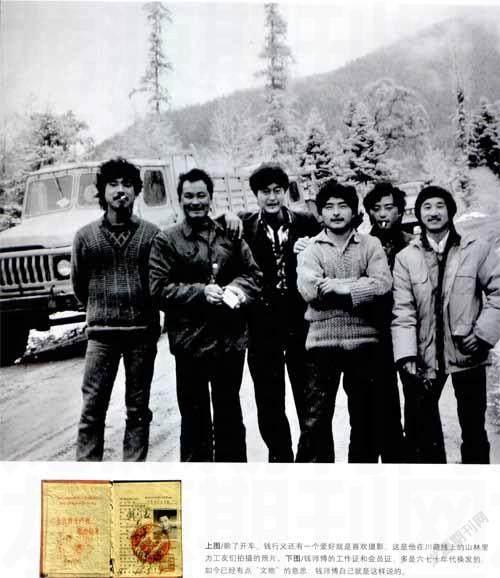

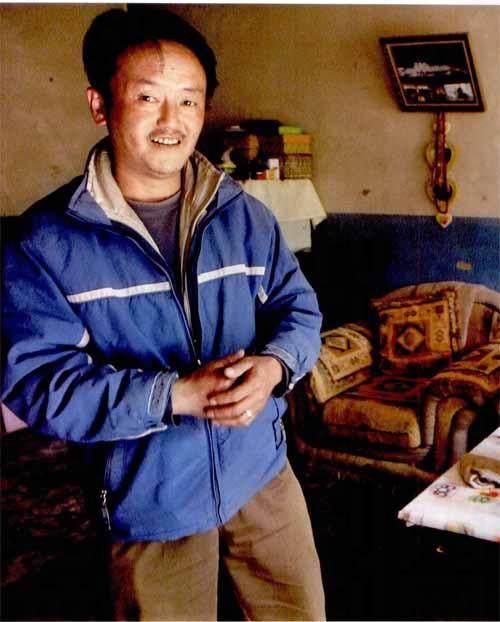

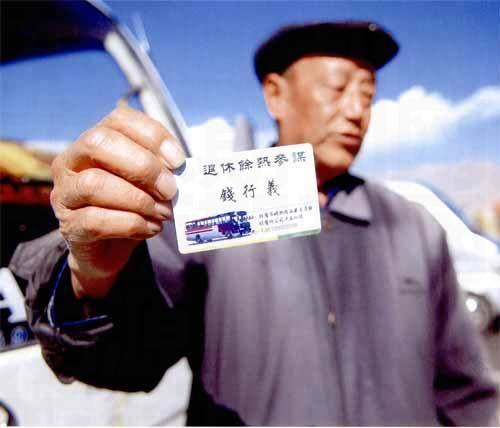

老司机钱行义给我们看了一张他在阿里措勤县政府门前的照片,形象多少有些落魄、委琐,和他在别处拍的神采奕奕的留影差别不小,我们知道那里生活艰苦,肯定受过很多罪,但钱师傅嘴巴硬:“驾驶员哪有不适应嘛?没有问题。”但实际情况没有他说的那么潇洒,“苦是真的苦啊,没吃没喝没住,我的原则就是能装车我就走,求爷爷告奶奶都行。”

司机多啦说:“我们还要自己想办法解决很多意想不到的问题,比如说吧,那个时候汽油质量不行,渣渣很多,分离不充分,怎么办?我们就往油箱里面倒水,实在没有水就往里面撒尿,就是为了让剩余的汽油浮上来:往水箱里撒尿、灌酒的也很多,那是没有办法的办法。”

见到我们的摄影记者时,钱师傅说:“不像你们,买个车票,机票来了,我们可不是,要政审、要体检,而且是集体出发,哪有想来就能来的。”

“西藏我都去过,只有墨脱我没有到,因为我是开车的(墨脱是西藏唯一还没有通车的地方)。“钱师傅说的“最牛”的话就是这句。 ”以前的人靠双腿走路,顶多能骑上个马就满足了,自从有了汽车,日行千里的梦想实现了,这是多么了不起的变化啊。”

“自己的皇帝”

西藏早期的汽车司机被称为“驾驶室的皇帝”,支配着一定的权力资源,这是由于当时交通落后、物资匮乏等原因造成的,有些事情只有在那个年代才能发生。拉萨运输公司的翟志强师傅对当时司机的优越地位感触很深,“我刚开始是给县领导开车的司机,我们和领导之间关系很好,但如果他惹到我,我就发点小脾气。那时候偶尔可以这样,现在不可能了。”钱行义师傅说:"那时候领导很照顾我们,我们司机是工人阶级,属于领导阶级。领导和工人之间没有任何隔阂。我当时在格尔木呢,人很年轻,特别调皮,我就想‘骗’我们队长的烟抽。怎么办7找机会呀。我发现队长有一辆摩托车,还有一辆自行车,我就跟队长打赌,我骑自行车,你骑摩托车,我们俩比赛一下,谁输了谁就掏钱买烟。队长也没有怎么多想就同意了,其实他不知道我是有预谋的,早就把道路观察好了。比赛开始后我不上公路,直接上田埂,遇到有水渠我把车扛过去,可他就惨了,他的车重,肯定比不过我,我就这样赢了一条中华烟,哈哈。但是你不要以为我们的领导没有原则,不是,对工作的要求是非常高的,我的工作是把机器调试好,装上,没事就行了。‘技术’两个字非常重要,比如说我装的机器还没交给人家出毛病了,好,你把它拆下来,把它分解了,让技术员给你分析责任。属于我的责任,我得把它重新装起来,好好的吊到车上,没有任何推卸的余地。现在的修理工按我们过去的要求只能说是‘换件工’,这个不行是不是,换一个,那个不行是不是,换一个,这样的。那时候我的车要过一个水沟,稍微减个速,以车不颠为准,不换挡,平稳过去才算合格,很严格。”

老钱的同事刘师傅也是一个老西藏,在西藏已经待了30多年,是一个很有意思的人。当我们问起他最初来到拉萨时拉萨的样子,他介绍说,当时的拉萨市区仅有一家国营的供销社,一家国营的理发店,一家国营的澡堂,一家国营的餐馆,公路没有几条,“跟现在根本没法比”。“但那时候我们做司机的,是最幸福的一群人,因为拉萨市的姑娘们,择偶的标准就是要找一个汽车司机。找老婆一点问题都没有。”原因也很简单,汽车司机们见多识广,另外还有很重要的一条,司机们从外地在回到拉萨的时候,给家里人带上一点在西藏吃不到的水果和新鲜蔬菜。“那时候的人,坐飞机回拉萨,什么都不带,包里装的全都是黄瓜、西红柿什么的。我们开车回到拉萨,给别人送上一小把青菜,别人就感激得不得了。”回想那会儿的情形,刘师傅还十分感慨。

拉萨琅赛市政建设有限责任公司总经理索朗曾是拉萨的一名马车夫,他说:“拉萨最早是围绕着八廓街形成了商业市场。但要真正说起拉萨现代化城市的建立,要从1959年的民主改革开始,随着一个新时代的来临使拉萨市内人口大量的增加。人口的消费增长,刺激了商品的流通,与八廓街相邻的人民路的建设就迫在眉睫了。我们拉萨市城关区马车运输队就是在这样的背景下成立的,承担起了对人民路的第一次改造,一条街道,硬是让马车搭载着石材铺就出来了。“索朗说,根据当时经济建设的需要,”我们城关区组建了三个马车队,负责运输物资和建设施工用的材料。在那个年代,道路和交通都很闭塞,人民路最初由沙石铺成的简易公路,变成柏油路面时,都是因为一辆辆马车的运输而建成的。”前马车队的退休职工罗布回忆:马车队的前身——城市互助组是1963年组建的,当时有3个队,分别在东区,北区、南区,南区马车队有

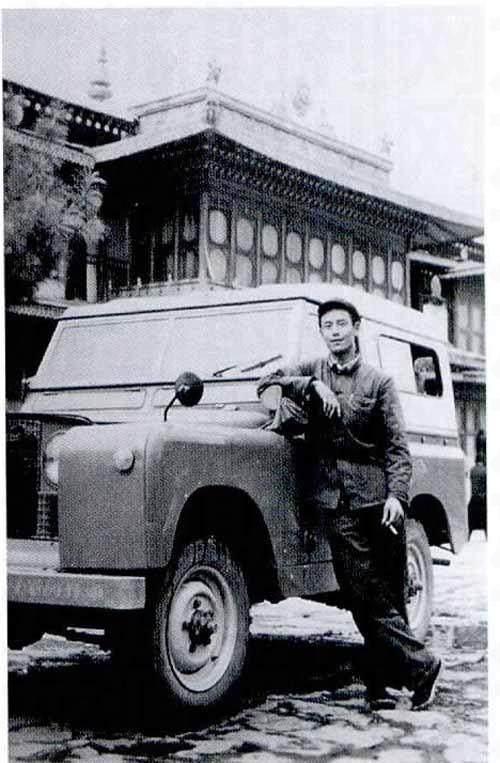

这是老钱1972年

“六一儿童节”在罗布林卡公园的留影,旁边是他英国产的爱车,当时他在浪卡子县工作,天天为吃不下饭而苦恼,人也瘦了很多,拍这张照片的人是他的好朋友西藏自治区文管会的屠思华。51辆马车,东区马车队有81辆马车,北区马车队有73辆马车,1970年我们成立了合作社,把原来的马车统一起来重新分成了3个队,分别为马车运输一队、二队、三队,当时的条件非常艰苦,但能进入马车队是一种身份的象征,虽然不像汽车司机那么神气、“但我们也可以,很多人是非常羡慕的一。”

汽车司机拉巴顿珠听了不以为然:“那还是我们汽车司机更吃得开!”,比如老百姓对我们一队的司机说“把方盒子的车开过来,把圆盒子的车开过去”,“方盒子的车”意思就是带车厢的,装货、装人都很方便。“圆盒子的车”意思是油罐车,就是说开过来也没有用处。”当然收车费这类的是从来没有的,无论是走前面的道班,还是从格尔木到拉萨1600公里的距离,都是一样,就是一句感谢的话。不像现在,第一句话就是“喂,不给车费不行呵”。

但是从收入上讲,司机们的生活相对而言还是很滋润的。老司机章师傅回忆成都是西藏与内地之间的交通枢纽,在成都,到处都能看见来自西藏的人。当时在西藏工作的汉族人工资补贴是比较高的,由于在西藏买不到什么东西,因此到了内地花钱比较大方,再加上西藏高原的日光照射,这些人的皮肤显得很黑,与四川人相比,有很明显的差别,因此成都人便把他们戏称为“土产华侨”。但是总的来说西藏来的司机,性格粗犷豪爽,钱师傅的儿子钱利军买了一辆车跑运输。退休没事了,钱师傅还是喜欢坐车到处逛。富于乐天思想,不重视钱财,痛恨虚伪和做作。“另一方面,他们又是非常淳朴天真的,如果走到一个稍微讲究一些的场面,又会像一个孩子那样彷徨不安、手足无措。由于无法适应内地社会生活的复杂,很多司机甚至放弃到内地甚至到大城市工作的机会,宁愿重新回到那无拘无束的西藏高原去。”

那时候车少,一次运力也只有三、四吨,但进藏的物资在柳园火车站堆得像山一样,那司机就有很大的主动权,想拉什么,想拉多少,“可以挑挑我们就是自己的皇帝”。

“在西藏什么都不忙,只有汽车最忙”

在格尔木,由于它是青藏公路,青新(疆)公路和敦(煌)格(尔木)公路的交通枢纽,因而来来往往的汽车很多,据说最多时每天可达2万辆。香港旅行者老梁多次走过这条“天路”,我们在八廓街的一家酒吧里跟他聊到这个话题。他说在格尔木经常能见到成群结队的汽车司机。他们大都穿着牛仔裤,留长头发,不少人还留着胡须,看去邋遢得很。他们好喝酒、爱打架,显出一副凶悍的样子。他们中间有汉族,有藏族,还有汉藏混血,当地人戏称他们为“团结族”的,而汉族司机大都是当年支援边疆建设人员的第二代。总之,这些司机给人一种吊儿郎当的印象,单从外表来看,无论如何是不能理解他们的。“我在西藏的多次旅行中交上了不少司机朋友,从而逐渐改变了我最初的印象,开始理解他们的生活及其特点。他们大都性格粗犷,言谈粗俗,可是一旦跟你交上了朋友,那就很讲义气。从格尔木到拉萨没有定期的公共汽车行驶,那一次我和同伴找到由三位司机驾驶的两辆货车把我们带去。他们都是二十岁左右的小伙子,也是"支边人员”的第二代,一个是四川人,一个是天津人,另一个是湖北人。我看见其中一位脑门上有一个大包,显然是摔伤的。他们告诉我这位司机前一天晚上喝醉酒,并跟别人打赌,结果赌输了就从二层楼上跳了下去,所以脑门上便摔出一个大包。可是第二天他又照常乐呵呵的,一点也不在乎。”

老梁说西藏高原的司机还有值得骄傲的一面,他们开玩笑是有限度的。他们在绝大部分的驾驶过程中,态度非常认真而谨慎,从来也不冒险,尽量避免出事。在西藏公路的沿途上,有时可以看到被遗弃在路边的汽车残骸,这就说明,司机如果稍不小心,就会酿成大祸。从格尔木到拉萨,一般需要4~5天的时间,但那次我们找到的三位司机,年轻气盛,却要连夜开车,准备两天两夜赶到拉萨。头天晚上,我坐的那辆载货卡车开过了昆仑山、沱沱河,我从车中望出去,只能看见月光下的荒野,无穷无尽地延伸着。卡车不断摇晃,我睡一会醒一会,而那位司机却一面驾驶,一面唱歌。我整晚就在摇晃着的歌声中蒙头睡去,也不知道过了多长时间,最后我突然醒过来,发现卡车停在路旁,司机则伏在方向盘上熟睡,这时天色已经蒙蒙亮了。"后来我才晓得,由于西藏高原缺氧,加上整天单调的驾车操作,很容易使人感觉困倦,为了振作精神,许多司机便习惯于一面开车,一面唱歌。最初我还以为他们真是那么高兴,后来才知道唱歌是为了驱逐睡魔。因此我也就经常主动找些话题同他们聊天,帮助他们解除困乏的精神。”

对于社会上广泛流传的一些女人搭车的浪漫故事,听一个师傅说"在现实中是不多的;你要知道,带一个女人是件麻烦事,她不但帮不了忙,而且累赘得很。就拿上厕所来说,那就非常不方便呀!”

司机们大部分时间是在公路上过日子,整天听到的是单调的马达声,眼前看见的则是绵延不断的高山和荒原,至于一般人所谓的家庭乐趣,那更是他们难得的生活享受。当然,司机们的生活也有轻松的一面,在格尔木至拉萨途中,最惬意的就是到羊八井地热湖痛痛快快地洗个热水澡。

老梁回忆:“司机们对我说了很多关于汽车的故事,我记得最清楚的是这样离奇的两个故事。据说,一个车队在川藏线上的盘山公路朝下坡行驶,车队后面一辆车的司机睡着了,结果汽车侧到路边翻了下去汽车在漫坡上缓缓地翻了几个跟斗,居然在盘山公路的下截站住了,而且还继续行驶了起来,汽车也毫无损坏。这时候司机才醒过来,发现自己的汽车已跑在车队的前面了,还有一个传说,一个司机开车翻到河沟星,受了重伤,汽车已经摔坏人被困在驾驶室中没有办法爬出来。此时司机正处在绝望中 这时却来了几个老百姓,发现这位伤者并救回了他的性命,这真是不幸中之大幸,”

旅游司机的汽车生活

改革开放后,旅游业成为推动西藏经济发展的“发动机”。西藏出现了全新的职业——旅游汽车公司和专业的旅游车司机。

记得是1998年7月,笔者带着一个内地的旅游团去珠峰游览,五辆丰田450组成一个小型车队,一开始很顺利,客人们饱览了西藏的风土人情,都挺高兴 但是翻过海拔5000多米的嘉措拉山口时,我们看到山南麓下了一场暴雨,道路泥泞不堪,足有100辆车瘫在那儿纹丝不动。而且,那个地方还很冷,雨丝飘个不停。游客们一看困在这么个荒山野岭,急了,两个小女孩已经当场哭开了。这时候,平时懒懒散散的司机们一下子精神了,他们商量了一会儿,让游客们下车,在山腰上探路。他们自己坐回驾驶室,沉着地开上车,按着前面人的指点脱离公路驶上了危机四伏的山坡。那简直就是一场展示人的经验和胆量的惊险战斗,而那五位司机师傅显然是人们眼前的大英雄。内地客人伸出大拇指,连称“了不起”,"只有西藏的司机敢走这种路。”

另一位经常来西藏的旅游者讲起了他眼中的“金牌师傅旦增”,可以说是旅游司机的一个缩影——”“热情的旦增”:初到拉萨火车站,旦增 见大家便远远的迎了上来,淳朴而可爱的笑容,真的让我们初来乍到的七人倍感亲切。随后,旦增从我们手中‘抢走’大大小小的包,一路大步流星送到车上。虽然早就耳闻旦增绝对‘金牌’,但如此的热情和亲切还是让大家感到惊喜。

‘慈悲的旦增’:在从林芝返回的途中,有两位磕长头的藏族同胞坐在路边歇脚,旦增稳稳地把车停下,用简单的藏语和他们打招呼。起初,我还在朦胧的睡意当中,并没明白旦增为何停车,当我看到旦增把一团白色的织物递到那人手上时,不由得被一种情感打动了——旦增是把自己的手套送给他1时间短的差点让我错过这一幕,送的东西也算不上贵重,但给我的感动却是长久而深远的。

‘悠然的旦增’,一路上,车里播放着各式各样的音乐,流行的,古典的,汉语的,藏语的。大家发现,旦增绝对很会唱歌,而且属于通吃型。看他哼着小曲儿的样子,一种绝对悠闲随性的空气弥漫了整个车子。

‘童真的旦增’:纳木错行程遭遇阵雪。回来的路上,一片雪原,路况不好,所以车子走走停停。纳木错真正成了我们的天堂l车子一停稳,我们便兴高采烈地跑下去——打雪仗。远远的看到旦增在‘枪林弹雨’中大笑着,太阳和雪山把他的牙齿耀得更白,衬着他黑黑的脸,那对比效果绝对强烈。

‘细腻的旦增’:到纳木错旅游时,‘凌导’胃病加高反,旦增专程要了一大壶热水给我们送来(去纳木错的路上,饮用水是不方便的)。去拜大昭寺的前一晚,旦增坚持要自己出车带阿姨——‘团长’的母亲——去拜佛。阿姨怕耽误他休息,婉言谢绝。但第二天,旦增还是让大昭寺的亲戚带给我们一份礼物,收到的刹那,感动于他的细心和诚恳!……其实,对西藏的印象,很大一部分都来源于旦增。是他身上的很多美好的品质,放大了我们对西藏的美好印象,是他带给我们的很多亲切,打消了我们同这片土地的陌生感。”

当然,旅游司机也是多面体,不可能只有赞扬声。2007年夏天,我带团跟一位叫桑东的司机跑了一个多月,发现了他身上很多有趣的事情。虽然桑东绝对是个称职的师傅,但长期“跑江湖”的他心眼特别多,小动作特别频繁。只要我们离开拉萨下到地区 桑东总是把我们带到自己认识的饭馆,我慢慢发现我们吃完饭他总跟老板眉来眼去的迈不开腿,刚开始我也没有在意,有一次,我看到他把一件白晃晃的东西快速揣进兜里,他若无其事地说是手套。等我们混熟了,趁客人不在眼前的时候,他悄悄告诉我说“里面有回扣,要不要给你分一点?”显得既可笑又可气。

据统计,目前29家全区客运企业大大小小客运车辆加起来有2750辆,拥有座位44511个。在这些公司中,有5家经营班线客运,一家既经营班线也经营旅游客运,其余的23家都属于旅游客运企业。从车辆情况来说,有约700辆车从事班线客运,有2000辆左右的在从事旅游客运。旅游汽车市场迎来了前所未有的兴盛时期,当然市场竞争也愈发残酷了。“拉运司”和“拉运人”

拉萨运输公司曾经是西藏的超大型企业,以往被人们简称为“拉运司”,而拉萨运输公司里的工作人员,则称为“拉运人”。老职工拉巴顿珠说:“我是1948年生于江孜县农村的,16岁到]9岁时在江孜县江热乡里当干部,当过乡副主任、民兵连长,上面对我挺好的,想培养我。当时我家里确实很苦,政府对我们各方面比较照顾。县里打算让我去学车,但乡里不让,说还要提拔我,计划送我到内地上学,回来后就提拔使用。这样几番辗转,具体他们怎么谈的不知道,反正把我送到拉萨,上了技工学校。这个技工学校当时有370多学生。我记得老师教我们最多的是理论,什么汽车的构造啊等等,总是先在黑板上画,然后给我们讲。1967年5月分配工作,10月份正式上班。我们那批学生当时是分了三部分,一部分留在拉萨,一部分去昌都,一部分到格尔木。我就被分到格尔木了,在汽车一队当司机。头几年每月工资是30元,三年后涨到36元 1970年7月份我就算是满师了,调到拉萨运输总公司汽车一队工作,汽车一队当时是军队在管也叫一营。我的师傅是个汉族老兵,叫范添彩(音),北京人,以前跟部队一起开车进来的,他身上的勋章可以把一边的胸脯都盖满,他对我这个藏族徒弟是非常照顾的。那个时候司机这个工作是非常光荣的一个职业,我们从柳园拉货到拉萨,车队一到郊区,欢迎的人就敲锣打鼓等在那里了,就是报纸上说的那种‘彩旗招展,歌舞喧天’,我们司机就把半个身子探出来,一手握着方向盘,一手举着毛主席语录跟迎接我们的人打招呼,那是很自豪的,一路上吃的苦都忘得一干二净了”。

汽车四队成立以后拉巴顿珠被调到那里,重新分了新车,开的是解放牌。当时一个月工资还是不多,但每月还能省下一些,因为物价便宜,很多菜是几分钱,五毛钱吃一顿饭就算是奢侈享受了。“那个时候什么朗玛厅、KTV根本没有嘛,想花钱也没地儿去。白酒最多的是江津白酒,然后是二曲、三曲。烟呢,劳动牌,飞马牌,大象牌,分锡纸包的和没有锡纸包的,都只要几毛钱,中华和大前门是最好的。我1998年退休,工龄是31年,退休工资是860元,当年370个同学有的已经不在了。我经常出车顾不了孩子的教育,孩子上学也是断断续续的,所以三个孩子到现在都没有工作。现在的工资涨到]700元了。也有人问啊,说你们是西藏的第一代工人,退休多年就这点钱?当年的整个情况就是这样的,我们当时没有定级别嘛。但是话说回来,没有我们当年的艰苦也就显不出现在的进步和发达是不是?所以改革开放的政策就是好,我不是1998年退下来的吗?工作压力减轻了,但经济状况还是个问题,基本是年轻人说的“月光族”。我想了又想,自己一辈子都在开车,别的能耐也没有,趁现在身体不错还是继续摸车吧。这样我就贷款买来一辆二手车跑旅游去了。我的性格可能也是长期开车养成的,就是万事不求人,一切靠自己的付出,从来没有向单位伸手要救济。好在身体没有大的毛病 那就一定要自己想办法往前奔,更不要说自己是老党员了。

拉巴顿珠开大车时到过改则,申扎,过去是送粮食 回来时拉点羊毛,没有羊毛就放空车。对那些地方比较熟悉,他后来买了私家车搞旅游以后又到了阿里的日土、扎达、古格这些地方。 “我是借钱买的车,第一次花6万元买了一辆二手车,三四年后还清了贷款,买的是62丰田车,都是自己开雇人根本别想了,挣的就是生活费。西藏旅游刚起的时候车费很高,一公里8块钱,但是后来车越来越多了 我们那时候价格已经下来了,而且存在恶性竞争,就更不行了。丰田车报废以后,我买了一辆4500,继续跑旅游。两年以后,把车卖了,我跟一个汉族老板去樟木那边铺路,那个老板处理了一辆皮卡车给我,我花了6万元买下来,然后把它租给别人半年多,赚了几万块钱。2008年,车的生意不太好我就跟我老婆的弟弟合伙在当雄开了一家藏餐馆慢慢学着做生意。现在我把皮卡卖了,买了一辆长安,8座的,暂时就接送小孩上学。今年没有出门,休息一阵儿再说。

老“拉运人”钱行义说:“我是1940年生人,1956年開始摸车,开过的车太多了,捷克的泰托拉110,苏联的吉斯150、151,美国造的道奇T234、210、214国产的解放、东风,南京嘎斯,日本三菱,五十铃都开过,我是支边来的,我开车前是修车的我为什么要改行呢,驾驶员比修理工强,修理工就窝在那里,驾驶员满世界跑,修理工就是个死工资 驾驶员还有里程费,跑一趟柳园还有30多块钱。开长途实际上你也不用担心,你在野外轮胎坏了,老百姓放牛的放羊的都过来帮忙,断炊断粮了 路上的人都会尽其所有帮助,关系是相当融洽的他们坐车我们也不收钱,收了是资本主义尾巴,谁敢,给你个烟抽就不错了,”

钱行义还在浪卡子县待过几年,给县领导开车。“但那个地方海拔太高,好像是4000多米,睡觉还可以,就是吃不下饭,实在不行我就调到拉萨了。”这是我第一次听老钱叫苦。“我前前后后调了14个单位,都是开车。给公家开了22年的车。实际上西藏的车况是非常好的,不要说各种进口车都先跑西藏,比如说解放车,最新款的装备解放军,二类车就是直接给西藏的,后来的东风车,都有专门的高原型号。

“在拉运司吃的苦就多了,老婆没有汽车亲呵,我都想过能不能请姜昆给我们写段相声,讲我们西藏司机苦中作乐的故事。有一年我们在阿里的盐湖区被大雪围困半个月,不要说吃上饭,能在牧民的羊粪堆上困一觉就幸福的不得了,能喝上牧民的酥油茶,哎呀,上了天堂一样。出来以后我们走到措勤到昂仁之间一座海拔5000米的山口下面,一个藏族司机生病了,这个荒无人烟的地方没医没药,师傅们找我,问我该怎么办?我说不怕,然后就按照小时候父亲教我的办法给他进行针灸治疗。我让他们把缝麻袋的针拿来(当时只有这种针),按照记忆中的穴位图给他扎针。没有酒精棉球怎么办,我就拿点大蒜,不能用刀切,怕有细菌污染,我拿手指头把它掰开,涂在扎针的地方消毒。过了两天,他的病就好了。

“司机们是非常团结的。我们从拉萨出发时,四五辆车一起走,走到阿里,一个二,三十辆的车队就形成了,人在一起多一些,互相有个照应。那时候出个交通事故,处理得很快呢,所有的司机都会在第一时间把情况报告给相关单位,有时候比电报还快。遇到大的泥石流,一个车冲就行了,过去就过去了,过不去大家用钢丝绳把他拉回来,哪怕是陌生人,也不会把他撂下不管。

"好像是]989年,拉孜渡口因为河水暴涨停渡,河那边阿里方向聚集了几百台车过不去,我们在那里待了几个月的时间没事干,天天在那边瞎转。现在好了,拉孜大桥我跑过多少遍,根本不用担心了”,

"当然,快乐的日子也很多。措勤县出来40多公里的地方有一条河,唉,那条河好啊。我们停下车,把内胎绑在一起,上面放一块木板,我们用铁锹摇水,到河里打渔。那个鱼香得很呢。”

"当时‘拉运司’有5个队、两个厂,是西藏的大型骨干企业,一个车队有近2000人,那时候拉萨人口才多少7应该说我们单位是‘地盘’最大的。”

“以前我们是计划经济,不管吃的穿的用的,从阿里到亚东到樟木口岸,都是我们跑,任务排得满满的。但是开放以后外省的车都进来了,特别是私人营运的汽车,他们没有负担啊,除了油钱和养路费,其他不管,不像我们,历史包袱重,一辆车平均要养5个人,修理工、行政人员、后勤、退休的都得养,那我们肯定得败下阵来了。‘拉运司’现在有退休员工2000人。后来把我们退休的交到社保局以后,企业才卸下了大包袱。”

“我记得刚开始搞承包的时候,我和我儿子是第一个,第二个去签字的,必须啊,没有退路了。签了字以后我就跑成都,那是1984年。效益还可以,赚钱不多,保底是没有问题。每趟出差,单位收运费,扣去单位应得的,剩下的就是司机的。最困难的时候是快到2000年那会,外省跑运输的车太多了,咱们又不能搞地方保护主义,他要来我们也没办法,我听说最差的时候一个司机跑一趟下来提

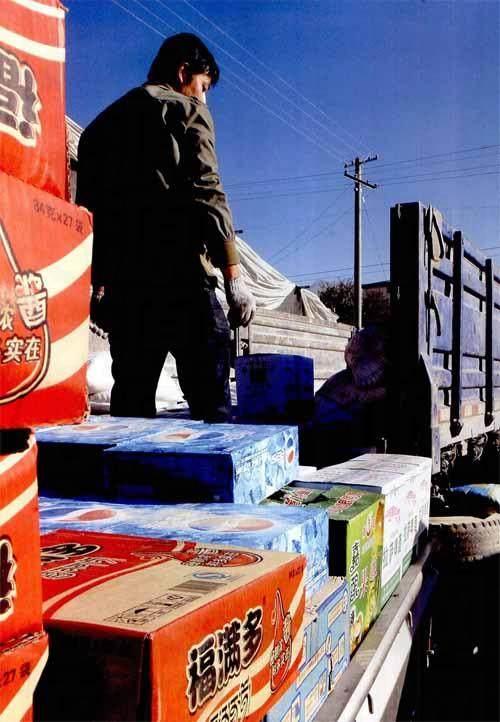

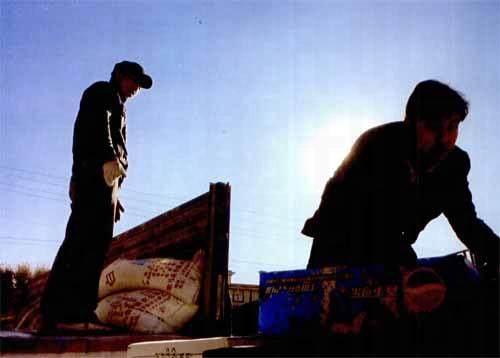

忙碌的装卸场景,青藏铁路的开通改变了西藏的运输格局,但公路运输凭借灵活方便点对点运输等优势在货运体系中依然发挥着不可或缺的作用。

成收入只有一块多钱,那就有问题了。

“后来我们把一队那边的地盘卖了,在西郊搞房地产,日子才好起来:‘拉运司’现在没有车跑运输,只是名字没有改。现在我们的工资是社保发的,养老的钱有保障。”

我们在拉萨运输公司采访时听到办公室的陈行军说格尔木作为西藏的早码头,我区驻格尔木的两大交通企业之一的西藏自治区交通厅格尔木运输总公司已经申请破产。一旁的钱师傅心疼;‘可惜啊格(尔木)运司、拉(萨)运司、昌(都)运司,统统都倒闭了,那是西藏过去的骄傲。”

企业要生存,职工要吃饭。企业出路在何处?面对困境,何去何从?1998年公司新一届领导班子在逆境中应运而生。临危受命的张德川总经理带领公司全体员工,以“发展是第一要务,发展是硬道理,只有发展才能解决前进中的困难和问题”的理念,解放思想,更新观念,主动适应市场,充分发挥自身资源优势,盘活和利用好土地资源,开发适应市场需求的项目,向新的发展领域拓展。由此展开了艰苦的第二次创业,]998年公司兴建“天海(夜市)商城”,1999年兴建娘热路临街商品房,并逐步形成家具一条街。2001年,全区最大的专业建材市场天海建材市场顺利开张,2002年又对天海建材市场进行了二期扩建。2004年在天海路及巴尔库路两侧兴建天海商业街及天海宾馆。由此在拉萨西城区形成了以天海(夜市)商城,天海建材市场、天海商业街为中心的新兴商业中心。2004年在娘热路已形成家具一条街的商业氛围下,动工兴建天海家具市场。娘热路形成拉萨市家具行业批发零售中心。2006年、2008年公司先后开发“天海德康名居”和“天海德康馨居”。持有驾驶证的大量老司机被安排在各个车队和天海建材市场、天海宾馆、天海夜市,德康名居、德康馨居,担任保安等工作,形成特殊的员工构成。

目前,交通厅正着手以西藏拉萨汽车运输总公司为主组建天海(集团)有限责任公司,在继续抓好运输业的同时,通过做大做强房地产开发,专业市场经营,物业管理,宾馆旅游四大主要业务,使公司总体实力不断增强。

2004年,公司获得国家劳动和社会保障部“再就业先进集体”称号,并荣获自治区“再就业先进单位”,2006年,公司荣获全国“五一劳动奖状”,区交通厅“十五先进集体”等称号。钱行义说:“什么都在变化,唯独中国工人的优良作风没有变,我们工人又站起来了。”

“俗话说:吃得苦中苦,方为人上人。现在天海集团的很多骨干,从老总张德川到中间的一些经理过去都是开车的,在企业转制的过程中他们也搞得很好,你可不能小看司机!”老钱师傅用浓重的山东话又补充了一句,生怕我低估了西藏司机的超人能力。

作者 索 穷