李小可——藏地招画魂

作者

作者召唤响动探索气压经验

李小可走了许多藏地,交了许多藏人朋友,拍了很多照片,画了很多藏区的画儿,还希望能多帮藏地画家做点事,他每年都争取去一次藏地,不为别的,因为藏地“永远在我前方”。

寻源

天地间真的没什么声音,只剩下一大片一大片的色彩,天的蓝雪的白经幡的赤蓝金绿,看在眼里格外绚烂。气压很低,胸口闷着一股气,不过李小可毕竟当过兵、进过工厂,进山习画也是常有的事儿,他还能扛得住。现在是休息时段,车必须要加油,过了果洛草原的这个显得寂寥无比的加油站,接下来就是几十公里的漫漫长途颠簸。他甩掉重达30斤的背囊,一歪腿坐在凳子上,有点发呆。

这是1988年的春天,他第一次进入藏区,带着父亲李可染先生题写“黄河之水天上来”的碑文,跟摄影家郑云峰一起去探索黄河源头,也是一次文化寻源。出发之前,李可染先生资助了他一副“牛”,这幅牛图卖的钱买了一辆212吉普车,两人一股子劲头开车奔向青海,开往黄河之水发源地,开入藏区。

果洛加油站的木桌子上压着层玻璃,玻璃下压着张画片,这是那个年代典型的家居风格。李小可是画家,习惯性地瞄了眼,神奇而玄妙的是,这张画片是他的作品《宫墙》,发表在《人民画报》上面,不知被谁撕下来,放在了桌面玻璃下。在20多年后回想起这一幕,李小可坐在北京观音堂的画室中,笑了:“这事儿特别有意思。”

或许这是一个昭示,此后20余年,每年李小可必然要听从藏地的召唤,他的艺术生涯也因为藏地而完全焕发出新鲜的样貌。当我坐在茶桌前跟李小可聊天时,他刚刚又去西藏回来。

第一次进藏,李小可就痴了。“过了青海日月山,立刻给人一种完全不一样的感觉。过去在杂志上看过藏地照片,自己来体验又不一样。那种塞外风烟立刻立体起来,耳边全是风吹过经幡哗啦啦的响动。到贵德、果洛,一路看到巨大的经幡、无垠的草滩绿坡。人很少,偶尔有寺院,看到喇嘛们从里面踱出来,还有穿着毡服的老太太,闪出一种强悍的气质,黑,显得非常健康!我到一个餐馆吃饭,看到一个黝黑的小伙子,眼睛里闪着跟我们完全不一样的光芒。我非常震撼。”

没有向导,两个人自己带着干粮,一路开过去。车过玛多县,到扎陵湖和鄂陵湖,鹭岛周围的水清澈见底,阳光明亮,水文站里没几个人。李小可带着自己的尼康FM2相机和摄像机,两人要去拍鸟岛。他们向水文站租了摩托艇。“水很深,平的时候跟海一样。结果半途起风了,浪卷起来足足有几米。”他们两人顶着生命风险,把船头直冲着浪头,劈浪而过。到了岛上,随处可以看到鸟蛋和刚孵出来的小鸟,不过两人首先要做的是:烧牛粪来烘干衣服。这样的冒险一路不时发生着。

去麻多乡的路不远,但路况很糟糕,一颠一颠的,好处是车旁有成群的藏羚羊、野驴和野马随着车跑。路不好,车带扎了,两个人就轮流打气。因为海拔高,只能轮流每人坚持着打100下。到了麻多乡,李小可再次认识了藏区人的强悍与美。“他们的小伙子让我想起美国的西部牛仔,强悍、漂亮,永远在跟自然搏斗。”他拍一个小女孩洗脸,水是泥塘水,但污不到女孩脸上的光芒。他拍了一张又一张。

待了一个多月,“牧民的彪悍、炽热、亲热,给我的感受更深。他们跟我的交流非常好。”年轻的李小可非常兴奋。“在玛多县,人的节奏一下就慢了,回头都很慢,原来很敏捷的动作都做不了。包括狗都是很慢。”他坐在屋子里头烧牛粪,屋外是结冰的水井。高原反应虽然让他难受,但他收获了丰足的生活体验和绘画感受。

“从黄河源下来回西宁的路途上——从冰天雪地下大雪的地方回到有树有水的地方——看到河里的小孩洗澡,很温暖,很人间的景象。”李小可的画室里现在仍摆着一副粗犷的牛角骨架,是他第一次到藏区留下的纪念品。

死生

“那是荒原里的生命状态,人很漂亮,眼神里闪着不同的光,纯净单纯,就像爱斯基摩人。从绘画角度来说,非常有触摸感,非常厚重。”1991年,李小可又要入藏,这次还是跟郑云峰一起,去探更危险的长江源头。

“当时车是开不进去的,基本只能徒步。”李小可没跟妻子说自己要去长江源头,他去青海转一圈,等到了格尔木往昆仑山走的时候,给妻子发了一个电报,说要去长江源,自此一月无音信。“知道很危险,上次去黄河源,听西宁军区的人讲,解放军进藏那会儿,到了唐古拉山口,很多人都晕倒了,都不知道什么是高原反应。”同样感觉轻飘飘的李小可,自己弄了点红参含着,准备继续挑战。

“青藏公路虽然海拔高,道路并不崎岖。但到了沱沱河,就难了。”李小可找人开了一个介绍信,由保卫干事陪同,到了唐古拉山口的一个道班,花了2000多块钱,雇了两个牧民向导、7头牦牛,准备出发。当地正好有一队意大利摩托车队,从青藏线上去拉萨,小伙子长的漂亮,身体健康,到了那儿也都蔫了。“当时医疗啊氧气瓶啊都没有,就直接走。向导弄了帐篷,就是被单顶着根棍子,有睡袋,军大衣,气垫。带了一些糌粑、风干牛肉和方便面,有喷灯和高压锅,要不这饭永远做不熟。”

从唐古拉山口进去,他们开始了11天的生死旅途。

下雨下雹子下雪,牦牛不走,打着也不走。“走在山坡上,感觉像在月球上,一点声都没有,地都是平的。脚一踩,就陷进去,土都风化了。山坡底下就是冰川。”绝对是没路,4月,正好是冰还没有化,雨季没到,当时中科院可可西里考察队也在山口,结果考察队没上去,他们的吉普车缠上履带都陷进去,只好放弃。只有向导因为曾经放牧的缘故知道路径,全凭自己走,路过的河水都没有桥,只能趟过去。

到了格拉丹东雪山,走到水晶矿,李小可面对纯净世界,四望无人,只有天地和自己,还有相机。他拍完照回到坡上,艰难地爬行。“走几步就想歇歇,只能规定自己必须100步,绝对不能歇。”

快到长江源头的时候,暴风雪来了。清晨起来一看,牦牛都跑光了,还剩栓牢的两匹马。牦牛橛子都飞了。他们骑着马,死命寻找,终于在几公里外的山窝里找到了牦牛。路上是一望无际的冰雪和山,没有人。在长江源头,插着几十米高的经幡,他们不敢大声说话,怕雪崩雪塌。雪地上有熊的脚印。

这是一场探险。回来的路上,李小可病了,感冒发烧,咳嗽的时候咳出血来。他尽量趴在地上,闻着土,尽量多吸一点地上的空气。他清楚记得,当时在一个帐篷里休息,阳光打进来,主人进来,端详着他,大概在想这个人能不能活下来。当时没有药。李小可并不害怕,他很兴奋。“这种冒险带来一种体验。人生也是一种挑战,你能战胜,你能到这儿!这不是一般人能到的。你看到的是你以前完全看不到的。人和动物站在同一个地平线上,你要活下来,就得抗住这种严寒和高山反应等种种困难。”

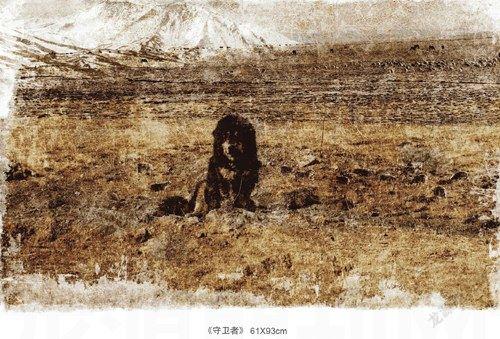

除了艰难,李小可还触碰到了藏地生命的寂寞。后来他常常回忆起回阿里路上的一个场景:“当时下着雨,雾蒙蒙的,牧民带着两只牧羊犬跟着我们,头上是盘旋的乌鸦,特别大只的乌鸦,我们那狗,大概也是非常寂寞,乌鸦盘旋着低飞到几乎都碰着它了,乌鸦不飞,狗不动。在那个荒原,生命都既有一种害怕,也需要另一个生命跟它交流。”当时100多卷胶片都已拍完,弹尽粮绝,但这个空渺的画面始终印刻在他的脑海中。

回来了。到沱沱河,在一个四川中年妇女开的小饭馆,他们点了饺子和虎皮辣椒,猛吃一通后,剩下的辣椒放在大衣口袋里,走一会路再拿出来吃一吃。人黑得自己都认不出镜子里的自己。在西宁待了几天,李小可回了北京。妻子在火车站接他,完全没有认出他来。这是一次脱胎换骨、萦绕一生的藏地经历与经验:

“这是人生最难忘的体验。我看到了,我挑战了。这是拼命,也是一种贪婪。妄想来一次把能采集到的东西都做了。那会儿真没想到死,其实是生死一线。我对藏区自然而然有了莫名的領悟。除了看到大自然,也带着精神上的领会。这种精神跟宗教、跟神圣、跟遥远、跟神秘都有关,它是那种博大,无限的大。我从此有了在荒原上寻求、追溯一种什么东西的感觉,越去就越要去。”

人间

李小可几乎每年都要去一次藏区,青海的黄河源头、长江源头、柴达木、西藏的阿里、珠峰、那曲、甘南的玛曲、碌曲、夏河……他几乎踏遍了藏区,格桑花开了又落,转眼李小可已经67岁,他看上去头发没有白,藏地经历也让他面色红润,看不见什么皱纹,背微微驼了些,眼神很明亮。他的妻子在一旁开玩笑说,在家中她根本排不上位置,李小可经常说起的是他的狗,而说得最多的,是藏地和藏人。

20多年的往来中,李小可在藏地交下了许多朋友,从普通司机到西藏文联主席韩书力,从无名小喇嘛到贡唐仓活佛。一幕幕的藏地场景慢慢在李小可脑中定格为一幅幅图像:他拍过上万张照片,他画过很多水墨、油画,《神女峰的经幡》、《山魂》、《山花》、《兄弟情》、《生之恋》……无数的作品记录着他在藏地萦绕的画魂。李小可最新的创作是将照片制成丝网版画作品,一层层厚重的油彩裹着他对藏地几十年的人间记忆。

大昭寺里被抚摸、朝拜无数次的铁链在他眼前闪过。那是1993年他第一次去拉萨,布达拉宫下都是老房子,跟胡同似的。大昭寺里都是朝拜的藏人,甘孜磕长头的人排成一线。他看到神圣的虔诚,大人小孩都是同一种目光。他还记得拉卜楞寺一位老喇嘛。盛大的佛事活动从早晨持续到下午三四点钟,围观的人散掉,70多岁的老僧走出来,蹒跚走到墙把角,摘了帽子,开始在墙角祈祷。“刚才的是更盛大的活动,已经解散了,他自己停住又很认真做这件他一生不知做了多少次的祈祷。他坚持,没因为其他任何原因而放弃。在这样一个物化的社会,在西藏我看到从宗教里得到的启迪和洗礼。这是西藏对我们这些外来人的感染。”

这种精神融化了人的行为和审美。李小可想起那无数的经幡。“经幡是插在最艰险、最难的山的最高点,是人们的信仰,也是生命和精神的张扬。这是种像行为艺术一样的举动。在藏族的宗教信仰面前,行为艺术的名号很苍白。它是无声的,只是表示它自己的信念,而不是为了别的什么。经幡插在荒野里,人们一旦看到,就会有无形的感动。大风雪吹倒了,过几天再去,还有无数。这是荒原与生命的力量。”

无数的人活在这里,在恶劣的环境、纯净的信仰和柴米油盐中生活着。李小可的一个朋友,是甘南人大书记贡布扎西,他也是摄影家,诗人。贡布扎西的儿子过去特别爱喝酒闹事,李小可认真地劝说过他,他 “像自己家人一样听话。” 现在,那年轻人画唐卡了。贡布扎西有两个侄子,一个帮李小可当助手,“60岁以后,得有人帮我背包了”。而另一个侄子,到喇嘛寺出家了,为了赚一点钱寄回来给哥哥上学。“我去见过他,有一种感动。这是宿命,他为了哥哥,可能一生就耗在这里了。出家对宗教来说是很荣耀的事儿,但对人间来说,是有很多牵连的。这就是手足情,天然的本原的维系。这在现代社会比较淡了。”有一年6月会节日,他去看贡布扎西的一位亲戚,是个老喇嘛,得了癌症,快去了。老人送别时从门中的回眸,让李小可按下了快门,也按下了一份人间烟火情义的永久印记。

“藏区不停地带给你莫名的向往。自然界的大,生命感,生与死。无限的极端的黑暗和过去之后的光明与希望。人们总有一种追寻感。困难时藏区是你心里的一盏明灯。不用去祈求,就存在你自己心里,你可以靠着它自己来寻求解脱。”

兔年春节刚过,正月初十李小可就赶到了西藏。他主持的西藏画家群展,继2004年成功在京沪香港等地举办后,今年又进入了筹备期。“今年到藏区主要是为展览,采访13个西藏画家。”每次来西藏,都有牵挂,也不可避免有一些惘然。“萨迦寺的跳神活动最精彩,那里还有一个画壁画的僧人老朋友,我去了一趟,想再拜访,结果到那里才知道,他已经过世了。”

作者 丛二