心灵的巧遇

作者

作者

“心灵感应”这个词汇用在我们所讲述的这个小故事里也许的确很恰当。记者在采访西藏著名画家余友心时听到他的这样一段经历:“我曾经在康区的那个小村子住过三天,那里家家都有画唐卡的,我见过他们的唐卡。本来我们是在1990年编辑《西藏艺术——绘画卷》时想拍一些格萨尔唐卡的资料,我们听村里人说附近有一座小寺庙,里面有格萨尔壁画。那天,我们骑马走了一天也没找到那个寺庙。闹鬼啦?!后来,我们都走到冰山上去了。当时陪着我的藏族青年都急了,说,不行了,不能再走了,再走就回不去了。结果呢?就退了回来,一路上闷闷不乐,然后走到乡里把马还给人家。睡了一觉,第二天上了汽车,就打瞌睡,这一个瞌睡就打了400多公里。然后,突然这车一颠簸,把我弄醒了,睁眼一看前面有一座庙,我喊:‘停车!’然后谁也没理,背上照相机就奔向那个寺庙。走到那个门口,我不敢推门,”余友心下意识地摸着胸口说,“我当时心怦怦直跳,自己对自己说:格萨尔就在这里,就在这里!然后一推门,往左边一看,有一个念青塔拉山神。再往右边一看,一个60多米长的回廊画着巨幅格萨尔壁画。很有冲击力。就在那么荒僻的地方,有这样规模、这样高级的壁画,简直难以想象!”

“真神了。”记者不禁跟着赞叹。

余友心接着说:“我问这壁画是谁画的?有人说:‘哎呀!这壁画早了。’寺庙里的人说:‘前几年有我们当地的一个画家给修补了一下’。我追问:‘这人能找到吗?’他们告诉我:‘能找到。’结果我们就顺藤摸瓜地找到了一位画唐卡的康巴汉子。实际上这壁画是他爷爷画的。他本人也是画唐卡的,这人的名字我现在还记得,叫‘给嘎’!”

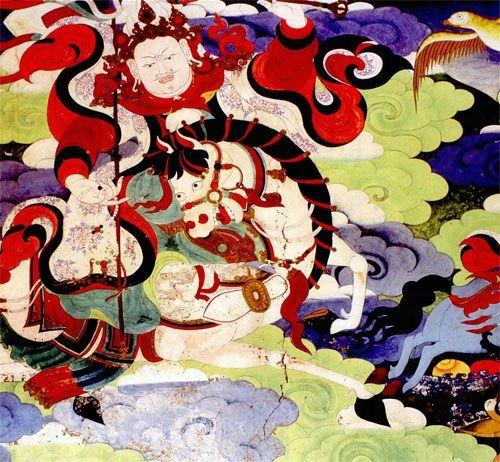

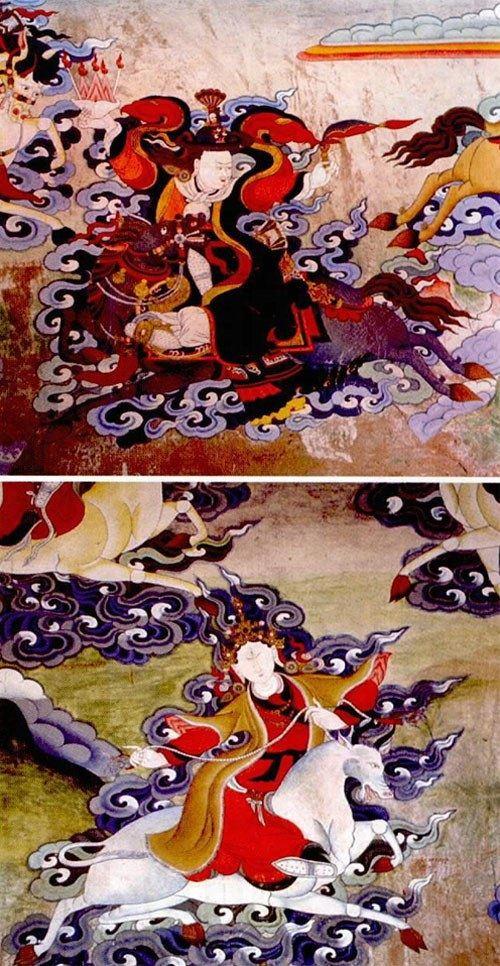

余友心继续介绍说:“这幅壁画的主题是格萨尔骑在马上出征的场面,他的两位妃子珠牡和尼琼端着酒壶为他敬酒,祝福他旗开得胜,两边是他的30员大将威风凛凛的样子。整个画面感觉虎虎生風,异常生动。”

记者问:“这幅壁画最大的艺术特色是什么?”

余友心说:“就我见到的壁画来说,这是最典型的创作,它把康巴人的味道全画进去了。这个寺庙在昌都地区以东金沙江畔,是一座很小的寺院,遥望对面就是德格,格萨尔的老家就在那里,而且是康巴人最崇拜的英雄。画面中的人物完全是以康巴人的自我塑造来处理格萨尔和他的30员大将,无论是画法、形象还是构图等,全都是创造,没有一个现成的模式,这种艺术表现的冲动必须有足够的艺术经验还要有足够的激情才能够激发出来,它靠的是一种艺术热情。它和夏鲁寺壁画一样具有艺术风格的唯一性。还有艺术表现的高度,你在其他的地方是看不到的。如果说你是一个画家,想要去追求一种典范的话,你一下子就会被它吸引住。这里很多画面在宗教绘画里是不可能看到的。”

讲完以上这些,余友心仍然止不住感叹:“在一个山沟沟里,完全是与世隔绝的那么一个状态,会有那么高水平的艺术创造!有机会的话我还想再去那里看看。”

此后,在余友心主编的《西藏艺术——绘画卷》中也采用了这幅壁画的局部。

拜托余友心老师在堆放成山的资料中找到了当年在那个寺庙里拍摄的照片。之后,记者又拿着这些照片去请教了西藏大学著名的美术家丹巴绕旦老师,他说:“壁画的创作年代大约在100多年前,属于新勉塘画派,人物造型风格很有地域特色,绘画水平的确非常高。”

作者 尹文涛