西藏当代艺术展

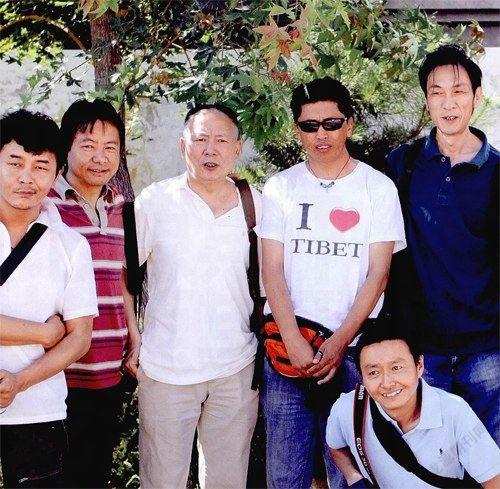

作者

作者

“烈日西藏”,西藏当代青年艺术家集体前台出镜

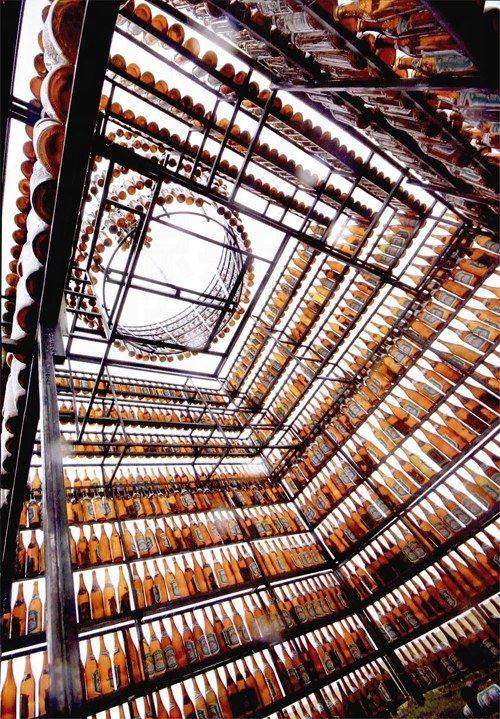

亚次丹+次格 酒塔

展厅正中摆放着一座8米高的藏式佛塔装置作品,它是由2200多个拉萨啤酒瓶摆放成的。在酒瓶塔下面环绕着一排没有打开的观众可以喝的拉萨啤酒,口渴的人较多,一两个小时内30箱拉萨啤酒差不多就被拿光了。展览的要求是喝完酒以后把瓶子放回原处,这既是开幕式酒会,本身又成为一个大家共同参与的行为艺术。

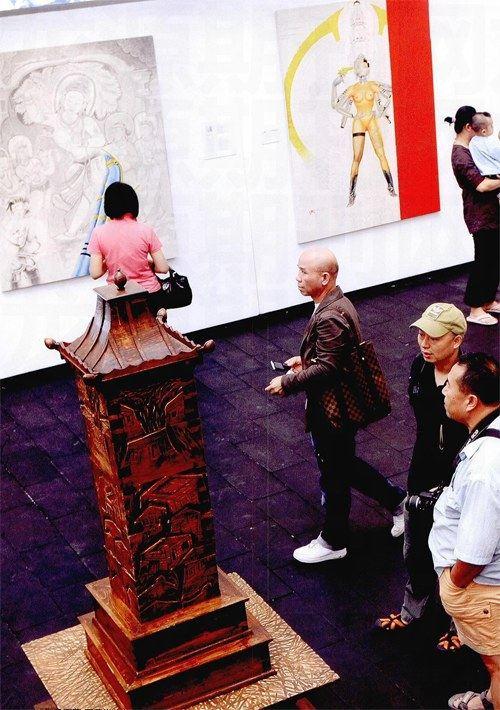

2010年9月10日,阳光明丽,北京通州区中国最大的村级美术馆——宋庄美术馆。简洁大气的现代建筑里,正举行“烈日西藏——西藏当代艺术展”的开幕典礼,仪式简洁而隆重。展厅里流动着许多身穿藏装的西藏艺术家,大家面容兴奋,按捺不住激动的神情。一进门的展厅正中摆放着一座8米高的藏式佛塔装置作品,它是由2200多个拉萨啤酒瓶摆放成的。在酒瓶塔下面环绕着一排没有打开的观众可以喝的拉萨啤酒,口渴的人较多,一两个小时内30箱拉萨啤酒差不多就被拿光了。展览的要求是喝完酒以后把瓶子放回原处,这既是开幕式酒会,本身又成为一个大家共同参与的行为艺术。观众和艺术家们相互热烈地寒暄着,整个大厅里洋溢着祥和喜庆的氛围,有点像过藏历新年。

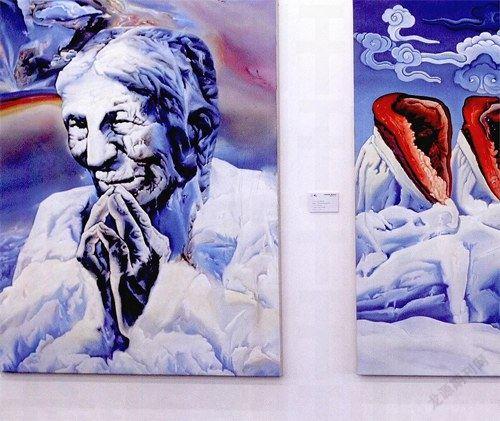

可以说,北京的观众是第一次这样大规模地接触到西藏的当代艺术。这个展览作为第六届宋庄艺术节“跨界”的西藏单元展,由著名艺术评论家栗宪庭先生主持。为筹划此次大展,栗宪庭先生准备了很长时间,亲自前去西藏拉萨考察,严格地评选作品。展览共有50位各族艺术家参加,作品包括架上绘画、摄影、录像、装置、图片、电影以及行为艺术等,参展艺术家平均每人有5件作品,西藏大学的嘎德的作品最多,有10幅画和4件大型装置作品。

“烈日西藏”,在西藏的现代美术史上无疑是一件大事,相比较我们熟悉的西藏传统绘画,这个展览的作品所探讨的主题更为广泛,它涉及到历史、自然、人文、宗教、情感、个体身份、环境保护、艺术本体等等,它展示了西藏当代艺术的命脉及传承上,有一种文化混血的意象,即西藏的本土文化语境占主导线索,而内地人已经较熟悉的当代艺术语法,以及国际化的语言、观念模式,也起着重要的文化合成作用。在这里,艺术家尝试真诚地重新定义西藏文化和现实语境。

嘎德也是这次大展的西藏境内的发起人和组织者,他说,2009年他们在拉萨组织艺术家研讨会,11月预展,作品的数量和质量都出乎预料。栗老师的展览动机是考察西藏整体艺术生态。

西藏当代艺术呈现出鲜活力量和不同于内地当代艺术的思考角度,内地当代艺术家更多的是关注艺术家个人内心的体验,非常个人化,私密化。西藏当代艺术视野更多考虑西藏文化,考虑新时代全球化的冲击和影响,传统文化和流行文化之间的矛盾,以及西藏传统文化在新的市场经济和流行文化冲击下带给每个个体的深切体验等等。这种大的层面上的冲击在今天可能显得更加强烈。

西藏当代艺术群体是有文化责任感的,不纯粹是艺术家的自娱自乐。在布展的过程中栗宪庭的工作人员说:“栗老师很久没有这么高兴了。”上上美术馆馆长王中文感慨地说:“栗老师的眼光永远是独到的!”

西藏艺术界的“八五新潮”现象——从甜茶馆画派开始,走出他者的视野,走向当代生活和自己的内心

以前,西藏现代美术可以说是一个被“他者”叙述的美术史。即使有藏族艺术家的参与也是在以“他者”的思维扮演着别人的角色。从50年代农奴翻身解放到陈丹青式的乡土寻根至如今的香格里拉式表述,除个别作品真实地表达生活之外,基本上是一种“他者”的视角和“他者”意念中的西藏。

上个世纪80年代末,拉萨曾出现过一个甜茶馆画派。作为艺术现象,甜茶馆画派曾存在过大约3年时间。几位藏族艺术家参与其中。甜茶馆画派应该說受了内地八五艺术新潮的影响,有了西藏当代艺术萌芽的思想,主要进行抽象艺术和后印象派艺术的探索。除了阿由布,画一些装饰风格绘画外,大部分成员画油画。当时只在一个叫百乐的甜茶馆举办过两次画展。因为艺术理念还不成熟,大家各自的探索和追求方式还找不到一个共同认可的点,这个艺术群体就自然地解散了。但是其中一些成员的探索实践,还是为后来西藏当代艺术的发展埋下了伏笔。

2003年,西藏根敦群培艺术品有限公司挂牌成立,实际上就是一个画廊性质的实体,后更名为根敦群培艺术空间,现在是西藏当代艺术的主体力量。

紧随根敦群培画廊之后的是以西藏大学1999届毕业生为主体的匈奴达美艺术群体,它的发起人是丹增晋美,组织人是扎西罗布,成员共有8人。2004年底在西藏大学首展,2005年雪顿节在罗布林卡举办露天画展。后由于大家的艺术观念不合,到2010年已经名存实亡。

后来,在八廓街南街27号还出现了一个西藏当代艺术工作室,由清华美院毕业的王荣松找陈丹青为工作室提名。这个工作室由黄家林发起,工作室有裴庄欣、王荣松等人的作品。如今,以“烈日西藏”为契机,黄家林也加入了根敦群培艺术空间。

美隆艺术库也是在工作室成立热潮中于2007年出现的。地点就在西藏当代艺术工作室对面,是由边巴、黄扎吉发起。后来也是由于艺术见解的分歧解体,黄扎吉2010年加入了根敦群培艺术空间。

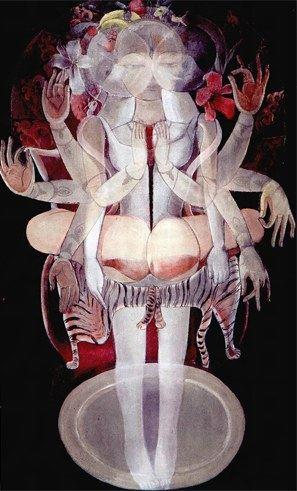

西藏的当代艺术其实在很大程度上也可以说是脱胎于西藏画派。西藏画派是打破西藏传统的神本主义和上个世纪50至70年代意识形态的新造神运动之后最具现代观念的艺术样式。如今根敦群培艺术空间的主要成员,有相当一部分都是从西藏画派脱离出来的。比如根敦群培艺术空间实际上的领军人物嘎德就曾经是韩书力的弟子。嘎德说:“我是韩老师的人室弟子,我认为西藏布画的成就在于把西藏的传统文化融入到现代的绘画语境中。形式上包括将唐卡与内地的工笔重彩技法的结合。布画提供了一种技术支持,这一点很重要,这是韩老师最大的功绩。画布面重彩对于我个人的艺术发展与成长,影响也是极其深远的。”

但是在如今这个开放和被冲击的时代,一种风格的艺术肯定难以实现所有艺术家的梦想。有人说,西藏画派从一开始就是个人风格很强的绘画样式。如果将西藏所有布画画家作品作一个集体展示,就像一个画家在不同时期画同一种风格的画。虽然布画家们也在尝试运用新材料、新技法等五花八门的手段来拉开彼此的距离,但这就像一棵树上长出来的另外一些枝杈,本质没变。也有人说西藏画派的另一个问题是对当代生活及个人生存状态的漠视,沉迷于营造异域情调和神秘气氛之中,表现所谓的香格里拉梦境。

当代艺术应该是多元化的,而不是线性的发展。这种反叛、创新和探索精神,使一些艺术家逐渐远离了西藏画派的理念,呈现出更前卫的艺术面貌。嘎德说:“自己后期就不太喜欢布画或者说西藏画派的审美取向所营造的那种神秘感,它强化了人们的视觉经验,很美。但我觉得当代艺术家的责任不仅仅是创作美丽的作品,可能更多的还要体验自己的生活,呈现一个真实的当代西藏。我当时也很困惑,很想画自己的爱情和我的朋友们的生活,但布画里面没有。当代艺术有一种方式能把你真实的生活体现出来,这是让我着迷的地方。而且当代艺术不再限定媒介,可以根据作品的可能性寻找各种材质,这也让我觉得非常有意思。”次旺扎西也阐释了一个相同的理念:“如果忽略当代生活,就不可能创作出当代艺术。”

根敦群培艺术空间——在当代语境下,西藏艺术家在对本土文化的反思中寻求基础平台的必然结果

一个新的艺术群体的创建最初是由于当时西藏艺术交流环境的尴尬而被逼出来的。首先是长期以来西藏没有正规画廊,画展也很少,基本上处于和外界隔绝的一种状态,没有一个像样的交流平台,同时也没有真正的商业渠道。当时艺术家卖画只能通过一些工艺品商店,那些店号称是画廊,但是什么都卖,包括首饰、衣服、尼泊尔工艺品夹杂着,和画一起卖。有时店主还会要求艺术家画一些游客喜欢的东西,那些有个性的作品会被排斥。整体上说,画卖得很没有尊严。

另一方面,当时西藏已经拥有了完备的现代艺术教育机构,西藏大学艺术学院和内地艺术院校及综合性院校艺术专业培养出的人才在西藏已经成长起来,一些人意识到必须要有一个展示平台。那时已经听说了北京宋庄艺术区及艺术家聚集的形式,也想效仿。开始想的很大,但逐渐落实下来,才知道很难。后来在八廓街里找了一个要转让的四川饭馆作为第一个落脚地,当时叫画廊。也可以说当时卖画还是主要动机。卖画可以改善艺术家的生存状况,同时也特别有利于促进艺术家个人的发展。画廊的名字,最后由嘎德定为“根敦群培”。

根敦群培是20世纪西藏历史上的著名人物,他是学术大师、艺术大师和启蒙思想家,是西藏人文主义先驱和朴素的唯物主义者。他代表着一种进步、创新和叛逆的精神。2002年,充满热血的艺术家们把前期准备工作完成,正式注册公司是在2003年。而那一年正好是根敦群培诞辰100周年,画廊创建人之一宗德说:“我们并没有专门找那个时间,是恰好碰上的。”这个群体最早由嘎德、汪仕民、次仁念扎、宗德、边巴、蒋勇、张苹、次仁郎杰、德珍、次旺扎西、丹增晋美等人参与。他们采用集资的方法,加入空间时均要交一笔股东费,卖画后10%的提成,作为画廊维持运作的支出,日常参与管理者予以减免。

随着时间的推移,渐渐地,这个群体得到了外界的关注。2004年《纽约时报》为他们作了一个文化版的整版介绍,其影响非常重大。随着和外部艺术家、策展人、艺术评论家的交流,这个群体慢慢形成了自己的指导方针,从简单的卖画阶段努力向学术高度迈进。

根敦群培艺术群体越来越引人注目,对于西藏其他的年轻艺术家,也起到了表率的作用,并不断吸引更多的成员加入进来。2004年昂桑加入;2005年,诺次、卫东、阿努、边琼、格次等人加入;到2009年,又有大格桑、丹达、索玛尼、旦曲、格罗、次多加入。2009年,由于人员增多,场地太小,画廊搬到了拉萨仙足岛东区,正式更名为根敦群培艺术空间。这里没有了商业的喧嚣和浮躁,多了一份宁静和淡定,呈现出了更多艺术追求和探索的气息。2010年,又有西热坚参、黄家林、黄扎吉,袁建军、次格加入“空间”,到目前为止,这个群体共有成员32人,并且还有不断扩大的趋势。

艺术空间现在租用的是一座二层小楼。建筑面积300多平米,共有6个小展厅和1个大厅,附带一个小型阅览室。根敦群培艺术空间作为交流、展示、研究的平台正在向学术方向发展。空间的小型阅览室里,藏书已达到两三千册,以国内外当代艺术期刊为主。

现在,“空间”的艺术活动除了不定期举办个展和联展外,还有艺术讲座和小型论坛。展览由成员向管委会提出申请,批准后可得到最多1000元的办展经费,其他费用由艺术家自理。艺术空间管委会每年由成员投票选出,2010年选出的7人管委会中,嘎德负责全面工作,念扎精通英语负责外联,强桑负责财务,阿努是出纳,宗德、索玛尼负责日常管理和维护,索玛尼还身兼摄影工作,张苹搞网络宣传工作。用艺术家邱志杰的话说,这个团体很像合作社。嘎德则有些无奈:“现在也是苦累于此。本来我每年都想退出,留点自己的时间,多画点画,但很多事最后还是压到我这儿。我们很希望有职业经理人团队来管理和运营,让艺术家解脱出来专心创作,但现在资金达不到请人的程度,所以也只能勉为其难了。”

在艺术方向上,这个群体的成员基本不再继续以他者的眼光表现牧民、宗教和传统的文化,他们对传统文化已经不再是单纯的崇拜和敬畏,而更多的是抱有一种审视的态度。此外,他们注重表现当代西藏大的环境对个人经历的影响。有人说,在当代语境下,西藏艺术家在对本土文化的反思中,寻求当代艺术的基础平台,产生根敦群培艺术空间是必然的结果。是现实的力量促成传统符号和文人画进一步发展为当代文化,形成了官方和民间的双重格局。这里的艺术家基本上做到了对当代文化的阐释和真城面对,并实现了多元化的价值观的呈现。

在一片赞扬声中,“空间”的发展其实也面临很多问题。有外界针对“空间”的评论说:一些艺术家对自身的艺术发展缺乏前瞻性,也缺乏与外界广泛的接触与交流,满足于小圈子的比拼。再有,大部分艺术家还不够成熟,处在探索阶段,发展前景存在着未知性。

“空间”自己的人也认为,成员艺术水准存在较大悬殊。这里有国际级的艺术家,也有刚起步的当代艺术家。但不管怎样,“空间”营造的氛围和上升的势头。使它不仅成为一个交流的平台,也是一个教育的平台,带动和促进比较前卫的艺术家整体,共同前进和拓展。

对于现有的成就及所处的环境,嘎德冷静地说:“从严格意义上当代艺术要有很多外部条件,比如完备的理论体系,需要评论家、策展人、完善的理论建构、媒介的梳理和研讨,需要定期的学术展览、本地稳定的收藏群体和欣赏群体,这些条件现在都不具备。它的意义在于它开始有这个萌芽和文化觉醒。但我们也欣喜地看到中国当代艺术研究院的成立,及北京798、宋庄的良性发展,这也有力地证明当代艺术包括新媒体艺术都是符合时代发展的先进文化之一,已经充分得到了政府及相关部门的重视。”

作者 魏尚可 尹文涛