跨地理空间的艺术交融

作者

作者元朝的帝师之家

藏传佛教进入「后弘期」之始,吐蕃王朝不复一统,处于许多大小不一的世俗政治势力割据而治的局面。刚刚复兴的西藏佛教,也难以齐心协力,因而出现了各种不同的派别。萨迦巴就产生于这样的历史背景之下。

萨迦巴创立于阿底峡入藏后噶当派的兴盛时期。1073 年,作为一位掌握了新、旧密咒等教法的吐蕃时期贵族昆氏家族的后裔,昆·贡却杰布在今萨迦县城对面的奔波日山上修建了一座寺庙传教。因该寺所在地呈灰白色,故得名萨迦(藏语意为「白土」)。这座现已被毁所剩无几的旧寺,是为萨迦的北寺,成为萨迦巴创立的标志。贡却杰布本人也被奉为萨迦巴的创始者。而萨迦南寺,是八思巴委托萨迦本钦释迦桑布于 1268 年开始兴建的。其后,萨迦的教主由昆氏家族人世代相传。

贡却杰布之子贡噶宁布,20 岁时便担任了萨迦寺的住持,他佛学渊深,博闻多才,使萨迦巴教派体系得到确立与发展,被称为「萨钦」(意为「萨迦巴大师」),并尊为「萨迦五祖」的初祖;贡噶宁布生有四子,次子索南孜摩继主萨迦寺,成为萨迦二祖;不久,索南孜摩便将法位让给弟弟札巴坚赞,札巴坚赞成为萨迦三祖;贡噶宁布的第四子贝钦沃布没有出家,生有二子,长子萨班·贡噶坚赞广学佛教经论,通晓五明,因而得到「班智达」(大学问者)的称号,成为萨迦四祖;萨班·贡噶坚赞之侄、桑擦·索南坚赞之长子八思巴(本名罗追坚赞),是为萨迦的五祖。萨迦五祖中,前三祖因没有正式出家受比丘戒,身着俗衣以居士身份自居,被称为「白衣三祖」;后二祖因正式出家为僧,受过比丘戒,身着红色袈裟,被称为「红衣二祖」。

公元 1244 年,萨迦第四祖萨班·贡噶坚赞作为西藏地方的宗教领袖,应蒙古皇子阔瑞的「邀请」远赴凉州(今甘肃武威)参加会谈。说是邀请,实是相逼,否则蒙古军将大军压境。在萨迦众人的惴惴不安及其他宗派首领无一人响应的情况下,萨迦班智达带着赴死的决心以及两位年幼的侄子——10 岁的八思巴和 6 岁的恰那多吉出发了。苦行两年后,他们终于于 1246 年夏季抵达了阔瑞皇子的驻地凉州。次年正月,精通大小五明文化包括医方明在内的萨迦班智达,不仅医好了刚返回凉州的皇子的病痛,还用自己的佛法及文化造诣,收复了这位蒙古皇子的杀戮之心。不久,萨迦班智达就和这位皇子商定了西藏归顺元朝的具体事宜,也从此结束了西藏已持续了三四百年的分裂割据局面。这位知识上精深渊博、政治上贤明豁达的萨迦前贤,今天的人似乎更津津乐道于他的名着《萨迦格言》。但不幸的是,公元 1251 年,劳苦功高的萨迦班智达,圆寂于凉州。两位随行他的幼侄,很快便成长了起来,承接了他的衣钵。

八思巴的弟弟恰那多吉以六岁的年龄前往内地,十八年后衣锦还乡时,也身为元朝附马,受封白兰王。八思巴则传承了萨班的学识,并在忽必烈继任蒙古汗位前被召请,当上了元朝的国师,受命掌管全国佛教和西藏地区事务。

元朝中央政权从这一时期开始对西藏地方实行了一整套的施政方略:设立宣政院、常派军队驻扎西藏、在西藏大规模清查户口、设立十三万户、建立西藏通往内地的二十七个驿站等等,这些举措不仅加强了中央政权对西藏地方的统辖,也密切了元朝中央政府同西藏地方的经济、文化联系。

八思巴无论在政治、宗教还是文化方面,都为西藏地方政权乃至元朝中央政府的稳固,做出了极大贡献。他创制了藏文为基础,方便藏、蒙两族共同使用的「蒙古新字」。使元朝实现了「书同文」,为巩固政权奠定了良好的基础。

深得忽必烈器重的八思巴,也自此成为了元朝皇帝的「帝师」。据说作为帝师,忽必烈给予上师的最好回报是——从此不再将南宋抗元的汉人驱赶到河中淹死。行善止杀、劝施仁政自然是佛法的「分内事」,然而也不难从中看出八思巴在忽必烈及元朝中央政权中的地位。元朝皇帝与八思巴的这层关系,也使得萨迦巴在西藏迅速发展起来,并达到鼎盛。

此后,连续 10 多位萨迦法王皆任元朝帝师,由此形成了元史上的「帝师制度」,使百余年间,「帝师之命与诏敕(皇帝指令)并行于西土」。

帝国版图上的艺术「往来」

萨迦在 13 世纪开始受到元朝中央的青睐后,西藏从此被正式纳入了元朝的版图。此后,萨迦得到了元朝中央在政治和经济上的有力扶持,得以在西藏迅速崛起,成为藏传佛教重要宗派之一。

此外,萨迦的高僧大德们,还受到元朝中央的直接册封,令他们在西藏第一次建立了「政教合一」的地方政权萨迦政权,萨迦巴的势力也因此而遍及整个藏区。

蒙古人建立的大元帝国,曾令马可·波罗心驰神往。这个号称有着三千万平方公里,横跨了欧亚大陆的辽阔帝国,与萨迦政权所建立起的中央与地方的特殊关系,迅速加深了中原内地与西藏的文化交流,藏传佛教的文化艺术,均通过萨迦巴的影响力,很快就遍及元帝国版图的内外。

萨迦的鼎盛时期,中央直接赐予萨迦大量的稀世珍宝如诰封、历代皇帝颁布的圣旨、元帝师国师玉印、法器、供器、兵器、服饰、瓷器、元代纸币等,作为具有历史和艺术价值的文物,至今仍留存在萨迦寺内。其中曾经的「瓷器墙」中收藏着大量元、明、清历代皇帝赐给萨迦寺的珍贵瓷器礼品,甚至包含少量的宋瓷,「高足五彩鸳鸯碗」更是整个中国都罕见的瓷器精品。

中央的这种赐予,同时对中原与萨迦或者说西藏之间的文化交融,产生了潜移默化的推动作用。

萨迦教派的盛气,正如带着慷慨而利于西藏众生决心的萨班叔侄那样,表现出了雍容华美、大气不凡的皇家气质,比如被称为「萨迦样式」的奢华描金唐卡,就曾广受萨迦僧人的青睐,自此成为唐卡绘画的一种时尚。

与此相对应而有迹可寻的是,萨迦寺里,甚至曾经迎来过两位来自东方的皇帝僧人,他们一位是南宋的少帝恭宗赵隰,一位是高丽国的忠宣王王璋。

因而,在萨迦寺的一些局部壁画中,我们不难看到花虫鸟兽、亭台楼阁、行云流水、山川林木,似乎显现的是宋元汉地山水画所追求的意境与诗意,特别在大经殿《佛本行故事》的壁画中,这种青绿山水表现得尤为明显。

另外有据可考的是,精于藏族工巧明理论,对建筑、雕塑、绘画、书艺造诣都颇深的八思巴,曾派出当时藏族着名学者蔡巴·噶德贡布 7 次进入中原,将汉地的刻板印刷术及造纸术带回西藏,把唐、宋以来汉地的绘画、雕刻中的佛造像艺术等传至藏地,同时把此时藏地流行的刻板绘画、佛造像传入内地。这对西藏和汉地的佛教艺术复兴发展及交流,均起到了莫大的推动作用。始建于公元 13 世纪初期的日喀则纳塘寺印经院,及第一部藏文版大藏经《甘珠尔》《丹珠尔》纳塘古版的雕印,便是在这一背景下出现的。那时为西藏及汉地佛教艺术交流带来巨大影响的艺术家,还有一位特殊的异国友人——尼泊尔人阿尼哥,这位出生于加德满都谷地的尼瓦尔天才,擅长雕塑、绘画以及金铜佛像的铸造。阿尼哥应邀进入西藏时年仅 18 岁,据说与他同时进入西藏参与萨迦寺和夏鲁寺建设的,还有 80 位尼泊尔的能工巧匠。夏鲁寺现存的 2000 多平方米的壁画,以「经部」曼陀罗为主,成为萨迦时期壁画的杰出代表,画风清新、质朴、明快、端庄,据说以藏族画师为主体,协以尼泊尔和汉地画师,在尼泊尔画风的基础上,展现出了一种全新的绘画风格,以至于有学者将其单列为「夏鲁风格」。

阿尼哥随八思巴进京觐见元朝世祖之后,深受赏识。忽必烈让其先后在元上都(开平)、大都(北京)和五台山等地修建佛教寺庙。现存北京城内妙应寺的白塔,便是由他奉忽必烈之命主持、设计及修建的。这座覆钵式佛塔,赢得了「金城玉塔」之名,至今还是北京知名的地标性建筑。

阿尼哥最后终老于北京,他的儿子阿僧哥也子承父业,在元大都铸造金铜佛像多达 400 余尊,更继承了他父亲「御用」工匠的首领地位——「元大司徒」。

如同这些例证,从萨迦初期开始,与西藏毗邻的尼泊尔佛教艺术开始加强对西藏佛教艺术领域的渗透。

尼泊尔与西藏,是喜马拉雅山一山之隔的近邻,吐蕃时期便已成为唐朝和吐蕃通往佛教圣地天竺的重要通道。佛教自李查维王朝(公元 2~12 世纪)时从印度开始传入尼泊尔,并受到推崇。公元 12 世纪时,东印度孟加拉地区的波罗王朝灭亡,超戒寺受到破坏,当地佛教大师们纷纷逃往尼泊尔,这才使得尼泊尔佛教事业在此后的几个世纪里达到鼎盛的状态。直到今天仍被世人称赞的尼泊尔尼瓦尔人,在建筑、雕塑、铸造和绘画上所体现的非凡才能,在后弘早期和西藏的佛教艺术一样受到波罗风格的直接影响,在后期又形成了带有尼泊尔地方色彩与民族风格的艺术特质。

波罗王朝的灭亡,使得尼泊尔和西藏成为适合佛教生存与发展的沃土。此时,印度其他地方的佛教艺术若要传入西藏卫地,也要经过尼泊尔地区和这种艺术风格的过滤。这是尼泊尔风格在萨迦早期的佛教艺术领域极具影响力的原因之一。

而这一时期,西藏形成的久悟岗巴画派,也深受尼泊尔艺术风格的影响,其创始人雅堆·久悟岗巴,在以萨迦为中心包括协格尔、昂仁等地,留存有许多萨迦班智达、阿底峡师徒、无量寿佛等体裁的唐卡。更相传萨迦寺原有的壁画,大部分便是在法王八思巴时期由雅堆·久悟岗巴大师亲手所绘的。

萨迦特色的艺术传承

1351 年,萨迦在西藏的执政地位被帕竹噶举的大司徒绛曲坚赞取代,萨迦势力日渐衰落。1368 年,明太祖朱元璋在南京登基,但元朝在西藏设置的十三万户旧制仍基本被保留,到了明永乐时期,他的儿子明成祖朱棣,仍对萨迦的宗教领袖以三大法王之——「大乘法王」而分封。另外两大法王,分别是噶玛噶举的大宝法王和格鲁派的大慈法王。

为了施政的需要,朱棣还特意遣使分别将西藏东、中、西部这三位威望最高的宗教领袖迎请至内地,所以我们才能无独有偶地看到,当时的大宝法王噶玛噶举黑帽系第五世嘎玛巴得银协巴、大乘法王萨迦巴的法台贡噶扎西、大慈法王宗喀巴大师(当时格鲁派正值创建时期)最资深可信赖的弟子释迦也失,分别于 1407 年、1413 年、1414 年几乎同一时期,到达了内地及明朝的都城南京。他们的内地之行,均为西藏留下了宝贵的佛教艺术遗产,如有明朝当朝工匠绘制,得银协巴带回的《如来大宝法王超度明太祖宝卷》,总计 49 幅,是那时汉藏艺术交流融合的结晶。据说现在广泛流传于藏东和川西的藏族艺术的一大画派——嘎玛嘎赤画派,最开始便是以这幅宝卷图为范本,在藏族传统艺术的基础上再吸纳汉式工笔的技法而形成的。不仅如此,永乐皇帝为推行其宗教统治政策,还专门在宫廷设立造像机构,大批铸造藏式佛像,赏赐给西藏的大寺及上层僧人。

根据明人刘若愚《酌中志》等史料载,从永乐四年(1406 年)到永乐十五年(1417 年)期间,西藏向明朝廷至少进献了七次佛像,而在永乐六年(1408 年)和永乐十六年(1418 年)间,西藏曾六次接受明朝廷赐赠的佛像。宣德时期,这一传统仍在延续。因此,这些佛像被称为「永宣宫廷造像」或「永宣造像」。永乐和宣德这两朝宫廷制作的汉藏风格佛像,比例匀称、形体分明、清秀宜人,造像面部宽平,躯体结构匀称,宽肩细腰,四肢粗壮,肌肉饱满,具有中原地区传统的审美情趣,在那一时期,成为藏汉两地佛造像中十分流行的艺术风格。

随着元朝的灭亡,萨迦地方政权虽被帕竹地方政权取代,但明清两代,萨迦的法台均被封为「大乘法王」,直至 1959 年以前,无论在宗教上,还是政治上,萨迦教派及萨迦寺,仍在西藏保持着特殊的地位。

萨迦在教法上一直重视并沿用「道果法」。「道果」教法有三个次第:「首应破非福,次则破我执,后破一切见,知此为智者」。第一个次第即「首应破非福」,即今生修福、修法者不可做恶业、坏事,专行善事,来世便可升入「三善趣」(人、阿修罗、天);第二次第为「后则破我执」,即升入「三善趣」者,并未脱离轮回之苦,应认识到人生无常,世间万象皆因缘凑合而非实有,要淡薄乃至消除任何欲念,解脱一切烦恼和痛苦;第三次第为「后破一切见,知此为智者」,即继续苦修苦炼,断除物质存在的「常见」和一切皆空的「断见」,真正领悟佛法,获得完全解脱。

萨迦以「时轮金刚法」和「金刚持法」为基本教义。并主张显密双修,两教并重。该教派寺庙的活佛通过「转世」的方法承袭,法王系统则采取娶妻生子来继承。在萨迦巴寺院中,除了能看到藏传佛教各教派和藏族人民共同信奉的释迦牟尼佛、五方佛、文殊菩萨、四臂观音、金刚手菩萨、绿度母等,还能看到独特的萨迦五祖祖师像。此外,毗瓦巴是萨迦巴特别尊奉的重要上师,喜金刚是萨迦巴专门崇奉的本尊神,玛哈噶拉、宝帐怙主和班丹拉姆(吉祥天母)是萨迦巴重要的护法神。

萨迦在传承中形成了三大法脉:萨迦法脉、哦巴法脉、茶巴法脉。

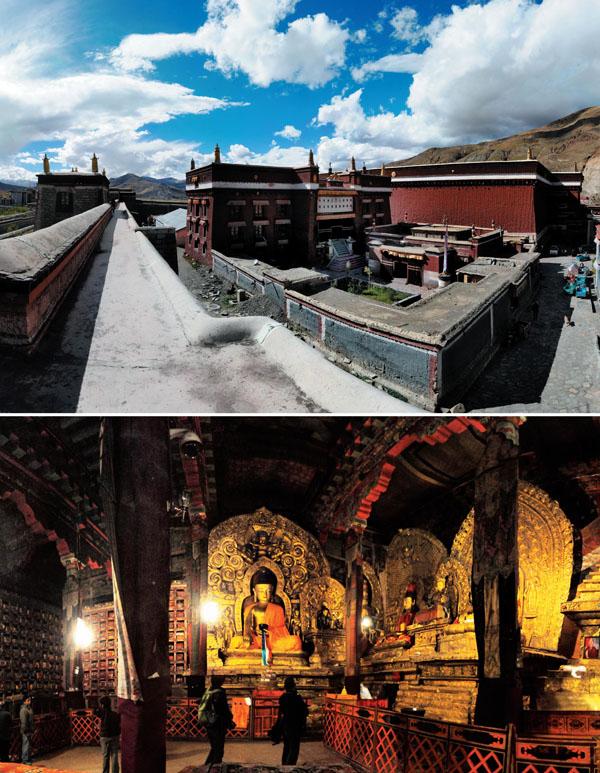

萨迦法脉的主寺在萨迦寺,除了独特的城堡式建筑,寺中所藏的大量经文、壁画和为数不少的稀世珍宝为世人称赞。据称两万八千多部经书大多由金汁、银汁、朱砂或墨汁精工书写而成,一小部分经书是由红珊瑚汁做底,用高僧大德的骨骸磨成墨汁或配以金汁写就。寺内除了供奉的不可移动的七尊大佛外,在寺内还供奉着数千尊金铜佛像,其中大部分年代久远,有的还有「大明永乐年施」款识。寺内的瓷器、唐卡及法器,尤为不可多见的国宝。

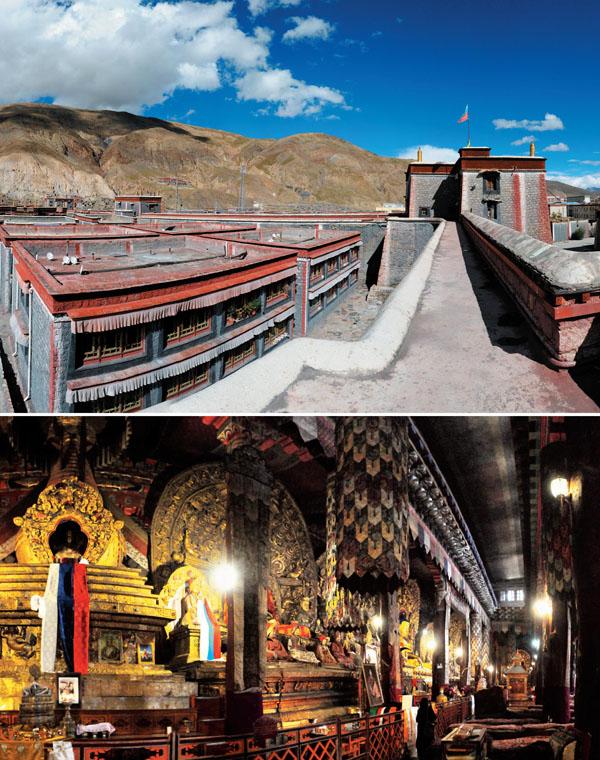

哦巴法脉的主寺为俄尔寺,是萨迦巴的戒台寺,即所有萨迦巴僧人受戒的道场,位于西藏日喀则市曲布雄乡。由萨迦密宗大师俄钦·贡噶桑波于公元 1429 年创建,是萨迦巴在后藏传播萨迦密宗教义的重要场所。俄尔寺建筑背靠群山,面向河谷,主要有大经堂和四大堪布的宫殿。该寺法台由四大堪布轮流执座,即禄顶、康萨、塔则、遍德。其中禄顶为世袭制,其他三者为转世制。现有大殿、佛学院及闭关中心等建筑。

茶巴法脉的主寺为那兰陀寺,坐落于拉萨市林周县遍玉谷,是公元 1435 年由贡钦·荣顿巴创建的,名称源自古印度盛极一时的佛教最高学府——那烂陀寺。此外,贡嘎曲德寺是萨迦巴在卫藏地区最为出名的寺庙之一,位于山南贡嘎县境内,由图敦·贡嘎南杰于公元 1464 年创建,是当时山南地区传播萨迦巴密法的重要场所,其壁画非常有名。

萨迦巴于公元 13 世纪传入康区,至元末,已在康区得到较大发展。但随着元末帕竹地方政权取代萨迦地方政权后,康区萨迦巴寺庙也受到较大冲击,仅德格地区因受到德格土司的保护而得到较好发展。

因而,萨迦巴在康区现存最主要寺庙是德格更庆寺。「更庆」,意为「大寺」,是德格土司的家庙,坐落于德格县城更庆镇。赫赫有名的德格印经院,便是于公元 1729 年(清雍正七年),由德格第 12 代土司登巴泽仁在更庆寺西侧修建的,现由更庆寺管理。

合金错银错铜金刚纹藏文款八思巴法王坐像

八思巴是萨迦五祖第五祖。此造像头部圆形,额头宽广、脸呈方形、眉宇明显、浓眉舒展,双目半闭,鼻梁隆直,小口微张,大耳垂悬,面容充满慈爱微笑,造型精美,莲座底沿背部阴刻有藏文正楷「顶礼八思巴·罗追坚赞」的铭文。(供图/西藏自治区文物局)

合金错银错铜錾刻花卉纹藏文款萨钦.扎巴坚赞祖师坐像

萨钦.扎巴坚赞,是萨迦五祖中的第三祖。据史料记载,他 13 岁就开始担任萨迦寺寺主,治理萨迦政教事务长达 57 年,是一位精通显密经论的大学者,也是一位通晓医学的着名高僧。(供图/西藏自治区文物局)

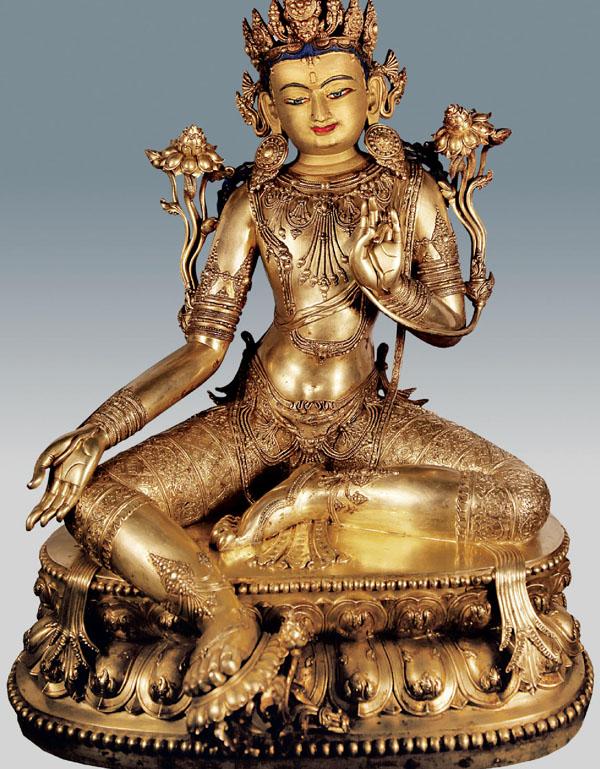

镀金合金释迦牟尼城市立像

此造像根据释迦牟尼佛在芒噶达城化缘的形象塑造。释迦牟尼佛蓝发高髻,双耳下垂,面部慈祥,弯眉细目,鼻梁隆起。眉间饰白毫,身着通肩式宽袖袈裟,右手当胸向上提衣袖,左手自然下垂施与愿印,长衣角呈波浪状并錾刻有花纹,赤足直立,造型古朴,大气,材质精良,通体施热镀金,工艺精湛,是一件 13~14 世纪尼泊尔风格的上乘佛像。

(供图/西藏自治区文物局)

明永乐款镀金铜錾刻纹静息观音坐像

此静息观音像通体镀金,头戴五叶宝冠,上有细穗珠纹链饰垂于额前,脸庞丰腴秀美,神态愉悦亲切。颈部比例呈现永乐年造像的典型特点,雍容庄严。座上有「大明永乐年施」款,是永乐时期由宫廷制作,赐予西藏的杰作。(供图/西藏自治区文物局)

明永乐款文殊菩萨唐卡

文殊菩萨是大乘佛教智慧的化身。此唐卡中的文殊菩萨顶结五髻,表示五种佛智具足;宝剑表示智慧锐利斩断烦恼;经书象征智慧品性和知识的传承。这幅唐卡为明永乐时宫廷制作后赐予西藏的宝物。(供图/西藏自治区文物局)

大明永乐款镀金铜大乘法王贡嘎扎西祖师坐像

贡嘎扎西大师在 60 岁的藏历龙年 4 月启程前往南京,永乐帝封其为「大乘法王」并授予金印。此造像头戴莲花形顶戴宝冠,眉宇修长,眼线细长,鼻梁隆直,口唇红润。整个体相镀金精美,金色明亮丰满,体相正面莲花座垫上有錾刻汉文「大明永乐年施」六字款。(供图/西藏自治区文物局)

合金錾刻花卉纹更嘎仁钦坐像

更嘎仁钦为萨迦巴高僧,此尊造像更嘎仁钦尊者头顶发辫分开梳理而下垂(见大图),额部宽广,眉毛弯曲而具有油润光泽,双目圆睁,鼻梁隆直精美,小口双唇红润,小耳造型优美,大腹具有圆形特点。此尊造像形象逼真,工艺上乘,表现了公元 16 世纪西藏本土造像的工艺水准。(供图/西藏自治区文物局)

作者 李初初