噶当派的万佛殿:甲玛擦擦探究

作者

作者

甲玛擦擦中的一部分,代表着十二三世纪「卫藏」地区擦擦制作工艺的最高水平,其艺术水准不亚于同时期的阿里擦擦。梳理其艺术风格,可以看出藏地擦擦在吸收外来造像元素后,开始逐渐摆脱早期单纯的模仿翻制,形成本土化和民族化的风格特征。

从拉萨出发,沿 318 国道快到墨竹工卡县城时,拉萨河由窄变宽,大片滩涂长着肥美的青草,相传松赞干布曾在此地策马扬鞭。穿过写着「松赞干布出生地」大门,是一片平坦丰腴的农田,笔直的公路穿过其中,远处一座「噶当觉顿式」塔在林荫与村落中若隐若现。这座巨大的佛塔,绝对是甲玛沟内视觉的焦点。

但很少有人关注佛塔内部及周边废墟出土的多种制作精良、体形硕大、内容多样、形制不一的陶质「擦擦」。

甲玛地方藏传佛教

甲玛地方虽小,如今常以甲玛沟来简称,但在吐蕃及藏传佛教后弘期中,占有独特的地位,这里更是藏传佛教后弘期噶当派的重地。

松赞干布迁都拉萨前后,甲玛地方一度是西藏高原政治活动的中心,见证了一个伟大王朝的兴起。随着吐蕃政权的瓦解,甲玛地方开始退隐于历史的洪流之中。在藏史的谱写中,它再次引起世人关注,已是十二世纪了,那是因为噶当派在甲玛地方的传播。

噶当派源于阿底峡大师,创立于其弟子仲敦巴,壮大于仲敦巴的弟子博多瓦、京俄瓦和普穷瓦及再传弟子。「噶当」的意义为「对如来教言,不舍一字,悉了解为教授之义。」它将如来的言教,既三藏教义,一切无遗都摄入在阿底峡尊者的三士道次弟教授之中,作为修习。除宁玛派外,噶当派是在藏传佛教后弘期中出现较早的一个教派。

噶当派强调修习次第,主张先学显宗后学密宗,并且强调密宗只能传授给经过考验的少数有「根器」的人,因此噶当派并不广传密宗。此外,噶当派还调和了显密二宗的教理与修习,主张显密二宗不应当相互攻讦,而应当互相补充。

在甲玛地方弘传噶当派的是杰贡叔侄两师,在《青史》中,他们被誉为「这是一对成双的地上大菩萨,为利他而来受生。」杰贡叔侄中的「叔」为杰贡巴大师,「侄」为卓衮·桑杰温大师,在宗喀巴大师所着的师承赞颂文中,也有礼赞他们的内容:「精修依胜乘,赞我杰贡师」, 「拥有功德藏,桑杰温敦师」。

杰贡巴大师于 1090 年诞生在甲玛嫩达若乃,他的族系源于婆罗门「杰·拉朗」种姓。十二岁时,父亲逝世,于是杰贡巴大师出家,法名勋努扎巴。成年后,师从噶当教授派上师内邬素巴和甲域瓦。由于在师从内邬素巴 9 年期间,除听上师说法外,其余时间都一心精勤闭关专修,获得大成就,所以普遍传称为杰贡巴(杰氏家族的大修行者之意)。此师修建甲玛仁钦岗寺,「这位大德他能将前辈诸师所传授一句不遗牢记心中,而复授给他的首要弟子桑杰温敦等无量的具缘人士」,聚集僧众约八百人。仁钦岗寺一直以传承内邬素巴的修法和密法为主。「具足这般功德的杰贡巴大师驻锡仁钦岗寺,直到八十二岁,他都是以菩提道次第法门来做饶益有情事业」,在 82 岁时示寂。

他的首要弟子、侄儿卓衮·桑杰温,出生于 1138 年,据传是「具缘车菩萨」转生而来的,又被认为是杰贡巴的上师甲域瓦的转世。其父亲名云达布谟达,母亲名侠谟垛。出生当晚,他的父亲在梦中见有一很大红日轮出现,普照南赡部洲,因此说:「我这一孩子将成为一个具有大福德的人。」继后他的叔父即善知识的杰贡巴大师吩咐说:「云达的这一孩子,须得出家为僧,如果住在家中深为可惜,还是到我的跟前来吧!」于是桑杰温自 8 岁起,就依止在善知识的杰贡巴座前,听受了《菩提道次第修学捷径导释》,在受沙弥的时期中,已将菩提道次第教授导释及阿底峡尊者修学诸论学完。

卓衮·桑杰温大师精严谨守戒律,是获得菩提道次第所有诸通达的一位大德,因此做了藏北噶当派的教主。他还得到达波、拉萨等藏南一带送来的经函二千零四十二部之多,并且得到了大量的财物,他依靠这些经函和财物在如今的甲玛乡赤康村创建拉康钦莫寺。当时,拉康钦莫寺是除了彭波的热振寺之外噶当派最大的寺院,十二大柱的中间主殿,六十四柱的大经堂,两柱间大小的护法殿,相传僧人最多时达 5 万余人。寺院中供有来自印度的青铜十一面观音菩萨像、能仁王的响铜像、金银写成的《甘珠尔》和《丹珠尔》、《八千颂》等众多佛像和佛经。此外,桑杰温大师还增修了热振和甲域寺,并对僧伽大众广作供施。公元 1210 年去世,为了纪念他,弟子们修建了一座灵塔,这就是上文所提的巨大的噶当觉顿塔。他以下的传承,其法座均为杰氏家族的人继承。

卓衮·桑杰温深受甲玛地方民众爱戴,至今在此地妇孺皆知。当地还传说甲玛乃大师所取之名,传说卓衮·桑杰温为了寻访建寺传法之地,找遍西藏各地,最后认为此地甚好,乃百里挑一,「甲」意为「百」,「玛」意指母亲,因以名之,吐蕃史专家巴桑旺堆先生认同此观点。

拉康钦莫可能毁于一场大火,如今只仅存饶杰林拉康。16 世纪着名学者巴卧·祖拉陈瓦的《噶当教法源流》中记载,「卓衮·桑杰温是喇嘛嘉宇瓦(甲域瓦)的转世……在我 33 岁时,拉康钦莫毁于一场大火。」巴卧·祖拉陈瓦为 1504 年生人,这样说来,甲玛拉康钦莫应该是 1536 年左右毁于大火的,唯一幸存的建筑可能为现在甲玛赤康村内的饶杰林拉康。

虽然拉康钦莫寺毁于 16 世纪中叶,但从杰贡巴大师在此建寺传教之后,噶当派、萨迦派及格鲁派等教派在甲玛有了很大的发展,其宗教场所有「四圣地、八大寺院」等多处,不仅出了两任甘丹赤巴,四世班禅洛桑曲吉坚赞及宁玛派高僧隆钦降饶巴等也曾在此地修行传法。

到了十八世纪上半叶,在第悉·桑杰嘉措和拉藏汗之间的争斗中,甲玛地方所有寺院和贵族们支持拉藏汗。桑杰嘉措被拉藏汗杀后,其追随者为了报仇,策动蒙古准噶尔人以武力雪仇,支持拉藏汗的甲玛地方所有贵族都被准格尔军队扫荡,所有经堂与寺庙都惨遭破坏。祸不单行,其后甲玛地方又流行瘟疫,僧众数量锐减,剩下的僧人被合并到拉姆寺,甲玛地方佛教就此式微。

如今甲玛地方的「四圣地、八大寺院」都有遗迹可觅,但甲玛乡现在唯一的寺庙(按照规范的说法,其他宗教场所只能称之为宗教活动点)比拉尼姑寺,并不属于历史上有名的「八寺」之一,为 1990 年代初新建。赤康村内的饶杰林拉康,如今就是由比拉尼姑寺派出的两位尼姑进行看管。

浴火重生的圣物

擦擦是藏传佛教一种方便的修行法门。它是指一种用凹型模具捺入软泥等材质、压制成型脱范而出的模制宗教性图案,如各种造像、塔、经咒等。藏传佛教僧俗制作擦擦的目的在于积攒善业功德、消灾祈福、上供还愿、超度往生等,多用于佛像及佛塔的装藏;有些则直接置于寺庙、山洞或「擦康」内,还有的堆放在山顶和路口的马尼堆处,与风马旗、玛尼石刻和经幡在一起,受到信众的顶礼膜拜。

意大利学者图齐考证认为擦擦名称来自于印度,但系出俗语的某种形式而不是梵语,它的原意是完美的「形象」或「复制」,这个解释似乎更加合理于擦擦的本质。杜齐再进一步为其定义「擦擦是一种塔状的小型泥塑,不仅如此,它还能表现佛教中的某一个神,或者是记录某种缘起法颂。」

甲玛地方出土老擦擦的地方,集中在「八大寺院」的遗址上,其中以甲玛赤康村为多。赤康村由于这几年「建设新农村」及县政府打造甲玛赤康「旅游景点」的缘故,村中布局出现了较大的变化,动土兴工之余,那些藏于深土之下的擦擦也进入大家的视线。

甲玛赤康村共有三个较大的擦擦出土点。第一个地点为上文所提的「视觉焦点」噶当觉顿式大灵塔,它是卓衮·桑杰温大师的灵塔,为作者在藏区所见规模最宏大,建筑气势最雄伟的噶当觉顿式佛塔。甲玛的噶当觉顿佛塔不同于西藏常见的「善逝八塔」,它基座呈方形高台,有五层台阶,向上逐层内收,最上层置圆桶形覆钵,钵顶的方形台座上设粗壮十三层相轮,再上有同相轮底层大小的巨大宝盖,在宝盖上设宝盖、宝瓶及宝珠。圆桶形覆钵上开有小门,可沿着台阶进入小门。

在旧相片中,卓衮·桑杰温灵塔的两侧各有一座稍小的噶当觉顿式佛塔,与中间的灵塔构成类似与扎塘寺壁画中的「三塔」型制。两座稍小的佛塔据称均为卓衮·桑杰温大师最得意的两个弟子的灵塔,它们低于主塔,又与主塔构成对称的美感。

文革时,三座佛塔遭到不同程度的破坏,中间的卓衮·桑杰温灵塔破坏相对较少,而两边的佛塔破坏严重。老家是甲玛乡赤康村的霍康·强巴旦达,从小受其父、现代着名藏族学者霍康·索朗边巴的影响,对家乡的文化事业颇多关注,被朋友们称之为「甲玛之子」。1991 年,由霍康先生捐资,当地群众投工投劳,对遭到破坏的三座佛塔进行了维修,卓衮·桑杰温灵塔基本按原样修复,东南侧的佛塔修成类似「擦康」的小塔。维修期间,他们在三座佛塔的基座及周边的废墟里发现了很多精美的擦擦,将其全部收入两座佛塔内,加以保护。

这些擦擦大部分为装藏佛塔而制作,当地人相传,在制作时和有卓衮·桑杰温大师的骨灰。按照藏传佛教的仪轨,为了使佛塔达到圆满如法的境地,塔腹中装藏满各种圣物,只有这样才符合佛教礼拜的仪规和要求。有时为了填充塔腹的巨大空间,在佛塔中也装藏合乎仪轨的擦擦。按照杜齐的说法:「在塔内存放擦擦的习俗起源于印度的石板塔肚存放圣物的风俗习惯,这样做可以起到保护和隐匿的作用。」

第二个擦擦出土点发现于 2007 年元月。当时赤康村农民从建筑废墟中取土挖石用于新房改造。当时曾前去采访的索穷先生写道:「一个 7 岁的男童从位于赤康村中心的饶杰林拉康西面偶然发现了几枚擦擦,并将其交给了当地的小学老师巴珠先生,巴珠先生第一时间给在拉萨的强巴旦达通了电话。此后,强巴旦达先生曾多次到甲玛,对这些擦擦进行调查,将其发现报告给了当地的县乡政府。在县乡有关部门暂时无力照顾的情况下,为使这批珍贵的擦擦不至水浸雨淋,强巴旦达和饶杰林拉康的尼姑,用 10 多个塑料编织袋回收了部分已裸露在地面的擦擦,并对地下深处不适合挖掘的擦擦重新进行了填埋。」为了更好地保护这个出土点,强巴旦达先生还在其周边修筑了围墙。

索穷先生认为这个出土点可能是上文所提的毁于大火的「拉康钦莫」的遗址。首先,这批数量以万计的擦擦全部从建筑废墟深处一米左右的地下出土,在地下的切面里发现明显的火烧层,里面有很多显然是作为藏文古籍护书用的木板炭灰,穿绑经书用的铁环等也夹杂其中,有些铁环都已经烧得变形,说明这片遗址确实毁于一场特大的火灾。其次,这片遗址被毁后,一直没有挖掘,后人还在其上盖房居住,从不知底下有擦擦,从出土的擦擦看,佛塔最多,其他多为释尊佛、观音菩萨、度母和畏怖金刚造型,而这几个恰恰就是噶当「四佛」,可以作为有力的佐证。

遗址中,还出土有经书、陶质瓦当滴水、陶质卓衮·桑杰温大师擦擦模具、佛像残件等。从「以万计的擦擦」、「佛塔最多」这点上分析,当时的拉康钦莫佛殿内可能建有佛塔;或正在为建造佛塔而制作擦擦;或佛殿旁有擦康,出土的正是擦康的擦擦及一部分佛殿文物。

2012 年底,在有关部门对赤康村进行「甲玛赤康景点」改造时,施工队在饶杰林拉康与卓衮·桑杰温大师灵塔之间进行作业时,又挖出一个擦擦「窖藏」点。甲玛乡中心小学的次仁校长闻讯后,第一时间赶到现场,要求施工队立即停止施工以保护遗迹。强巴达旦先生获悉消息后,不顾高龄及病躯,也赶到现场调查。次仁校长组织寺院的尼姑对其进行「抢救性」挖掘,总算基本把擦擦都挖出,保存在寺院内。这批擦擦没有「过火」的痕迹,以佛塔为主,擦擦的尺寸不大,从其出土的各种造像风格来分析,应是属于拉康钦莫被毁之前的造像,可能是当时拉康钦莫周边的小佛殿、擦康或佛塔,毁于准葛尔入侵之时或是自然崩塌。

噶当派的万佛殿

从赤康村三地出土的擦擦都与卓衮·桑杰温大师有或多或少的联系。卓衮·桑杰温师承叔叔杰贡巴,而杰贡巴则是师从噶当派教授派的两位大师甲域瓦与内邬素巴,所以桑杰温大师也应属于噶当派教授派。其中的一系传承如下:阿底峡传仲敦巴,仲敦巴传京俄瓦,京俄瓦传甲域瓦(卓衮·桑杰温为其转世),甲域瓦传杰贡巴,杰贡巴传卓衮·桑杰温等等。

而文献上出现的噶当派大德制作擦擦的记载,似乎也为赤康村发现的大批擦擦做出了注解。据文献记载,噶当派祖师阿底峡大师是一个制作擦擦的高手,他对推动擦擦文化在西藏的传播发展起到了积极作用。阿底峡大师传记中曾讲,他从印度带来了擦擦的印模,在西藏各寺院讲经说法期间还每天坚持制作擦擦。

而京俄瓦大师是一位精通一切明处的人士,他通晓将近七种不同的梵文。他曾经说:「我想自己做一中等的译师也满能足够;对于大乘密法所说诸大功德来说,我是对于应闭关专修的量已做完过许多次的;对应做事业会供等,我也是没有一种未修的;只以我所印造泥质佛像佛塔等一项来说,堆集起来有一座小山头那样大;只以我所供的香一项来说,可以堆满一间屋子。」

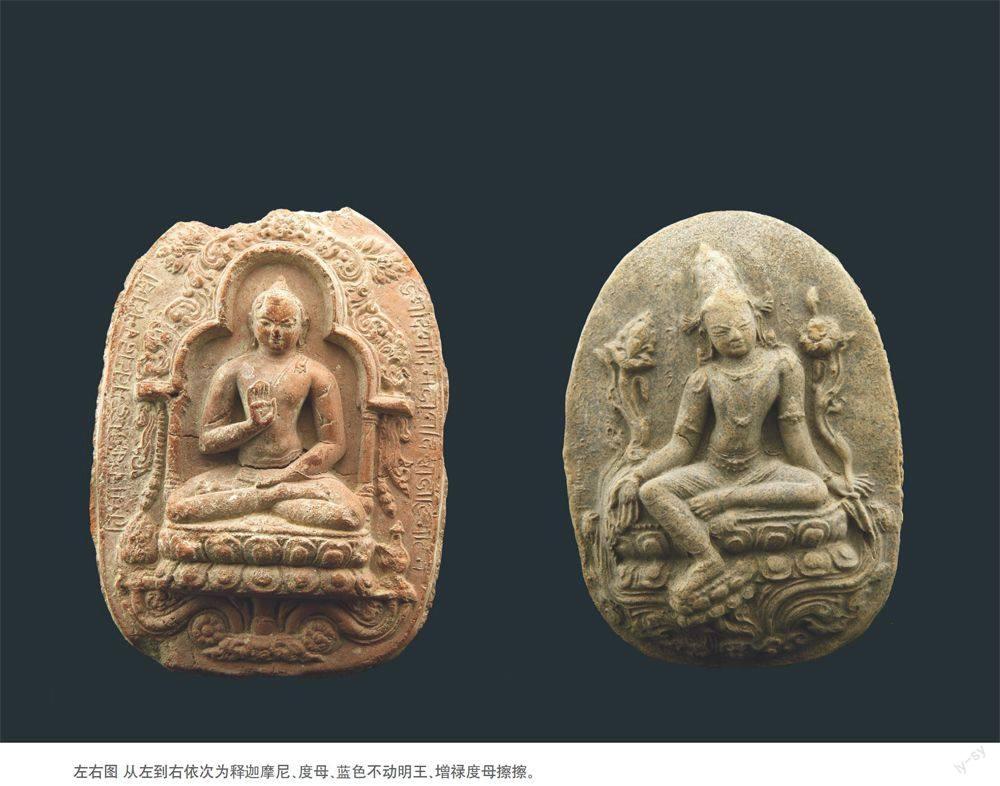

噶当派分为教典派、教授派、要门派三支。教授派尤其重视遵照师长的口诀教授,致力修持,同时重视密法修习。其本尊有四:释迦佛、观音菩萨、度母、不动明王。其法者则为三藏(指经、律、论三藏)。三藏和四尊合起来称为「噶当派七宝」。甲玛地区出土擦擦中,除佛塔擦擦外,「噶当四尊」的造像占有一部分比例,还出土有有金刚萨埵、胜乐金刚、象鼻财神、法器钺斧、金刚手、梵藏文经咒、法曼荼罗、阿閦佛、长寿三尊组合等擦擦。

甲玛出土擦擦大多数都烧制成陶质,这是一个比较显着的特点,虽然不排除也有泥质擦擦因深埋土中,年代久远后,「消散」于泥中而不能辨识的情况。不仅擦擦烧制成陶质,还发现陶质的瓦当滴水等建筑构件。瓦当又称「瓦头」,是中国及周边国家传统古代建筑上的一个特有重要构件,其位置接近屋檐的最前端。在两个瓦当之间的下方的檐口瓦,是为滴水。它们既有保护房屋椽子免受风雨侵蚀的实用功能,又有美化屋檐的装饰功能。赤康村出土的瓦当图案有「三塔组合」、「直巴扎纹」、「摩尼宝」等多种图案,滴水的图案有「莲珠纹」等。汉族特有的建筑构件在拉康钦莫的遗址中出土,这是值得研究的现象。若从作者对西藏瓦当与滴水的了解上分析,与拉康钦莫一同毁于大火的还有一个噶当觉顿式佛塔。

回到陶质的擦擦,据作者了解,在西藏的卫、藏、阿里等地区,都能发现陶质的擦擦,区别的是数量的多寡。把泥质的擦擦烧成陶质,其中所费之力也随之提升,这似乎也反映了制作者对擦擦的重视程度,或是某地约定俗成的习惯。甲玛地方出土的陶质擦擦基本上为低温陶。其烧质过程大致如此:先是从村里的小河边挖取多年生草皮,晒干备用;然后在平地上铺垫一层草皮牛粪,把做好的泥擦胚置其上,合理置放,空隙间填塞草皮或牛粪,再覆盖较厚一层草皮和干牛粪,四周以石板围护以保火温。再以干草秸秆和牛粪为柴引火点燃,借助自然微风助燃,经过 10 多个小时燃烧,草皮牛粪化为灰烬,泥胚烧结变陶。用这种方法烧制的擦擦,因温度湿度的不同,擦擦会呈各种陶色,若完全烧透,则呈漂亮的暗红色、砖红色、砖灰、砖黄色等,硬度十足。因多层叠加及装藏佛塔后又多层叠加,虽然烧成陶质,但很多擦擦造像凸出的部份,如鼻子、手印或多或少被磨损一些。

在制作方式上,甲玛出土的擦擦,无论是采用「按印式」模具,还是采用「脱模式」的模具,其四边及背后都经过细心的修整,整体显得精致干净。按印式模具,与平时常用的印章类似,其「印」面是平板式的,四周没有边;而脱模式的模具,是按印式的模具外面增加一圈边框,这样就方便清理擦擦的边沿与背面。可以说脱模式模具是按印式模具「进化」后的产物。早期的阿里擦擦大部分采用按印式模具制作,擦擦边沿与背面并不修整,形成了阿里具有标志性的「馒头形」。而同时期的拉萨地区擦擦,无论使用哪种模具,其四边及背后大都都经修整。添加了修整工序,自然会更费工费力,这反映了阿里地区与拉萨地区对擦擦的微妙态度。这种微妙的态度也影响着擦擦模具的变化——脱模式模具逐渐取代了按印式模具,甲玛擦擦正反映了这过程。

出土量最大的擦擦为佛塔擦擦,以代表佛祖「四相成道」及「八相成道」的立体塔擦为多,平面的塔擦只有几种,有一塔、三塔组合等。在塔擦中,以「子母擦」最为特殊。所谓的子母擦,即一个塔擦中,还包裹着一个小小的经咒擦擦。强巴旦达先生介绍,经咒擦擦为母,外面的塔擦为子,经咒擦擦为阿底峡等大德亲制,所以为母擦。这可能是个装藏形式,在阿里的托林寺及东嘎皮央遗址也见到过此种经咒擦擦。可能是阿里的擦擦为泥质,有些擦擦会装藏更多的内容,如小经咒擦擦,桦树皮经书、骨骸等内容。

经咒擦擦有方形圆形,有藏文有印度梵文,其内容大都为《般若婆罗密多经》的经文,就如《造像功德经》曰:「尔时世尊说是偈言:诸法因缘生,我说此因缘。因缘尽故灭,我作如是说。善男子!如是偈义,名佛法身。汝当书写置彼塔内,何以故?一切因缘及所生法,性真寂故,是故我说名为法身。」

在这些擦擦中,不动明王所达到的艺术成就应是最高的,品种也多达五种,足见僧侣们对它的重视。有种高约 15.5cm 的不动明王八大眷属的擦擦造像,高浮雕;高头冠上四条蛇相对;右手的智慧剑蓄着万均之力正准备噼向天际;左手当结期克印并持金刚套索;大腹便便;脚下踩踏的象鼻财神与大自在天等一切做崇的魔鬼正在做垂死挣扎;其周边围绕着八大眷属,或执弓,或执石,或执剑,或抛链球,像在进行一场体育表演。还有种不动明王与「钩刀颅碗护法」组合的擦擦也十分惊艳,脚下只踩着象鼻财神。另外还有一种高度超过 10cm 的不动明王,脚下也踩着象鼻财神,有可能就是在《纳塘百法》一书中的蓝色不动明王。《纳塘百法》以介绍阿底峡大师传承的秘密法门为主。

象鼻财神也是比较突出的造像,在卓衮·桑杰温的传记中,他曾亲见象鼻财神。在出土的擦擦中,共有一面四臂、一面六臂、三头六臂等造型。其中的一面四臂象鼻财神造像(高 19.3cm,宽 13.8cm),与觉囊派高僧多罗那它的《冉炯百法》里的《阿底峡传承之四臂白象头财神》所描述的很相似:白色象鼻财神,具象面,两右手持红萝卜和念珠,两左手持吐鼠和钺斧。财神肚腹广大,身有宝饰,上身披虎皮披肩,下身着短裙。

在唐代翻译的印度佛教经典中,象鼻财神被称为毗那夜迦,唐三藏沙门菩提流支译的《大使咒经》中的象鼻财神是这样的形象:克作四臂天着虫衣,头戴七宝冠,右手把钺斧,右下手把欢喜团盘,左手执棒下手执牙,其头如象头。在佛典《四部毗那夜迦法》中有一个关于他的故事,它性格暴戾,所以又叫大荒神;观音菩萨为了降伏他的荒暴,化身为一个女子去找他,他一见女子,欲心炽盛,欲拥抱其身,该女子拒绝说:「你想触摸我的玉身,能为护持佛法不?依我护法后,能莫作障碍不?」他回答说:「我依缘今后全随你。」于是毗那夜迦女含笑接受他的拥抱性合,得到了他的欢心,从而把他调伏到佛教中来,因此皆大欢喜,得名「大圣欢喜天」。

象鼻财神的父亲是大自在天,然而上文所提「不动明王八大眷属」中的主尊不动明王,脚下踩的正是这对父子;蓝色不动明王踩的也是象鼻财神。从造像上分析,象鼻财神应是不动明王摧破的神灵。甲玛出土的擦擦同时出现此两尊「矛盾」的造像,是一个值得深入分析的现象。

甲玛还发现有可能与象鼻财神有联系的造像:三种印着钺斧造像的擦擦。虽然钺斧在藏传佛教中象征断来心中一切谬见和谬念,它能斩断生死,斩断根干,可用这种武器砍下深恶痛绝之恶魔和佛法怨敌的头颅。从甲玛出土的象鼻财神(二种左手持钺斧)及唐代文献中的毗那夜迦都持有钺斧中分析,这钺斧有可能代表着象鼻财神。

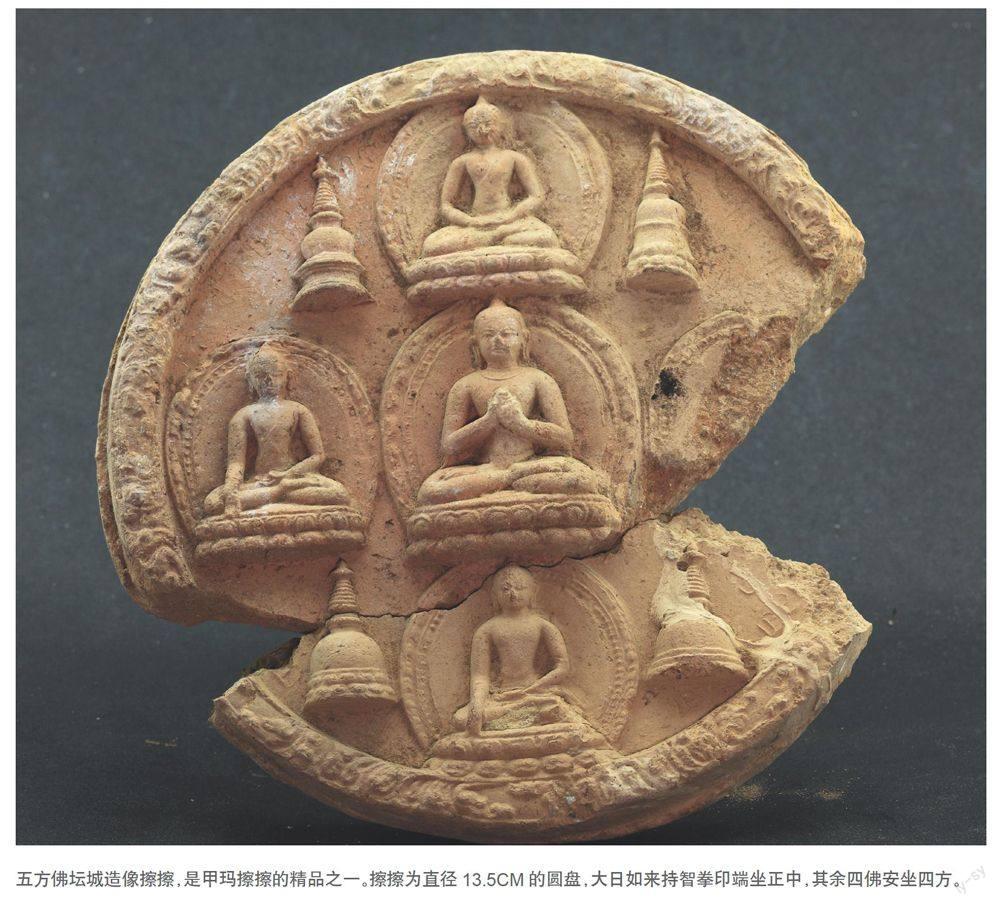

五方佛坛城造像擦擦也是甲玛擦擦的精品之一。擦擦为直径 13.5cm 的圆盘,大日如来持智拳印端坐正中,其余四佛安坐四方。根据唐不空所译《菩提心论》记载,大日如来为教化众生,将其自身具备的五智变化为五方五佛:中央毗卢遮那佛(大日如来)代表法界体性智;东方阿閦佛(不动如来),代表大圆镜智;南方宝生佛,代表平等性智;西方阿弥陀佛,代表妙观察智;北方不空成就佛,代表成所作智。

十分可惜的是有两种「法曼荼罗」造像的擦擦,只能见到残片。两种擦擦都是圆形的「大圆盘,从擦擦残片上分析,两者应是类似的造像,只是大小不同。小的直径约 17cm,从中间的种子字到边上,共有六圈图案;最内圈为种子字,然后是一圈八瓣莲花;莲花之外是一圈藏文与印度兰扎体梵文,其藏文之意是「此外僧侣及偕眷,福禄寿皆受用」;再外圈是八个种子字,然后又是一圈藏文与印度兰扎体梵文;最外圈是「藏八宝」图案。

甲玛地方出土的擦擦中,最精彩的上师造像当属卓衮·桑杰温,一共有两种,大的造像约 20cm,小的造像 11cm。大小两种造像基本相同,头戴当时噶当巴的帽子,右手捻僧衣,左手持念珠。曾见到过制作大的卓衮·桑杰温擦擦的模具,为陶制,不知小的卓衮·桑杰温擦擦,其模具是否也是陶质。

只是在所有的擦擦中,并没有找到藏密无上瑜伽部常见的双身像。在后期的擦擦中,常以双身示现的藏密无上瑜伽修法中尊奉的五大本尊之一的胜乐金刚,在甲玛出现了两种造像,一种是一面两臂单身像,一种是三头十二臂单身像。

对于甲玛出土擦擦,最让人难忘的是其浓郁的东印度帕拉造像风格,这令人怀疑其擦擦模具直接产自东印度,或直接仿制印度帕拉风格。卓衮·桑杰温与印度有联系,如相传请自印度的十一面观音像,他圆寂时还有印度僧人前来悼念等。但这里面最大的原因可能还是阿底峡大师所倡导的「纯正」的东印度艺术风格有关,这极大的影响了当时的卫藏艺术风格,也影响了直到今日的西藏造像艺术。

然而时光变迁、沧海桑田,经历过几百年的轮回,当时的实物流存到现今已不多。甲玛擦擦由于「大量复制」得以存留下一批十二三世纪的造像,是拉萨地区帕拉艺术风格演变的一个重要的链珠。它反映了阿底峡大师直接请自印度的热振寺的「绿度母」唐卡纯正帕拉风格,及绘有十一世纪帕拉风格壁画的唐加寺之后帕拉艺术风格的演变。它是古代先人留给后人的宝贵财富。

作者 范久辉