拉萨藏历新年「新年味」

作者

作者

新年,当然是从一年的岁首时过起。但何谓岁首,在藏族历史上是有争论的话题,从传统历算学角度大致有这样几种不同的说法:藏历时轮派历算家多认为藏历三月初一(角宿月白分朔日)为岁首;四座经和胜乐金刚空行经则将藏历十二月初一视为新的一年的开始;受律藏和俱舍论的影响,萨迦派诸大师和宗喀巴等皆用藏历十一月十六日为新年之说;由于受到藏族古代社会以「麦熟为岁首」的传统观念的影响,日藏经及因缘经释的记载则定藏历九月十六日和八月十六日分别为藏地新的一年的起始。

而目前在卫藏绝大部分地区比较通用的以藏历正月初一为新年的习俗源出金光明经和藏医四续派的学说,从创立之初起为汉蒙王室和藏族星算学家所接受,通行至今,这就是我们今天要说的藏历新年。

以往很多时候藏历年和春节只隔一到两天,拉萨市民可以享受十多天连续长假,今年的藏历新年跟春节整整差一个月,按惯例春节和藏历年都会放七天假,这对喜欢休闲生活的拉萨人不啻是个福音。

初三日挂经幡:祈愿福运升腾

我们说的是拉萨人的藏历新年。但严格讲,西藏过去并没有特别成型的城市文化,也没有具备规模的市民阶层,因此,很多现在城里人过年的讲究追溯起源头首先都是从农村地区发起的。

一般来讲,藏历十二月二十九人们要吃一种名为「古吐」(破九之意)的杂烩粥,其目的主要是讨各种彩头,如吃到羊毛说明你性格柔顺、为人敦厚;吃到辣椒说明你嘴巴厉害不饶人,来年要注意讲究与人相处的技巧,等等,但主要是为了增加节日的欢乐气氛,必须嘻嘻哈哈、打打闹闹的度过这一晚,绝不能把愁苦的情绪带入新的一年。

初一一般不出门,人们早上朝佛,祈求新的一年平平安安、喜乐富足。中午和晚上家人在一起吃一顿丰盛的团圆饭。

初二开始外出拜年。

如今,很多拉萨市民喜欢在这一天安排私家车去农村和乡下亲戚一起过节,联络亲情,唿吸山乡的新鲜空气。城市里的孩子们也就有机会看到或亲身参与农村独有的新年娱乐活动,如初二这天举行的击牛角比赛等。

击牛角比赛藏语叫「多郭」,参加者多为青壮年,但一般没有严格的年龄限制。主持击角比赛的是两位「阿妈」(实为两支队伍的男性领队)。比赛由两位「阿妈」在几十名参赛者中通过抽签方式各带一个「家庭」来参加,赛场上「阿妈」与「阿妈」对阵,「儿子」与「儿子」比赛,再按小比分算团体成绩。

村中的一个年轻人在村中央的广场吹响铜号,表示比赛马上开始。

赛场上划两条白线,相距约十多米,在白线中间挖土立一个牛角,牛角上粘上湿泥,湿泥上按一块白石头为大靶子,两头轮换着比赛,每次比三轮。投手射中牛角视为打中小靶子,奖励三元,射中白色石头设为射中大靶子,奖励五元,投中牛角白点的可以得到重复投掷一次的机会,幸运者会跑到对面把自己刚刚击中白点的「子弹」捡回来再用,并要大声喊出「啐啐啐!」以示震慑对手,鼓舞己方士气。投石弹到地上射中靶子不计成绩。投石弹是从地上随意捡拾的,力气大的可以选一块大石条,力气小的就会吃亏不少,比的就是男子汉的勇气和技能。投掷方式不能像投手榴弹一样从肩后扔出,而要把石块托在手心从膝关节附近划出一个半圆圈,将石块上扬抛掷出去,这主要是为了考虑安全,营造出一个欢乐、祥和的节日气氛。

全队所得的奖励资金由「阿妈」按具体表现分配给每个队员,也可以大家一起聚餐。

村民们还会告诉你,过去这种赛事是由庄园主和寺庙负责组织,但必须先要等到人们往地里送肥回来,才允许玩。那时候寺庙的喇嘛也可以穿俗装参赛,现在一般没有僧人参加,纯粹是俗人的娱乐活动。但比赛规则基本没有变化。

城里的孩子们跟着村民很乐于参加这种活动,进入状态后可以玩的很久,直到尽兴为止,什么时候累了才结束。这是初二那天的事。

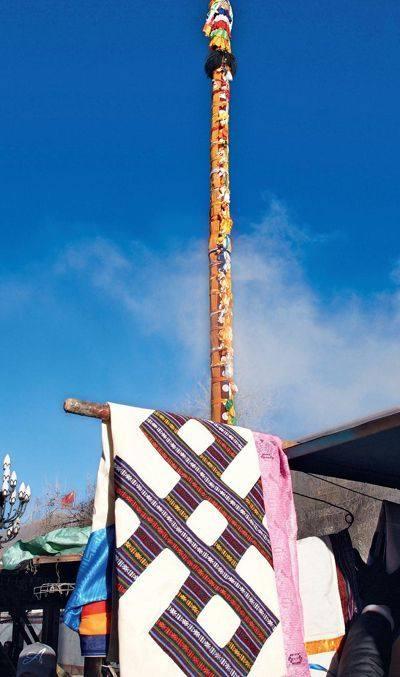

作为一种福运升腾的象征,更换经幡是藏家人每年藏历新年间的主要传统活动之一。

初三这天早上,拉萨人要穿上节日的盛装,聚集在楼顶上,举行一次隆重而欢乐的插经幡仪式,藏语称「托随」,意为在屋顶上进行的祭神祈福仪式。

70 岁的扎西老人告诉我们:「首先我们煨桑、准备经幡、然后抛洒糌粑,根据历书上指定的巧藏(吉利方位)换插经幡,祝愿大家来年吉祥、扎西德勒!按照西藏的传统,我们每年都会选择一个良辰吉日举行『托随』仪式,插换经幡,煨桑,然后和院内的人们欢聚在一起,人们穿上新衣,早早的把青稞酒、『卡赛』(油炸果子)、『切玛』(五谷斗)等端到楼顶的平台上,邻居们隔着墙头互相拜年,再把煨桑用的柏树枝和崭新的经幡准备好,大家一起把表示福运升腾的新经幡挂起来,整个这一年就会过得舒舒坦坦的。」

朝佛季后的采购季

但是在过去,并不是每个人都能轻轻松松地过好这个年,有一种说法叫「不是过年是赶年」,意思是为了过好这个年家庭主妇们可是每天都有赶不完的活。

现在,人们有钱了,什么东西都买得起,精明的商家就推出了很多「革新年货」吸引眼球,这可把家庭主妇们彻底解放出来了。譬如,过去过年必用的供奉在藏桌上的水煮羊头如今基本上用彩色瓷塑羊头代替,这就解决了很多无谓的劳动,而且可以反复使用,节约成本,何乐而不为呢?这些「革新年货」也吸引了很多农村来的消费群体。

西藏地区每年年底是所谓朝佛季,进入农闲季节的人们成群结队到拉萨拜佛、供灯、串亲戚。

等朝佛季节进入尾声的时候,藏历新年的采购时间也到了,人们会购买很多年货带回家去。

很多有想法的山乡农民乘此机会做起了自己的特色年货生意,赚得钵满盆满,笑逐颜开,合不拢嘴巴。比如这位——山南地区浪卡子县农民加布——做经幡树生意已经很多年了。他说,在他的农村老家农民喜欢在后院栽种一片细细密密的柳树林,夏天可以在那里过林卡消暑,一到冬天这就是他们家的摇钱树了。

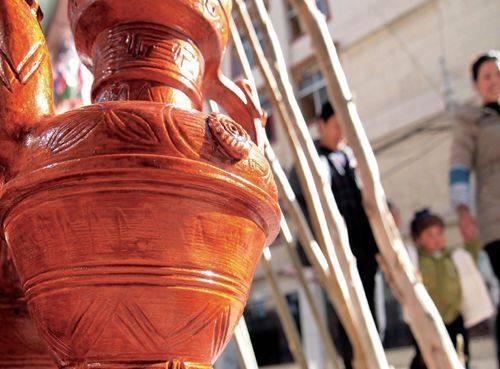

加布告诉我们说他家每年削砍 200 多根柳树枝,放在拖拉机或皮卡车上,开到拉萨,哥几个合伙租一间房子,在居民大院的太阳底下摆个小摊,一边舒舒服服地喝茶,一边把从冲赛康市场批发来的已经裁剪好的经幡布一幅接一幅缝在三米见长的树枝上做成经幡树卖给准备过藏历新年的拉萨市民,增加节日的喜气。

已是三个孩子父亲的加布今年带了 200 多根树枝,每根售价 80 元,这一下扣去成本可以赚到一万多块钱,这是他们全年现今收入的一部分,可以办很多事情。他说:「勤管理,追肥浇水,一般五年后柳树枝又能长到今年的高度。」

记者问他:「那明年你就不能来了吗?」

只见加布一副成竹在胸的样子,说,那倒不是,我们只砍削一部分树枝,留出一部分明后年继续售卖。

正是有了加布们,拉萨的年货市场硬生生催生出来一批乡村特色年节产业,这可是藏历新年的「新年味」。在拉萨的藏历新年市场上,可以说「各村有各村的高招」,有的村庄以专门推销「新年花」(实为鸡冠花,又叫胡花、羊掉米,染色后用以装点供盒)和彩染麦穗、献新青苗为主;有的村庄则独家出售「驱鬼」夜烧火用的麦秸秆;有个的村庄专门赶制彩塑酥油花「孜布卓」批发;而有个地方则以加工黑豌豆、麦仁等破九「古突粥」配料为主打产品;当然了,还有的以制作、书写藏式春联和门帘、窗帘等为特色的。

藏历年期间,布鲁、德卡、桑卡帕列等藏式面点的销量创年中新高。在堆龙德庆县小学上四年级的小平措乘寒假之机替爸爸看守德卡摊,他的爸爸在院子里的出租房忙着加工德卡。一只德卡的售价在 70-90 元不等,小平措的「压岁钱」是靠自己的劳动挣来的。

年前的拉萨市场一片红红火火,预示着新的一年风调雨顺、人畜兴旺,美好的未来等待着勤劳聪慧的人们创造更加崭新的生活。

作者 索穷