规矩的社会学

作者

作者

不论是从个人意义,还是在社会意义来说,规矩都维持着一定的秩序。所有组织和社会都自有一套针对「不规矩」的那些行为的「惩罚」机制。这些机制未必是强制性的,却在规范人们的行为方面发挥着难以忽略的作用。

「不规矩」的后果有大有小,代价也有多有少。比如,两年前,贵州兴仁县的一个团县委驾驶员,就因为没有积极「认领」组织派下的任务而遭处分——某水塘发生一起溺水身亡事件,由于这个驾驶员的妻子和死者是亲戚关系,他便两次被要求参与死者家属的情绪安抚工作。但组织得到的回应却是一种「事不关己」的态度:「不关我的事,你不要拿党员来压我,大不了退党。」

对于建党以来就一直在强调」党性」「组织性」的中国共产党而言,这种消极的言论和态度自然不合规矩。

党内有党内的规矩,行业有行业的规矩,社会有社会的规矩。小到家庭,可能还有「家规」「家训」。总之,规矩往往无形,却深藏于人心。

「熊孩子」和「栅栏社会」

对于规矩,我们的焦虑仿佛在加深。我们越是谈论它,越是说明我们害怕坏了它、没了它。

两年前,郭德纲曾经发过一条关于生活中的老规矩的微博,引起许多人的共鸣。「全家人围坐用餐,大人不动孩子不能动。吃饭坐哪就不能再换,端着碗满处跑那是要饭的。不许用筷子敲盘碗,有乞丐之嫌疑,在外吃饭这叫骂厨子。喝汤不许吸熘,吃饭不许吧嗒嘴,要闭上嘴嚼。夹菜只许夹前面的,不许过河。」……这些琐碎而具体的规矩,确实很少再在教育孩童的饭桌边上被提起。

于是人们发出和老郭一样的感慨:现在的孩子,太没规矩了。

没规矩到了一定程度,则是人见人怕的「熊孩子」。曾几何时,那些支招治理「熊孩子」的网帖像雨后春笋般冒出,后来又消失在信息的洪流中——不过,关于」熊孩子」的吐槽,却从未停止。这仿佛隐隐暗示着一件我们都不愿承认的事:「熊孩子」们没得治,再华丽的网帖也没辙。

从某种意义上来说,规矩帮我们减少了周围环境的不确定性因素,让我们可以对自己和别人的行为后果有一个大致的预判,如此,我们便可以相对理智地生活下去。我们讨厌「熊孩子」,不仅因为他们造成的破坏,还因为他们完全不或者很少按常理出牌,他们打乱了我们应对身边环境的节奏。

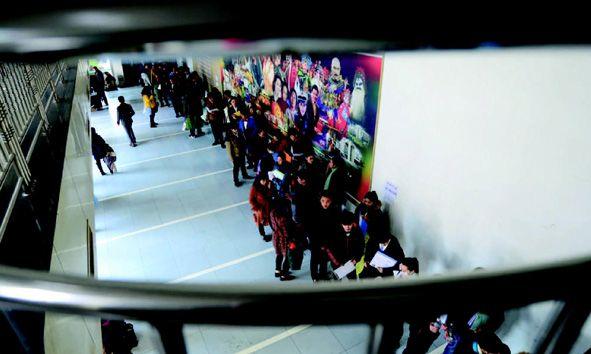

当某种规矩出现了越来越多被破坏的迹象,也会有越来越多的人开始不去死守。为什么?在一个人人不守规矩的环境里,守规矩的成本比较高,而不守规矩的成本更低。试想一下,当大家都围在早点铺旁争抢着买包子,你想老老实实排个队,却不知从何排起。于是,与其费劲巴拉劝说众人排队,不如自己也加入乱上添乱的行列——反正包子一到手就迅速抽身。

买包子事小,店家顶多立个「请排队」的牌子在铺子边上,却无法强制顾客守规矩。而对于另一些事来说,当不守规矩的现象多到一定程度,就可能出现更加严厉的硬性约束或惩罚机制。比如,越来越多的公路违章摄像头。最极端的情况,就是形成一个处处被强制力量干预的「栅栏社会」。此时,一部分人能获得更加稀缺的资源,成为他们寻租的更大筹码。在道德方面,人们则备受外力的压制,自律弱于他律,鲜有人能做到「慎独」。

在「栅栏社会」里,人们用破坏规矩的方式去寻求自由,好似缘木求鱼。它的源头,既可能是强权,也可能是那个不珍惜自由的社会。总之,这是一条葬送自身活力的路。

不断变化和形成中的规矩

每个社会都会有规矩,但每个社会的规矩并不都一样。社会的变革,常常也是从坏了某些规矩开始。有些规矩被坏了的后果,却让人感觉庆幸。

曾经,在中国,「天地君亲师」是规矩,「无才便是德」也是一种对女人的规矩;曾经,在英国,女人穿裙子是规矩,穿裤子是离经叛道。女人走出家门,参与社会活动,穿上越来越丰富而充满想象力的时装,都多亏那些离经叛道者走出「坏规矩」的第一步。

旧的规矩坏了,会有新的规矩补上。坏了种族隔离的规矩之后,平等越来越成为各类规矩的必要要素,最后形成一种「政治正确」。在心底不认同这种平等观念的人,也无法轻易说出种族主义的言论。在这里,平等就是最重要的规矩,以至于坏了它,代价很大——即使是在无心的情况下。

今年年初,英国演员本尼迪克特·康伯巴奇就犯下这样的无心之失。由于他在回应黑人落选奥斯卡表演奖提名时使用了「有色人种」一词,遭到反种族歧视组织的抨击——作为一个欧洲人,他并不像美国人那么清楚「有色人种」中的歧视含义。最后,他不得不为自己的失言公开道歉。

规矩当然不是一夜之间凭空冒出来的,在一个开放的社会里,它多是人与人相互妥协的结果。我们越是不懂得妥协,规矩就越是难以形成。

当网络已经和我们的现实生活融为一体,我们会将线下那些隐藏在礼仪皮囊中的更加真实的个性挪到线上。在网上看到吵架、人身攻击的几率要比在现实生活中碰见骂街的高出许多倍,而当我们还无法期待线下的人用开放、包容的心态面对和自己意见不同的人,我们如何能期待人们遵守网络辩论的某种「规则」?即使是再「理中客」的辩手,也难免捎上夹酸的「题外话」。

曾亲耳听到一个学者在公开场合表示,自己从不参加论战,因为一旦进入论战,就意味着你的目的不是真理,而是赢过对方。

公共辩论的规矩尚未形成,但似乎却也在形成之中。而在其中,公平的环境显得尤为重要——一个处处拉偏架的裁判,会招致更加不理智的情绪,拖延规矩的出生时间。所以,那些能在当下的辩论环境里仍旧保持平和心态和理性头脑的,几乎已算是圣人。

也许,我们一些人的头脑中已有某种「规矩」的雏形,但要实践它,却如此困难——最终的结果就是,符合我们现实需求的规矩难产。规矩形成过程所带来的这种痛感,或许是每个转型社会都将经历的。

人情规矩也是规矩吗

在人情社会里,人情上的规矩显得很重要。人情上的规矩和另外一些规矩是有相冲突的可能的。守住了规矩,却可能丢掉情商和人脉。

一个可以设想的情况是,只要「走后门」的陋习一直没有被根除,就总会遇上这种两难的选择。国人讲究个礼尚往来,曾经帮过你一把的人找你「走后门」,你给不给走?生活经验告诉我们,对于多数人而言,能走的,应该都会走。走不了的,那是确实被硬性制度给束住了手脚。

问题在于,人情规矩,它是规矩吗?或者说,它是任何时候都必须遵守的一种规矩吗?

对「人情」的迷恋甚至在高校扩散。前些日子,中央民族大学教师萨茹拉被指向学生索要钱物、推销自己的书籍,引发众怒。而萨茹拉的解释则是,中国是个人情社会,而学生送的礼物则是「出于感恩和自愿」。查看萨茹拉从前的授课内容,便知她一直提倡的就是要让学生在大学时就懂得一些「社会上的规矩」,也就是「人情」。

网友们当然不买帐,但不知有多少人在心里默默承认她对中国社会所下的论断?从一些支持她的学生表达的观点来看,他们认为这就是「中国的现实」——可他们却没有提到改变。作为高校教师的萨茹拉,也没有提出改变,而是将这个「现实」全盘接受下来。

需要「走后门」来确认亲疏远近的人情规矩是一种前现代的规矩,它是一种基于「差序格局」的人际关系所形成的规矩。当它和现代社会的另一些规矩,比如恪守职业伦理、尊重程序正义,相互冲撞的时候,这种人情规矩常常战胜后者。一方面,我们信奉」从心所欲不逾矩「的古训,另一方面,我们在不逾「人情之矩」的同时,却常常逾了很多其他的矩。

但这样的「不守规矩」,并不是一个简单的「觉悟」问题。它涉及的是整个社会结构和文化内涵的变动。只不过,只要没有合理、有远见的制度存在,「觉悟」就无法提高。当我们增加破坏公平的成本,也将是对行为人的一种有效的教育——当尊重程序、尊重职业成为习惯,它也就成了规矩。

人情的存在当然合理,与之相关的规矩亦然。只是,到了今天这个地步,也许我们该试着重新丰富它的内涵,并且重新找寻它在我们各类规矩中间的位置。

作者 龚斯宇