说不尽的「内江官」

作者

作者

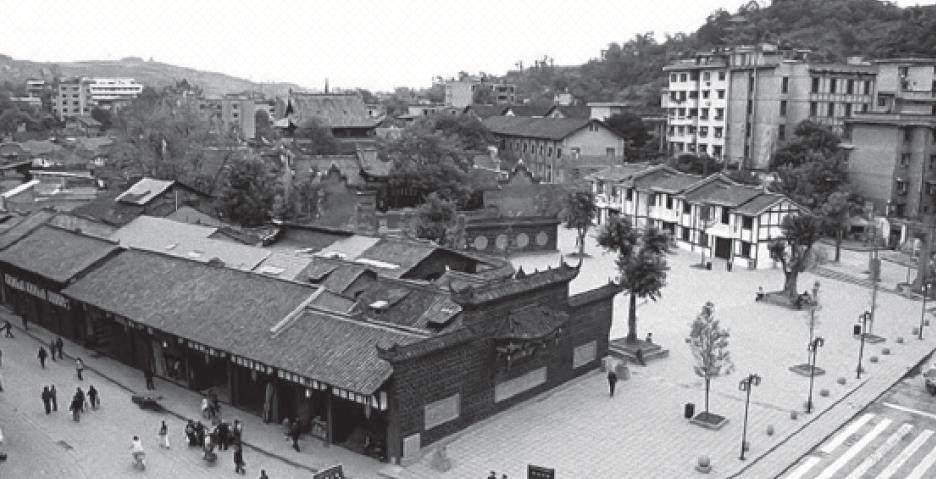

沱江之滨,一处峭壁临江而立,崖上站着的人眺望远方,山河壮美,他内心却有些许惆怅。他所站立的山本来叫降福山,位于今内江市东兴老街景区西侧,因山的形态犹如一面张贴文告的平板,此山又被称作挂榜山。这个人乃四川才子、干隆年间的进士李调元,他游历挂榜山,想到了这片土地的文风鼎盛,唐有状元范崇凯,宋有赵逵夺魁、赵雄官至宰相,明代除了宰相赵贞吉,单三品级以上官员就达一百多人。而到了自己的年代,这里的学子有些时运不济。于是,李调元发出了「七孔照沙洲,江水昼夜流。高官任你做,一去不回头」的诗叹。

民间传说,内江能出高官,都拜挂榜山下 7 只金鸭所赐的福瑞。清代时有贪婪之人欲挖走金鸭,在山中连挖了 6 个石洞都没找到金鸭,挖到第 7 洞时,7 只金鸭从洞中扑翅而出,受惊离去,从此内江文脉断矣,到了清末才出一个状元骆成骧,并无朝廷要员。

其实,高官「一去不回头」,是囿于时代局势,清代之后,内江也不乏顺应时代潮流的显赫人物,如喻培伦、范长江、张大千等。「富顺才子内江官」这句民间传言,说的是内江籍官吏不仅数量多,而且多出大官良吏,他们或辅国有功或廉洁勤政,久而久之,形成了「内江官」的优良口碑。

辅国良臣

淳熙五年(1178 年),赵雄升任正议大夫,拜右丞相。南宋时右相官职大于左相,相当于主相,可谓一人之下万人之上。彼时,南宋与金国交战数十年,国库空虚,兵民疲惫,特别是光州(今河南省潢川县)一带作为国家的屏障,战火连绵,更是民不聊生。

当时,朝内不少重臣不顾现实,仇恨金国,阻止宋金双边的贸易,致使边境地区的人们生活雪上加霜。拜相后不久,赵雄即上书提请恢复光州的中渡榷场官,相当于重新开启了双边贸易。这是一项富有智慧的决策,彰显了赵雄的担当敢为。所谓治大国若烹小鲜,赵雄有勇有谋,掌控宋金战、和的火候游刃有余。在他看来,稳定朝廷社稷固然重要,老百姓的生存发展同样重要,于是,他免去光州地区民众的苛捐杂税,发展水运,提拔政绩好的官员,一时激起了光州官员干事创业的激情。

这时,南宋抗金名将吴璘之子吴挺由于在朝内有裙带关系,势力如日中天,被安排为利州西路安抚使,掌握了蜀中的兵权。赵雄觉察到其中的隐患,一天,他觐见宋孝宗,开门见山地直谏。大致说,当年中原的父老乡亲没少帮助朝廷抗金,吴挺去了在那儿搜刮苛捐杂税,让百姓失望至极,最后没有打胜仗,百姓心中有恨啊。朝廷现在不但不问责,还把吴挺派到四川去,吴家在那边拥兵自重,迟早要搞出事情。

可惜彼时宋孝宗的权力被太上皇宋高宗架空,他虽然年富力壮,却心有余而力不足。他听赵雄这么一说,确实是这么回事,想做人事调整,苦于实力单薄,调不动,从此,祸根也埋下了。后来,吴挺的儿子吴曦倒戈引狼入室,将金兵带入四川攻击南宋,加速了王朝的灭亡。

在用人上,赵雄爱护良善,连宋孝宗都说他「办事不避仇怨,选才不论亲疏」。当时,文化界大咖朱熹任泉州同安县主簿,多次上书言政,言辞犀利没有分寸,让皇上不高兴,欲治他的罪。赵雄连忙劝孝宗说,朱熹只是个狂妄的书生罢了,治他罪反而成就了他,不如将他的长处为国家所用。

孝宗于是命朱熹为南康军知军。朱熹一到江西,即兴利除弊,重建白鹿洞书院,使之成为与石鼓书院、应天府书院、岳麓书院齐名的宋代四大书院之一。

作为赵雄之后,赵贞吉能以礼部尚书兼文渊阁大学士入辅大政,靠的同样是直率、仁厚。

明嘉靖中期,严嵩父子把持朝政,结党营私,赵贞吉从来不屈于这父子俩的淫威。嘉靖二十九年(1550 年),蒙古骑兵南下威胁京师,此时严嵩等人不顾国耻,主张议和。

明世宗朱厚熜召集文武百官商量对策,大家面面相觑欲明哲保身,没有人敢说话,朝堂上陷入长久的静默。这时,一个身影闪现出来,他朗声陈述道:「城下之盟,《春秋》耻之。且既许贡,则必入城要索不已,即内外夹攻,胡以御之?」大致是说,议和了几乎就摊上了无赖,年年交保护费不说,道义不存,简直是国家之耻,人民之殇。接着,赵贞吉提出了几条务实的措施。

明世宗见朝中不乏有风骨的臣子,心中为之振奋。可惜严嵩一党从中作梗,赵贞吉的主张并未实行,之后他一直遭严嵩打压,屡次被贬谪。即便无官可做,赵贞吉从不怨天尤人,回归故里,依旧坚持初心,传播学说,造福内江的文教事业。

除了赵雄、赵贞吉,同样来自资中的状元赵逵也为官清正、爱憎分明。有「小东坡」之称的赵逵官至中书舍人,拒绝了秦桧的重金收买,宋高宗都对其独立人格褒奖有加,曾对赵逵说:「秦桧推荐人才,从来不提到你,凭这一点我知道你不依附权贵,你不愧为天子的门生啊。」

这些古代内江官位极人臣,在官场的大染缸中阅尽了人性的种种阴暗面,却始终坚持初心和操守。从某种程度来说,他们扮演了封建官僚体系中清新雅致的一面,这一面与奸邪狂妄对立,这一面与腐朽懦弱抗衡。

山水性格

要论「内江官」的性格,可谓既有山的嶙峋不阿、高深博大、志存高远,又有水的融贯天地,寒可冰清,雪有洁白。他们在为官方面颇有建树,铮铮铁骨不屈于奸邪,如遇时运不济,便如沱江水般婉转自如,在治学为文方面将士人的社会价值、时代价值发挥到极致。

不必说赵贞吉在心学上的开创性建树,不必说「小东坡」赵逵对诗学的贡献,一大批内江官员没有在封建官场负面因素影响下变得猥琐腐败,而是选择诗性地、文学地活着。他们提供了一个高标准的文化样本,拓展了封建士人生活的丰富性和可能性。

出生于资州(今资中)的黄泽家族屡出大官,其先辈黄延节曾任大理评事,兼监察御史,更有黄拂、黄播、黄揆等人中进士在多地为官。黄泽自小聪敏好学,却不好仕途,家人也并不要求他必须出仕,于是他致力于钻研程朱理学,先后被授江州(今江西九江)景星书院山长和洪州(今江西南昌)东湖书院山长,在当地培育贤良,教化一方水土,树立起蜀人为师的典范。

师者,不仅传道授业解惑,在古代往往还被尊为「人之模范」。内江古代出高官,拜山水所赐,很大程度还拜当地的文教、师风所赐。赵贞吉致仕后归乡兴文教,恐怕很大程度也是受老师苏秉彝影响。

资州人苏秉彝家境贫寒,但勤奋好学,明武宗正德十一年(1516 年)中举,历任学谕,升国子助教,所到之处,声名俱佳。后因母亲年老体衰,奏请回蜀,改任成都府学教授,为国家培育了不少优秀人才,尤以赵贞吉最为杰出。后来苏秉彝身染重病,坚持抱病教学,与学生谈至深夜,第二天便去世了。临终之前,他将衣冠穿戴得整整齐齐,以儒家之礼了其一生。

「内江官」达则兼济天下,退则能在书中找到彼岸世界。他们对书籍的热爱并不是表象的,除了对知识的渴求还有对道义的坚守。明英宗正统十年(1445 年)的进士向敬,历官大理寺丞。在职期间,秉公执法,平反了很多冤狱错案,受人尊敬。后来在武昌任太守时,也是公正廉明,颇有政绩。他去世之后,同僚们清点遗物,最多的是书,几无钱财。

即便没有做到高官重臣的阶位,「内江官」也从不以自己官位卑微而放弃操守。内江籍官员张万钟任高安县令时,当地旧有习俗,凡是新官上任,当地人都要向其赠献银器,作为供具。张万钟到那里上任时,坚决不收银器,还为穷苦百姓代为偿付拖欠的赋税钱粮,县民们盛赞其德。他去世以后,子孙们打开他的箱子,里面只有书籍,委实是「一尘不染,两袖清风」。

明代嘉靖年间中乙丑科进士梅友松,曾任兵部侍郎衔兼都察院右副都御史,致仕归家后,寄情山水,吟咏自乐。如今,梅友松的后裔子孙也大有先辈的儒雅之风,不仅为「书画之乡」大添异彩,在工、商、科、文、教等各行各业中也都有不俗的业绩。

相为表里

在资中文庙的乡贤祠里,供奉着以南宋状元赵逵、宰相赵雄为首的本地贤良,对面与之唿应的名宦祠,则供奉范祖禹等 28 位外地来资州做官而政绩卓着者。

范祖禹是华阳人,仁宗嘉祐八年(1063 年)中进士,他的第一次官场履新便是资州龙水县(今资中龙结镇)县令。新人的心情很激动,他从陆路到成都,再乘船到资州。他后来写《月夜船行入资州》一诗回忆说:「忆昨卧碧山,苍苍丛桂间。白云为屏石为枕,绿萝长挂明日间。」昨天还在山上以石为枕头睡觉,白云悠悠,绿萝长挂。接着他写乘小船沿沱江走了一天,用「欲乘明月向资州」表达急于入资州的心情。

范祖禹上任后勤政爱民,为人宽厚简朴,平时不言人过。他十分重视教育,大办学校,重金聘请教师,一时资州地区乡人皆以读书为乐。

清代人宋惠绥,从家乡江苏来到资州任州牧,他明敏果决,清正廉洁,振兴学校。他在资州建立了珠江书院,将州属不法之僧的田产拨了三处给书院,以作延请教师和学校的杂用开支,对贫寒子弟则免费入学。后来资州相继建起了栖云、凤鸣、火烽、菁莪等 11 所书院,邻近各县每年都有好几百人前来求学,使资州成为「文风甲川南」的文化之乡。

除州府治地资州外,到内江做官的外地官员受当地政治生态的影响,都勤政廉洁,为民担当。「内江官」与外地官相为表里,成就了一段段佳话。

在隆昌,石牌坊沉积着人文,也记录着百姓的感恩和外地官员的厚德。清代隆昌县令牛树梅的德政坊上刻有楹联:「鹤署承清德教民以孝,琴堂听讼明对己从廉。」牛树梅经常轻车简从,骑着一匹马到乡间明察暗访,时常在乡野街角听取民生民怨,解决问题,离任后百姓集资为其树牌坊。

北关的一处德政坊为肃庆德而立,匾额为「政在养民」,颂词为「清矣」「直哉」。正如「内江官」的清正勇勐,他亲自抗击匪帮,以身殉职。入殓时,余财仅一两三钱银子。

文脉是时光斩不断的根,至今,那些先辈的故事仍然在沱江之滨口耳相传,对当地官风民风起着润物细无声的教化作用。说不尽的「内江官」,故事还在继续。

作者 曾勋