也谈气度:形器不存,方寸海纳

作者

作者气度,意指气魄和风度。《孔子家语·在厄》中有云「芝兰生于深林,不以无人而不芳,君子修道立德,不为窘困而改节」,道明君子应有之气度乃淡泊名利、择一而就、矢志不渝。有此气度者,自古即为人所推崇。

永不褪色的气度

嵇康,魏晋名士、「竹林七贤」之首,「身长七尺八寸,美词气,有风仪……人以为龙章凤姿,天质自然。恬静寡欲,含垢匿瑕,宽简有大量」。山涛评价其「为人也,岩岩若孤松之独立;其醉也,傀俄若玉山之将崩」。嵇康在形象上器宇轩昂、明朗高洁。在学识上,不仅「家世儒学」、继承老庄思想,还提出了「宅无吉凶」「声无哀乐」等哲学新命题,且「善鼓琴、工书画」,才情高绝,备受推崇。

在精神上,嵇康追求自由之境界,向往山林恬淡之乐,远离济济于名利、欺世盗名者。嵇康这种孤傲、淡然、遗世独立的风度乃魏晋时期士人追求之极致,也为后来人所向往。《世说新语》称赞他是「方中之美范,人伦之盛业」。

嵇康虽追求清雅逍遥之境,但生逢乱世,尤其在高平陵事件后,司马氏掌曹魏军政大权,党同伐异,一时间「天下多故,少有全者」的情况下,他始终抱有济世济民的情怀,不与黑暗统治相妥协,以过人的气魄痛斥其时「下逮德衰,大道沉沦」,「下疾其上,君猜其臣。丧乱弘多,国乃陨颠」。甚至在好友山涛举荐自己出仕司马家时,毅然与之绝交,并写下《与山巨源绝交书》,以「七不堪,二不可」表达决绝的态度。他希冀着如圣人般的统治者出现,以「万物为心」、以「天下为公」,「虽居君位,飨万国,恬若素士接宾客也。虽建龙旂,服华衮,忽若布衣之在身」以匡扶正义,继而达到君臣相得、人民富足的理想世界。?

为了维护世间正义,嵇康舍生取义为吕安辩护,最后被牵连身死。临刑前,他神色不变,慨然而奏广陵散。曲终曰:「袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,广陵散于今绝矣。」面对死亡,他淡定从容、视死如归,此间浩然之气、名士风度为人所敬仰。

嵇康,他既有「托好老庄」、逍遥自在的超然风度,又有愤世嫉俗、向死而生的慷慨气魄,道家和儒者的魅力在他身上交织,构成了他在历史长河中永不褪色的气度——「似明月之映幽夜,清风之过松林」。

魏晋的名士风范从一种人格范式上升成了时代的气象,便是后世人们常说的「魏晋风度」,影响十分深远。而在魏晋风度形成前不久的东汉末年,张辽和李典的故事诠释了另一种气度。

张辽与李典素来不和并非因为小恩怨,而是有深层原因的。在张辽投降曹操之前,作为吕布八健将之一,他参与了惨烈的兖州之战,李典的叔父李干正是死于这一战。张辽加入曹操麾下后,李典与张辽、乐进屯兵合肥,孙权率东吴大军围攻。张辽担心私人恩怨会影响作战,李典却慨然道:「此国家大事,顾君计何如耳,吾可以私憾而忘公义乎!」面对国家大义,李典放下了「家恨」,最终两人联手,屡次挫败孙权的进攻,正是卓然气度的体现。

胸怀家国的儒雅风度

同样身处乱世,面对民族的危难,周恩来 19 岁东渡日本留学时,以豪迈的气魄写下了「大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄」的诗句,以表达寻求救亡图存道路的决心,印证了少年时「为中华之崛起而读书」的豪言壮语。

1922 年,在欧洲留学时,已加入中国共产党的周恩来在得知曾经觉悟社的同志黄爱因组织长沙纺织工人罢工惨遭杀害的消息时,悲愤交加,作《生离死别》一诗,字里行间透露着对亡友的悼念之情,以及慷慨激昂的愿为革命事业奋斗的悲壮之气。

这种共产主义革命家鞠躬尽瘁的献身精神、誓死不变的慨然气魄,自他少年始从未更改。不论是面对战场上的炮火隆隆,还是地下斗争中的无声硝烟,历经无数次生与死的考验,周恩来都临危不惧,将个人生死置之度外,千方百计保护党和人民的利益,始终践行着自己的誓言——「我认的主义一定是不变了,并且很坚决地要为他宣传奔走」。

与激流奔涌的「革命」相对的是周恩来身上展现出的儒雅风度、君子风范。无论是与民主人士的交往中,还是与各国首脑的谈判中,那举手投足间流露出的温文尔雅、沉着冷静、机敏智慧,都曾令谈判对手折服,令无数人开始正确认识中国共产党,为新中国的外交打开了新局面。

西安事变前,美国记者埃德加·斯诺穿过重重阻力来到延安,见到了周恩来,他写道:「他确乎有一种吸引力,似乎是羞怯、个人魅力和领袖的自信的奇怪混合的产物。」这种吸引力让更多人看到了中国共产党和红军的真正形象。新中国成立后,周恩来在处理外交事务时,同样以翩翩风度给外方人士留下了深刻印象,为中西方关系解冻做出了卓越的贡献。

周恩来的一生历经风险,却始终怀着「愿相会于中华腾飞世界时」的愿望,以无所畏惧的魄力、矢志不渝的精神践行着革命事业。而儒雅的风度、睿智的谈吐与坚定的信念相融合,铸就了他在中华民族伟大复兴事业中熠熠生辉的气度。

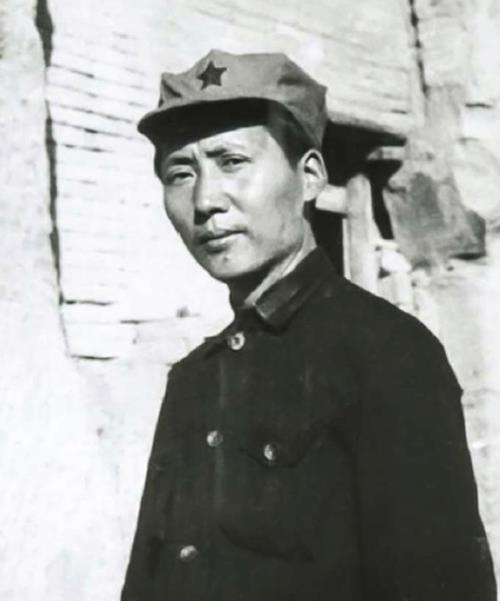

在毛泽东身上,气度又呈现出不一样的特点。

五四运动时期,毛泽东在《湘江评论》中写道:「天下者,我们的天下;国家者,我们的国家;社会者,我们的社会。我们不说,谁说?我们不干,谁干?」不仅表达出他的远大抱负,也彰显了其胸怀天下的气度。

新中国成立后,百废待兴。面对美国在朝鲜半岛制造的紧张局势,毛泽东极力主张出兵。他在分析战局时指出,「(美帝国主义)在军事上只有一个长处,就是铁多」「敌人大炮比我们多,而士气低,是铁多气少」。后来,在总结胜利之道时,毛泽东说:「敌人是钢多气少,我们是钢少气多。」跟「钢」的优势比,我们的士气来源于维护世界正义之「气」、保家卫国之「气」和举国同心之「气」。

对「钢」与「气」的论断,正如 1946 年毛泽东提出的「纸老虎论」。他说:「一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。」这样的傲然气度贯穿了毛泽东的革命生涯,也坚定了中国人民革命和建设的信心。

和合气度

于个人而言,气度是百折不悔的执着、是雍容淡雅的风度、是敢为人先的气魄。「天行健,君子以自强不息」的坚韧,「大道之行也,天下为公」「天下兴亡,匹夫有责」的无私,「穷则独善其身,达则兼济天下」的胸怀,既是中国人孜孜不倦的价值追求,也是国家展现出来的风度。

国家风度不是浮于表面,而是根植于文化传统和历史底蕴。中华民族先贤在实践中孕育出了和合文化基因,蕴含了和而不同思想及大同思想,对内筚路蓝缕、为民担当,对外则海纳百川、包容万物。

儒家经典《中庸》谈到,「万物并育而不相害,道并行而不相悖」。文明的繁盛、人类的进步,离不开求同存异、开放包容,离不开文明交流、互学互鉴。

自古以来,中国就有聚天下英才而用之的传统。盛唐时期在中国做官的外国人就多达三千人,改汉名为晁衡的日本遣唐使阿倍仲麻吕,甚至担任过安南都护、安南节度使等要职,最后官至光禄大夫兼御史中丞,被封北海郡开国公。这样「不拘一格降人才」的气度,正是来源于强盛的综合国力与大国自信。

在数千年处理多民族内部事务与复杂外交关系的过程中,中国积累了丰富的经验,并凝练出「协和万邦,和衷共济,四海一家」等胸怀天下的气度。

「大同」思想最早出于《礼记·礼运》。「大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲不独子其子,使老有所终,壮有所用,少有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养。」追求「天下平、万民安」,这种气度是针对整个世界而言,正是广阔胸襟的体现。

2014 年 8 月 22 日,习近平总书记在蒙古国国家大唿拉尔的演讲中提到:「中国愿意为包括蒙古国在内的周边国家提供共同发展的机遇和空间,欢迎大家搭乘中国发展的列车,搭快车也好,搭便车也好,我们都欢迎。」在这样的理念倡导下,中国提出了「一带一路」倡议、深入实践「人类命运共同体」。

在新时代,构建人类命运共同体的伟大理念越发彰显其重要性。构建命运共同体是一种气度,「万物并育而不相害,道并行而不相悖」的和而不同亦是一种气度,这也是中国看待世界的准则。

气度,是一种敢为人先、砥砺前行的气概,是一种从容大方、淡泊宁静的风度,是一种纳百川、容日月的气量。个人拥有此气度方能成其大,国家拥有此气度方能成其高。

作者 庞博