驮起了一个迷茫的时代 送走了一个王朝的背影

作者

作者玉米是如今人们最常见不过的粮食了,其实玉米很早就成为美洲人的主要粮食作物,直到 1492 年哥伦布发现新大陆以后,玉米才传到旧大陆各国的。大约在明朝,玉米传入中国,而玉米在一开始就叫「玉米」吗?它的名字又是怎么来的呢?这要从慈禧太后「西狩」说起,而说到「西狩」又不得不提到西贯市村和西贯市清真寺那「贯市一夜」。

由慈禧太后「西狩」说起

庚子前夕,京城里外义和团运动,如火如荼。八国联军攻进北京,慈禧太后带着光绪皇帝出逃,名曰「西狩」。光绪 26 年 7 月 21 日(1900 年 8 月 14 日),慈禧一行出德胜门经海淀,小憩于颐和园,穿过崎岖难行的红山口,从望儿山下北上过温泉,晚 7 时抵西贯市村。

慈禧所以选定西贯市村有四个原因。其一,她少时待选入宫,曾途经这里,是她进入京师,走进皇宫的最后一站。离开西贯市村之后,才开始了天地悬殊两种社会角色的转换。其二,西贯市村拒绝义和团,不与之为伍。对义和团又恨又怕的慈禧把选定西贯市村作为「西狩」第一站,当在情理之中。其三,慈禧一行,仓皇出逃,几无近卫,而闻名京畿,名震武林,且有六大镖行的西贯市村,在此危亡时刻足可护驾卫国。其四,从皇宫出逃已十几个小时,大家饥渴难挨,寻个较大村落安顿,较富足的西贯市村当是首选。

西贯市村的村民得知圣驾临幸,由村中族长李锡伦率村民迎驾于村南马家坟。进入村中,慈禧梳一汉头,身着蓝布衣裳,俨然乡间村妇,却是威仪不减,令人生畏。进村之时,各家门户紧闭,屏息无声,唯恐惊驾。

慈禧等住进了西贯市清真寺,因为这里不与村民杂处,最是清静安全。据金易着《宫女谈往录》记载:「西贯市是个较大的村子,往街里一看,青砖房子不少,可谁家也不愿收留我们。再说这里住的都是回民,他们在生活上不愿和汉民掺杂。」这也是慈禧住进寺内的原因之一。

慈禧进入清真寺大殿,见到殿上悬挂康熙御旨,纳头叩拜,而后在大殿里召开了御前会议。慈禧坐在靠椅上用满语斥骂光绪及诸亲王,众人无不垂手恭听。这把靠椅,后来被村民视为御座,予以保存,文革中不知所终。

慈禧一行突然来到西贯市村,急忙备膳,煮鲜玉米吃最为便捷,稍后,村民蒸熟了玉米面窝头。慈禧何尝如此饥饿过,捧吃着热腾腾的大窝头,甚觉可口。便问这是什么做的?李莲英答:「这是棒子做的。」太后听罢说道:「这么好吃的东西为什么叫『棒子』,改叫『御米』吧。」从此棒子有了御封的新名,久而便写作了「玉米」。

当晚,慈禧住在西贯市清真寺的大殿里,光绪及后妃睡在配殿,其余人等住进民宅,士兵随从露宿街头。

西贯市村

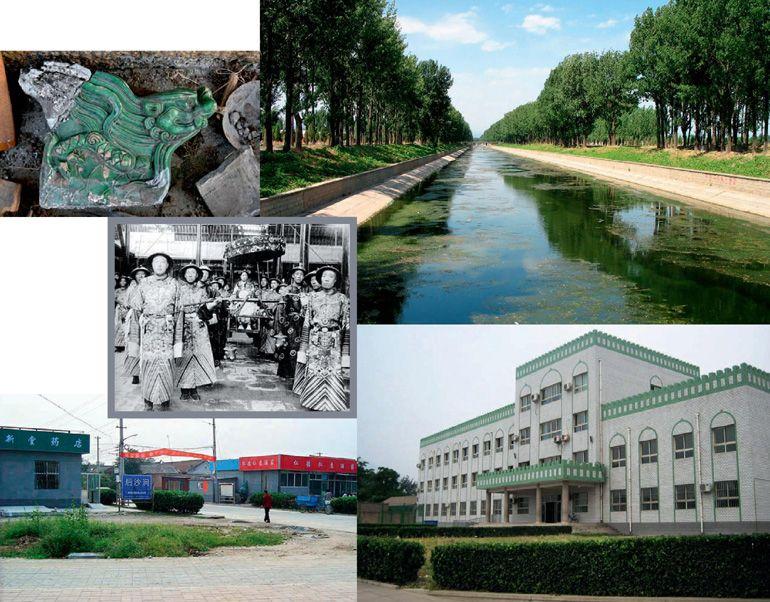

西贯市村隶属于北京市昌平区阳坊镇。这个名字第一次记载下来,是在元至元 23 年(1286 年)编纂的《大元一统志·大都路》一书里。西贯市村村西为燕山余脉黑山头,有人考证《木兰诗》中的「旦辞黄河去,暮宿黑山头。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡马声啾啾」即指此处,此山又称驻跸山。京密大运河从村东绕经村南,直趋昆明湖。

西贯市村是北京市最大的回族同胞集聚的地区,村内有 95% 的村民是回族,人数约 1200 人。据传,贯市回族和京南西红门等村的回族于明初跟着燕王朱棣北上来京,分别落居两处,所以北京回民有「红门陈、贯市李」之说。西贯市村回民老户姓氏甚多,如李、海、张、康、陈、黄、高等,而「李」则为村中大姓。又有考证,贯市李从南京二郎岗迁来,经山东德州、河北沧州,几经辗转,落户贯市,繁衍至今。

明清以来,西贯市村多出武人,千人左右村落竟开了六大镖局,名声赫赫长城内外。其中东光裕镖行、西光裕镖行,名列京师八大镖局之中。因李姓家族镖业兴隆,名闻遐迩,长城里外,皆知侠义回回「贯市李」。

当年慈禧起驾继续北行,当时西光裕镖行东家李锡均为慈禧和光绪准备了数乘骡驮轿,为减少颠簸之苦,在轿中放置银锭若干。真正用意是路上以备急需,因不敢公然向天下至尊施舍,便托词以银锭压轿。

村民杨巨川自告奋勇为慈禧一行引路,他只是个普通农民,从未远行。走后,村人都为他本不识路捏一把汗。其实,他只需把圣驾从乡间小路引到昌平县城即可,此时武官员已从京城赶来护驾,之后走上官道,线路分明,已无需再引路。而真正以镖师身份护驾者正是西光裕镖行东家李锡均。由此慈禧圣驾一行路经南口,出居庸关,经宣化、大同直奔西安,终化险为夷。

两年之后,圣驾回銮,慈禧念杨巨川忠勇可嘉,因其非文非武,便封个虚衔「引路侯」,在村中盖个府邸,月月赴京领些俸禄。赏赐李锡均二品花翎顶戴,封为浙江补用道。

慈禧回銮北京,想起了那顿玉米面窝头。便传旨御膳房做出西贯市村的窝头。御厨们深知此时的太后吃不出被饿煞时的口味,又不敢违旨,便以栗子面为主,精心配制,做成了不足寸高的小窝头,颇得太后赞赏。清朝灭亡,御厨们便将这小窝头做法带出宫外,流传开来,成为京城名点。

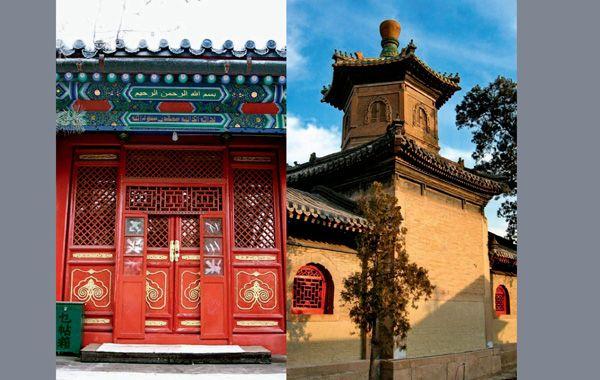

西贯市清真寺

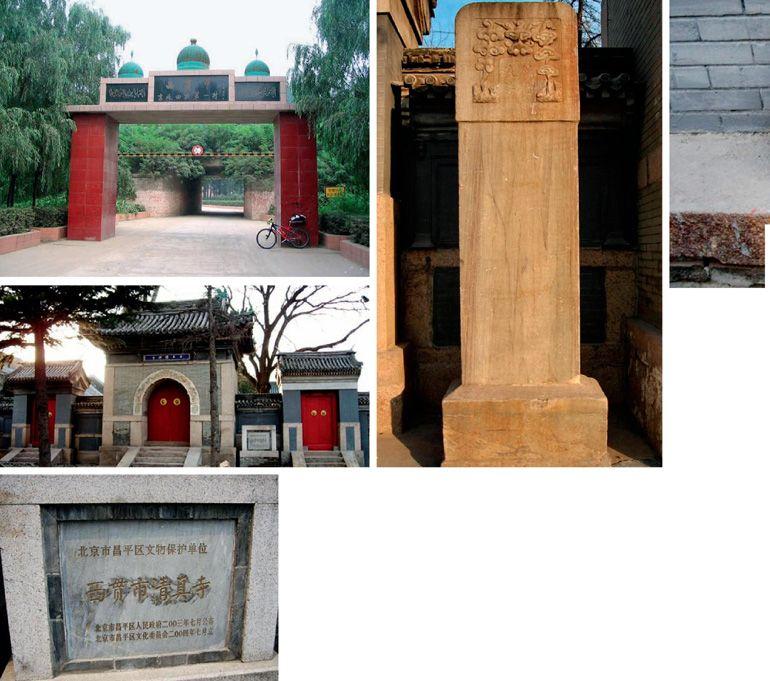

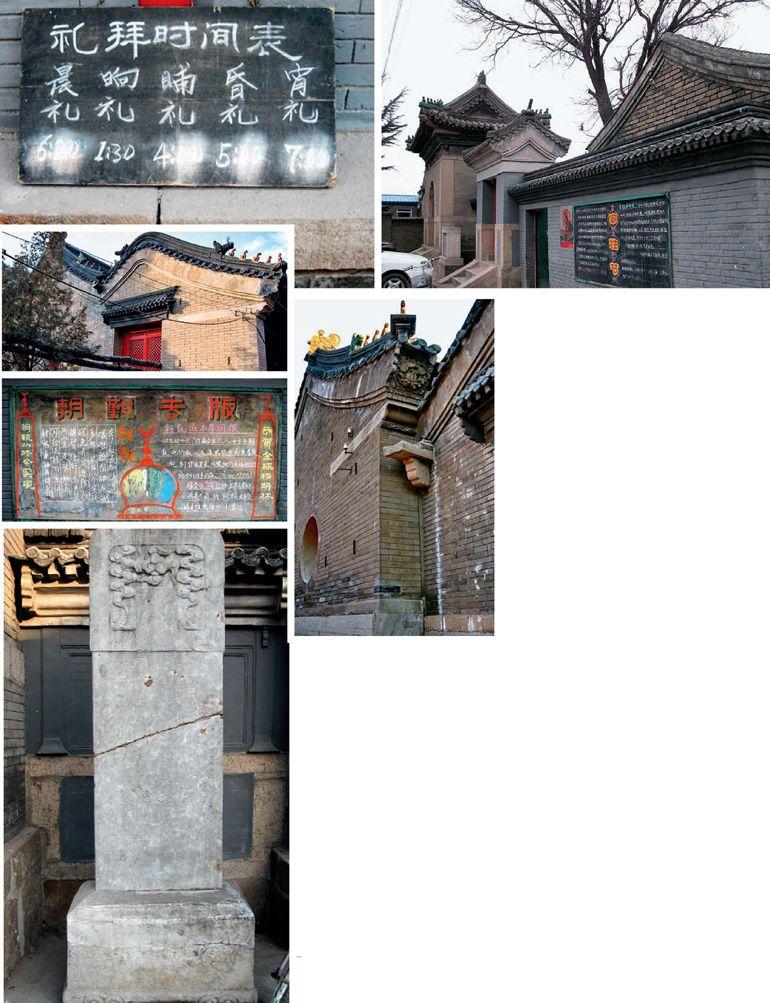

北京回族形成于元代,北京清真寺大多都建于明朝。北京市现恢复清真寺有 60 多座,按照始建年代排行,西贯市清真寺排第六位,至今已有近 520 年的历史了。牛街地区的礼拜寺,被誉为北京的伊斯兰教第一圣地「小麦加」,而西贯市村凭该清真寺,被誉为北京的伊斯兰教第二圣地「麦地那」。

西贯市清真寺据碑文记载,始建于明孝宗弘治 7 年(1494 年),原称「灌石村清正礼拜寺」,此后,明嘉庆、万历年间都有扩建重修的记录。清朝入关后,从康熙 48 年(1709 年),雍正、干隆、道光,直到光绪、宣统历代也都有扩建、修葺的碑文记载。宣统初年(1909 年)西贯市清真寺已成了具有一定皇家气魄的庭苑式的古寺,成为京北胜迹之一。可惜最终摧毁于文革中,只留下了寺门与大殿,现存的寺门就是雍正年间建的。但它最光辉的历史却是因为 1900 年义和团运动失败,八国联军攻占北京后的「贯市一夜」而载入史册。

北京清真寺多为外中内阿合璧式的建筑。西贯市清真寺占地约为 2170 平方米,古寺现有大殿一座(9 间),配殿及其它房屋 28 间。青砖绿瓦、雕梁画柱,房上的屋嵴六兽是刀工精细的刻砖,还有浮云、花朵、叶茎等图案组成的像物,具有伊斯兰文化艺术的特色。

慈禧回宫后一直难忘西贯市村的那一夜。她让人在颐和园的谐趣园西边,按照西贯市村农舍样式建造了坐西面东房舍五楹,并亲题「乐农轩」匾额。皇家殿堂都是坐北面南,乐农轩却以西为上。这和她的西贯市「清真寺情结」不无关系,因为西贯市清真寺大殿就是坐西朝东。慈禧还在房前空地上辟出菜畦、麦地,周遭围以竹篱,不时率领近侍在此学农,并让御膳房用自己种的玉米做窝头。

慈禧回京之后,立即兑现离村时的许诺,为重修西贯市清真寺赏银 24 万两。可惜,取银人将银票存于志诚银号,未及取用,银号关门,全部银两被坑。 此外,慈禧又亲赐金字匾额「灵感昭着」,以为表彰。追随其后,光绪赐匾「忠输亲上」,庆亲王匾「奥妙无穷」,肃亲王匾「涵虚味道」及另两个重臣的匾「造化精微」和「主宰万有」,只容百余人的大殿,却有朝廷六块大匾,实为国内罕见。不过这些文物,早已是灰飞烟灭。

在八国联军践踏下,血雨腥风,国将不国。尽管慈禧政权腐朽无能,但它的存亡,关系着国家命运,影响着中国历史走向。西贯市村的款待,让慈禧等人大为感动,西贯市村提供的骡驮轿,驮起了整个一个王朝,驮起了一个迷茫的时代,送走了一个王朝的背影。

作者 本刊编辑部