非遗穿越千年之美

作者

作者

巫罗·海 心怀大爱 以声唤生

浩瀚宇宙,万物有灵。巫罗·海作为非遗传承人,通过对传统文化的独特理解,清净喜乐地吟唱世间万物,以非遗的原生传唱,以声音召唤大爱、唤醒生命,活化非遗传承少数民族生命之声,弘扬民族文化,守护民族非遗,一次次为非遗文化做出有能量、有影响、有传播的发声。

让世界听见东方民族之音

巫罗·海,心布洛创始人,传承民族古乐,她的创作源于自然,用声音传递自然之魄,自然吟唱,以声唤醒人心,让身心得到平静和安宁,挖掘民族原声,打造非遗文化。对于非遗传承人的身份,巫罗·海如此认为,「非遗传承人身份认同是国家和社会对我的肯定,同时也增加了我自身的责任感,我必须肩负起保护传承和发展非遗古乐的使命。因此,我创立了心布洛,把非遗古乐开发创新成一整套古乐音声智慧系统的教育体系,通过古器、古乐、古舞的能量,激活唤醒人们身心健康,唤醒人们对古老中华民族文化的自信,更好地帮助人们从中获得更多地认知、应用和创造。」

近年来,为了促进非物质文化遗产行业发展,国家大力支持非遗传承发展,随着探寻中华民族伟大复兴梦的步伐日益加快,中医界和音乐界都掀起了传承和弘扬中华民族优秀传统文化的风潮。而非遗古乐项目不仅可以通过古老音声创作将中国传统的人文精神向世界传达,更是对后现代人身心非常有益的一种生活方式,巫罗·海对非遗古乐项目的发展非常有信心。

「弘扬民族文化,守护民族工艺」是巫罗·海从事非遗文化项目的初衷,也是她创立心布洛的初心和核心。「因为我本身就是布依族的古歌传承人,我深知民族古乐传承的发展真的非常困难,特别是非物质文化遗产损毁、流失、失传等现象比较突出,缺乏保护传承少数民族文化的创新型高素质人才,随着传承人的离世,很多古乐就成了绝唱。除此之外,这些老祖宗留下的瑰宝不仅对后现代人有着很大的益处,更是华夏民族的血脉,是我们的民族精神、民族之魂。」巫罗·海饱含情感地回复道。

创新是非遗最好的传承

非遗文化是中华民族古老的生命记忆和活态的文化基因,是中华民族文化根脉的活态流变。非物质文化遗产是各族人民世代相承的,是与民众生活密切相关的各种传统文化表现形式,包括口头传统文化载体的语言,传统表演艺术,有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践,传统手工技能,以及表现形式相关的文化空间等。

在巫罗·海看来,非遗项目需要创新,但不是没有原则的创新,创新与转化是对非物质文化遗产的最好传承。因此,对于非遗保护而言,要在不破坏非遗生态的前提下实现非遗的创新发展,结合时代发展,「以古人之规矩,开自己之生面。」努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展,使之与现实文化相融相通,共同服务于文化人。可以说,创新与转化是对非遗的最好传承。

在非遗古乐传承项目上,巫罗·海一直不懈地努力。她不仅仅只为传承自己民族的古乐,对于整个古乐的产业生态链她都进行深度挖掘。13 年的时间,巫罗·海及团队已经挖掘、整理出 500 多首古乐,保护和创新了近千件乐器。在巫罗·海眼中,中国古老、传奇的民族音乐才是最酷的,而且是非常有智慧的。古乐并不像很多人认为的那样与现代人离得很远。相反,它可以用年轻人喜欢的方式让他们关注和接受,可以是很现代化的、多元化的、时尚的,更可以是很国际化的。

非遗商业化也是对非遗文化最好的传承,巫罗·海打通了整个非遗的产业生态链,围绕文化教育、非遗文旅、影视传媒、文创品牌、演艺经纪、非遗科技、文化金融七大板块,构建中国民族非遗文化传承产业版图来完成非遗的全方位呈现,打造非遗文化「新经济全产业链条」,推动民族古乐文化发展。

让非遗古乐「活下去」「活起来」

巫罗·海及团队通过各种方式努力将非遗古乐普及给更多的受众,陆续开展系列传承教学,进校园、进社区、进企业,让非遗古乐「活下去」并且「活起来」。巫罗·海认为,再造性保护注入创新活力是对古乐最好的发展,「把它与当今高新技术智能化社会有效连接,通过生产性保护,借助生产、流通、销售等手段。」

巫罗·海策划发行以东方少数民族文化为内容核心的《远古唿唤》系列纪录片,寻找、挖掘、整理了近 50 个民族的古调,重新进行编排、配乐、创作、传播;举办了全国规模最大的数万人「非遗文化」主体音乐会,引领新生代对民族文化的理解与热爱;举办了不同主题系列的音乐会,通过全方位全息以不同的形态去展示非遗古乐的舞台魅力。有最原始的非遗主题音乐会,运用古老的声音结合新的科技全新影像去呈现非遗古乐的魅力;还有以自然为主题的《自然唤醒》系列巡演音乐会,是一个「五感」合一的疗愈自然音乐会;以及民族古乐电音节,通过不同的维度去呈现非遗古乐的魅力和它的生命力,以及艺术价值,让更多的年轻人喜欢接受。

非遗需要活态传下去,活态传承就是让它变成一种生活方式,存在于生活里。多年来巫罗·海辗转全国各地传播非遗古乐文化,多次在北京举行非遗古乐沙龙和讲座,「自然疗愈音乐会」等,既展示了华夏古乐文明的深厚底蕴,又能帮助他人重拾生命自信心。多次的北京之行巫罗·海获得了各界人士的认可与肯定,接下来她将在北京建立非遗艺术生活空间,让更多人在古乐的世界里获益,使非遗文化走进千家万户,让非遗古乐世代薪火相传。

唐燕 向世界讲述异彩纷呈的中国故事

你知道我们中国有什么样的娃娃吗?纱绢为肤、裁帛为衣,俏丽了千年,它就是—北京绢人。绢人以金属丝为骨、棉花为肉、纱绢为皮、真丝为发、绸帛为衣,塑制而成的立体软形人偶,因其表面材质得名。2021 年,北京绢人被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,做工巧妙精致,造型栩栩如生,具有浓厚的中国风,曾多次作为国礼、北京礼物而享誉国内外,也向世界讲述了异彩纷呈的中国故事。

在北京有这样一个地方—唐人坊,那里面陈列着一系列可爱的、栩栩如生的、具有深厚民族文化内涵的娃娃。可别小看这些娃娃,它们曾作为「国礼」走出国门,也出现在 2022 北京冬奥会上,向世界传播中国优秀传统文化,而这些娃娃就是北京绢人,又被叫作「唐娃娃」。本期我们特邀唐人坊创始人唐燕,听她讲述她眼中的「唐娃娃」。

《时尚北京》:最初对「北京绢人」的印象是怎样的?那这么多年过去了,您对这项工艺又有着哪些不同的看待?

唐燕:当初第一眼看到北京绢人时,被丝绸制作的娃娃惊艳了。决定做绢人之时,正是「北京绢人」没落之时,市场萧条,专心学这门技艺的人寥寥无几。几位绢人制作大师均年事已高,懂得这项技艺的人所剩无几,如果没有人接力真的会失传。所以我毅然转行,开始追寻小时候的梦想,并拜「北京绢人」第二代传人杨乃蕙为师,开启了娃娃事业,专心做起了唐娃娃。

《时尚北京》:2003 年您创办了北京唐人坊发展有限公司,研发并创建核心品牌「唐娃娃」(「北京绢人」)。为什么起名「唐娃娃」,有何寓意?

唐燕:因为我姓唐,又喜欢娃娃,所以把我做的娃娃起名为「唐娃娃」。「唐人坊」也是由此而来,世界各国人习惯把中国人称之为「唐人」,也希望未来只要有「唐人」的地方都有「唐娃娃」的身影。我所研发制作的娃娃都是以中国古代人物形象为主,「唐娃娃」才是真正属于我们中国自己的娃娃。

《时尚北京》:时至今日,您不仅让越来越多的人知道了「唐娃娃」,而且还把它推向了世界舞台。在 2022 北京冬奥会期间,就被送进了北京冬奥村运动员公寓、媒体中心、非遗展示区等场地。如何看待「唐娃娃」走进北京冬奥这件事?您觉得这对于「唐娃娃」今后的发展会起到哪些作用?

唐燕:作为「冬奥礼物」的杨贵妃、穆桂英、孙悟空、花木兰四款唐娃娃小巧精致,娃娃虽小,但妆容全部为手工绘制,所穿衣服也是京剧剧装的原样缩小版,每个唐娃娃都是精心打造。四款娃娃代表中国的人文精神,是正义、勇敢、真善美的化身,表达了中国文化的核心价值,均为京剧装扮,从头盔到服饰都能够代表中国文化。唐娃娃向世界传播非遗风采,也让这门古老的非遗传统工艺走向世界。

《时尚北京》:您眼中的「北京绢人」技艺是什么样的?对这种技艺的前景抱着怎样的态度?

唐燕:传统的「绢人」要经过几十道工序,手工制作精细,用丝绸体现的技艺美不胜收。「北京绢人」也不是单一的技艺,而是多种非遗技艺于一身,如果完全按照传统工艺、用料进行制作,产品价格较高,只能供爱好者收藏,很难打开普通消费者的市场。「绢人」失传的原因也是价格高,而且掌握这项技艺的人少,逐渐被市场边缘化,无法形成生活应用价值。

为了让绢人适应市场的需求,让更多普通人能够了解喜爱这项传统工艺,我们不断进行工艺改进,将绢人的头部、四肢由原来的手工雕塑、缝制改为翻模,再配以精巧的中华民族传统服装,栩栩如生。尽管改变了技术和材料,但却保留了绢人手工技艺的精华,如捻丝编花、手绘妆容、人工盘发等,因此绢人的特征与韵味都较好地「遗传」给了「唐娃娃」。改良后的「唐娃娃」为绢雕艺术注入了新的活力,价格也从几千元降到了几十元、几百元,一投入市场便得到了消费者的认可,「唐娃娃」终于走进入了寻常百姓家。

现在我们把「唐娃娃」做成手工 DIY 的材料包,推向中小学校园及社区、工会等,让更多人在学习制作「唐娃娃」的同时,了解我们中国的传统文化,也了解「北京绢人」这项濒临失传的技艺,在弘扬传统文化的同时提升大众的审美。与此同时我们还承办了「国家艺术基金」项目和「北京艺术基金」项目,为「北京绢人」传统技艺的传承培训后继人才。

《时尚北京》:这么多年身处非遗领域,在您看来对于「非遗」是要一直坚持并保留原有技艺,还是在保留原有传统技艺的基础上,对它做出一些创新发展?

唐燕:非遗传承必须融入当代的生活和审美,符合大多数人的消费观,在中国文化里易经的哲学观念就是「变」,非遗不可能只停留在某一个年代,一定是要与时俱进加入现代人的理解,采用现代的工艺、材料和科技等手段,才能不被时代淘汰,非遗才能更好地传承下去。

《时尚北京》:如何让「北京绢人」这项技艺更具商业价值?

唐燕:进入商业领域与不同景区知名 IP 合作,如故宫、国博、国家大剧院、颐和园、省级的博物馆等顶级的国家博物馆合作,联合开发属于文化场馆的 IP 形象,并合力推向市场,几经尝试获得了消费者的极大好评,同时也取得了很好的经济回报。与地方政府合作,深度挖掘当地民族地区文化的特色,纵向五千年、横向五十六个民族进行多维度的产品开发,得到当地政府的大力支持,并研发出具有当地特色的文化旅游产品,深得消费者喜爱。

《时尚北京》:着眼新时代,如何让「北京绢人」这项非遗技艺永葆青春活力?

唐燕:「文化 +」的多业态融合发展。专业的设计团队 + 非遗的深度挖掘 + 纯手工生产制作,「文创 + 旅游 + 商业」产业发展模式,推进地区三大产业联动发展。集设计与生产、非遗与文化、传承与保护多元素为一体的文化创意园区,从而带动旅游业的发展。在做旅游文创产品创新时唐人坊就已经提出文化创新、技术创新、营销模式创新的原则,找到消费「痛点」为旅游产业、为消费者提供最好的产品。现在唐人坊线上和线下同步销售,加之旅游景区和定制化商品双重推广营销,让唐娃娃文创产品受到消费者的热捧。

向立高 传承优秀传统中华文化是我一生的骄傲

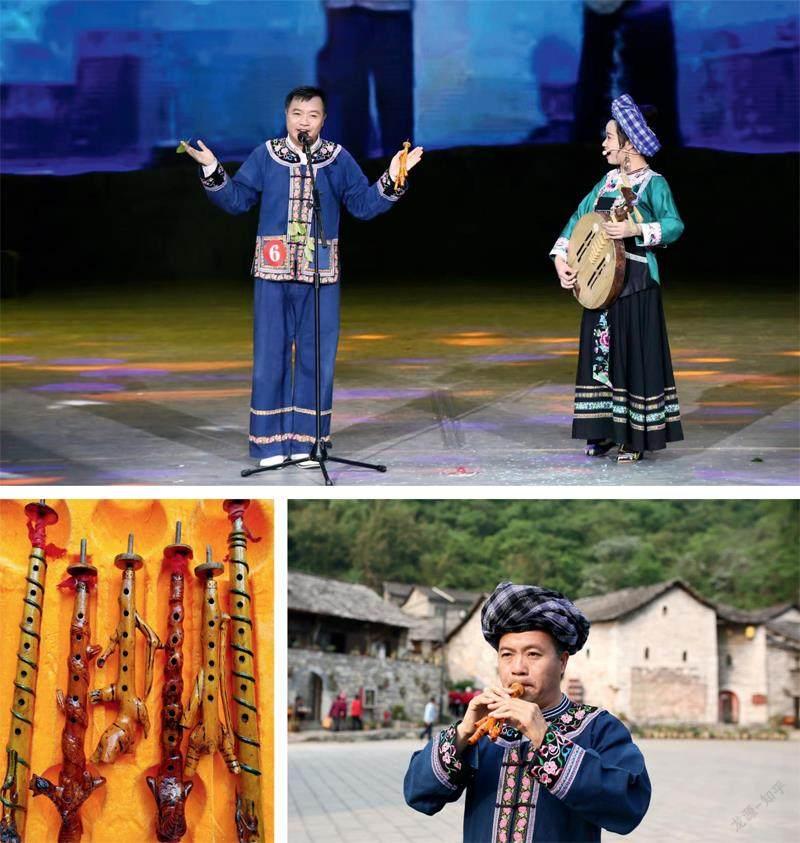

「布依族勒尤」非遗传承人向立高对音乐的禀赋和热爱是从学习「勒尤」的制作和演奏开始的。从小埋下了音乐的种子,20 多年来,培养了上百名学生及校外研学学生传承「勒尤」,主要传授勒尤制作和吹奏技巧。这些年向立高一直坚守保护和传承勒尤的初心,开展布依族文化的挖掘、文旅产品开发、民族歌舞培训、民族文化进校园等工作,参加展演和公益演出 1000 多场次。作为「布依族勒尤」传承人,他潜心专研吹奏技艺,手工制作「勒尤」乐器,传承非遗文化。

勒尤:祖辈传承的非物质文化遗产

「勒尤」是布依族世代相传的一种古老的民间乐器,古时称为盘勒、 勒。布依语音为「想友」之意。勒尤的音色圆润明亮而甜美,区别于非箫、非笛、非唢呐,有独特的一种音色,凭借这种独特的音色,填补了中国没有弱音器的空白,入选国家级非物质文化遗产名录。同时也具有非常丰富的音乐表现力,深受布依族人民的喜爱。勒尤的曲调较多,其分类为相思调、情歌调、叙事歌调、古歌调、喊妹调、结婚调、立房调等等。布依族的「勒尤」源于宋代,流行于布依族地区,脉传谱系十分复杂,没有文字,句系口传心授,而且是祖传的形式,即是前人传与后人、上辈传与下辈的方式。

向立高的祖辈都是勒尤传承人,到他这代已经是第五代传承人。自幼受到爷爷和父亲的音乐技艺熏陶,向立高从 6 岁开始便跟随父亲学习勒尤制作,开始是用竹子制作,后面又用泡桐树、地瓜藤、花椒树、桐子树等制作,在长期的制作勒尤和打磨音色的过程中,向立高发现并总结了材质决定音色,乐器的厚度不一,音色也不一样,穿孔大小不一样发出来的声音也不同等特点,后来向立高根据曲目的表现方向和变化需要选择材质制作勒尤,一般选用材质硬一点的材料,先放入水中煮开一个小时后拿出来阴干,全部干透了制作就不容易开裂,音色更美。外形方面,向立高有时候根据演出的需要在传统勒尤的外观上做了改变,也受到一些民族文化爱好者的喜爱。

非遗文化独特魅力

2020 年 1 月 20 日,「中华民族音乐传承出版工程」摄制组到贵州镇宁布依族苗族自治县实地录制,向立高积极配合镇宁县委宣传部的工作,吹奏了《想你》、《黄角树之恋》、《走远方》、《相思在枫叶林》、《喊妹调》五首勒尤曲曲目,这 5 首曲子已录入「中华民族音乐传承出版工程」。2020 年 8 月,向立高参加央视《乐游天下》栏目录制,用勒尤在布依族传统节目八音坐唱中担任主角演奏。2020 年 12 月,向立高被评为非物质文化遗产「布依族勒尤」省级传承人。

作为非遗传承人的向立高积极参与众多公益传承和传播工作,参加公益演出上千场。比如在贵州镇宁布依族苗族自治县沙子乡用勒尤节目慰问参战退伍老兵、孤寡老人、留守儿童。除此之外,向立高还积极参与公益教学活动。在安顺为前来体验、研学的学生教授布依族特色非遗传承乐器「勒尤」演奏知识。参加贵州省安顺市文化馆举办的「我的中国梦—文化走进万家」活动和贵州省安顺市举办的「文化和自然遗产日」,向大众展现非遗文化的魅力。

「布依族勒尤」文化传播者

多年来,向立高经常参与民族特色文化演出活动的策划和执行,布依族文化挖掘与传承、旅游产品开发、民族歌舞培训、民族文化进校园和民族品牌代言等相关工作。作为国家级非遗名录「布依族勒尤」传承人,向立高一边潜心专研吹奏技艺,一边对布依族文化进行挖掘、研究、保护和传承。镇宁自治县文体广电旅游局组织开展国家级非物质文化遗产项目「布依族勒尤」数字化采集工作,向立高作为该项目的传承人,在长达一年的时间里,始终积极配合并开展了大量工作,寻找虫壳、制作勒尤、讲述传承工作情况、拍摄视频和图片、接受采访等。2022 年 8 月,向立高编写了国家级非物质文化遗产「布依族勒尤」文化传承教案。

向立高为贵州农特产推广歌曲《蜂糖李》编曲提供勒尤吹奏、木叶吹奏音乐元素,歌曲中开始的木叶、勒尤音乐为向立高吹奏,在安顺市文化馆录制。该歌曲传播力度大,展示了国家级非物质文化遗产「布依族勒尤」的魅力,让更多人欣赏到勒尤的美妙音律。向立高用布依族非遗传承乐器「勒尤」与国际木叶演奏大师罗文军先生合奏「木叶声声」,此次与国家级大师同台演出,展现了布依族非遗传承乐器「勒尤」独特的魅力。

向立高勤奋好学,懂得乐理知识,为了保护地方古曲不被遗失,他悉心收集整理了《相思调》、《情歌调》等勒尤古调 10 余首,新创作《相思在风叶林》、《哝哎》、《黄桷树之恋》、《想你》、《走远方》、《欢乐的节日》等 8 首勒尤曲,尤其是《欢乐的节日》深受群众喜爱并且在央视文艺频道播出。他为脱贫攻坚原创民族歌剧《樱桃红了》提供了勒尤音乐采风素材,2020 年底该歌剧的制片人歌唱家梦苇邀请他和妻子到上海首演展示勒尤,获得观众喜爱并接受央视《中国文艺报道》栏目采访,成为名副其实的「布依族勒尤」文化传播者。

对话「勒尤」非遗传承人 向立高

《时尚北京》:作为非遗传承人,您眼中的这项技艺是什么样的?

向立高:「勒尤」很独特,它填补了中国没有弱音器的空白。同时也被称为布依族「唿唤情人的小喇叭」,它是爱情故事的产物,具有重要的历史意义和价值。「勒尤」不光是布依族的传统乐器,同时它也是构成中华民族的文化之一,能够传承优秀中华传统文化是我一生的骄傲。

《时尚北京》:您对这项技艺的前景抱着怎样的态度?

向立高:我一直抱着非常乐观的态度,不仅因为「勒尤」是世界唯一的、独特的,其创新发展历程与人类发展同步。古时的「勒尤」无论从外观还是音色都比现在的逊色很多,外观粗糙、音色不圆润、音乐窄短。今天的「勒尤」比以前音域扩大、音色优美、外观美丽大方了,通过一代代人不断地改进和创新,有了很大的变化和发展。

发展到我们这一代,我们会继续将这门传统文化传承下去。我会在保证原有特色的基础上继续创新,在音域、音阶、音色等方面不断改进,在工艺上不断进步,与时俱进,让「勒尤」始终屹立在中国非遗文化的独特位置,让它不仅有历史价值,还兼具工艺美观、收藏纪念等价值。我会将「勒尤」的民间古曲与现代音乐相结合、相碰撞,相互融合,撞击出火花,让更多年轻人知道并喜爱上「勒尤」这一非遗文化,让其世代传承,永葆青春活力。

黄金美 布依族绣娘走向世界

在黄金美眼中布依族服饰非遗技艺是能促进经济社会高质量发展的,满足人民群众对美好生活的向往和需求的,她对布依族服饰技艺的发展前景抱有很大的信心和希望。着眼新时代,在党和国家的高度重视和大力支持下,布依族服饰非遗项目将会更好地一如既往地传承下去,并在乡村振兴的道路上绽放出美丽的花朵。

「指尖技艺」变成「指尖经济」

黄金美,布依族,自小酷爱布依族刺绣手工技艺,在农耕的间隙,她喜欢观察山野花草、鱼虫鸟兽,根据自然界的万物特性设计自己喜欢的图案,并买来彩色丝线,一针一线学习刺绣。她通过不断的摸索尝试,去粗取精,一次比一次绣得更好,慢慢掌握了布依族的刺绣技艺并从此爱上了这门技艺。

黄金美传承了布依族优秀的传统文化并不断创新和发展,作品受到越来越多人的喜爱。四面八方的人都来向她请教刺绣技艺和服装设计制作工艺,她也毫不保留,倾囊相授,逐步带动了周边布依族绣娘回归到布依族服饰制作的行业里来。2009 年,已经从教师行业退休的黄金美在县政府的鼓励下开启了她的晚年创业之路,成立了「册亨县金美布依坊」,开办了培训班,培养了一批批绣娘,带动了册亨布依族服饰和布依族绣娘的蓬勃发展,把「指尖技艺」变成了「指尖经济」。同年,她被列为省级布依族服饰非物质文化传承人。

带领布依族服饰走向国际

作为省级布依族服饰非物质文化传承人的黄金美不仅是个刺绣能手,也是一个布依族山歌能手。2006 年,她精心为她的两个爱唱歌的孩子设计了精美的演出服,并创作了一首脍炙人口的布依族歌曲《穿上阿妈的绣花衣》。2012 年,受中央电视台的邀请,代表贵州家庭出现在了《欢乐一家亲》的舞台上。黄金美一家穿着她亲手设计制作的民族盛装,演唱着她和爱人创作的《穿上阿妈的绣花衣》,向全国观众展现了布依族的精美服饰和优美音乐,为布依族优秀传统文化的传承发展贡献了力量。

2017 年,黄金美带着布依族的织布机,走进北京参加时装周活动。她说:「做梦也没想到布依族的民族服饰也能到这么时尚的全国性大舞台上亮相。」更让黄金美意想不到的是就在那一年,她带着布依族民族服装受邀参加了英国伦敦的皇家时装周活动,到伦敦宣传她的服装设计理念、展示布依族服装制作技艺,受到国外观众的热烈欢迎和喜爱。

从此,黄金美更加坚定的认为,民族的就是世界的,并继续作为布依族服装的推崇者和话语者为布依族服饰代言,带动了千万绣娘走进了布依族服装产业的大门,黄金美愿为布依族服饰产业的蓬勃发展奉献她的毕生心血。

龙禄颖做好非遗保护传承工作

龙禄颖,1968 年出生在贵州黔东南苗族侗族自治州施秉县一个苗寨里,一位地地道道的苗族女性,她自幼跟随母亲学习苗绣。她是施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司创始人、贵州省高级工艺刺绣大师,也是贵州省级非物质文化遗产苗绣代表性传承人,2021 年 8 月荣获贵州省「最美劳动者」称号,2021 年 12 月荣获中国纺织非遗苗绣推广大使。

刺绣是苗族源远流长的一项手工技艺,凝结着苗族妇女的勤劳和智慧。长久以来,苗绣都是应用于民族服饰,通常只为家人制作。而这位苗族妇女,一直致力于将苗绣和现代审美相结合,带领家乡的绣娘们将指尖技艺转化成增收致富的产业。平绣、堆绣、破线绣、打籽绣……苗绣的技法足足有 12 种之多;鸟类、蝴蝶、飞龙、野兽、牲畜以及各种抽象符号都是苗绣沿袭千年的创作题材。在贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县的这家刺绣工坊里,传统的苗绣焕发出了新的活力。贵州省级苗绣非物质文化遗产代表性传承人龙禄颖就是这家刺绣工坊的负责人。这些年来,创新两个字一直是她执着的追求。目前,她已经拥有了 8 项实用新型专利和 41 项外观专利。

龙禄颖表示,「积极参与全国纺织非遗苗绣事业,最大程度地运用苗绣的丰富经验和影响力,为推动中国传统工艺的发展贡献自己的力量,以榜样力量持续倡导社会各界高度关注苗绣,进一步加强苗绣传承保护与创新发展,深入挖掘苗绣内涵,加快贵州苗绣产业化的步伐,推动苗绣产业化、时尚化、品牌化、国际化发展。」

《时尚北京》:如何理解「非物质文化遗产」这个概念?

龙禄颖:我理解非遗就是先辈留下来的宝贵文化财富,与我们的历史、民俗、精神、文化生活都有非常大的关联,是一个国家和民族历史文化成就的重要标志。

《时尚北京》:对自己非遗传承人的身份如何看待?

龙禄颖:我作为贵州省级非遗苗绣传承人,感到十分光荣,也责任重大。作为一名苗家人,一名非遗传承人,有责任也有义务带好头,做好非遗的保护传承工作。

未来苗绣有非常好的前景,因为它是对于美的追求,对于民族奋斗故事的流传,大家对于个性化定制,中国本土文化需求也会越来越高,所以未来市场前景广大。 《时尚北京》:对您所从事的这项非遗技艺,您做出哪些创新发展?

龙禄颖:苗绣传统是农耕文明的产物,男耕女织,自产自穿。现在被很多国际大牌,时尚设计师所选用,也造就了苗绣工艺师这种职业,大家可以通过苗绣实现就业。民族技艺的发展,不仅体现在技艺的延续和人文的传承,也让更多的村寨手艺人获利,让当地年轻人愿意留在当地发展,科技变革的创新,推动产业持续升级,这也是商业与文化融合的最佳方式。这样会让非遗苗绣产业发展得更好

作者 郭嘉 张于惠子 董潇