王琪 镜像·跨界之维与现实观照

作者

作者

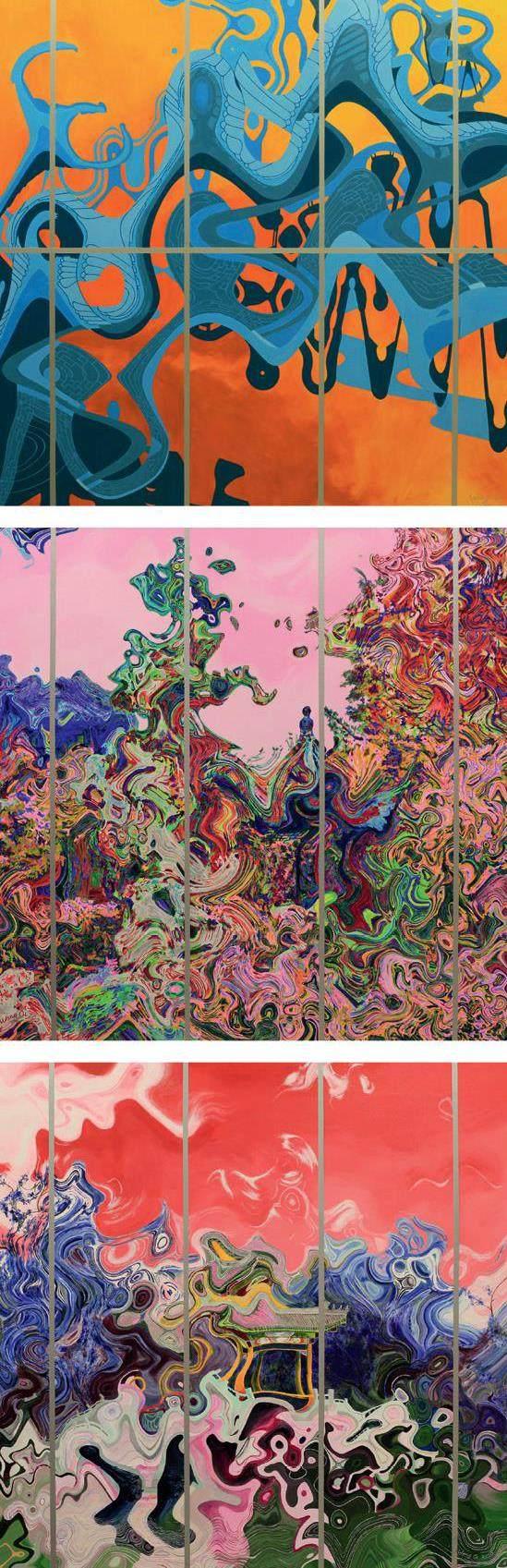

王琪的创作与其建筑家思维相融共生,对都市化「玻璃幕墙」物理层面的「镜像」反思,成为其展开创作延伸的重要激发点。正如法国哲学家拉康曾提出的「镜像」理论。在拉康看来,「镜像」指的是任何将现实世界与想象世界杂糅在一起的个人意识。从「前镜像时期」到「镜像时期」直到「后镜像时期」,原先的自我认知在被不断否定的过程中达到迭代更新。王琪的创作不仅是通过画面对传统古建筑展开的新的诠释,对都市化进程中个体生存空间与生命体验的视觉转译,对当代艺术范式的一次外部破局,更是对自我身份的一次集中反思与跨界再确认。他的创作实践在理想化的情境表达中充满了浓厚的现实意味。

「传统」与新思

在致力于专业创作之前,王琪是一位颇有成就的建筑师。2003 年,王琪获得纽约州立大学硕士学位,回国后开始从事建筑设计工作,已投入使用的清华大学「蒙民伟人文楼」以及清华大学「新土木系馆」等皆为王琪的作品。带着在建筑设计领域 25 年来的经验与感悟,带着跨学科方法论以及实用视野中的理想主义情怀,王琪于 2019 年开始全身心地投入到绘画创作中。或许出于对建筑专业敏感问题的把握,使王琪将首展聚焦于中国传统「古建筑」。王琪对于创作素材的汲取以及深层思想观念的表达,在某种意义上与对「传统」的关注及其当下性反思密不可分。他的作品在看似抽象化的处理,色彩的鲜活表达以及都市化的审美情境中,实际上隐含着非常具象的、有明确「所指」的「传统」资源。

艺术家介绍

王琪

1977 年生于昆明,现工作生活于北京。毕业于美国纽约州立大学建筑学硕士、中央美术学院油画高级研修班。清华大学蒙民伟人文楼及清华大学新土木馆的主设计师,拥有 25 年在设计领域的经验。曾就职于北京博思堂建筑设计事务所、万达地产文旅设计院、美国 Perkins & Will 建筑设计事务所等多家机构。现为职业艺术家,多年设计行业的背景以及对艺术的独特理解及热爱,让他拥有一个全新的视角来看待艺术。他的创作既把我们带入一种对悠远传统当代性转化与变迁的思考之维,同时更将我们推向一种具有未来感的关于艺术的理解与探寻。

正是出于对建筑的敏感,对城市化、都市化的切实感受。王琪不断思索着「个体」与「空间」的关系命题。当然,这一命题既包含个体与都市化空间景观之间的关联,也包含个体与古建筑空间场域之间的传接,同时亦是现代建筑形态与古建筑景致之间的互文比照。在王琪看来,「城市中现代建筑的幕墙玻璃扭曲变形反射周边环境,并且这种镜像的变形在不同角度观察时是实时变幻的。」而在城市化进程中,「大量的古建筑和传统街区被拆除,取而代之的是外立面包裹着玻璃幕墙的现代建筑」。那些仅存下来的文化古迹,便成为中西古今交汇之处一道极其珍贵的都市景观。王琪首先是一位社会变迁的微观洞察者,其次才是一位敏感的艺术创作者。在某种意义上,正是这样一种契机,成为他创作「镜像」系列作品的潜在动力。

王琪的绘画在看似感性的、抽象的表达方式之间,潜在呈现为一种非常理性的、具象的思维方式的转化。在其玻璃幕墙的折射下,阐述着一种历史的痕迹,现代都市文化景观,抑或科技迭代更新的全球化语境下,对于传统(古建筑、园林)叙述当代化呈现的镜像研判。王琪正是通过「局部变异」与「整体延异」的创作方式在「可读与不可读」、「解读与误读」、「形式与内容」、「能指与所指」、「他者与自我」、「主体意识的建构」等张力关系中展开其艺术叙述。他的创作不仅是他对当代艺术范式的一次外部破局,更是对自我身份的一次集中反思与跨界再确认。

正如王琪所言,「玻璃幕墙就是一面现实的镜子,城市史就是被映照其中的镜像。」无疑,王琪的创作借助园林建筑在玻璃幕墙上的幻化,进而展开对东方与西方、传统与现代、现实与虚幻等诸多问题的探讨。这些探讨不仅指向宏观性的古建筑与现代建筑、空间景观与平面视角、传统文化及其当代转化、过去式与未来感等问题场域,更是王琪由建筑跨到艺术创作个体转型的折射与自我体认。王琪以他独到的视野,对自我生命体验和生存空间之间的紧张关系展开了一次历史「镜像」式的深入研究,并在这一过程中,重新认识、塑造着自我与周边世界的关系,尝试着作为艺术家对自我主体身份及属性的「镜像」性再构。

局部变异与整体延异

王琪对传统(古建筑)的视觉化处理,主要从两方面入手。其一,「局部变异」。对中国传统古建筑局部元素的提取,成为王琪创作素材的重要来源。进而将这些局部通过「镜像」方法论,形成某种变形、扭曲的画面图式,以一种「异形」的图式进行呈现,与画面上的直线形横竖格子形成巨大的视觉张力。与此同时,将传统建筑局部的「色彩元素」进行了提炼、整合与再造,在潜在意义上重新反思甚至挖掘了民间色彩体系及宫廷建筑用色在当代艺术中的运用,进而展开具有夸张性布局及色相、色调、色度等方面的表现性尝试。

其二,「整体延异」。王琪「镜像的园林(长城)」系列创作致力于对古建筑整体图像的把控。每幅画面中都有一个相对写实的「中心」,由此向外围弥漫开来,进而呈现出「抽象」与「具象」之间相互联动,相互转化与相融共生的关系。这种整体性的「延异」代表着古建筑自身的意义在「不断消解与重新诠释」,新的创作主体在新的语境中正在「不断建构与生成」。

王琪对于传统的关注与迷恋,从他较早的写实性绘画「吴哥系列」中寻到端倪。王琪通过实地走访写生,对位于柬埔寨金边西北的吴哥古迹群进行考察,从形象到精神层面展开其文化意义上的追问。致敬传统,是王琪的一种态度和立场。他也正是在不断交流碰撞、反思重建之中;在交叉学科、交叉领域之中;在现实世界与想象世界杂糅融合之中,逐步确定自己所要倾注的方向,并将其转化为一种当代视觉形式的主体意识。

视觉转译与艺术破局

仔细研读王琪「镜像中的古建筑」系列创作,从中感受到「冲突与张力」所带来的视觉震撼。其一,整幅创作都用长方形的「格子」将画面进行分割;其二,画面所表达的形象,整体而言趋于「异形」,具有抽象性、设计性等表现元素;其三,这些所谓的「异形」恰恰是由诸多具象性的、有明确所指的图像、图式经过处理所构成。在紧张与冲突、形式与内涵、具象与抽象、视觉张力与文化属性之间,呈现出一种符合当下审美经验的景观世界。无疑,这些「景观世界」既有现实的形态,也有想象的空间,更具有某种空幻的感觉。理性的「直线体系」与感性的「曲线幻象」之间形成一种魔幻且现实的关联。这一系列创作基于古建筑元素基础上的异形,无论其扭曲与变形,「冲突与张力」的程度有多大,都被置于一种「结构性」的「框架」中予以窥探与审视。这种「结构性框架」既是一种理性的方法论,也是身处其中的所面对的一种难以抗拒的现实束缚。

在「镜像中的园林(长城)」这一系列中,格子转化为竖线的分割,局部则扩大至整体,而「异形」亦幻化为「具象世界的延异」。这系列不仅是对于园林展开的当下性「镜像」比照,同时也是对玻璃幕墙所造成的新的景致的「镜像」反思。王琪的绘画不仅具有视觉性、文化性,更具有某种「生长性」,而对这种生长性的关注同样是解读其作品的重点之一。

作为一名建筑出身而跨界艺术创作的新型艺术家,王琪的作品带来视觉、结构乃至理念上差异性感受的同时,更为深刻的是能够将建筑学的思维方式、方法论引入到绘画探索中,进而在交叉学科的对比与碰撞中提供一个艺术创作可供借鉴的独特案例。这也与当下新文科建设中,突破传统思维模式,以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径更新升级的主张暗合。

透镜、折射、采光、虚化、弥散、结构、空间、力学、生长等核心元素的研究,成为王琪构筑新的图式及其可能性的关键。在看似平面的架上艺术创作中,糅合了建筑、科技及力学等交叉学科的方法论。装置作品《镜像之维》在某种意义上便是王琪创作思维的侧面呈现。

作者 张于惠子