谢觉哉的红色家训

作者

作者

党的十八大以来,习近平总书记多次强调,「要把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好」。红色家训作为红色文化资源的重要组成部分,集中展示了中国共产党人的德性和智慧,是理解不忘初心的重要史料,进行革命理想信念教育的宝贵教材。作为着名「延安五老」、「长征四老」之一的谢觉哉,非常重视对家庭及家族成员的教育,他的家训历久弥新,回味悠长。

一、「我们是以身许国的共产党人」

「为党献身常汲汲,与民谋利更孜孜」,是延安时期人们向谢觉哉祝寿时赠送他的诗句,这也是谢觉哉革命一生最真实的写照。

新中国成立后,谢觉哉虽身居高位,但从不以元老自居,不谋私利,廉洁奉公,对亲属更是严格约束。1949 年 10 月,谢觉哉出任中央人民政府内务部部长的消息传到家乡后,乡亲们议论着:穷山沟里出了个大官,真了不起。在家里务农的子女们希望「做大官」的父亲给予「照顾」,走出农村到北京找个好前程。谢觉哉写信劝他们不要来,他说:「你们会说我这个官是『焦官』(湖南方言,指不挣钱的官)。是的,『官』而不『焦』,天下大乱;『官』而『焦』了,转乱为安。」他将自己比作家乡村子里一辈子在地主家做长工的周老官,「你们说我做大官,我官好比周老官;起得早来眠得晚,能多做事即心安」。后来,在家务农的儿子不听劝阻来京要求安排工作,谢觉哉依旧不徇私情,他说:「全国刚刚解放,下头更需要人,你有文化,还是回家乡工作好。」面对亲友们的各种请求,谢觉哉坚决杜绝走后门,他语重心长地告诉他们:「我们是以身许国的共产党人」,「共产党是一种特别的人,他不能多拿一个钱,他的生活不能比一般人高」。

儿子谢飘回忆:父母从来没有在他考学、当兵、提干、复员直到退休的任何一个阶段为他说过一句话,他们用言传身教告诉子女如何做人、做事。谢觉哉经常跟孩子们讲述自己离开家乡投身革命的经历,讲长征中爬雪山过草地的艰苦岁月,忆苦思甜。反复教育他们要做自食其力的劳动者,希望他们明白「居新社会学新本事」才能立足。为了让孩子们得到锻炼,谢觉哉还把院子里的一块空地利用起来,一有空就带着家人翻地、种菜,可谓用心良苦。他说:「我们是共产党人,你们是共产党的子女。共产党是人民的勤务员,要帮助广大人民能过好日子,要工作在先享受在后。」这既是家训,也是对所有共产党人的寄语。

二、「农民吃什么,我也吃什么」

谢觉哉一直对家乡和亲人怀有浓浓的眷恋之情,曾在 1957 年、1960 年、1961 年三次回湖南,两次去家乡南馥冲老家。每次回乡前,他都要求当地政府对他不要有任何特殊照顾,要允许「我自由到食堂买,我不能同劳动,同吃同住总还可以」。当时农村里供应油、肉已比较紧张,谢觉哉嘱咐在家务农的儿子「不要去排队为我买油买肉」,「没油菜也可以吃,只要有盐就行了」,「农民吃什么,我也吃什么」。平实的语言中显示出老一辈无产阶级革命家做人做事的风范,充满了坚定的党性原则,使亲属们受到深刻教育。

谢觉哉非常重视子女勤劳俭朴品格的培养。教导他们「凡自己能做的事,都要自己动手,扫地、洗衣服、煮饭、炒菜、院子里挖土种菜,都要做,做惯了就闲不住,身体也会强壮」。谢觉哉早年参加革命的初心是决心让人民不再受苦,但在上世纪五六十年代,老百姓的生活水平还不尽如人意,想到全国还有很多人受穷,他的心中总是隐隐作痛。有一次,儿子亚旭放学回家,问姐姐爸爸的官到底有多大,爸爸的车是什么牌子的。姐姐问他为什么问这个。亚旭说,同学们都在比谁的爸爸官大,谁的爸爸坐的是红旗牌小轿车。谢觉哉得知后,谆谆教导子女说:「不论官大官小,都是人民的公仆,都是为老百姓服务。给车是为了工作需要和方便。什么牌子不重要,官大官小也不重要,你们小孩子不要比这些,要比就比谁学习好,谁的进步大,谁将来对国家有贡献。」

谢觉哉家中人口多,房子显得拥挤,孩子们便吵吵嚷嚷地喊着要换房子。谢觉哉告诫子女说:「这个房子是很好的,不要因有点点子毛病,就叫嚷起来。应该知道:不论吃的、住的、穿的好坏都是比较出来的。」他巧妙地化用杜甫的诗句说,「愿速化为千广厦,九州男妇尽欢颜」,用来诠释「先天下之忧而忧,后天下之乐而乐」的道理,借此教育子女要心怀天下,「我们要看过去,我们现在的生活,已经是我们预想不到的了。你们应该知道现在还有成千上万的人吃不饱穿不暖,没有房子住」。孩子们的思想受到洗礼,再也不提换房子的事情了。

三、「俯而读,仰而思」

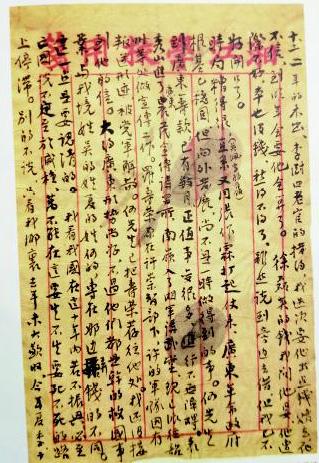

谢觉哉一生勤奋好学,真正做到了活到老,学到老。我们可以从他的日记中看到大量的记载读书学习的内容,其阅读的范围十分广泛,既有马列主义经典着述,也有古今中外的文、史、哲、教、经、法等各种书籍、文献。「三分之一的时间做,三分之一的时间读,三分之一的时间想」,是他几十年学习工作的格言。

谢觉哉不仅将读书学习转化为丰富自己、提高本领的内在自觉,而且在日常生活中不断教导身边的家人,要「俯而读,仰而思」,既要看清学习的内容,也要抬起头来想一想。「只读不想,就只会机械照搬」。只有联系发展实际,才能适应新情况,作出新创造。上世纪五十年代,鉴于子女多数都在住校的实际情况,谢觉哉就利用周末时间开办家庭课堂,给孩子们集体上课,潜心培养他们勤奋读书、刻苦钻研的良好习惯。「不懂就学,对高于我的人学,也对低于我的人学」。对于读书的目的,谢觉哉强调的是自立自强,能够「做个好的人民勤务员」,职业不重要,重要的是「对国家有贡献」,「能多做事即心安」。

在妻子王定国心中,谢觉哉是爱人更是导师。两人是在长征途中结识,后经毛主席批准结婚的。据王定国回忆:有一次谢觉哉写文章时,让她去办公室拿《西北日报》,她拿了三次都没拿对,谢觉哉就奇怪地问:「怎么回事?」王定国这才难为情地说:「我不识字。」谢觉哉听后恍然,说:「不用怕,我教你。」自那以后,他每天都会抽时间教妻子读书、学文化。在谢觉哉的耐心帮助下,王定国不仅脱了盲,还跟着丈夫学写诗词,练习书法,晚年成为着名的社会活动家。

生活即教育。夫妻相伴 34 年,谢觉哉对王定国影响颇深,「我是跟啥人学啥人」,「他既是丈夫,也是先生」。这是王定国晚年经常说的话。1971 年谢觉哉逝世后,按规定遗属可继续住原来的房子,王定国却主动找到组织,要求退掉房子,随后还遣散秘书,退掉司机。对此,儿子谢亚旭说:「父母以身作则的教育让孩子们受益终身,并影响到我们的下一代。」

好的家训,不是写在牌匾上,而是实实在在地做事情;所谓传承,不是挂在口头上,而是一种自然自觉的行为。习近平总书记指出:「天下之本在家」,「无论时代如何变化,无论经济社会如何发展,都要注重家庭,注重家教,注重家风」。没有「厚德载物」「勤俭持家」的家训家风,便没有「服务群众」「德政为民」的党风政风,这正是我们学习谢觉哉治家智慧的意义所在。

(作者系江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地特聘研究员)

责任编辑:张李蕾

作者 李泽昊