窑变刻瓷,工巧合一

作者

作者

所谓「窑变」,主要是指瓷器在烧制过程中,由于窑内温度变化而导致其釉面发生的不确定性变化。

古人对窑变的定义与分类相对比较宽泛,有的甚至将瓷器器型的形状也包括在内。例如《稗史汇编》认为「瓷有同是一质,遂成异质,同是一色,遂成异色者。水土所合,非人力之巧所能加,是之谓窑变。」《陶成纪事碑记》则将「人巧」所为的釉色变化,增加进了窑变之中。《景德镇陶录》也认为「窑变之器有三,二为天工,一为人巧。其由天工者,火性幻化,天然而成;其由人巧者,则工故以釉作幻色物态,直名之日窑变,殊数见不鲜耳。」对于这种具体的「人巧」之法,《南窑笔记》记载道:「法用白釉为底,外加釉里红元子少许,罩以玻璃红宝石晶料为釉,涂于胎外,入火借其流淌,颜色变幻,听其自然,而非有意预定为某色也。其覆火数次成者,其色愈佳。」这种「人巧」的穿变往往不是一种特定的色彩设计理念。

淄博,地处中国华东地区,不但是一座历史文化名城,也是一座陶瓷之都,上千年的制陶历史孕育了一代又一代陶瓷人。说起淄博的陶瓷艺术,首推的便是刻瓷。

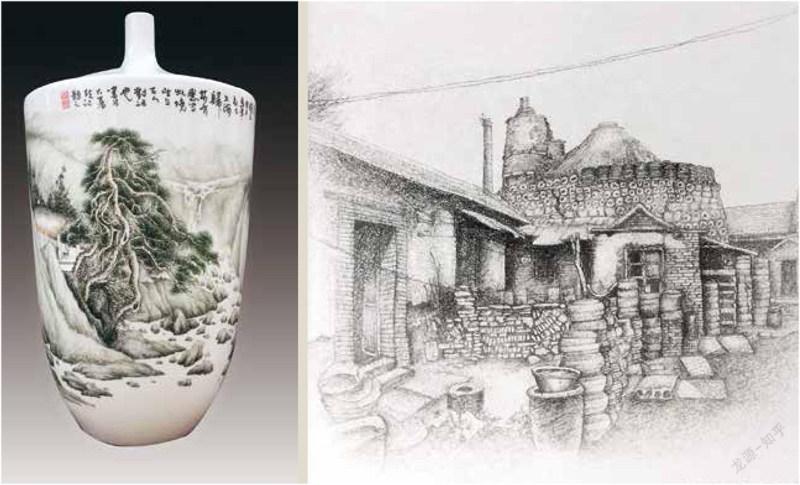

刻瓷是用特制刀具对瓷器、瓷板等的釉面进行刻画、凿镌而产生各种各样图案的一门艺术,也指在瓷器上雕刻而成的造型工艺品。清代光绪年间,北京的书画名家邓石如、华法在瓷器上自写自画自刻,促进了刻瓷艺术的发展。华法的刻瓷以工笔为主,以刀代笔,运用自如,并传授给北京的朱友麟、陈智光等人。光绪二十八年(1902 年),清廷农工商部工艺局学堂设有镌瓷科,朱友麟为第一届毕业生,后留校任教,其传世作品有《一品红》等。到了 20 世纪,北京、上海、淄博、青岛、南京等地均有刻瓷艺术工作者和爱好者。

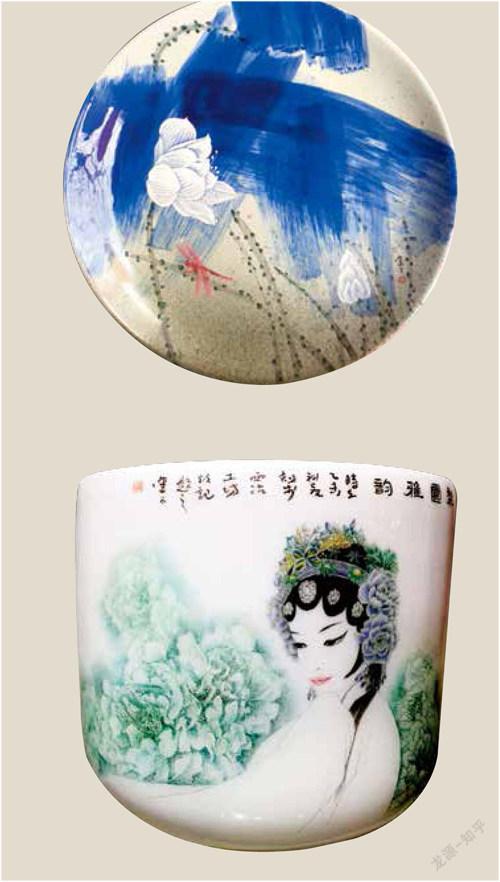

刻瓷所用的特制刀具用高碳钢和金刚石制成,顶端呈锥状,便于在坚硬的瓷器表面雕刻。在瓷器上书写或者绘画时,要依据瓷器上的画稿用钻刀雕刻,使画面形成点、线、面的布局;上色时可根据画面效果进行浓淡干湿、深浅变化的处理,形成独特的陶瓷语言表达方式。

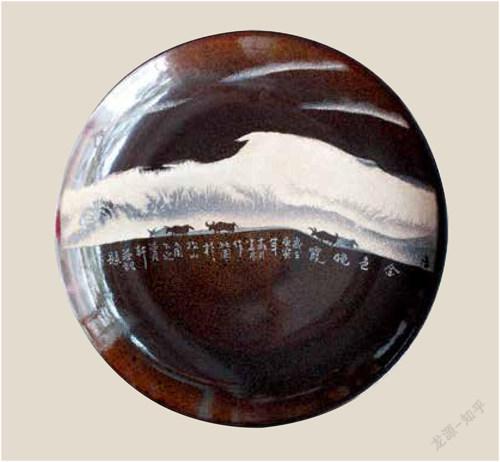

刻瓷通常是在瓷盘、瓷板、瓷瓶上进行艺术装饰。近年来,在淄博刻瓷艺术大师及笔者的不懈努力下,以窑变刻瓷为主要表现形式的刻瓷作品多次在国家级和省级大赛中取得金奖、特等奖等优异成绩。

窑变刻瓷作品形态美观,或如灿烂云霞,或如春花烂漫,或如云海松涛,或如牧歌田园。在这样的画面上构思创作,须有画龙点睛之笔,如果没有精致的构思、巧妙的设计,反倒成了画蛇添足。这一过程,是成功与否的关键。

笔者创作的《山间情趣》系列作品主要采用点、线、面的构图,搭配技巧手法创作完成。当花釉盘烧制而成后,笔者思考了许久,经常一人到山中写生,寻找灵感。傍晚时分,夕阳西下,彩霞满天,见此景象,笔者儿时的记忆一幕幕浮现在眼前,似乎瞬间找到了想要的东西。返回工作室挑灯夜战,经一夜时间完成画面中大的结构和布局框架,接下来就是很长时间的细细调整和整理。

从事窑变刻瓷设计多年,笔者常常思考如何在继承传统优秀技艺的同时,让刻瓷艺术不断创新与发展。传承与创新是每一位艺术工作者的使命和梦想,只有在继承的基础上不断创新才能把自己热爱的刻瓷艺术传承下去,只有时刻牢记责任和使命才能不断前行,探索和研究更多的技艺。

作者 胡建昌