俯身大地的人民公仆

作者

作者

一个瘦削的身影,有时可以像山一样高大;一个普通的名字,有时可以被老百姓交口传颂。从「县委书记的榜样」焦裕禄到「领导干部的楷模」孔繁森,再到「新时期县委书记的榜样」王伯祥……继承了先辈遗志的共产党人,在祖国大地上,挥洒着自己的才智和汗水,贡献出自己的全部力量,成就新的时代。

焦桐深扎人民沃土

「泡桐树啊叶叶绿,看见泡桐就想起了您,就想起了您……」这首在兰考百姓中广为流传的民谣,让人泪眼蒙眬。焦裕禄在这个世界上只生活了短短的 42 年,却感动了几代中国人。「亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献」的焦裕禄精神,依然激励着后人。

1922 年 8 月 16 日,焦裕禄出生在淄博市博山区北崮山村一个普通的农民家庭。1937 年 12 月,日寇侵占博山县城。第二年,焦裕禄被迫辍学,扛起了家庭的重担。1942 年 6 月,焦裕禄因参加过抗日自卫组织红枪会被日军抓了起来,关押中备受摧残折磨。后来,几经流转,1945 年秋,回到家乡的焦裕禄迫不及待地加入民兵队伍,并于 1946 年 1 月在北崮山村一处老房子里光荣加入了中国共产党。

1947 年参加南麻临朐战斗后,焦裕禄又随八纵北渡黄河,到渤海区开展土改复审工作,并在此选入南下干部大队,经过三个月集训,于 1947 年 10 月开始南下,在中原大地上留下一串坚实闪光的脚印。

「焦裕禄在家乡成长、入党、参加革命。家乡的成长经历为焦裕禄人生观、价值观、世界观的形成打下了坚实基础,此时的焦裕禄已经初步成长为一个理想信念坚定的革命战士。」中共淄博市委党史研究院宣传教育科科长刘金辉说。

1953 年,焦裕禄被选派到河南省洛阳矿山机器厂(现中信重工),工作了 9 年。1962 年,焦裕禄调任兰考县委书记后,全身心投入治理内涝、风沙、盐碱「三害」的斗争中。他来到兰考的第二天,就深入农村调查,靠着一辆自行车和一双「铁脚板」,对全县 140 多个生产大队中的 120 多个进行了走访和蹲点调研,获得了第一手资料,制定了一系列改变兰考面貌的规划。

其实,这时的焦裕禄已经患有慢性肝病,许多同志劝他在办公室听汇报,他却说「吃别人嚼过的馍没味道」。1964 年春天,当兰考除「三害」斗争进入关键阶段,焦裕禄的肝病也恶化了。讲话时,他常常用右手按住肝部;在办公室写文件,他就用藤椅的右角顶着肝部。

1964 年 5 月 14 日,焦裕禄不幸逝世。临终前,他唯一的要求是:「活着没有治好沙丘,死后要把我埋在沙丘上,我要看着兰考人民把沙丘治好。」如今,他带领兰考人民种植的泡桐树,因适合制作民族乐器音板,逐步带动当地民族乐器产业发展,使兰考跻身中国四大民族乐器生产基地。

在百姓心窝里扎根的人,身体殁了,精神还活着。连日来,一批又一批来自全国各地的党员干部走进焦裕禄的故乡——淄博市博山区北崮山村,来到焦裕禄干部教育学院和焦裕禄纪念馆,学习焦裕禄的先进事迹,接受焦裕禄精神的洗礼,深刻感悟焦裕禄精神的内涵。

一腔热血洒高原

在聊城东昌湖西岸,有条聊城人走了无数遍的路——繁森路,繁森路西侧则是孔繁森同志纪念馆,这里陈列着三件国家一级文物——一个小药箱、一个听诊器、一本写着遗嘱的笔记本,每一件都成为孔繁森为西藏发展生命不息、奉献不止的见证。

1944 年 7 月,孔繁森出生在聊城五里墩村一个贫苦的农民家庭。1961 年,17 岁的孔繁森经聊城技工学校推荐入伍,进入济南军区总医院。在这里,他遇到了人生的良师益友——济南军区总医院医务处副主任徐诚,学到了基本的医学知识和常见病的治疗方法。1969 年,孔繁森从部队复员后,先当工人,后被提拔为国家干部。

1979 年第一次援藏,组织上安排孔繁森到条件艰苦的岗巴县任县委副书记,他毫不犹豫地答应了。在岗巴县 3 年间,孔繁森跑遍了全县的乡村、牧区。每次下乡前,他都要自掏腰包买药,装满小药箱,一路工作,一路看病发药,直到药箱空了为止。这个小药箱就是徐诚送他的。

1988 年,山东再次选派进藏干部,组织上决定让孔繁森带队第二次赴藏工作。这时,他的父亲已去世,87 岁的母亲生活不能自理。临走前,他跪在母亲面前,流着眼泪深深磕了个头:「自古忠孝不能两全,您要多保重!」

1992 年底,孔繁森第二次援藏工作期满之际,本应东进返乡的他却一路向西,奔赴自然条件更恶劣的地区,挑起阿里地委书记的重担。不到两年的时间里,他跑遍了阿里地区 106 个乡中的 98 个,行程 8 万多公里,总结了当地六大发展优势,绘就了一幅全面振兴阿里的美好蓝图。

1994 年 2 月,一场特大暴风雪席卷阿里。孔繁森带领机关干部爬冰卧雪,风餐露宿,行程 8000 公里,先后发放救灾款 300 多万元、救灾物资上百吨。也就是在这期间,孔繁森预感到了身体的极度不适。他曾在一日凌晨写下遗书:「……我在哪里发生了不幸,就把我埋在哪里。」

1994 年 11 月,孔繁森赴新疆塔城考察边贸的途中,在一场车祸中不幸殉职,时年 50 岁。人们在料理后事时发现两件遗物:他身上仅剩的 8 块 6 毛钱和去世前 4 天写的关于发展阿里经济的 12 条建议——这就是一个地委书记在藏十年,留下的全部家当。

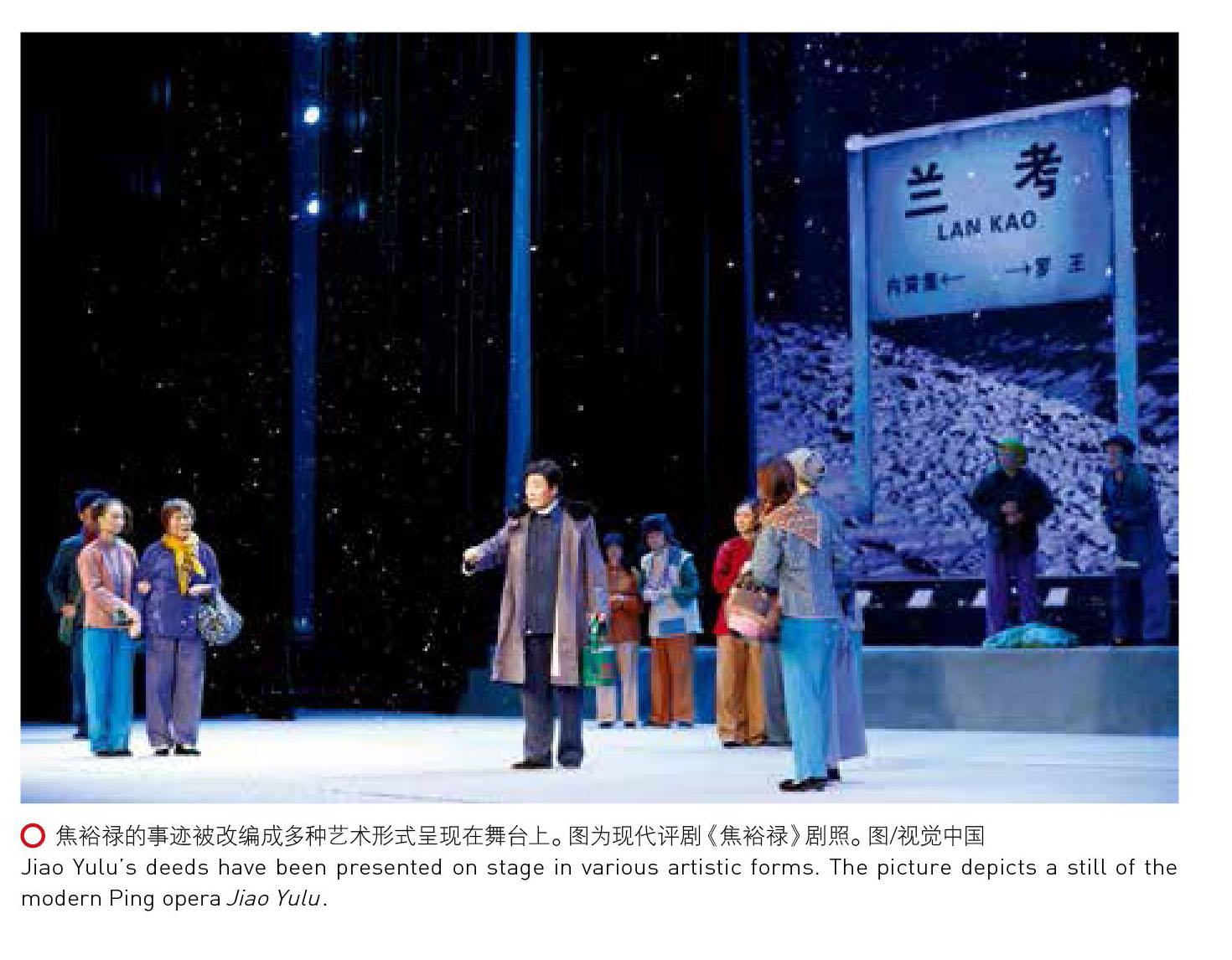

孔繁森虽然离开了,但他的精神却激励着后来人。如今,在聊城处处可见孔繁森「印记」,他的事迹被改编成多种艺术形式呈现在舞台上;广大党员干部用实际行动学习孔繁森,续写着当代的「孔繁森故事」。

干大事就得吃大苦

5 年半县委书记的任上,王伯祥不仅让山东寿光摘掉了贫穷落后的帽子,而且在全县开启了艰苦创业的新风。虽然职务几经变化,但在寿光人民看来,他永远都是那个穿着布鞋、卷着裤腿,或行走在田间地头,或盘坐在群众炕头的「百姓书记」。

时间追溯到 1986 年 6 月,43 岁的王伯祥一出任中共寿光县委书记,就表态:「我们的立足点是让寿光富起来,让老百姓有饭吃、有钱花,过上好日子。」

寿光农民有种菜的传统,又因靠近胜利油田,在上世纪 80 年代初期,寿光附近自然地形成了几个小型蔬菜交易市场。王伯祥把目光投向「菜园子」,但当时「市场」二字十分敏感,有人提醒:搞「市场」出了问题谁负责?王伯祥的回答简单而坚定:「百姓最重要!真有什么责任,由我一人承担。」在王伯祥的坚定支持下,从 1986 年开始,仅占地 20 亩的寿光蔬菜批发市场经三次扩建,成为中国最大的蔬菜批发市场。

1988 年腊月,三元朱村党支部书记王乐义给王伯祥带来了一根嫩黄瓜。见到这样的宝贝,王伯祥自然不会放过,他决心要让寿光百姓靠蔬菜真正富起来。聘专家,搞推广,一场轰轰烈烈的「大棚菜」运动在寿光启动了。从最初的 17 个蔬菜大棚变成了 1991 年的 3.3 万个,这一场「绿色革命」席卷了全国。

北临渤海,南抵青州,一条弥河穿城而过,将寿光分为南北两块。寿南气候湿润,土地肥沃;而寿北却草树不生,120 万亩盐碱地上的 20 万百姓生活异常艰辛。「不彻底改变盐碱滩的面貌,大棚菜种得再好,寿光也只能是富一半穷一半!」王伯祥在县委、县政府联席会议上发出了向寿北「进军」的号召,也由此开辟了寿光科学发展的新路子。

1987 年 10 月,经过 8 个多月的规划准备工作,一场治理寿光发展中「半身不遂」的大会战开始了。在寿北开发的前几天,王伯祥就把铺盖搬到了工地一个放牛老汉的草棚里。在与牛为邻的指挥部里,王伯祥一住就是 45 天。

时任农业部部长林乎加到寿光视察,在县城没找到县委书记,就来到了寿北建设的工地上。浑身是泥的王伯祥从窝棚里钻出来,老部长错把他当成了民工,问道:「你们县委书记在哪儿?」王伯祥答:「我就是。」林乎加打量着他,久久无言,后来感叹:「一个县有这样的书记,还有什么办不成的事情!」

如今,再到寿北,一眼望不到边的防潮大坝将海水锁在坝外,盐碱地变成高标准的条台田,潮间带和浅海滩涂也都筑成高标准的盐田和养虾池,昔日盐碱滩变成了「聚宝盆」。

今年 78 岁的王伯祥离任寿光县委书记已经许多年,但仍被当地干部群众念念不忘。王伯祥在寿光的县委书记生涯,正是他践行解放思想、实事求是,大胆地闯、勇敢地改的过程。他始终认为,当官就是为百姓干事的。

Down-to-Earth Public Servants

On the land of Shandong, the communists including Jiao Yulu, Kong Fansen and Wang Boxiang who inherited their predecessors’ unfulfilled wishes, made use of their wisdom and sweat, and spared no effort to create a new era on the people’s land.

“Jiao Yulu grew up, joined the Party and participated in the revolution in his hometown. His growth experience laid a solid foundation for the formation of his outlook on life, values and world outlook. In that time, Jiao Yulu had grown into a revolutionary fighter with a firm ideal and faith,” said Liu Jinhui, Chief of the Publicity and Education Section, the Institute of Party History, the CPC Zibo Municipal Committee. For days on end, large numbers of Party membersandcadreshave approached the hometown of Jiao Yulu—Beigushan Village, Boshan District, Zibo City, and visited Jiao Yulu Executive Leadership Academy and Jiao Yulu Memorial Hall to learn Jiao’s meritorious deeds, to receive the baptism of the spirit of Jiao Yulu, and to feel the connotation of the spirit.

Onthewestbankofthe Dongchang Lake, Liaocheng, there is a Fansen Road, on which the people of Liaocheng have walked for numerous times. The Kong Fansen Memorial Hall on the west side of the road displays three national first-grade cultural relics—a small medical kit, a stethoscope and a notebook of wills, which are the witnesses of Kong Fansen’s selfless contributions to the Tibetan development.

During his five and a half years in office, Wang Boxiang, secretary of the CPC Shouguang County Committee, not only helped Shouguang, Shandong to get rid of poverty, but also created a new hardworking and enterprising trend in the county. 78-year-old Wang Boxiang has left the post of secretary of the CPC Shouguang County Committee for years, but he is still unforgettable for the local officials and masses. Wang Boxiang’s work during his term of office is the process of emancipating minds, seeking truth from facts, boldly making attempts and bravely making improvements. He always believes that officials serve the people.

作者 郭晓娟