当青春与匠心交会

作者

作者吕纪凯,让指尖「生花」

一个带露台的工作室,一名同龄的徒弟,一只有着「乌云盖雪」雅称的猫咪……工作累了就站在露台上向远眺望,大明湖里荷花满塘、画舫穿行,优美景色令人神清气爽;工作间隙,与徒弟喝茶聊天,任由凌霄花攀墙而上在风中舞蹈,而那只温顺的家猫则在两人腿旁蹭来蹭去。这般画面,既美好又温馨。

90 后小伙吕纪凯的工作与生活状态,令来访的记者一行不由地心生羡慕:工作时就投入全力,闲暇时又不乏情调。

吕纪凯在济南的甲戌工作室并不大,一室一厅一露台,卧室住宿,客厅用来工作,露台就养花养猫看风景。但是,就是这个不大的地方,却是吕纪凯事业真正起航的地方。

吕纪凯,28 岁,年龄不大,却是一名中国传统古典工艺——花丝镶嵌技艺传承人。吕纪凯与花丝镶嵌工艺的缘分,始于大学期间。当时,吕纪凯就读于山东工艺美术学院工艺美术系珠宝设计专业,大一时便开始接触一些中国古代首饰。古典首饰的华丽精美在他心里留下了深刻的印象,特别是花丝镶嵌和点翠等传承久远的工艺,让他更是心生向往。

「不戴金茎花,不得在仙家。」在古代,首饰不仅是一种装饰品,还是身份地位的象征。而这些精美首饰的打造,离不开各种传统工艺。其中一项纯手工制作工艺,精妙绝伦,将金银的美感推向了极致,它就是位列「燕京八绝」之首的花丝镶嵌。花丝镶嵌工艺不仅用料珍奇、价格昂贵,而且极其依赖手工技巧和经验,很多人花费几十年心血研习,尚不能完全掌握全部精妙所在。这也令许多年轻学徒望而却步。

吕纪凯从大一开始接触传统首饰制作,到现在已经近十年。虽然经历过挫折,但是他没有放弃,一直坚持着自己的「手造梦」。如今,吕纪凯不仅精通花丝镶嵌、錾刻等手工技艺,而且在设计上也有自己的独到之处,所设计制作的参展作品获得了诸多奖项:作品《花丝镶嵌发簪》获得第十三届中国(山东)工艺美术博览会设计金奖,作品《二龙九凤一品诰命冠》被评选为 2020 山东工美年度精品作品,作品《鸣鹤献寿》在第十四届中国(山东)工艺美术博览会暨首届「山东手造」精品展上,荣获「荷花杯」山东省工艺美术设计创新大赛金奖。

有人这样形容花丝镶嵌:「采金为丝,妙手编结,嵌玉缀翠,是为一绝。」吕纪凯介绍,「花丝选用金、银、铜为原料,采用掐、填、攒、焊、编织、堆垒等传统技法。镶嵌以锉、锼、捶、闷、打、崩、挤、镶等技法,将金属片做成托和瓜子型凹槽,再镶以珍珠、宝石。」一件精美的花丝镶嵌工艺品,往往是多种工艺的结合。金丝比发丝还细,纹样如芝麻般大小,做一件花丝镶嵌首饰,犹如在金上刺绣。

在甲戌工作室,我们有幸看到吕纪凯的诸多作品,簪、钗、华盛、步摇、耳钳、戒指、手镯、项链等首饰琳琅满目、华美耀目。一套构图巧妙、做工精致的首饰吸引了记者的目光。吕纪凯介绍,这套由颈饰和耳饰组成的首饰名为《鸣鹤献寿》,通过灵动的仙鹤、吉祥的寿桃和缭绕的祥云,呈现一幅如仙如幻的画面,寓意「延年益寿」。

花丝镶嵌的美感和奢华体现在每一处细节的处理上。《鸣鹤献寿》中浓淡相宜、流光溢彩的蓝色与粉色,用的正是点翠工艺。点翠是首饰制作中的一个辅助工艺,起着点缀美化金银首饰的作用。翠,即翠羽,翠鸟之羽。「现在已经不能使用翠鸟的羽毛,可用鹅毛、丝带等多种材质替代翠鸟羽毛制作点翠首饰,这也让这一工艺得以传承。《鸣鹤献寿》用的是鹦鹉羽毛,光泽感好,色彩艳丽。」吕纪凯说。

除了光彩夺目的珠宝首饰,吕纪凯工作室摆放最多的就是他的各种工具。压片机、熔焊机、超声波清洗器、抛光机等机器,被摆放在固定位置,方便使用;不同型号的镊子、锉子、剪子、钳子、锤子,则散落在工作台上的各个角落,「随时待命」。准确的镶嵌、精细的打磨抛光,加上一丝不苟的工匠精神,最终造就一件件精美的艺术品。

有人说,花丝镶嵌只是一门技艺而已。吕纪凯不这样认为,他说,花丝镶嵌是一门传承久远的中国传统手工技艺,是中国的文化瑰宝。制作一件精美绝伦的首饰,并非一朝一夕之功,需要匠人丰富的历史文化知识、特有的悟性,再加上日复一日的勤奋,不辞劳苦才能得来。

记者与吕纪凯交谈之时,他唯一的徒弟李明成正在默默地工作着。在看到徒弟的操作有不妥之处,吕纪凯会不时地提醒、纠正。「徒弟跟着我学习了一年,现在已经掌握花丝镶嵌的基本方法。我也招收短期学员,希望能将花丝镶嵌这项技艺继续传承发展,让更多的人感受中国传统工艺之美。」

韩红元,与面塑结缘

走进临沂韩氏面塑文化传承工作室,如同走进一个面塑艺术品博物馆。陈列在展架上的一件件面塑作品,被刻画得栩栩如生,让人大开眼界。这些构思巧妙、做工精细的作品,都出自面塑师韩红元之手。

韩红元是临沂市郯城县人,出生于 1990 年。受长辈影响,韩红元自幼便热爱钻研面塑技艺。「小时候,每到逢年过节,我总喜欢围在姥姥身边,看大人们做面馍和面灯,时间久了,在姥姥和母亲的指导下,我也会尝试着用面团做一些简单的小玩意,有时候会把自己得意的作品送给身边的小伙伴,或许从那时起我就和面塑结下了不解之缘。」韩红元说。

长大后,当见到面塑大师精湛的作品时,韩红元被震撼到了,「原来面塑的艺术世界这么广阔,我内心对面塑的喜爱从那刻开始变得更加强烈。」于是,韩红元辗转北京、大连等地拜师学艺,广泛吸收各地面塑技艺的精髓,并结合自己的想法进行大胆创作,最终形成独特的个人风格。

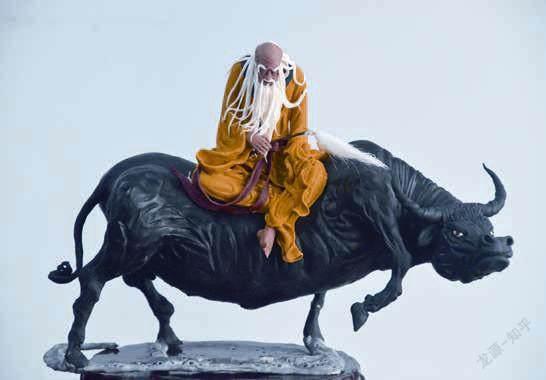

几块不同颜色的面团,经过韩红元的捏、搓、揉、掀,和后来的点、切、刻、划等手法,顷刻之间,一个神态逼真、活灵活现的「美猴王」就脱手而成了。细观这位「美猴王」,相貌、姿势、神态都刻画得恰到好处,达到了神形兼备的艺术效果。

韩红元的面塑用色艳而不俗,用料十分讲究,所捏面人能长久保持不燥不裂,质朴淳厚,又精美细致。「我只是把我对生活的感受和对艺术的理解融合在一起,通过面塑作品表现出来。从传统的捏面人提高到面塑艺术这一水平,需要对人物精雕细琢,赋予其精神和灵魂。」韩红元说。

或许正是因为对面塑技艺的不懈追求和精益求精的匠人精神,才让韩红元的面塑作品具有独特风格,散发出强烈的艺术感染力。其创作题材广泛,或反映民间习俗,或取材于民间故事、舞台戏剧,或直接取材于《水浒传》《红楼梦》《三国演义》等古典文学名着。他创作的历史人物系列、民间故事系列等面塑作品多次参加国际、全国及省、市非物质文化遗产展览与工艺美术大赛,并取得优异成绩。

2012 年,韩红元创办了沂蒙韩氏面塑文化传承工作室,开始面向社会传授面塑技艺。「面塑不仅仅是一门手艺和一种工艺品,更是我们持久传递的传统文化瑰宝,我创办学校的目的就是想让更多人知道和了解面塑技艺,并代代传承下去,让这门古老的艺术得以发扬光大。」

几年时间,韩红元共培养弟子和面塑教师 500 余人,并被临沂职业学院等院校聘为客座教授,常年深入学校开展面塑非遗传承保护培训教学工作。出色的面塑技艺,让韩红元获得许多成就,赢得了社会广泛认可。

云廷臻,醉心扎刻

灯笼、毛笔架、蝈蝈笼、楼阁、四合院、斜拉桥……在德州齐河小伙儿云廷臻不足 10 平方米的扎刻工作间里,小小竹条「变身」为构思巧妙、创意新奇的扎刻艺术作品。其中,一件武汉二七长江大桥扎刻作品十分惹眼。「这座桥长 1.8 米,高 60 厘米,用了 4000 多个零件,光斜拉桥上的细铁链就用掉 30 多米长。」云工坊扎刻技艺非遗传承人云廷臻向记者介绍道。

「武汉二七长江大桥」并非云廷臻最繁复的作品,工作间角落里竖立的「大清河齐州塔」虽只是半成品,但预计所需零件将达 10 万多个。「齐州塔的扎刻构思设计超级难,我大概用了一年时间,从去年开始制作,目前仅搭起的框架就用掉了 1 万多个零件。」云廷臻说,扎刻需要精工细作,很多时候坐在工作台前就是十几个小时不停歇。

年仅 26 岁的云廷臻已研习扎刻技艺十余年,设计创作了百余种扎刻造型,作品更是多达千件。「是父亲的蝈蝈笼为我开启了全新的视野。」云廷臻说,父亲云胜起是个能工巧匠,用秸秆制作的蝈蝈笼十分精巧,让他爱不释手。受父亲影响,幼年的云廷臻就深深地喜爱上了扎刻,常一个人安静地在家做手工,有时一坐就是小半天。因为儿时的爱好,他执着地学习、研究扎刻工艺,把秸秆、竹条制作成一件件精美绝伦的作品,用一双巧手化朽为奇。

扎刻究竟有怎样的魔力,让年轻的云廷臻一头扎了进去,乐此而不疲?

「扎刻兴于民间,已有数百年历史。」云廷臻介绍,「扎」是指用锥子扎眼然后用细竹签连接的方法,也指用卯榫结构连接的过程;「刻」则指卯榫中开榫挖槽的过程。所有扎刻作品的骨架都由「六柱锁扣」构成,锁扣中间的卯榫是由六个槽卡在一起,即六根稳固。然后,将锁好的杆从下往上、从里往外,一层一层做起来,就像盖房子。「扎刻靠的就是手上的功夫,多练才能掌握手上的技巧。」云廷臻说,扎刻从形制、结构和制作程序等方面看,与中国古代建筑是一脉相承的,被西方学者称赞为「东方构成学的典范」,这也是扎刻的魅力所在。

匠人的手艺不单来源于反复的打磨,更是对生活中存在的事物细心的观察。从传统的蝈蝈笼、花灯,到各类仿古建筑模型、动物模型,云廷臻都能扎刻得形象逼真、立体感很强,建筑模型的门窗都可以打开,里面的桌椅板凳一应俱全,惟妙惟肖。「只要是我做过的,看到图片还能做出来,尺寸比例记得清清楚楚。」云廷臻有一项绝技,制作从来不用图纸,仅凭想象便能在脑海中构思和创作,有时「灵光一现」便完成了创作设计。

在云廷臻工作的桌子上,铅笔、直尺还有各种各样的剪刀和钳子零落地散布着。一开始,云廷臻使用削铅笔的小刀,随着手艺的精进,专业的工具也多了起来。「在制作大型扎刻作品时会用到电钻、台钻或者切割机,我还会自己做些小工具。」云廷臻不仅钻研各种扎刻工具,也改进了制作的原材料。由于当地产的高粱秸秆粗细不均匀,质地过于柔软,且储存时间短,于是云廷臻从网上找到经过高温碳化处理的竹条,防虫防腐,解决了这一难题。为了平时方便计算设计,云廷臻使用的多是 5 厘米长的竹条。「最简单的一个蝈蝈笼需要近百个小零件,大型的作品需要上万个零件一点点拼接起来。」他说。

学习扎刻手艺的路是快乐的,但守护传承传统手艺的路却是略显艰难的,所幸云廷臻这一爱就是十余年,所幸他坚定地将扎刻当作自己的事业去奋斗。

2016 年,直播平台刚兴起,云廷臻就玩起了直播,教大家扎刻技艺。此后,他编写了制作扎刻作品的教程,将简单易学、操作性强的扎刻技术录制成小视频教程,供大家免费学习交流。2020 年,云廷臻入选齐河县级非物质文化遗产传承人,他还在山东非遗传习大讲堂开设自己的课程,让更多的人了解扎刻这一民间传统技艺。

现在的云廷臻因为各类社会活动更忙碌了,但他创作的热情却从未消减。云廷臻满怀希冀地说,还有更多宏大的扎刻创意等待他一一实现,他想让更多人领略中华传统文化的魅力。

编辑/魏伟

When Youth Meets Craftsmanship

—Young Craftsmen among Us

In this era integrating all things, the joining in of numerous young craftsmen has added more vitality and innovation to traditional crafts.

Lyu Jikai, a 28-year-old young man of Jinan, is the inheritor of the Chinese classical craft—filigree inlaying. Since his freshman year, he has been engaged in traditional jewelry making for nearly 10 years. Nowadays, he not only is skilled in filigree inlaying, carving, base making and other craft skills, but also has his own knack in design. His exhibition works have won countless awards.

When entering Han’s Dough Figurine Culture Inheritance Studio in Linyi, you may feel as if entering a dough figurine artwork museum. The dough figurine works on the display shelves are lifelike and eye-opening. These ingeniously designed and well-made works all come from Han Hongyuan, a post-90s dough figurine artisan.

Perhaps due to his unremitting pursuit of dough figurine crafts and his craftsmanship spirit of seeking increasing perfection, Han Hongyuan’s dough figurines have a unique style, and a strong artistic appeal. His works have a wide range of creative themes, which reflect folk customs, originate from folk stories and stage plays, or directly derive from Water Margin, A Dream of Red Mansions, Romance of the Three Kingdoms and other literary classics.

In Dezhou, 26-year-old Yun Tingzhen has studied the tying & carving craft for over 10 years, designed and created more than 100 types of tying & carving models, with more than 1,000 works. Due to his childhood hobby, he has been persistently learning and studying the craft, and making straw and bamboo strips into exquisite works. In 2016, Yun Tingzhen began to teach the tying & carving craft by live streaming. In 2020, he offered his own course in the Shandong Intangible Cultural Heritage Lecture Hall to allow more people to have an understanding of the traditional folk craft — tying & carving.

作者 郭晓娟 郭蓓蓓 戴章超 王春峰