林徽因的青州之行(上)

作者

作者

1936 年夏,建筑学家、诗人林徽因从北平来到山东。同行的还有建筑学家梁思成,建筑学家刘敦桢及两位助手。他们这次是应山东省教育厅厅长何思源之邀,专程来考察古建筑。两周后,他们来到了古城青州。

林徽因在寄给梁思成的三妹梁思庄的信中,写到青州:「上星期劳苦功高过后,必到个好去处,不是山明水秀,就是古代遗址炫目惊神,令人忘乎所以!青州外表甚雄,城跨山边、河绕城下、石桥横通、气象宽朗,且树木葱郁奇高。」

在这样的语句里,我们看到了那个建筑学家,怎样地从疲惫中来到了青州,眼前一亮,流连于青州的南阳河畔,徘徊于青州的文庙古宅,看到了窗子以外的风景,也书写了不一样的青州诗行。

窗子以外的风景

《窗子以外》,是林徽因散文中的代表作。她写道:「所有的活动的颜色、声音、生的滋味,全在那里的,你不是不能看到,只不过是永远地在你窗子以外罢了。隔着一个窗子你还想明白多少事?这里你迷煳了。窗子以外的事,你看了多少也是枉然,大半你是不明白,也不会明白的。」

在青州,林徽因看到了窗子以外的风景。

林徽因和梁思成,从临淄踏上青州土地,连日来的劳累和酷热让他们早早入睡了。清晨,一行人在当地官员陪同下,来到始建于北宋的万年桥,他们被惊到了。

这是一座什么样的古城啊!

虽说经历了多少朝代的战争的洗礼,青州城依然是古城的样子,气势不减。站在万年桥上,古城的气韵氤氲升腾,就像晨早河面升起的雾气,云蒸霞蔚,气象不凡。南阳河抱城如偃月,南阳城、东阳城隔河对峙,高家园还有一段城墙,据说是东阳城的城墙。古城西南有群山连翠,勾勒着连绵的天际线。

林徽因不禁吟哦起一首诗,那是 4 月在北平写的《无题》:什么时候再能有,那一片静; 溶溶在春风中立着,面对着山,面对着小河流?什么时候还能那样,满掬着希望;披拂新绿,耳语似的诗思,登上城楼,更听那一声钟响?什么时候,又什么时候,心才真能懂得,这时间的距离;山河的年岁;昨天的静,钟声,昨天的人怎样又在今天里划下一道影!

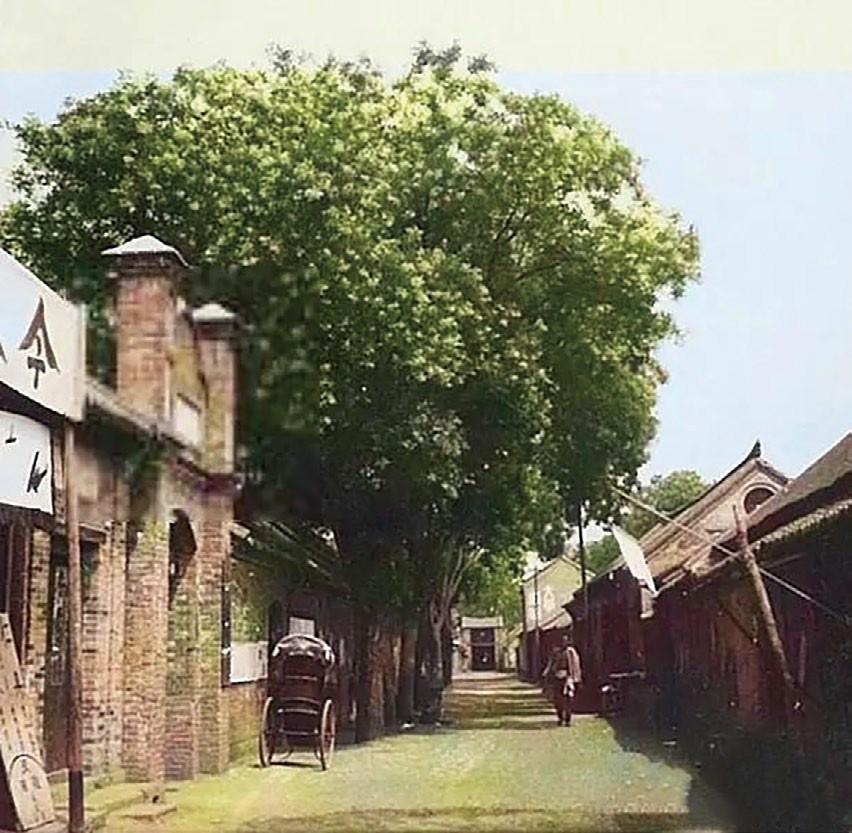

当地人告知梁林一行:青州城尚有保存完好的明清古街,往北看去,就是当地最古老的北关街。青州城有过古都的历史。十六国时期,南燕国以青州为首都,在青州城区西北隅,建起了一座广固城,作为行政中心。东晋义熙六年(公元 410),南燕国灭,广固城破。随后,羊穆之成为青州刺史,于北阳河东另筑新城,就是青州的东阳城。那时的北关街已经是东阳城的重要街道。至明初,青州的行政中心迁到了南阳城,原东阳城改称北关,北关街依旧保留。

来访者跟着当地人,沿着崎岖的石板路走上了北关街。

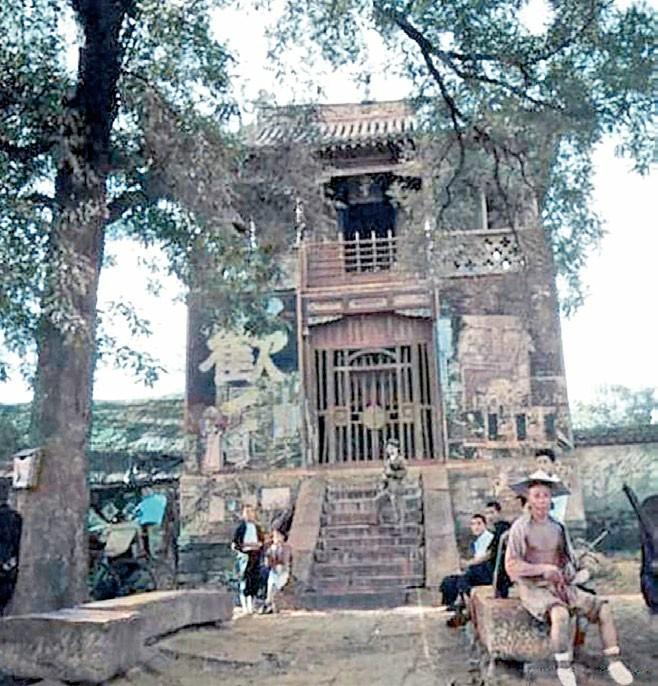

北关街北起镇武庙,南止万年桥。街上有许多老字号,由北向南,太原酒店、泉盛酒店、福盛羊肉馆、阜源酒店、新聚羊肉馆、祝家点心铺、邱家铁锅铺、金城衡药店等,沿街店铺密集,人流如织,市场繁荣,还有木质结构的老店铺数十栋。

明清时期,北关街是连接旗城与南阳城的必经之路。北关街北端路西有一书香门第,俗称「陈家大门」。北关十字口西,明清时期称「柴禾市街」,在清代干隆年间,街民何潜修、刘文远、房潭三人同时考中贡士,邻里引以为荣,将此街改为「三贡街」。

十字口东,东端是鸭子湾崖,曾有弥陀寺。明衡王第三代衡王之弟商河王重修该寺时,把文物大齐碑移至此寺内。清干隆年间又将此碑移至文昌宫。

北关大街南端人称桥坝崖子,顺斜坡大青方石铺路向上向西,就是宋代遗址表海楼了。此楼原为纪念姜太公所建。宋朝青州知州范仲淹、欧阳修和好多名人都在此留下了吟咏青州山水、怀古感叹的诗词。可惜表海楼已经不在了。

随着战火的焚毁和青州府治所益都县治所南迁南阳城,寺庙楼宇古迹多数不存了,黄金地带的桥坝崖子左右成为青州名人与大户的府邸、公馆和商铺。梁思成叹息道:「可惜了,又一个残缺的古城!」

这本也不是太出众的县城,在山西、河南、陕西,营造精妙、历史久远的古建筑太多了。那些,却多是宫室、寺院和世家,是生发着崇高威压气息的砖瓦木石。如今,这小城的逼仄的街巷里,庭院深深处,不知居住着多少平民百姓,隐没着多少如梦的往事。贩夫走卒走过来了,叫卖声不绝于耳。梁林感受到了久违了的烟火气息。她不禁时时驻足,拍照下一个独特的山花造型,也记录下此间的木结构卯榫的排列方式,看青州府人家的门楼、影壁、屋嵴。岁月在青石板街留下的印记,是沟沟壑壑,是不平整的石块布局,是打磨得光滑如镜的石面。林徽音忍不住眼角湿润了,这样的民间,这样的古城,没有帝王大宦、富商巨贾,那平凡的痕迹却直接戳进了人的心窝窝。

这已经被强光晒出太阳色的女子,虽不事修饰,却还是太扎眼了,所到之处是一片片的喧哗。人们小声地议论着,客从何处来?有和善的大婶上下打量着林徽因,露出一抹微笑。一处茶肆的老板,热情邀约,主客一行人且做歇息,喝了一碗大碗茶,谈论起古街的逸闻趣事,老板似乎啥也知道,滔滔地诉说着。林徽因有些走神:这是立体的构画, 描在这里许多样脸,在顺城脚的茶铺里,隐隐起喧腾声一片。各种的姿势,生活刻划着不同方面。茶座上全坐满了,笑的,皱眉的,有的抽着旱烟,老的,慈祥的面纹,年轻的,灵活的眼睛,都暂要时间在茶杯上停住。不再会扰乱心情!这是立体的构画,设色在小生活旁边,阴凉南瓜棚下茶铺,照样热闹的又过了一天。

返程回到桥上,向南望去,是赫龙宫,是北门里古街。赫龙宫供奉的神灵是赫龙帝君,镇锁桥下的水患,保障万年桥的牢固。山门前有三孔牌坊,正对桥北的庙宇山门。赫龙宫的院内有高大的黑松,枝叶繁茂,树冠高大,高出了城垛。所以林徽因曾说过这里树木葱郁奇高。北门城墙巍然耸立着,在南阳河的静静水波映衬下,更加雄壮。桥面不宽,只有七孔。林徽因看了下面的水兽构件,踱步来到了桥南,登上了城墙,向北一望,林徽因「啊!」一声喊叫了起来。

在高处,才看到此时的东阳城故址上古建从南往北层层抬高,一步步高上去了。仔细一数,竟然就有七八级的样子。那些住户依照土地形势随意而建,房屋并不规则,却有了一番自在的意味,够闲适的。眼前有屋面的仰合瓦,有屋山,有几户人家的敞开的院落,清晰可见,随意却不显杂乱。明清的、民国的,各个时期的建筑堆叠在一起。顺古街而上,看得到尖尖的屋顶向北方延伸,夹杂着电线杆。这宏大的场景啊!林徽因忙取出了画板,在城墙的垛口上支好,把这烟火的人间定格在自己的画页之上。林徽因作画的间歇,激动地讲起来:这是我见过的不一样的古城啊!好就好在山与城、城与河、人与城的无缝隙的连接。建筑从来不是孤立的存在,古建更是重视整体感。你们看,这气势真是独一无二的啊。上千年过去了,造城的基本形势还在,古城曾为一方都会的气场还是这么强大!随行人也都啧啧称奇。

一行人走进了北门,高高的城楼里面,藏着北门的瓮城。外门并不起眼,是一个歇山式的小楼,蹲坐于城墙之上。进得外门,就是瓮城了,青石板路面旁侧两边是低矮的民房,东西各有七八间铺子,青石板路面极窄,铺子的屋檐交错地搭着棚架,上面遮盖着芦席和白布,也好遮阳,也好避雨。仰望就是内门楼了,内门城墙顶上,是重檐歇山顶的楼宇,让人眼前一亮。 进了内门,东西两边,是东马道和西马道通往城楼,铺子的招牌和幌子,多得让人眼花缭乱。向前走去,街道稍微疏朗一些,是一些住户和商铺,分不清是住人的还是做买卖的,或者本来就是商住一体的。包子铺、羊肉馆、杂货店、铁匠铺、点心铺、刻字铺、西药房、五金店、鞋铺等等,店面林立着。行人擦肩,叫卖声不断。当地随行人介绍:北门城楼两边的城墙,西高东低,东边有东北角楼、马虎台,中间是北门敌楼,西边还有水门顶子和铎楼庙。这些门头铺子,白天营业就是店铺,晚上门板一上,就成了居家了。

说不出来的静美

当地人继续介绍,这年头世道不太平,这个军队那个军队的,可说是「城头变幻大王旗」。青州城西南为连绵的群山,土匪不少,他们滋扰百姓、绑票杀人,搞得人心惶惶,大家不得安生。现在,靠的是白天有州府的武装守城,晚上把城门一关,在城墙上面安排青壮年巡城守夜。这样,城里的公馆商铺、街坊住户们也安顿了一些。

一行人顺马道拾级而上,走上了城墙,来到了城墙北线的制高点—水门顶子。这里和青州古刹铎楼庙相对,庙后有大湾,水满则溢,从城墙的一个泄水口流到城外的南阳河中。这个泄水口就叫作水门,像个小城门,装有铁栅栏。水门上方,有个城墙了望台就是水门顶子。站在水门顶子上,遥望东南,州衙县署和祠堂文庙都在眼底了。北望,文昌宫的院落齐整,背靠东阳城城墙,滚水桥在其下,也气势俨然。大家喊道:好一个青州古城啊。

古街仿佛有太多的秘密,吸引着人们往前走。北首「中山街」的街牌已经锈蚀斑驳。繁华的老街,随时会拐进一条僻静的巷弄。眼前会出现一个大门楼,水磨青砖,整齐的屋嵴。菱角出檐,讲究的盘头稍子,花卉的砖雕。大门两旁廊墙就有斜方砖心的雕饰。大门紧闭着,黑底红线的油漆门面,贴着楷书撰写的对联。从门缝里望进去北屋正房,青砖嵌缝的墙壁,高挑瓦嵴的房顶,古色古香的门窗。不需要去问,这一定不是一个普通的人家。建筑会透露出多少家族的信息呀?这里面会住着世家的子弟。就算是家道中落,也不会失去当初的礼数,举手投足之间写满了家族曾经的过往。庭院深处还有几处两层的小楼。木头扶梯,木头扶手。踩着木楼板上楼,会有很大的声响。一行人忍不住敲开门,上了二楼去感受一下那些遥远的记忆。

此情此景,让林徽因的思绪回到了她的一首诗中:张大爹临街的矮楼,半藏着,半挺着,立在街头,瓦覆着它,窗开一条缝,夕阳染红它如写下古运的梦。矮檐上长点草,也结过小瓜,破石子路在楼前,无人种花,是老坛子,瓦罐,大小的相伴;尘垢列出许多风趣的零乱。但张大爹走过,不吟咏它好,大爹自己(上年纪了)不相信古老。他拐着杖常到隔壁沽酒,宁愿过桥,土堤去看新柳!

古城的中心街道上。家族祠堂,公馆,商铺,还有衙门都在此汇集。青砖瓦房齐整了很多。林徽因喊道,这应当就是古城的中心地段了。这气派不减当年啊!

在全国各地奔走,文庙是不少见的建筑。益都县文庙又是怎样的呢?只见县文庙棂星门牌坊,三门三楼,巍然屹立于县学洼以西。棂星门以南,剪刀巷(今北营街)北首,也有一木质牌坊,更为高大。

县文庙,旧时系庙学合一,故又称「县学」。县文庙初建于明洪武十年(1377),其后多次重建增修,明代就有七次之多,最后一次重修在道光二十二年(1842 年)。在民国时期,利用县文庙内的殿宇房舍,先后办过县民众教育馆,县简易师范,县图书馆等,故县文庙内的大部分建筑,一直保存较好。多数建筑尚存。虽然说规格比府文庙略低,但耸立于繁华闹市的县文庙,收获了不少的注目。文庙,就像是一个戏台,无法预知之中,更替着场景,变幻着幕布,改变了道具,看角色你方唱罢我又登场,夕阳和晨光扫过人们脸上的粉墨,燕子在梁间穿过。此时,「益都县民众教育馆」和「益都县政府第五科」的牌子赫然,遮盖了孔子的光芒。而台下,浮掠过世间形形色色过客的身影,高矮胖瘦,老幼男女,欢快的,悲伤的,无痛无感的。

林徽因一到此处,立即飞奔了过去,像一只小鸟。在正定古城,在章丘,他们已经访问了一些文庙。但每次和文庙的相逢,都会重燃起对于这类建筑的激情。尽管天下的文庙布局大体相同,建筑相似度也高。可是,每次,林徽因总会发现一些不同的地方。比如眼前的县文庙,棂星门敦厚、庄重、典雅,琉璃覆顶,有一种浩荡的气度。柱前台基之上,蹲伏神兽。一行人忍不住去抚摸那些构件,它们光滑闪亮。林徽因思忖,年初写的一首《深笑》倒是写给了这文庙!诗中说:是谁笑得那样甜,那样深,那样圆转?一串一串明珠大小闪着光亮,迸出天真!清泉底浮动,泛流到水面上,灿烂,分散!是谁笑得好花儿开了一朵?那样轻盈,不惊起谁。细香无意中,随着风过,拂在短墙,丝丝在斜阳前挂着留恋。是谁笑成这百层塔高耸,让不知名鸟雀来盘旋?是谁笑成这万千个风铃的转动,从每一层琉璃的檐边摇上云天?

按照梁思成的分工,一行人马上各就各位去工作了。有的测平面,有的查碑文,有的量斗拱,有的画横断面、纵断面。梁思成早已习惯了去爬梁上柱,他搭上梯子,没有几下就爬到了殿堂里的房顶,拉开了皮尺,一边测量一边绘图。一幅幅的图样就绘制出来了。来往的行人好奇地打量这些「飞檐走壁」的人,看他们的白布衫被汗水打湿了,却全然不觉得。

丈量记录完毕,大家走出了文庙,听到铎楼庙方向传来了几许钟声。西南方向,出现了几处高耸的哥特式建筑的尖顶。主人介绍说:那里有天主教堂和基督教堂。附近还有培真书院,1893 年英国夫妇捐建的校舍小楼。教堂东侧有清初大学士冯溥的私人花园。这里还是胶济线上的京剧的大码头,阳历年后街上还有画子铺呢。戏曲内容的画子很好卖!

林徽因记忆中的一首诗,跳跃了出来,那是《年关》:那里来,又向那里去,这不断,不断的行人,奔波杂沓的,这车马?红的灯光,绿的紫的,织成了这可怕,还是可爱的夜?高的楼影渺茫天上,都象征些什么现象?这噪聒中为什么又凝着这沉静;这热闹里,会是凄凉?这是年关,年关,有人由街头走着,估计着。孤零的影子斜映着。一年,又是一年辛苦,一盘子算珠的艰和难。日中你敛住气,夜里,你喘,一条街,一条街,跟着太阳灯光往返,-----人和人,好比水在流人是水,两旁楼是山!

一堆黄叶在徘徊

主人介绍说:从此处往南不远,就是青州东关了,有元代真教寺,为元代三大伊斯兰教寺之一,保存完好。林徽因和梁思成不约而同地说道:这边倒是有一位前辈啊!赵太侔!山东益都东关人。是啊,赵太侔就生在东关的青龙街。1925 年赵太侔留学美国研究戏剧回国,应聘为北平艺术专门学校教授,兼戏剧系主任,同时兼任北平大学讲师,主讲戏剧课。不经意间,赵太侔和林徽因在戏剧上有了交集。

1924 年 5 月初,印度诗哲泰戈尔来华访问,徐志摩的新月社排练并演出了泰戈尔的抒情歌剧《齐德拉》。赵太侔就担纲了舞台设计。这一方面是为了欢迎泰戈尔的到来,也是为了实践徐志摩的主张:「我们想做戏,我们想集合几个人的力量,自编戏自演,要得的请人来看,要不得的反正是自己好玩。」

这个剧本的故事,是由印度史诗摩河德婆罗多的情节衍变而成,齐德拉是马尼浦国王的女儿,马尼浦王系中,代代都有一个男孩传宗接代,可是齐德拉却是他的父亲齐德拉瓦哈那唯一的女儿,因此父亲想把她当成儿子来传宗接代,并立为储君。公主齐德拉生来不美,从小受到王子应受的训练。邻国的王子阿顺那在还苦行誓愿的路上,来到了马尼浦。一天王子在山林中坐禅睡着了,被进山行猎的齐德拉唤醒,并一见钟情。齐德拉生平第一次感到,她没有女性美是最大的缺憾,失望的齐德拉便向爱神祈祷,赐予她青春的美貌,哪怕只有一天也好。爱神被齐德拉的诚心感动了,答应给她一年的美貌,丑陋的齐德拉一变而成为如花似玉的美人,赢得了王子的爱,并结为夫妇。可是这位女中豪杰不甘冒充美人,同时,王子又表示敬慕那个平定了盗贼的女英雄齐德拉,他不知他的妻子就是这位公主。于是,齐德拉祈祷爱神收回她的美貌,在丈夫面前显露了她本来的面目。

在《齐德拉》一剧中,徐志摩饰演爱神,女主角齐德拉则是由林徽因饰演,男主角王子阿俊那则由张歆海扮演,好几位名人都参与其中,如蒋百里(演村民)、林长民(演春神)、丁西林(亦演村民)、袁昌英(演村女)、梁思成(绘景)、张彭春(导演)、陆小曼(发售说明书)、胡适(主持),可谓一时盛极!有人评论:「光这些布置,就叫人瞧着肃穆起敬,另有一种说不出的静美。」这一夜,北平协和医院礼堂应该说是新月社戏剧活动的一次极漂亮的展示。这成功的舞台设计,就打上了赵太侔的太多的印记。

帷幕徐徐落下。剧终。观众激动地站起来,掌声,掌声,四壁只有掌声的浪潮回旋着。泰戈尔登上台去,拍拍林徽因的肩膀:「马尼浦王的女儿,你的美丽和智慧不是借来的,是爱神早已给你的馈赠,不只是让你拥有一天、一年,而是伴随你终生,你因此而放射出光辉。」

燕京剧社,林徽因创作的四幕话剧《梅真同他们》搬上了舞台,看彩排的来了,这里面就有剧作家赵太侔、丁西林、余上沅,作家沈从文、杨振声,作者林徽因。这场戏,李家的二少爷从外地要回来了,李家的小姐们要筹备一个家庭舞会欢迎他,把书房改成未来派的休息室。看到舞台上的对白,大家一起喝彩起来。赵太侔说:「开场就不错,台词写得太漂亮了,人物性格全出来了。」

在房间的一角,唐元澜正在向梅真表白自己的爱意,他说自己常来李家的原因,不是为了文娟,而真是倾心于梅真,这让梅真感到惊愕,也陷入了痛苦中。她不得不和盘托出了:自己已经有了意中人,她一直爱着的是二少爷文靖,但总是有意地躲避着他。

梅真说:「因为我,我只是个没有出息的丫头,值不得你的--爱,--你的好奇!」唐元澜说:「你答应我,让我先帮助你离开这儿,你要不信我,你尽可让我做个朋友--我们等着二少爷。」梅真急了:「你别,你别说了,唐先生!你千万别跟二少爷提到我!好,我的事情没有人能帮助我的,你别同二少爷说。」……

台下的人已经议论得火热。丁西林说:「从文,你该写篇文章。题目就叫《梅真的悲剧同悲剧中的梅真》。」沈从文道:「这可是一片大文章啊!梅真的悲剧,在于自知悲剧的角色而无力挽回改变。这是梅真的个人悲剧,也是社会酿造的悲剧。」

林徽因说:「我写梅真的时候,就像在写我的一个朋友。我喜欢她却无法改变她。这不是靠别人的施舍可以改变的悲剧。」

赵太侔深有触动:「是啊,没有什么可以超越命运的力量,剧中的人物也应该是这样。」舞台上的演出,进入了高潮。不知不觉间,演员们出来谢幕了,客人们却忘记了鼓掌。他们在思考,梅真走后又会是什么样子呢!

大家说起赵太侔,都是由衷钦佩的:他教学认真,很受学生尊重。他治学严谨,广纳人才。他对戏剧有超人的领会和热情。他是山东大学的尽职的校长。

1932 年 7 月南京政府教育部决定改青岛大学为国立山东大学,调整院系。9 月 30 日,正式任命赵太侔国立山东大学校长。他非常重视聘请教师,他有一本小册子,专记中国知名学者,或自聘,或托聘。延聘不遗余力。在他任校长期间,闻一多、梁实秋、张煦、洪深、李达、老舍、游国恩、沈从文、吴伯箫、萧涤非、丁西林、童第周、王普、博鹰、王恒守、任之恭、王淦昌、王统照等都在山大任职。山大一时名满天下,令众人向往。

山大的经费来源绝大部分为山东省和胶济铁路协款,1930 年,仅为 48 万元。尽管经费不足,但赵太侔还是尽量用来购置图书、仪器,兴建科学馆,以改善教学条件。1936 年,山东省主席韩复榘为了镇压山东大学的爱国学生运动,以停拨协款相威胁,并无理干预学校人事调整,他愤而辞去校长职务。他离开山东,改任北平艺专校长。

赵太侔主要是作为戏剧教育家而活跃,同时精于舞台设计。他首先使用布幕代替硬片布景,还使用有色灯光,在当时都属先进。但此时,青州城已经没有了赵太侔的身影,也许还有一处破败的老宅吧。林徽因又是一阵唏嘘。这一首题目《「九·一八」闲走》的诗,载一九三六年十二月《诗刊》第三期,注明了是 1936 年暑中在山东乡间步行时候写成的,却切合了林徽因此刻的心境。

天上今早盖着两层灰,地上一堆黄叶在徘徊;惘惘的是我跟着凉风转,荒街小巷,蛇鼠般追随!我问秋天,秋天似也疑问我:在这尘沙中又挣扎些什么,黄雾扼住天的喉咙,处处仅剩情绪的残破?但我不信热血不仍在沸腾,思想不仍铺在街上多少层;甘心让来往车马狠命的轧压,待从地面开花,另来一种完整。

中国是我的祖国

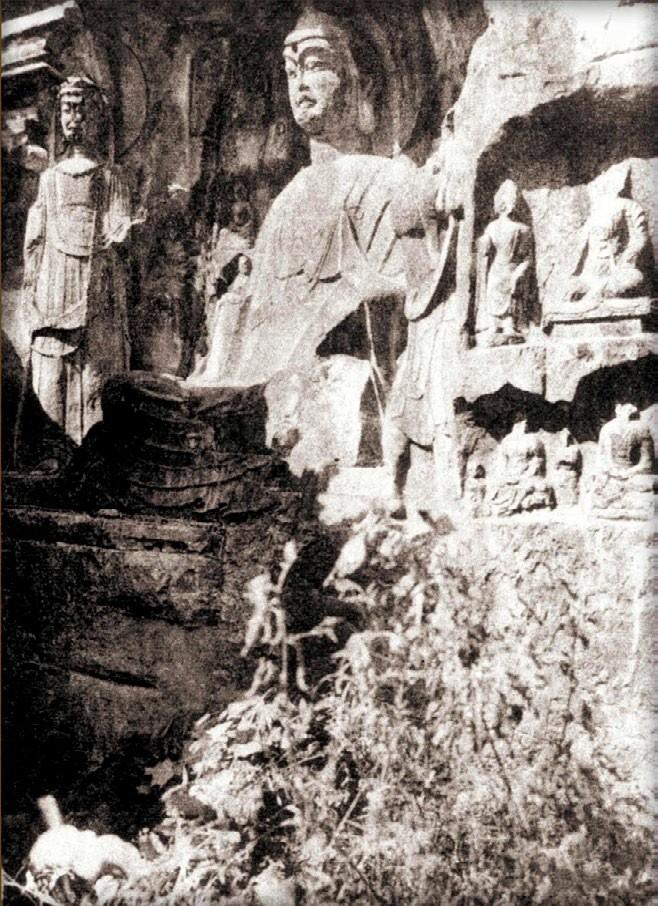

对于建筑,她常常有着敏锐的感受。登临佛塔,她会觉得:西方的教堂里,那种穹窿会让人觉得离上帝很近。而在塔上远眺,佛却与人越来越远了。这或远或近的感觉,就如同 1936 年的夏日,当林徽因一行人登上了青州府南阳城北门城墙,面向西南怅然遥望的时候,可以看得到几里之外的云窟,那里是青州十景之一的「云洞天开」。但也只能是远眺一下了,云门山的隋代雕像,林徽因是无缘亲自面见了。

「他们原计划还要调查益都云门摩崖雕像,云门雕像是隋代雕像的精品。但已破坏得很厉害,同时途中经常有土匪出没、抢劫。益都当局极力劝阻,他们也就只好作罢。」(林洙:《梁思成林徽因与我》)此后,青州市有关部门惊喜地收集到了梁思成的几幅照片,照片上写着:1936 年建筑学家梁思成拍摄的云门山窟像;1936 年梁思成先生拍摄驼山石窟像。这,让梁思成登上了云驼这一经历基本证实。其间,从当局极力劝阻,到梁思成终于还是登临,有过什么故事,没人知晓。究竟是几人上了山,林徽因为何没有去成,也是未知。

齐鲁之行,也在冲刷着林徽因的浪漫的想象。林徽因看到了青州的美景,短暂的喜悦后是一些失落。「尤其是这几天在建筑方面非常失望,所谒大寺庙不是全是垃圾,便是已代以清末简陋的不相干房子,还刷着蓝白色的『天下为公』及其他,变成机关及学校。」

她是来看建筑的,而任意的改建和纷乱的时局,已经改变了青州古建筑的原貌,或者让很多的古建已经不复存在。临淄的庙统统毁光,云门雕像损害严重。文庙街上的府文庙,荒废了,徒留了残墙败瓦,后院成了国术馆,前面成了污秽的马厩。但是,幸好有文字留下了记载,林徽因对云门造像是有过关注和研究的。

《平郊建筑杂录》中,林徽因比较几处石刻的风格,说:「山东青州云门山,山西天龙山,河南龙门,都有不少的石刻。这些相距千里的约略同时的遗作,都有几个或许多共同之点,而绝非天宁寺塔像所有。近来有人竟说塔中造像含有犍陀罗风,其实隋代石刻,虽在中国佛教美术中算是较早期的作品,但已将南北朝时所含的犍陀罗风味摆脱得一干二净,而自成一种淳朴古拙的气息。而天宁寺塔上更是绝没有犍陀罗风味的。」

在比较中,林徽因把云门山石窟和天龙山石刻、龙门石窟相提并论,归于一种风格,同时把云门山放在第一位,说明了云门石刻在林徽因心目中的重要地位。那是诗意画意建筑意俱在的。林徽因夫妇踏遍青山,走乡野,林一边考察,一边会关注老物件,一处山村的古戏台、一方乡村秀才的砚台、一个陶土罐,总会令她心动。看到小的爱不释手的就买下来带走,大的就要求梁思成拍照。云门山和驼山石窟造像,林徽因人没有去现场,心怎么不会在场,梁思成自然领会她的心思,拍下照片,给她研究揣摩的依据。

以上的种种遗憾,让人叹息。而让林徽因最为心痛的是祖国的沦陷和外族的欺侮。

1936 年 6 月,他们沿胶济铁路考察,青青未了,意盎然。

1937 年 9 月,他们沿胶济铁路流亡,家国破碎,鸟惊心。

林徽因在给子女的信中,流露了她对于抗战的坚定信念。

卢沟桥事变后,她回到北平时,孩子还在北戴河度假,她跟宝宝(孩子梁再冰)说:如果日本人要来占北平,我们都愿意打仗,到时候你就跟着大姑姑那边,我们就守在北平,等到打胜了仗再说。我觉得现在我们做中国人应该要顶勇敢,什么都不怕,什么都顶有决心才好。妈妈同爹爹都在北平,不怕打仗,更不怕日本。

1937 年,林徽因还在给沈从文的信中,讲到了对于战争的看法:说到打仗你别过于悲观,我们也需要吃苦,可是我们不能不争到一种翻身的地步。总有法子,往大处看还是乐观的。

在山东的 2 次经历,可以说是梁林全国古建考察的重要经历。她那些对于民族建筑遗产的关照,转为对民族生存命运的关注。陇海全线的激战让她兴奋,她说过想在陕西随军。

仿佛是一种预感,林徽因 1936 年在山东的旅途中,觉得该回去了(北平),「什么怪时候、什么怪车都愿意」。

我们怎么来了解林徽因的这一份心思?她曾经积极地鼓动梁思成,完成《中国建筑史》的写作,当时可见的中国建筑史竟然是出于日本人的笔下。这还不算什么。图书的插图,中国的古建前面是日军,耀武扬威地手持着军刀。林徽因怒了。在英美留学时,他们就萌生了一个愿望,自己执笔编写《中国建筑史》,这第一部中国人自己写的中国建筑史。多少年来,走城乡,收集资料,这一份写作早就开始了。

幼年时的林徽因,站在大嘉山南麓李纲的墓前,南宋的滚滚红尘萦绕在心头,救国杀敌的声音在耳畔响起,父亲正在身边,肃立的身姿让她也不禁肃然起来。「人生自古谁无死,留取丹心照汗青。」

1930 年,朱启钤筹措营造学社的经费,鼓动梁思成、林徽因加入学社,他却为袁世凯登基做筹备大典,梁思成、林徽因态度明确,不愿同他合作,拒绝了加入学社的邀请。

梁启超在林徽因父亲离世后,挥笔写信给儿子梁思成,却无意间勉励了林徽因:她要鼓起勇气,发挥她的天才,完成她的学问,将来与你共同努力,替中国艺术界有点贡献,才不愧为林叔叔的好孩子。

林徽因曾经对费慰梅夫妇说起:今秋的野餐和骑马,使整个世界对我来说都变了,想一想假如没有这一切,我怎么能够经得住我们频繁的民族危机所带来的所有的激动、慌乱和忧郁!出了西华门,只是日本人和他们的猎物。所以那骑马也是很有象征意义的。一身骑马装的她,扬鞭策马那一瞬,简直是变了一个人,身边掠过小径、无边的平原、银色的树枝、静静的寺院。人们抱着自豪感跨越小桥。这一刻,她像一个出塞的将军。

1942 年 11 月,美国老友费正清跋涉四天,来到了李庄,看望林徽因。见到她一刻,那病容令人心疼,屋里的资料却堆成了山。费正清说:「林,我已经明白了,你的事业在中国,你的根就在中国。」这一代知识分子,真的是一种不可移植的植物。他们,离不了故乡的土壤啊!

日本投降了,1945 年 8 月 15 日,林徽因走出了李庄的居室,坐了一顶轿子,来到了茶馆,以茶代酒,欢庆!梁思成回来李庄,林徽因买酒痛饮了几杯。

1946 年,林徽因写了一封信,给费慰梅:「正因为中国是我的祖国,长期以来我看到它遭受这样那样的罹难,心如刀割。」在林徽因心底,祖国的受难,就是自己的受难。她一心盼望着的,是抗战胜利这个最大的「胜利日」。

这样的流亡的日子,林徽因真切地感受着。1937 年 7 月 12 日,林徽因一行到代县,得知发生了「卢沟桥事变」,匆匆返回北平。8 月,从天津乘船去烟台,从济南乘火车南下抵达长沙。11 月,日机轰炸长沙,林徽因一家险些丧生于炮火。1938 年初,流落到昆明。1939 年年初,因为日机轰炸,林徽因一家搬到昆明郊区龙泉镇麦地村。1940 年初冬入川,住在李庄镇。1946 年 7 月,返回北平。

整个抗战期间,林徽因一家流离失所,漂泊在凄风冷雨中的茫茫中国。

1941 年春,林徽因的三弟林恒在对日作战中身亡。「中国还要上前,黑夜在等天亮。……你们给的真多,都为了谁?你相信,今后中国多少人的幸福要在你的前头,比自己要紧;那不朽中国的历史,还需要在世上永久。」1948 年 5 月,林徽因发表了《哭三弟恒》。(未完待续)

In the summer of 1936, the fa- mous architect and poet Lin Huiyin, accompanied by the architects of Liang Sicheng and Liu Dunzhen and two assistants, left Peiping for Shandong to investigate ancient buildings at the invitation of He Siyuan, the head of Shandong Provincial Department of Education. Two weeks later, they arrived at the ancient city of Qingzhou.

Lin Huiyin mentioned her trip to Qingzhou in a letter to Liang Sizhuang, the third sister of Liang Sicheng. “After all the hard work of last week, we finally arrived at a good place, where you could indulge yourself in either the picturesque scenery of mountains and rivers or the amazing sites of ancient buildings. Located at the foot of mountains and surrounded by rivers with numerous stone bridges, Qingzhou is a majestic city with favorable climate and lush trees.”

From these words, we can see how the fatigue architect was deeply impressed by the beauty of Qingzhou. She lingered beside the Nanyang River, strolled nearby the Confucian Temple and ancient mansions, enjoyed the view outside windows, and wrote poetic words on her trip to Qingzhou.

作者 崔斌