走进红色之乡

作者

作者

位于东营市东北部的黄河人海口,在一片广袤的滨海滩涂和河口湿地,生长着一望无际的芦苇和「红地毯」。每年冬季这里便是各种候鸟柄息的天堂,你可以观赏到丹顶鹤、天鹅等鸟类的优美身姿,还能看到黄河与渤海交汇处的分明色彩。

在这里,你不仅能看到动人的日出,还可以在远处油井设备的衬托下,欣赏到绝美的日落面面。而离此不远,便是「红色之乡」「齐鲁明珠」的诞生地——东营市广饶县大王镇。

古时大王镇以驻地大王桥村而名,战国时期即有村落。境内今存齐国大将吕丘亮和秦汉谋士李佐车的墓冢,三国时期曹魏政权也曾屯垦于此。这里地处古沧(州)潍(县)官道,明洪武初年,李、顾、颜、唐诸姓徙居于此。因该地东阳河上有汉代所建单孔石桥一座,其高大为阳河众桥之冠,故名「大王桥」,村依桥名为「大王桥村」。

相传楚汉战争之际,汉将韩信听李佐车之计,灭赵、收燕、伐齐。汉军占据齐地后,临水屯兵,见此水九曲蜿蜒,河床高抬,号为「阳河」。为便兵民通行,李佐车由南而北,修桥三座。南边一桥,以刘邦汉王之号,尊为「大王桥」;其余两桥,以韩信、李佐车二人之姓,谓之「韩桥」「李桥」。后人沿河而居,以桥为村名,沿用至今。大王桥、韩桥、李桥三村,历代繁衍为大村落,绵延 10 多里。「大王」一名,也衍为镇名。

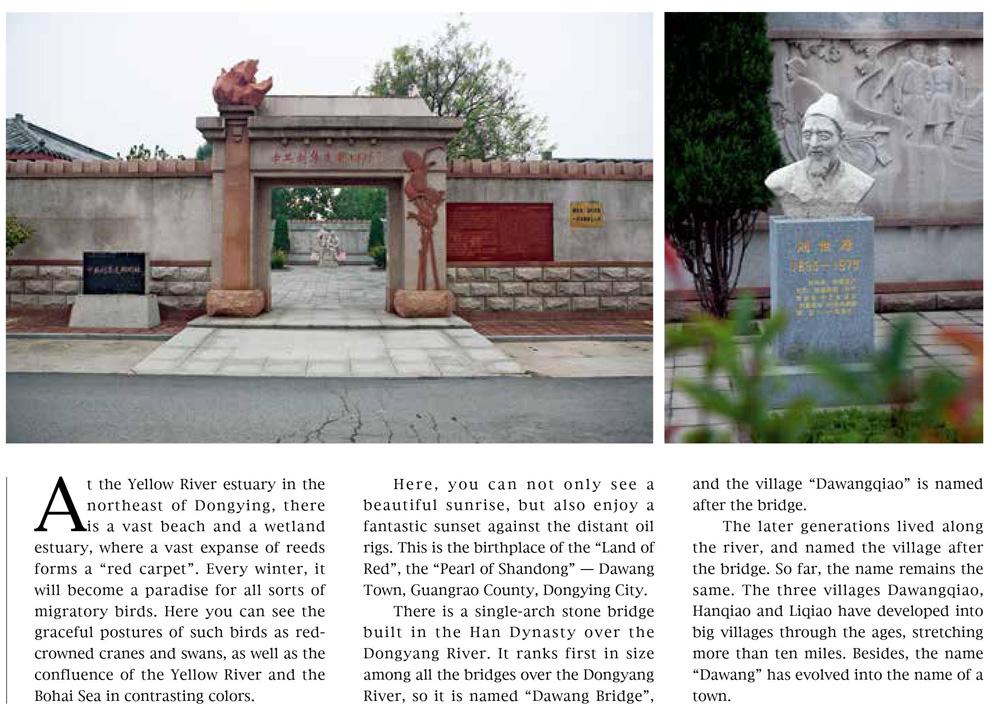

而如今的大王镇是革命老区,建立了全省乃至全国最早的一批农村党支部,具有光荣的革命传统;还依托中共刘集支部旧址纪念馆、《共产党宣言》纪念馆、张太恒上将纪念馆、中共延集支部纪念馆等多个红色景点,建立了占地 40000 亩的国家 AAAA 级红色刘集旅游景区。

大王镇刘集后村诞生了全国最早的农村党支部之一——刘集支部,传播、使用和保仔了中国首版中文译本《共产党宣言》。2011 年 7 月,以刘集支部革命斗争史为题材的大型电视连续剧《宣言》在中央电视台黄金时段上映,这也更加提升了大王镇红色文化的渲染力和影响力,扩大了刘集的知名度,在全国引发了「观《宣言》、学《宣言》」的热潮。

刘集村党支部建立于 1925 年春,是山东省最早的农村党支部之一,隶属中共济南地方执行委员会。1927 年 8 月,在刘集党支部的基础上,建立了中共广饶特支。1928 年 12 月,中共广饶县委在广饶特支的基础上成立。刘集党支部在上级党组织的领导下广泛开展革命宣传活动,积极发展党的组织,领导农民群众开展了「觅汉增资」「短工增资」活动和「吃坡」「砸木行」斗争。

在抗日战争中,刘集党支部带领党员群众积极投入到抗日救国的斗争中,刘集村被誉为四边地区的「小莫斯科」。在解放战争中,刘集党支部带领党员群众踊跃支前,为夺取解放战争的胜利做出了应有的贡献。当时仅有百多户人家的刘集村就有 27 名烈士,参军参干人员达 192 人。

为纪念中国首版中文译本《共产党宣言》在刘集村传播、使用和保存的艰辛历程,讴歌早期革命党人的丰功伟绩,2005 年 7 月 1 日,中共刘集支部旧址纪念馆在大王镇落成开馆,这是全省第一个农村党支部旧址纪念馆。

纪念馆占地 1300 平方米,设支部旧址复原陈列展、简史陈列展、大型室外环比浮雕重点事迹展。旧址内按当时生活环境条件进行了复原,为掩护地下革命工作者而特制的掩饰门、地道等设施再现了当年艰苦卓绝的斗争环境及革命先辈不屈不挠的革命精神。

简史陈列展馆系仿古建筑,顶部为仿古飞檐,外设走廊。展厅内分图画文字展、文物展两部分,形象介绍了刘子久、刘良才等革命先辈的英雄事迹及刘集支部的革命启蒙作用;大型室外环比浮雕重点事迹展,形象刻画了刘集党支部领导如火如荼的革命斗争场景。

书上得来终觉浅。来到「红色之乡」大王镇,怀着一颗赤诚的心,沿着革命先烈的足迹,红色旅游让旅途少了几许喧嚣,多了一层深意。

编辑/任童心

作者 蔡湘 何延海