江苏路.理想生活区

作者

作者

江苏路延伸着太平路的旖旎风光,以信号山为中心,与大学路一起并行前进,传递着大学路的宁静悠远,更因积聚了两大教堂、一所医院,堪称当时青岛的公共活动中心,成为城市理想生活区。

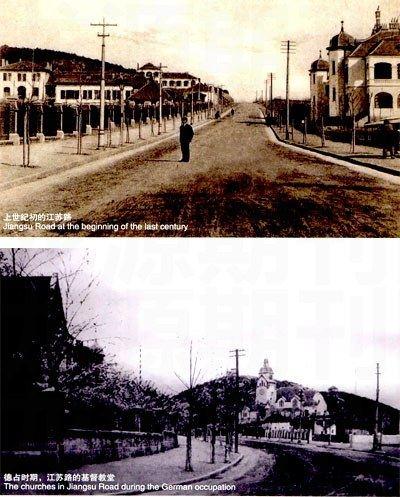

江苏路是青岛市建设最早的道路之一,建于1899年,德占时期称俾斯麦街,日占青岛时期延长至胶州路口,取名万年町,1922年中国政府收回青岛后,改称江苏路,沿用至今。青岛是建设在崂山余脉上的城市,所以城市道路蜿蜒崎岖、高低不平。江苏路南北向穿过青岛老市区,全路段有两处大坡,坡度较大。过去骑自行车上坡时候,时常可见“车骑人”景象。江苏路上有名的“六路口”,成为一处景观。

幽谧的教堂

德国占领青岛后,在几年之间迅速建起了一座新城。青岛最初的一场大规模城市和港口建设始于1900年,德国弗莱堡军事档案馆至今仍保存着青岛早期城市总体规划蓝图。当时,殖民地政府的首任总,督沛禄文提出:新城市要强调德国的民族特性,强调与中国城市的差异。新城市的建设要有现代风格。他幻想把青岛建成一座纯德国式的城市。

德国进驻青岛,与大规模的建设同步的还有文化的占领与同化,一大批传教士在青岛开始了他们的“神圣”之旅,与之呼应的便是德国教堂在青岛拔地而起。位于欧人区核心地带的江苏路成为欧人的重要活动中心,这里相继建成了两大教堂,青岛基督教堂和紧邻江苏路的圣保罗教堂。

青岛基督教堂是江苏路最突出的建筑,是青岛市著名的宗教建筑,原为德国人聚会礼拜之所。始建于1908年,1910年竣工。基督教堂建在一座小山包上,位于数条道路的交会口,建筑与地形结合巧妙,设计上匠心独具。基督教堂为欧陆风格单钟楼建筑,风格凝重粗犷,线条清晰简练,坚固厚重的墙壁、半圆拱形花岗岩窗框、陡斜的红色屋顶以及绿色尖顶都给人一种宗教建筑特有的美感。教堂由钟楼和礼堂两部分组成,钟楼高36.4 7米,登楼可观览岛城的海天秀色。钟楼上的巨型钟表,给原本肃穆的教堂又增添了几分神秘和庄重。教堂前的广场平坦宽阔,四周绿树成荫,周围错落有致地分布着各种西式建筑,更加衬托出教堂建筑的宏伟和高大。教堂内部有台德式管风琴,但是后来毁于文革时期。

顺着旋转梯,上到钟楼的顶部,里面悬挂着一大两小的三口钟,旁边一块木牌上刻着“1909年安装”的字样。钟楼的三面各有一座机械式的报时钟,每当钟声响起,一公里外都可以听到。教堂周围绿树掩映,除礼拜天外,十分幽静。基督教堂外园林在上世纪三四十年代是地下工作者活动的地方,在这里俞启威、乔天华、于黑丁等青岛文化战线上的先锋人物,一起学习进步书籍,讨论、传播革命理论和进步思想,宣传真理、唤醒民众的希望和决心,在群众中产生了积极的影响。在栈桥上,远远就能望见江苏路基督教堂高高的塔楼,其绿色的尖顶掩映在一片红瓦绿树中,如同一幅油画。今年,青岛基督教堂迎来了百岁生日,经过去年“修旧如旧”的修葺,江苏路基督教堂焕发新光彩,青岛基督教会在市宗教局和中国德意志文化遗产基金会的协助下,筹资36.8万欧元,在德国按照原样打造了一台管风琴。随着琴键的起伏,管风琴中传出空灵深邃的天籁之音,中断了40年的百年琴音重新縈绕刻满历史记忆的江苏路,寻音忆古。更感时代沧桑巨变。

青岛圣保罗教堂虽然没有坐落于江苏路上,但它位于和江苏路交界口的观象二路上,紧邻江苏路。1897年德国占领青岛后,德国基督教信义会(亦称路德会)派传教士昆祚来青岛布道,并任德国胶澳总督的顾问。第一次世界大战德国战败,经济衰退,无力支付其远在青岛教会的资金投入。美国信义会在1925年仅以275"美元收购了德国信义会在青岛的教会资产。1938年于青岛观象山购地兴建一座新的教堂,1941年2月建成,取名为圣保罗教堂。

现在,教堂前时常可见幸福的恋人甜蜜相拥定格幸福的瞬间。当钟声响起时,一曲《婚礼进行曲》也同时奏响,有很多热衷西方文化的新人及其亲朋在这里见证爱情的浪漫和婚姻的神圣。

见证历史的医院

德国占领胶州湾初期,驻防部队病员只能被安置在简易的临时木板房里,种种不便和低劣的医疗状况,使建造新野战医院势在必行。于是,总督府野战医院成为青岛城市最早着手建设的一批公共性建筑之一。总督府野战医院始建于1899年,1905年基本完工,那时这一建筑群的规模是最大的。总督府野战医院位置的选择考虑到了就诊者的便利,病房周围的山丘成了凛冽北风的天然屏障。由于经过细心的设计和规划,这座医院建成后,环境优美,建筑错藩有致,犹如一座漂亮的公共花园。

这家德国政府医院建成后,并不承担对本地中国人的医疗服务,那些数量很大的本地贫苦病人,被疏散到两家教会医院接受廉价的治疗。医院天职——“救死扶伤”在殖民岁月被人为地扭曲着,但百年前这所建筑规模庞大,医资力量世界领先医院的建立,客观上推动了青岛医疗卫生事业的发展,穿联起了青岛历史发展的另一条脉络。

早在1900年,总督府野战医院就已改为督署医院。1914年德日青岛争夺战时,这间医院变成了当时的要塞医院,因担心医院成为重型舰炮远射的目标,医院被搬空,病床转移至海因里希亲王饭店、水兵俱乐部、德华高等学堂、禅臣洋行和天主教会里的房屋。后来,督署医院被占领青岛的日本军队接管,改称陆军医院,1916年改为青岛病院。这期间,医院的南部被加建了一个耗资巨大的三层门诊楼。1927年,这间医院被改名为同仁会医院。抗战胜利后,山东大学在青岛复校,设医学院,这里作为山大附属医院。现在,改称“青岛大学医学院附属医院”,很多老青岛人仍称它“山大医院”。

文化播散地

德占胶澳以后,从德国本土,及原在中国上海等地的德国人陆续来青岛发展,除公职人员以外,建铁路、修港口、开商行、经贸易等均有许多德国人,其中有些是举家来青岛的,带来了他们的子女。

《胶澳租借条约》签订后,成立胶澳总督府为最高统治机构,下设有学务委员会负责领导全市教育工作。他们对中国人开办了26所蒙养学堂(小学),包括台东镇、薛家岛、李村、浮山后、沧口等,均在私塾基础上,加上新兴的算学、历史、地理、德语等。

1898年,为解决德国人在青岛的子女读书,开办了德国童子学堂,就是德国小学。学校设在了原大鲍岛村,租用了几问中国民房开始上课。1901年,胶澳学务委员会正式接管这所学校,改称胶澳总督府小学校,在俾斯麦大街(今江苏路)新建了校舍,学校由大鲍岛移到这里上课。随着青岛的德国人日渐增多,小学校舍不够使用,又在一街之隔拆除的空地上建了新的校舍。1907年,总督府学校新建总督府学校已经完工,建筑规划具有本国最新技术水平。解放后更名为“青岛江苏路小学”,学校获得新生,进入了稳步发展的新时期,1960年被确定为山东省重点小学。现名青岛市实验小学。

江苏路依山连海的地理位置,加上大量公共建筑的修建,得到当时德俄日贵族的青眯,也吸引了国内诸多文人名士的到来。

基督教堂正西面的江苏路12号,建于1908年,原来住的是胶澳总督的助理,老百姓称之为“二提督楼”,它的外立面非常复杂,错落有致,红橙相间的色调极像一座卡通建筑。后作为青岛保安总队队长的私人住宅,解放后曾长期作为青岛市人民检察院办公楼。它的邻居是10号曾是日华女学校,是一所兼收中国人、日本人的女子学校,开设有日语专修科,但学生不多,开设时间不长。日华女校隔壁江苏路8号曾是李鸿章侄子、逊清总督李经羲的私宅。这座老楼有一个俄罗斯式的塔楼,建筑很精致。解放后,这里成为中国民主同盟青岛市委员会办公楼。

作为俄国领事馆的江苏路6号住宅建于1900-1901年。这座房子的最初主人是顺和洋行的业务经理鲁特。几年后主人变成了前津浦铁路总办李德顺。为了便于经由青岛前往海参崴等地的劳务人员取得签证,胶澳总督府建议德国驻华使馆允许俄国在青岛设立领事馆。次年,俄国驻青岛领事馆租用今江苏路6号开馆,直至1914年。江苏路27号是日本驻青岛领事馆总领事官邸,日本人在青岛建的私人住宅中,这是面积最大的,也是设备最豪华的,它有一个很大的日式园林,楼前园内有停车场。

江苏路是青岛市惟一一条集中了三大公用建筑的道路,青岛基督教堂、青医附院和紧邻江苏路的圣保罗教堂。时光荏苒,褪却铅华的江苏路于青山古树掩映中折射出古韵积淀的幽谧特质,漫步江苏路,悠扬的钟声,穿越百年,凝重沧桑,几多感慨。

作者 李逢玲