那片无法忘怀的热土

作者

作者

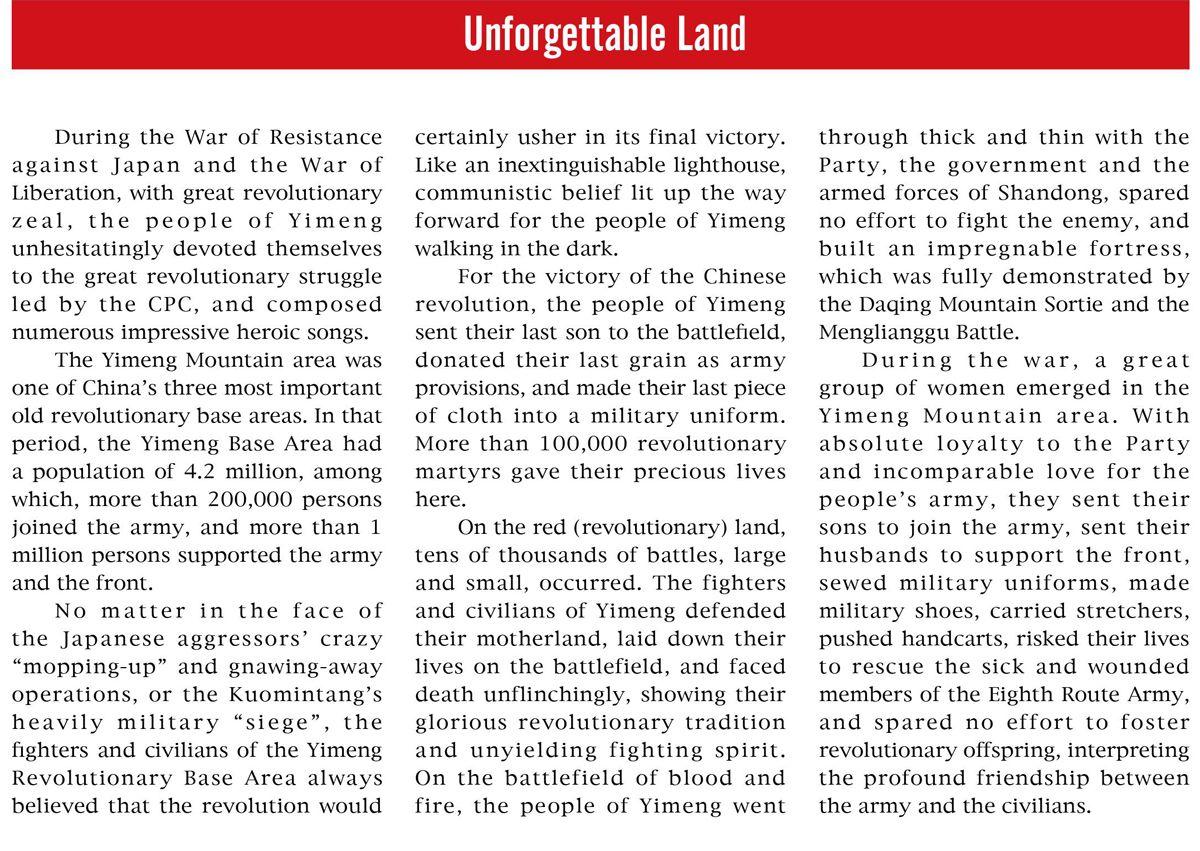

逶迤八百里沂蒙,巍巍七十二崮。沂蒙革命老区,既是一块文化沃土,也是一块红色热土。在抗日战争和解放战争时期,沂蒙人民以极大的革命热情,义无反顾投身于中国共产党领导的伟大革命斗争,谱写了一曲曲感天动地的英雄凯歌。这里的每一座大山都燃烧过革命战争的烈火,每一寸土地都流淌着革命烈士的鲜血,通过革命战争洗礼、升华而形成的「水乳交融、生死与共」的沂蒙精神,已成为中华民族精神的重要组成部分。

「两战圣地」

沂蒙山区是中国最重要的三大老革命根据地之一,是抗日战争和解放战争时期鲁南特委、山东省委、省政府、省军区的创建地,是当时华东和山东的政治、军事、文化中心。刘少奇、陈毅、罗荣桓、徐向前、粟裕等老一辈无产阶级革命家和 400 多名开国将帅曾在这里工作、战斗过。

中国共产党成立后,沂蒙山区开始建立党的组织,开展轰轰烈烈的革命斗争。抗日战争爆发后,根据党中央的指示,大批干部被派到山东工作。1939 年 3 月,八路军第 115 师主力在代师长陈光、政委罗荣桓的率领下挺进山东,5 月进驻沂蒙。6 年时间里,115 师在沂蒙纵横驰骋,英勇斗争,为巩固发展山东抗日根据地,夺取全国抗日战争的胜利建立了不朽功勋。

当时,沂蒙根据地人口 420 万人,有 21 万多人参军参战,120 多万人拥军支前。从沂蒙山区出发,罗荣桓率师挺进东北,陈毅率大军直下江南。特别是着名的孟良崮战役,全歼国民党精锐部队 74 师,对山东和全国的战局,都有重要的转折意义。

无论是面对日寇的疯狂「扫荡」蚕食,还是面对国民党的重兵「围剿」,沂蒙军民始终坚信革命必将胜利。共产主义信仰像长明的灯塔,为黑暗里前行的沂蒙人民照亮了前进之路。

为了中国革命的胜利,沂蒙人民把最后一个儿子送战场、最后一口粮当军粮、最后一块布做军装,10 万多革命烈士在这里献出了宝贵的生命。英雄的沂蒙人民积极响应党的号召,决心解放军打到哪里,就支援到哪里。他们推起独轮车,扛起担架上前线,继续支援渡江战役、上海战役,进军浙江、福建、海南……

「两战圣地」上,村村有烈士,家家有红嫂。沂蒙军民在马克思主义指导和党的领导下,不屈不挠,英勇斗争,创立、巩固、发展了沂蒙根据地,创造了光辉的革命业绩,铸造了伟大的沂蒙精神。

血与火的战场

在这块红色热土上,沂蒙军民保家卫国,血染沙场,视死如归,展现了光荣的革命传统和不屈的斗争精神。

位于莒南县板泉镇沭河东岸的渊子崖村,在抗战初期有 200 多户人家、1000 多口人。1941 年 12 月 20 日凌晨,1000 多名鬼子和汉奸,拉着 4 门大炮,气势汹汹地朝村里扑来。面对敌人的进攻,渊子崖村 300 多名自卫队员和群众奋起反抗,用大刀、长矛、土枪、土炮同日寇、汉奸进行殊死搏斗,共歼敌 120 多人,147 名自卫队员和乡亲在此次战斗中献出了生命。

渊子崖保卫战发生后,很快在滨海地区传扬开来,大大振奋了人们的抗日精神,狠狠打击了日寇的嚣张气焰。《解放日报》发表社论,对渊子崖村的自卫斗争给予高度评价。渊子崖村也因此赢得了「中华抗日第一村」的荣誉称号。

在血与火的战场上,沂蒙人民与山东党政军生死与共,奋力杀敌,筑起了坚不可摧的铜墙铁壁,大青山突围战和孟良崮战役充分印证了这一点。

大青山突围战发生于 1941 年 11 月,是沂蒙革命根据地 5.3 万军民反击日军「铁壁合围」大「扫荡」中的一次着名战斗。此役,在极其不利的情况下,抗大一分校以高度的自我牺牲精神和英勇顽强的战斗作风,硬是在敌人的「铁壁合围」中杀出一条血路,成功保卫了山东抗战的党政军领导机关,保留了东山再起的熊熊火种,堪称军事史上的奇迹。

孟良崮战役是解放战争期间陈毅、粟裕指挥华东野战军进行的一次大规模运动战和阵地战相结合的重大战役。1947 年 5 月中旬,华东野战军和国民党军在孟良崮展开激战,战斗打得异常惨烈。炮声隆隆,杀声震天,在孟良崮等山头,每一处阵地都要经过反复争夺,子弹打光了就拼刺刀、近身肉搏,其惨烈程度可见一斑。这一战共计歼敌 3.2 万余人,粉碎了国民党军队对山东的重点进攻,是扭转华东地区战局的关键一战。

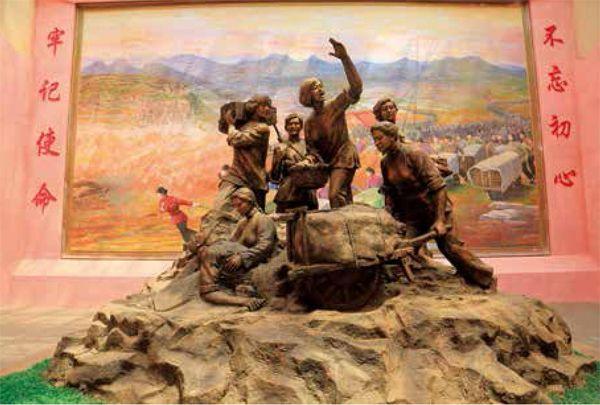

伟大的沂蒙女性

革命战争年代,沂蒙山区涌现出一个伟大的女性群体。她们怀着对党的无限忠诚以及对人民军队的无比热爱,送子参军、送夫支前,缝军衣、做军鞋、抬担架、推小车,舍生忘死救护八路军伤病员,不遗余力抚养革命后代,诠释了水乳交融的军民鱼水深情。

沂南县马牧池乡横河村人明德英,是这个群体的代表。1941 年冬,大批日、伪军包围了驻马牧池乡的八路军山东纵队司令部。11 月 4 日,一名八路军小战士冲出敌人包围圈时身负重伤,一路踉跄着穿过坟冢与树林,正巧遇到明德英。由于失血过多,小战士已陷入昏迷。在周围没有水源的情况下,正在哺乳期的明德英慨然解开衣襟,用乳汁救活了这名小战士。随后,明德英与丈夫李开田又杀了家中仅有的两只老母鸡,为小战士熬汤补身子,帮助其尽快康复。

1960 年,着名作家刘知侠根据明德英的故事,创作了短篇小说《红嫂》,首先提出「红嫂」的称谓,明德英被称为「沂蒙红嫂第一人」。2009 年,明德英被评为「100 位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物」。

在地方党组织的号召下,沂蒙人民踊跃报名参军,奋力杀敌,许多村庄出现了送子参军、送郎参军、兄弟争相参军、村干部带头参军以及青年戴花跨马入伍的感人场面,书写了许多感人至深的参军故事。

1945 年,《大众日报》刊发了这样一首脍炙人口的诗歌:「朝阳官庄彭大娘,拥参工作做得强,母送子来妻送郎,彭大娘四儿一女上前方。」「彭大娘」名叫王步荣,因其丈夫姓彭,因此人们都叫她「彭大娘」。王步荣育有五子三女,从 1938 年起,她先后动员四子一女参军支前,支援革命事业。像王步荣这样的女性,在沂蒙山区还有许许多多。她们不会讲高深的道理,但能用赤诚的爱党之心把朴素的政治信仰传递给父老乡亲,影响和带动更多的群众加入到参军爱军的滚滚洪流中。

解放战争时期,蒙阴县野店镇烟庄村涌现出六位女性支前模范,分别是张玉梅、伊廷珍、杨桂英、伊淑英、冀贞兰、公方莲。孟良崮战役期间,当时只有 150 多户人家的烟庄村,成年男子都随解放军上了前线,村里只剩下了老人、妇女和孩子。为做好支援部队的后勤工作,张玉梅六人发动剩余村民为部队摊煎饼、纳军鞋、护理伤病员……她们不分昼夜,和乡亲们一起一天只吃一顿饭,每天来回走 20 多里山路为前线运送物资。1947 年 6 月 10 日,鲁中军区机关报以《妇女支前拥军样样好》为题,报道了六人的模范事迹,称她们为「沂蒙六姐妹」。

「大军联营七百里,村村灯火到天明。」这正是沂蒙人民拥军支前的真实写照。在这片红色的热土上,沂蒙军民一同经历革命洗礼,一同迎来了胜利曙光。

刁艳杰

作者 何延海