高校《金融学》课程思政课学生满意度影响因素分析

作者

作者

摘 要:随着教学改革的不断深入,各个高校都在积极探索专业课融入思政元素,开展课程思政育人的活动。本文采用实证分析法研究影响高校课程思政课学生满意度的相关因素,从而为高校更好地开展课程育人、实现立德树人根本任务提供政策指引。

关键词:课程思政;立德树人;《金融学》

中图分类号:G4 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2022.17.090

1 文献综述

2016 年 12 月习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出高校专业人才的培养要坚持把立德树人作为中心环节,将专业课程与思想政治理论课建设结合起来,教师要守好一段渠、种好责任田,做到专业课与思政课同向而行,协同推进,把思想政治教育贯穿到教育教学的全过程。

课程思政建设是高校落实立德树人这一根本任务的重要举措,近年来关于课程思政的研究成为学术界关注的热点。很多学者结合自己所教课程探索课程思政的实践路径,齐伟伟等(2021)以《国际市场营销》课程为例,通过强化课程思政,采用「OBE」成果导向,探索「融合式」教学资源来实现课程思政育人的效果;吕伶俐(2020)以《会计学基础》课程为例,发现该课程引入思政元素有利于提升德育能力和德育意识,有利于树立「全课程、全员育人理念」,她认为在课程思政背景下,要优化教学内容、改善教学方法及抓住教学重点,从而实现《会计学基础》的教学改革。2019 年 5 月教育部与中央政法委、科技部等 13 个部门联合启动「六卓越一拔尖」计划 2.0,全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,一些学者结合着新文科、新商科、新农科、新工科、新医科的背景研究课程思政改革,向鲜花和石意如(2021)认为跨界大融合是新文科背景下人才建设的方向,要积极打造全景式课程思政,培养应用型人才;李伟等(2021)认为在新商科背景下,要积极探索专业思政和课程思政的一体化的实施路径,主要包括明确人才培养目标,打造课程思政的「金课」,推进产教融合,同时实现课程思政线上线下立体化发展;余义和等(2021)认为在新农科背景下,为了实现课程思政的质量,应该建设课程思政人才培养目标、建设新的培养方案、增设相关课程,实现与思政元素的紧密结合,达到「立德树人」的人才培养目标;祁兰、张媛(2021)基于新工科背景下,认为以高等数学为代表的工科课程进行课程思政建设势在必行,要从教师、教材和教学方法三个层面融入思政元素,进而达到课程思政育人的目的;刘鑫媛(2021)认为医学人文教育是高等医科院校教育的重要一环,在新医科背景下,要积极探索建立新时代要求下的医学人文教学体系,将思政元素融入教学改革之中。课程思政研究涉及到专科、本科和研究生各个学历层次,许宇飞等(2021)以上海出版印刷高等专科学校为研究对象,提出要形成「课中课」同向同行、「道法术器」四位一体独具特色的课程思政改革模式;易兵、王丽华(2021)在课程论视角下对本科专业课程思政进行了研究,主要包括课程思政内涵、课程思政规划设计以及创新教材及资源体系等;程开玮(2021)认为课程思政对研究生的思政教育具有重要意义,并提出了具体的实践路径,包括加强专业教师团队建设,教育部门、学校及学院三方协同合作落实课程思政,改善教育环境和氛围等措施。

上述研究都是从理论分析入手,从而得出结论。现有研究中还很缺乏关于课程思政学生满意度的问题研究。课程思政是当代高校落实立德树人这一根本任务的重要举措,它能够实现的好坏程度既取决于教师授课水平,也受到学生对课程思政课的满意程度。因此研究哪些学生自身因素影响着课程思政课的满意度具有重要的现实意义。本文将以《金融学》课程为例,采用定量分析法挖掘影响其课程思政满意度的因素。

2 模型设定

文章研究影响大学生课程思政满意度的影响因素,建立如下的计量模型:

其中,sat 为因变量,表示对《金融学》融入思政元素满意与否,满意为 1,不满意为 0。Gender 为性别变量,男性为 1,女性为 0;grade 表示年级;marks 代表高中《思想政治》课程结业考核结果,分四个等级,90 分以上为 1 等,80-90 分为 2 等,70-80 分为 3 等,70 分以下为 4 等;interest 代表对课程的喜爱程度,分成五个等级。α 和 β 为待估参数向量,εi 为随机扰动项。

进行实证分析之前,需要对各个变量的数据进行大致的了解,表 1 为模型主要变量的基本描述统计量。本文所有数据均来自于调查问卷,调查对象为河北工程大学选修过《金融学》课程的学生。

3 模型回归分析

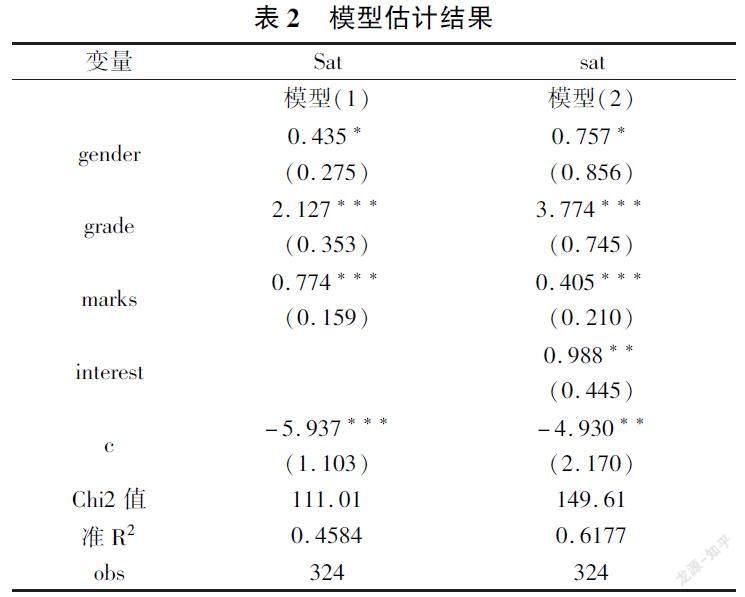

由于被解释变量是二值选择变量,因此无法运用 ols 进行估计,大多文献采取 logit 模型或 probit 模型进,本文在借鉴相关文献的基础上采用 logit 模型进行估计回归,估计结果如表 2 所示。

模型(1)仅考虑性别、年级和高中《思想政治》课程结业考核结果三个变量对《金融学》课程思政满意度的影响。由结果可知,性别的系数为 0.435,并且在 10% 的显着性水平下显着,表示在高中《思想政治》课程结业考核结果和年级相同的条件下,男生比女生高 0.435% 的概率水平对《金融学》课程思政课满意。主要原因在于男生的政治敏感度一般高于女生,他们更愿意在课堂上听有关国家发展、国际社会变化等内容,因而也会对思政课程满意。年级的系数为 2.127,并且在 1% 的显着性水平下显着,表示在高中《思想政治》课程结业考核结果和性别相同的条件下,学生每升一年级,对《金融学》课程思政课满意的概率水平就会提高 2.127%。年级越高,学生获得的知识越多,就会运用越来越多的理性思维观察问题、分析问题、解决问题,因此他们对老师在课堂上融入思政元素也就越满意。高中《思想政治》课程结业考核结果的系数为 0.774,并且在 1% 的显着性水平下显着,表示在性别和年级相同的条件下,高中《思想政治》课程结业考核结果越好就有越大的概率对《金融学》课程思政满意。人的思维具有路径依赖性,在高中学习《思想政治》课程越好的学生,在大学愿意继续接受思政教育,因此说明高中《思想政治》成绩水平显着影响在高校对课程思政的满意度。

模型(2)在(1)的基础上加入了控制变量,为学生对专业课程的满意度。经过回归分析发现,加入控制变量后,性别、年级及高中《思想政治》课程结业考核结果对课程思政满意度都仍然存在着显着的正向影响,说明结果具有稳健性,但是前两者影响程度有所增强。从控制变量看,对《金融学》的喜爱程度每降低一个档次,对课程思政满意度的概率就降低 0.988%,并且这种影响在 5% 的显着性水平下显着。对专业课程喜爱,越能接受课堂上老师传导的各种信息,因而也会提升学生对专业课程思政的喜爱程度。

4 研究结论和建议

文章通过运用实证分析法研究了影响学生对课程思政课满意度的相关因素,这些因素主要是从学生自身角度进行挖掘的。由实证结果可知,男生更容易对课程思政课持满意态度,年级越高越容易对课程思政课持满意态度,高中相关学习成绩越好以及对专业课程越感兴趣的学生,更容易获得课程思政的满意度。通过研究结论我们可以采取一定措施以达到更好的教学效果,获得更高的学生满意度,首先教师在授课过程中,要注意举一些能够使女生更感兴趣的案例,从而提高她们对课程思政的喜爱程度;其次要对更高年级的学生开展更多的课程思政,因为年级越高,越能够理解思政内容,从而更好地达到育人效果;最后教师要提高专业课授课能力和水平,搞活课堂氛围,这样才能将思政元素「润物细无声」地融入课堂之中。

参考文献

[1]齐伟伟,陈入画,曹文屹,等.基于课程思政的《国际市场营销》教学改革研究[J].产业与科技论坛,2021,20(18):134135.

[2]吕伶俐.「课程思政」视角下《会计学基础》课程教学改革探索[J].产业与科技论坛,2020,19(24):144145.

[3]向鲜花,石意如.新文科背景下应用型财务人才培养的全新诠释[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(15):8890.

[4]李伟,王秦,王彦芳,等.新商科背景下一体化推进「专业思政」与「课程思政」建设的路径探索[J].北京联合大学学报,2021,35(02):3339.

[5]余义和,郭大龙,蒋燕,等.「新农科」背景下园艺专业课程思政体系建立的探索[J].高教学刊,2021,7(24):173176+180.

[6]祁兰,张媛.新工科背景下课程思政融入高等数学教学的研究[J].榆林学院学报,2021,31(04):9496.

[7]刘鑫媛.新医科背景下医学院校人文课程体系改革探索[J].中外企业文化,2021,(01):185186.

[8]许宇飞,滕跃民,罗尧成,等.从优质到卓越:高职院校课程思政教学改革探索[J].教育评论,2021,(06):113117.

[9]易兵,王丽华.应用型本科课程视角下的专业课程思政研究[J].公关世界,2021,(12):7677.

[10]程开玮.课程思政背景下研究生思政课立德树人引领路径研究[J].决策探索(下),2021,(08):5859.

作者 李凯伦 贾冀南 韩光辉