生命高度 搜寻珠峰生命的踪迹

作者

作者我虽没登顶过一座雪山,但对于珠穆朗玛峰,令我感兴趣的是,在世界最高的珠穆朗玛峰上,生命可以生存的海拔到底有多高?

我没有登顶过一座山(我相信每座山都有神灵),更没有登过雪山,而珠穆朗玛峰是很多登山人向往的最高峰,但对于珠穆朗玛峰,令我感兴趣的是,在世界最高的珠穆朗玛峰上,生命可以生存的海拔到底有多高?

「海拔 6200 米,种子植物生存的最高海拔。登山者可以到达的最高高度为珠峰的顶峰,8844.43 米。」这是中国国家地理主编单之蔷在一篇讨论登山的文章里的一段文字记载。但登山者在顶峰 8844.43 米停留的时间很短,不应将这个高度算作人类的生存高度。不过,6200 米,这真的是已知生命的最高的高度吗?

就这个问题,我曾经问过组织登顶珠峰活动的朋友十一郎。他说,有一只流浪狗跟着他们的攀登队伍到达了 7200 米的海拔。

不过,我想知道的不是曾经到达的高度,而是生存的高度——生存!生存的高度!

带着好奇,我翻阅所有跟珠峰生存高度相关的资料,但很困难,很多登顶珠峰的登山者在自己的文章或者书里,更多表述的是自己亲历登山的过程。可能在那样困难的情况下,目标只有一个:登顶,无暇观察攀登路上的生命迹象。

但也有登山者注意到了登山过程中的生命迹象,探路者王静在《静静的山》「2011 洛子峰」一章里写道:「海拔 5000 多米雪山上有一串不明大型动物的足迹,消失在悬崖处。」并附上了一张有动物清晰脚印的照片。从足迹上看,这种大型动物可能是雪豹。

受此启发,我开始寻找一些国外登山者撰写的有关珠峰攀登的书籍,特别是欧美登山者的书籍,主要考虑到欧美人普遍有记录沿路所观察到的风土人情和野生动物的习惯,这和欧美曾经普及博物学有关。

又翻阅了一批珠峰攀登书籍后,我终于发现了一本叫《珠峰史诗》的书。它是由弗朗西斯·荣赫鹏将自己三次珠峰探险的作品【《珠峰:探险》(1921),《珠峰攻坚记》(1922),《搏斗珠峰》(1924)】整合编撰,于 1926 年 6 月完成。书里有很多我想知道的信息,有一个章节讲述攀登珠峰过程中观察到的「高海拔生物」。从中摘选一部分,看这位攀登者对于珠峰地区野生动植物的观察和了解。

·有一只红嘴山鸦曾在两年后飞上来—它随着另一支登山团体飞到那个高度去收集登山者的食物碎屑。但乌鸦不会为了那壮丽的景色或登高的荣耀而飞得那么高。而这是有史以来,食物一度被带到海拔 27000 英尺(8230 米)的高山上。

·秃鹰飞得很高,沃拉斯顿曾在 1921 年观察到一只秃鹰飞过 25000 英尺(7620 米)的北峰上方。

·地球上最高的恒久住客,似乎是欣斯顿少校在海拔 22000 英尺(6700 米)处发现的某种蜘蛛。它们是一种小型的蜘蛛,看起来似乎尚未长成,体型微小,呈黑色。它们生活在岩石碎屑中,潜行于沟缝里,并藏身于石块下。

·被看见的最高海拔植物是一种小型的莎草;沃拉斯顿发现它们呈坐垫状簇生,宽数英寸,直生长到 20100 英尺(6400 米)处,他也在 20000 英尺(6100 米)处发现多种草和苔藓类,以及高山火绒草。

·而在 21500 英尺(6550 米)处雪地所见到的足迹则几乎都是野狼所留,野狼本身的踪影则大约在 19000 英尺(5790 米)处见到。沃拉斯顿曾经两度见到一只戴胜鸟飞过 21000 英尺(6400 米)高的卡达冰河上方。

·沃斯顿在 21000 英尺(6400 米)处看见狐狸和野兔的足迹,而它们本身则在 20000 英尺(6100 米)处被看见。在卡达冰河上,海拔 20000 英尺(6100 米)处的营区,每天都有胡鹫、渡鸦、红嘴山鸦、阿尔卑斯乌鸦,以及黑耳鸢来访。在海拔 20000 英尺(6100 米)上,可以看见蓝山羊的粪便,而在 17000(5200 米)至 19000 英尺(5800 米)之间,绵羊相当常见。一种新物种的短耳「皮卡」(一种野兔)被发现于 15000 英尺(4570 米)至 20000 英尺(6100 米)之间。

我曾试图在珠峰 5200 米的游客大本营周围寻找文中提到的蜘蛛,但因时间仓促,没能找到。不知道它和 BBC 的纪录片里的一种蜘蛛是不是一个物种。纪录片里讲的是在人类生存的极端环境中生存一种昆虫,一种弹跳力很好的蜘蛛——跳蛛。

对于戴胜,确实很仰慕。这个漂亮的鸟类,不仅是全球分布最广泛的,恐怕也是到达海拔最高的鸟类了。我在全国很多地方都能很容易见到它的身影,从北京一路向西,经陕西、四川、青海、到西藏的珠峰,走一路见它一路,没想到它竟然能飞到了 6400 米海拔冰河的上方。它去那儿找什么虫子吃呢?难道是蜘蛛?或者是攀登者洒落的食物?

红嘴山鸦在高原很常见,只要一到 3000 米海拔的高原,就能听到它们很特别的、有些尖厉但很悦耳的叫声,哪怕它飞得很高很高也能判断出来。它和其他鸦科鸟类一样,喜欢收集和埋藏食物。但在海拔 6000 多米的地方,能有食物供它们收集和埋藏吗?

在西藏珠峰地区旅行,最常见的动物要算岩羊了,经常会在路边的山坡或者山崖上看见它们,少则几只,多则几百只。它们是雪豹最主要的食物,一只雪豹差不多一周就需要一只岩羊来维持生存。

因为工作的原因,我关注的海拔高度是 3800 米到 5200 米之间的生物物种,这个高度差相当于从布达拉宫爬升到珠峰大本营的高度,而动植物种类更加丰富的低于 3800 米以下的珠峰南北坡的很多地方,则不是关注重点,也是了解较少的地方。

除了游客大本营,我没去过更高的地方,无法了解从现在的珠峰北坡大本营(5200 米)到登山营地(6500 米)之间有什么样的动植物,只能靠喜欢观察的登山者们的书籍来寻找一些线索。

真希望有一天能有机会从 5200 米的大本营攀登到 6500 米的第一营地,观察和记录这一海拔带生存的生命。

传说中的珠峰和雪豹

早在小学就从课本里知道,世界第一高峰的高度是 8848.88 米,名字叫珠穆朗玛。

但知道其英文名字是在 2005 年印度学习的时候。和同宿舍来自尼泊尔的同学聊天,聊到了我们共同拥有的世界最高峰,我习惯性地用珠穆朗玛的中文发音来表述这个最高峰,我以为他也会用发音类似的英文来表述,但他用我此前从没听过的一个英文词:Mount Everest,当时我就愣了。他也很吃惊,当他写出 Everest 这个单词时,我就很好奇,为什么不是用中文发音的一个英文词呢?

原来这里有一个故事,这是我后来从《中国国家地理》杂志了解到的。杂志总编辑单之蔷专门写了篇文章《为珠穆朗玛峰正名》,详细讲述了珠穆朗玛峰中文名字与英文名字的来由,以及由地理学家林超先生为珠峰更名的细节。

我感兴趣的是文章里讲述这样的一些信息:

「珠峰不仅早就有名字,而且它的位置、名字早在 18 世纪初叶,就被标在中国地图上了。」

「在 1760 年干隆时期的地图上,开始出现了与我们今天写法完全一样的『珠穆朗玛』的字样。从此后,中国的文献和地图中,都开始使用『珠穆朗玛』的写法,珠峰的名在众多的有关珠穆朗玛峰的故事中,我最津津乐道的是关于雪豹的故事。之所以是故事,因为是朋友讲的,他们讲得有声有色,有理有据。」

雪豹这个物种最近六年来几乎天天都出现在我的生活里,在青海拍摄纪录片《雪豹》,前后持续了差不多四年。这个纪录片讲述的是青海三江源地区雪豹和人类的故事。这几年,随着技术的发展,以及红外触发式相机越来越多的应用,雪豹这个物种的曝光率增多。在我开始关注雪豹的 2008 年前,都是听高原牧民说他在哪里哪里见过雪豹,只要去到三江源深处的牧民家里就能听到,总感觉雪豹太遥远。

随后的几年,不断见到雪豹的影像,听到雪豹的信息。令人印象深刻的有:汶川地震后四川卧龙保护区拍摄到的夜晚雪中的雪豹照片;四川贡嘎山保护区拍摄到的雪豹的活动影像;青海治多县一位牧民用自己的手机拍摄到的雪豹咬住他家牦牛,见牧民来了跑了的影像。2013 年西藏申扎地区的一位牧民抓到一只雪豹,当地林业局拍摄的雪豹照片,被我收集来参加了在北京地铁举办的雪豹专题展览。

为什么雪豹的信息和影像越来越多呢?我想原因可能有四:第一,价格便宜,适宜野外使用的红外触发相机广泛应用于雪豹的监测;第二,牧区老百姓放牧的海拔高度越来越高,和雪豹的栖息地有重叠;第三,道路的修建,使得更多的无人区成为有人区,雪豹与人接触的机会越来越多;第四,关于雪豹的消息和拍到的雪豹的影像越来越多地进入到主流媒体平台,如央视就报道了很多次,使得雪豹成为公众愿意关注的物种。

珠穆朗玛峰和雪豹的故事,是我从各个地方听说来的,但都是讲述者的亲身经历,我相信都是真的。所以我有个错觉,如果我到了珠穆朗玛峰所在区域,我也可以有机会见到它们。

户外品牌探路者的王静常去珠峰地区攀登雪峰,在她的书里,她提到了在攀登洛子峰海拔 5000 多米的雪地里,见到某种大型动物的脚印,并配了图片。从图片中脚印的大小和形状来分析,也只有雪豹这个物种才能在如此高的海拔活动,并留下圆形的脚印。

在广州做纪录片的朋友 yoyo,在喜马拉雅南坡的尼泊尔的一个雪山村里做自己的纪录片。她在导演日记中提到了自己关于雪豹的经历。

「昨天晚上,雪豹来了。」次林说。

「雪豹?雪豹?就是那个雪豹?」从未亲身感受大型猫科动物的我,语无伦次,一遍一遍地问。

「是的,就在河边,还在那儿,你可以过去看看!」

飘雪之夜、雪豹出没。雪豹,速度和力量的象征。这是喜马拉雅雪豹。

昨晚,不到 50 米,我和它的距离,当然还有一面墙。这足以让我亢奋,如此接近这一神奇的生命!不过阿尼说起雪豹,好似骂邻家的一只猫。

「豹子,不好。吃羊。下雪就更饿了。」

即使雪豹可能袭击羊群,伤害母牛,阿尼也只是把羊和母牛关进棚子,加固围栏,从不下套诱捕,不追踪围捕。

雪豹也是这个大家庭的一员。

这片山,这片土地,一草一木,一牲一畜,飞禽走兽,以及这里的人们,都属于这个大家庭——喜马拉雅大家庭。

他们只是住在各自的房间里,互不相扰。

她要拍摄的是一个夏尔巴家庭的故事,发生在喜马拉雅南坡的故事。她对这个村子这样描述:距离尼泊尔加德满都十个小时的大巴路程,到达这个村子所在雪山的山脚下,初次走的人走两三天,到达海拔 3700 米的村子,歇一天,再走四个小时,到达海拔 4200 米的村子。这让我想起在三江源寻找和拍摄雪豹时的经历,从青海西宁出发,两三天的越野车路程所到达的山谷,就是可以遇到雪豹的地方。

而我在试图寻找发生在喜马拉雅北坡的故事,我有些迫不及待了。我知道,在西藏的喜马拉雅北坡地区,同样有着交通不便的地方,那些地方一定有雪豹生活,一定有当地藏族牧民和雪豹的故事。而我更期待在喜马拉雅山区,再一次亲眼目睹雪豹的身姿。

在研究喜马拉雅山区雪豹的资料时,发现了一份世界自然基金会有关雪豹的研究:

「气候变化能通过栖息地改变、失去和破碎化,影响大型的对空间有要求的物种的生存。与气候有关的人类使用土地和资源的改变,也可以影响野生动物的生存。因此,气候变化必须被考虑进完整的生物多样性保护计划。」

在珠峰搜寻雪豹

2015 年,我又来到西藏,距离第一次到西藏,时间竟然已经过去了十年。在这十年中,我不停地在中国西部四川、青海、云南拍摄野生动植物,在青海拍摄纪录片《鸟语者》《雪豹》《每一个鲜活的生命》,在四川拍摄纪录片《岷山森林物语》《乡村之眼》《熊猫蜂蜜》,在云南拍摄纪录片《神秘的澜沧江》《象之家园》。这次我来拍摄珠峰雪豹,来拍摄一部和珠峰有关的纪录短片,名字叫《在珠峰寻找雪豹》:

珠帘倾倒欲溪山,

峰上蒙林竹暗间;

雪压玉盘花色冷,

豹沉僧鹤晓鸣寒。

「喜马拉雅」在梵文里是「冰雪之乡」的意思,连绵几千公里的雄伟山脉矗立在有「世界屋嵴」之称的青藏高原南端,这里耸立着地球上最高的山峰——珠穆朗玛峰;它是南北极之外,世界上另外一个极地世界,被称为世界第三极。

生活在喜马拉雅山脉的人们,对他们的宗教信仰十分虔诚,尽管生存环境十分恶劣,但他们已经完全适应了这里。喜马拉雅山脉不仅是人类的家园,也是雪豹的家园。

雪豹是世界上最稀有、最神秘的哺乳动物之一。为了寻找雪豹,我们来到了西藏的日喀则地区。世界十大高峰中有五座,都位于日喀则境内。这里地势险峻,人迹罕至,生活着数量众多、可供雪豹捕食的岩羊,是雪豹理想的栖息地。

雪豹是一种濒临灭绝的,并且还不为人类所了解的大型猫科动物。它的存在使高入云端的喜马拉雅山脉变得更加神秘。在珠穆朗玛峰北侧的登山大本营,当地人说他们曾经在这里见过雪豹。

中国拥有全世界一半以上的雪豹栖息地,主要分布在西藏、青海、新疆、四川、甘肃等地区。珠穆朗玛峰国家级自然保护区和喜马拉雅山脉南侧的尼泊尔境内的五个国家公园交界,是雪豹生存栖息的重要廊道,和尼泊尔的国家公园组成跨国界的连片栖息地,是雪豹保护的重要地区。

珠穆朗玛峰国家级自然保护区成立于 1988 年,面积约 3.4 万平方公里,平均海拔 4200 米,是全球海拔最高、落差最大的自然保护区,主要保护世界上独一无二的极高山生态系统。

雪豹已经适应了这里恶劣的环境,但气候变化正在改变这里的一切。随着珠峰冰川的不断消融,农牧民可以把牲畜赶到海拔更高的草场从事放牧活动。

放牧带来的人畜与野生动物之间的冲突,修路筑桥等基础设施的建设,缺乏有效管理的旅游开发活动,都对雪豹及栖息地造成了不可忽视的威胁。

迄今为止,我们对国内特别是珠峰地区的雪豹种群数量、分布和生态习性及其面临的生存威胁仍然知之甚少,雪豹相关的科学研究和保护实践也处于起步阶段。在国家雪豹保护计划的大背景下,2014 年,万科公益基金会和珠穆朗玛峰国家级自然保护区管理局联合发起成立「珠峰雪豹保护中心」,致力于通过科学研究、保护行动、公众参与和人才培养,促进珠峰地区以雪豹为代表的野生动物和人的和谐共存。

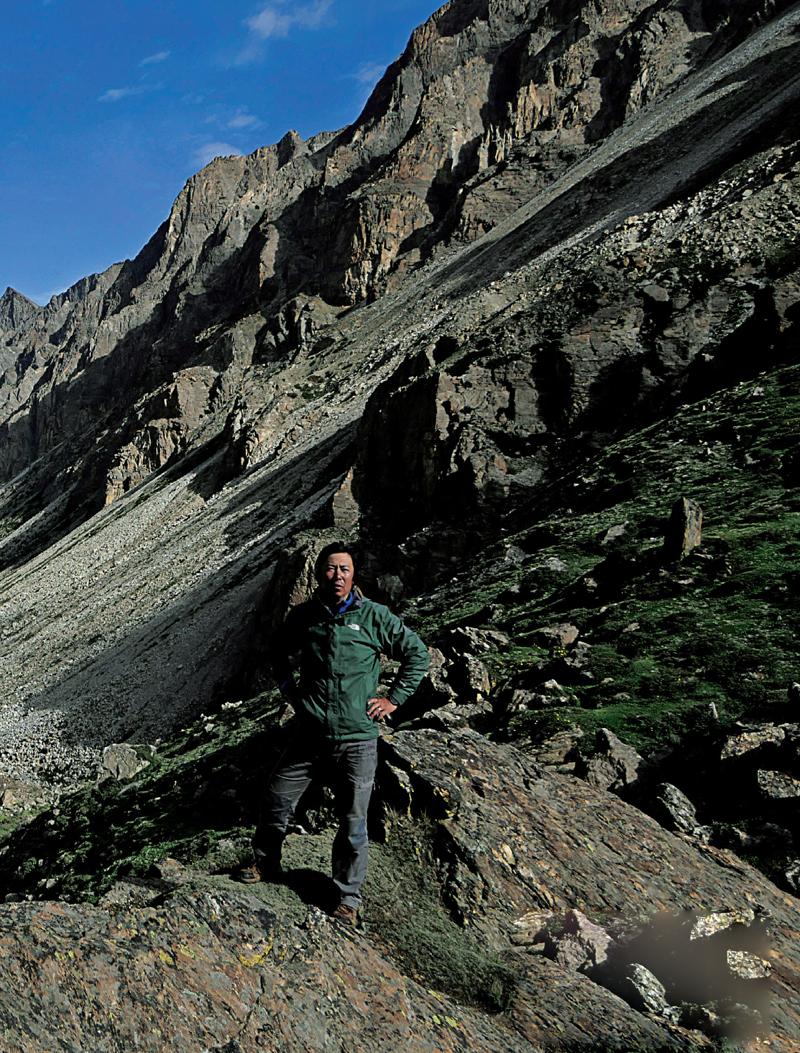

在地形条件复杂的珠峰地区,进行雪豹的调查研究是一个巨大的挑战。珠峰雪豹保护中心依靠熟悉当地环境的农牧民,一起寻找雪豹活动的地点,安放红外触发相机,获取影像,研究和分析雪豹分布密度和数量情况。基于珠峰雪豹保护中心两年的野外工作数据,2015 年,我们组成雪豹搜查小组,在珠峰地区寻找和拍摄雪豹。我们一路努力寻找分布在海拔 4500 米以上陡峭山峦之间雪豹的爪印、刨痕、粪便,分辨雪豹留在巖石上的气味。这些痕迹让我们推测出雪豹在这个区域是否存在,以及活动的规律,还有哪些野生动物与雪豹共同生存在这里。

要想拍摄到雪豹的影像,我们就必须像雪豹那样思考。雪豹和其他大型猫科动物一样,常常独自行动,行踪不定,一只雪豹的领地面积有时能达到数百平方公里。

即使学会像雪豹那样去思考,想要找到雪豹也不容易,雪豹皮毛的颜色和斑点与环境融合得太好,如果雪豹趴着休息,或者站着张望周边的环境,你绝不可能发现。而雪豹的视力太好,嗅觉太灵敏,以至你在进入它的领地的那一刻,你就已经处于它的视界范围之内,你的一举一动,尽收它的眼底,它却一动不动静观你的行动,一旦它觉得不安全,或者看到别的比你更有趣的东西,它就悄然消失,你却依旧茫茫然在无边的高原上搜索它的身影,期望着与它相遇。

与雪豹相遇

在珠峰地区搜寻雪豹最大的困难有两个:第一,珠峰地区是目前地球上地质运动最活跃的地区,平均每年增长 4 厘米,因此这里的山谷很陡峭,爬山是一个巨大的挑战。从位点信息来看,一个直线距离 4 公里外的雪豹出现的地方,实际步行的距离可能就是 15 公里,一大早六点出发,回来的时候,天都黑了。

第二,珠峰地区对雪豹的研究刚刚开始两年,到底在哪里能够拍摄到雪豹,没有任何可以参考的信息。尽管有在青海三江源拍摄雪豹的经验,可西藏群山莽莽,极目所至,除了远处几只岩羊一纵而过的身影,哪儿来的雪豹踪迹?

但高手在民间!这次珠峰雪豹调查和拍摄的团队中,有一位神一般的朋友,这位朋友是在 2015 年 7 月进行的雪豹联合调查中认识的。这次调查由珠峰雪豹保护中心、珠穆朗玛峰国家级自然保护区管理局、北京林业大学自然保护区学院野生动物研究所联合进行。在整个 7 月的雪豹调查中,我向中心、管理局、野生动物研究所的青年雪豹科学家们学习他们的野外考察经验,在珠峰的山谷中寻找和辨认哪些地方是雪豹「行走的路线」,哪些是雪豹的「了望站」,哪些是雪豹的「捕猎场」,哪些是雪豹的「信息交换点」……在这些地方,不但能通过动物留下的痕迹分析雪豹和岩羊的活动场所,也能通过安放在这些点位的红外触发相机研究哪些动物在这里经过,以及经过这里的规律,更能通过红外触发相机采集的动物图片,进一步分析雪豹和岩羊的数量、分布、活动规律,而这些信息的不断积累和分析,为拍摄到雪豹提供了非常有用的信息。

那位神一般的朋友有一次回到调查驻扎地跟我说:「耿栋,在回来的路上聚集了一大群高山兀鹫,可能是雪豹捕杀的岩羊尸体,你去看看吧!」这可是我一直在等的消息。我立刻扛起三脚架、摄像机、长焦镜头和司机赶过去。

朋友所说的地方,是我们每天都会开车路过的一段相对比较宽阔的山谷。山谷两侧是高高耸立的砂岩构成的一排排山峰,像是古老冰川运动切割形成的,陡峭而连续。我站在路边的河滩中,寻找着那一群高山兀鹫。

山谷静静的,太阳还在远远的雪山上挂着,闪耀着星芒,这似乎让我有点高原反应的臆想,眼睛慢慢地寻找着。作为一名野生动物摄影师、自然纪录片导演,在 4200 米海拔高度,我需要面对的是壮阔的冰河遗迹,以及高原反应给身体带来的巨大消耗。

唿!唿!一个熟悉的声音从身后传来,下意识地一扭头,慢慢看见一个巨大的影子从眼前的陡立河坡上划过;一只巨大的高山兀鹫站在 5 米高的河道边凸起的山峰上。

身体赶紧下意识地按压摄像云台的把手把镜头瞄向高山兀鹫,眼睛直接贴近摄像机取景器。取景器的显示屏上,这只高山兀鹫伸直光秃秃的脖子,黑色的嘴巴张着,抖动着两个巨大的翅膀,眼睛直勾勾地看着河谷另一边……

顺着高山兀鹫看的方向,我慢慢转过头,看到远处山坡出现了一群高山兀鹫。我有些奇怪,它们什么时候出现的呢?它们会不会是在吃雪豹捕猎后的残尸呢?

抛下近在咫尺的这一只高山兀鹫,我端着脚架想跨过河谷,向那群高山兀鹫接近。就在这时,一个牧民赶着一群 200 多只的羊群,顺着远方的河谷走过来。随着羊群的逐渐靠近,兀鹫一只一只惊飞了。

为什么高山兀鹫会聚在那里呢?真的会有动物尸体吗?会是岩羊吗?会是雪豹猎杀的吗?驱动有些发软的脚步想过去看看,但已没体力越河滩,爬河谷,走到河谷对岸的山脚下去找那残尸了。但看着远处的冰川和近处的牧羊人,想着两者密切联系相互影响和作用的气候影响之下,冰川在消失,老百姓在放牧。

先把这个画面捕捉下来!

拍了很久,羊群消失后,扛着摄像机和三脚架,打算离开河滩,上到河岸的路上。刚迈开脚步,就感觉自己身体往前倾,下意识地大步使劲把双腿向前迈开,试图支撑住自己不跌倒,但两只腿却不听大脑的指挥,最终还是因为没踩稳,一个跟头栽倒在碎石滩上。意识自己跌倒后,发现自己身体半侧着,双手抱着三脚架,一侧的脸和头贴着河滩上的粗砂,摄像机和长焦镜头斜插在河滩的沙地中,遮光罩被沙子堵死了。赶紧支起身子,把摄像机和镜头扶起来,在三脚架上放稳,仔细查看。抖掉遮光罩里的沙子——镜头没事;看了看摄像机——开关正常;再看看自己,左半边全是土,膝盖隐隐约约地疼,扒开裤腿,发现两条腿的髌骨部位有两条划伤。

懊恼!在这么难以到达的地方,要拍的又是雪豹这么好的素材,拍不到东西,却又把自己摔伤了。努力着,把自己挪到路边,我坐在地上等司机来接。这一幕不过是野生动物摄影师普通得不能再普通的一次野外小意外。有付出就有回报,拍摄野生动物的回报也往往令人难忘。

还是这位神一般的朋友,还是他从外面回到考察驻扎地,他说:「耿栋,你每天下午四点半出门,到那个地方来回转,相信能拍到!」

听他的建议,我每天四点半就会到他指定的地方去转,结果有一天就有了收获!

那一天,在一处两边陡直的峡谷内,在转过一处河湾的拐角处,一大两小三只雪豹同时出现!

这可能是一个雪豹家庭,一只雌性雪豹,带着两只小雪豹。

看到我和我的助手,雪豹一家也惊了,愣了一下。我也愣了一下,自言自语地说了声「雪豹!」之后,我才赶紧支起摄像机。就在一愣神的工夫,两只小雪豹开始往远处跑,大雪豹则显得有些犹豫。

见我原地不动,大雪豹开始沿着山坡往上爬,一边爬,一边回头看看我,然后停下来看看两只小雪豹离开的方向。

我用最快的速度进入了拍摄状态,但从摄像机的显示屏中,我发现,画面一直在抖,原来是风在吹,我自己也激动得在抖。抑制自己激动的身体,用身体挡住山谷间的山风,尽量让摄像机拍摄出稳定的画面。大雪豹继续往高处爬,我跟着它继续拍。

一分钟,三分钟,五分钟过去了,大雪豹坚持着没有走,这是一只雪豹妈妈,它警惕地看着我,我开始也没着急,心想一定要等两只小雪豹回来。但很快意识到自己不能在这里等,刚才雪豹妈妈的犹豫可能是在考虑怎么保护自己的孩子,当看到两只小雪豹跑开,雪豹妈妈为了吸引我不去追赶小雪豹,才大胆地出现在我的镜头里。如果我在这里等小雪豹回来,雪豹妈妈就没办法保护小雪豹,一旦遇上狼群,小雪豹就很有可能被咬死。这就意味着,我待的时间越长,两只小雪豹就越危险。

意识到这一点,我快速地离开了。

雪豹喜欢夜间出没,再加上体色便于伪装躲藏在岩石及洞穴中,所以在空旷的高原雪山上,常人几乎很难识别雪豹的身影,它们也因此得名「雪山隐士」。大部分有关雪豹的影像,都是通过科研人员布置在野外的红外照相机抓拍所得,像我这样近距离、面对面地拍摄雪豹,十分难得。

但我知道,这全靠运气。

拍到这段雪豹视频后,中央电视台新闻频道东方时空栏目进行了报道,这是第一次上新闻频道,挺高兴的,要感谢雪豹,更要感谢为搜寻雪豹付出同样努力的珠穆朗玛峰国家级保护区管理局拉巴次仁、珠峰雪豹保护中心的高煜芳、北京林业大学的时坤老师和陈鹏举、保护地友好的夏凡,以及两位藏族司机,正是团队的努力,才使得雪豹搜寻行动圆满成功。

难忘那一刻,梦想成真的那一刻!

作者 耿栋