行吟人生

作者

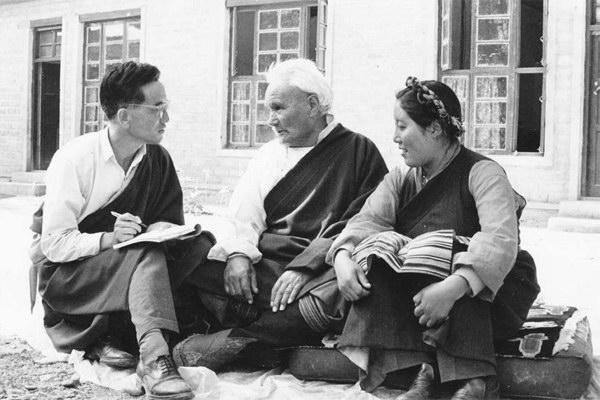

作者我们四进拉萨,三过唐古拉山口,六出雀儿山,行程 5 万多公里,拍摄了两万多分钟格萨尔说唱艺人的素材,经受了一次藏文化的洗礼。其中四位艺人,让我们难以忘怀。

扎巴老人

被称为「国之瑰宝」的着名艺人扎巴老人,已在 1986 年离去了。他的一生,不仅因为说唱《格萨尔》史诗而辉煌,更重要的是他历尽沧桑,始终怀抱着一颗慈悲的心,忠诚于自己的生活和伟大的格萨尔父王!

他是一个再普通不过的老人,更是一位神奇的《格萨尔》说唱艺人。

扎巴老人说唱的《格萨尔》史诗规模宏大、卷帙浩繁,情节生动形象,故事连贯完美,语言流畅幽默,艺人们公认:扎巴艺人才是雪域最优秀的说唱艺人。

扎巴老人自报能说唱包括大小宗共计 43 部、长达 800 万字左右的篇章,相当于 40 部荷马史诗。如果按汉文字数计算,比六部《红楼梦》加起来还要多。

而扎巴艺人本人居然是个一字不识的老人。

扎巴艺人从小就浪迹天涯,13 岁时,这位刚刚展露出艺术天分的牧童,踏上了艰辛而荣耀的人生之路。流浪、说唱的生活,伴随他走遍了西藏的神山圣湖。1959 年,在进军西藏筑路架桥的热潮中,扎巴成了一名正式的道班工人,结束了长达 14 年的流浪生活。

几经波折,西藏大学找到了扎巴老人,为彻底打消老人的顾虑,解决其生活上的困难,自治区把扎巴老人全家 11 人的户口迁到了拉萨。从此,扎巴老人成了西藏大学的正式干部。

扎巴老人的最大心愿,就是说唱《格萨尔》。在北京召开的国家四部委的表彰大会上,扎巴老人受到了中央领导人的亲切接见。他在北京提出了一个小要求,希望能到动物园里看看老虎,因为格萨尔大王就是属虎的。

当扎巴老人一次看到三只老虎时,他像一个小孩那样的兴奋——藏族有个说法,一个人一次能见到三只老虎,是非常吉祥的事情。

1986 年 11 月 3 日,扎巴老人有些不舒服,女儿白玛带他到了藏医院,大夫给老人检查后建议他住院治疗,老人不肯,说,我还急着说《格萨尔》呢!

直到生命的最后一刻,扎巴老人还在说唱录制独具特色的《巴嘎拉国王》,这一部很少有艺人会说唱。老人已经录了 68 盘磁带,将近收尾了。这天,老人录了一会后显得很疲惫,说唱停了下来,工作人员见老人坐在洒满阳光的卡垫上闭目养神,就悄悄退了出去。没想到,扎巴老人就这样悄然无声地走了。

扎巴艺人活了整整 80 岁。据百姓传说,他的出生伴随着一个美妙的故事:格萨尔王在征战途中,坐骑江噶佩布无意踩死了一只青蛙,格萨尔下马超度青蛙时,告诉他你来世就是我们的人,你要把岭国的故事讲给藏民听。

这只青蛙转世成了扎巴。

就在他去世前不久,老人有一次对女儿白玛说:「我不是一个什么了不起的人物,但我说唱了一辈子的《格萨尔》,我死时也许会在卡垫上,格萨尔大王会给我一个好的姿势,我的头骨上有个格萨尔大王的马蹄印,天葬时你们会看见,一定要保存好。」

老人的话应验了。他离开时盘腿端坐,双手放在怀里,面目安详,而那块珍稀的头骨由家人完好地珍藏着。

老人一共录制了 998 盘录音带,也就是 998 个小时。这是一笔无法衡量价值的巨大财富。

桑珠老人

又是一个丰收的季节,向西流去的拉萨河泛动着金色的光芒,河谷两岸,人们已经开始收割青稞和小麦了。此时此刻,是辛劳了一年的农民最喜悦的时刻。每到这个季节,桑珠老人一定要回一趟老家墨竹工卡县。他很关心他地里的青稞,还要看看儿子和乡亲们在忙些什么,家里有没有什么好事情。在乡亲们的心里,桑珠老人是一个神一样的人。

桑珠一生以说唱《格萨尔》为生,他边走边唱,走遍了西藏大地,流浪了大半辈子,直到 35 岁才结婚。上世纪 50 年代末,他带着妻子从拉萨搬到墨竹工卡县,过着半隐居的生活,直到他被请进了西藏自治区社会科学院。

据说,桑珠是在一场忽然的大雨中,在一棵高大的松树下,不知不觉睡着后得到「神授」的。桑珠回家,最高兴的要属周围的乡亲们,他们又能围拢着篝火,托着下巴,听到熟悉的《格萨尔》曲调飘扬在星空下。桑珠说唱时的特点,就是非常忌讳在说唱过程中受到干扰、或被人打断,他喜欢在开阔的草地、树下、山洞里等清静的地方,带上录音机和一块卡垫,进入到完全忘我的状态中,有时一唱就是一天,然后把录完的磁带交给《格萨尔》的研究机构。如此年复一年,从未间断。

在边走边唱中,桑珠学会了很多地区的方言。每到一处,他在说唱时尽量采用当地的方言,创造性地变换语汇、音调,这使他练就了一套驾驭语言的能力,成为说唱《格萨尔》史诗独特的一个艺人。

曲扎与玉梅

西藏自治区的北部,是一片广阔的草原,藏语称为「羌塘」,意思是「藏北草原」。这里是西藏自治区最大的牧区。

就在这块充满了《格萨尔》风物遗迹的草原上,出现了两个着名的格萨尔说唱艺人:曲扎和玉梅。他们的家相隔仅仅几里路,中间流淌着一条奔涌的大河。

曲扎和玉梅都属于「托梦」艺人,他俩还是亲戚。这种地域和血缘,也在一定程度上,说明《格萨尔》史诗的传承,有着人文地理上一些具有特殊意义的关联!

曲扎的父亲是青海果洛人,在去拉萨朝佛路过索县荣布乡时留了下来,他是一位医术高明的藏医。曲扎只上了一年的小学,在他十岁时,父亲去世了。作为长子的他,和母亲挑起了照顾五个弟弟妹妹生活的重担。

曲扎出生并成长在具有丰富的《格萨尔》风物传说的索县,婚后又生活在酷爱《格萨尔》史诗的巴青县,这良好的氛围,无疑构成了他成为说唱艺人的有利条件。

平时的曲扎是个不大爱说话、憨厚的人。而当他一开始说唱史诗时,就完全变了一个人,那滔滔不绝的诗句,让人难以相信出自他的口中。

在重回学校又学了一年的藏文后,曲扎如虎添翼,他的说唱水平提高得很快,并开始把说唱的各部书写成本。一部较长的篇章用两三个月就能写完。这对于一个一生只学习过两年文字的人来说,书写的确是一部「天书」了。

在索河岸边,是玉梅在荣布乡的老家,现在姐姐还守着老房子,继续着玉梅从前的牧民生活。

她们的父亲叫「洛达」,是一个力大无穷、闻名四方的《格萨尔》说唱艺人。父亲是在玉梅做梦得到「神授」的那年夏天去世的,之前他有所预感,曾对自己的妻子说:「我的『灵感』已传给了女儿,看来我该回去了。」老人走的当天,让妻子不要让玉梅去放牧,他有话要给女儿说,妻子没有在意。结果,当晚上玉梅回来时,亲爱的父亲已经安详地睡去了。

玉梅刚到拉萨的时候,接受了很严格的测试。那是在 1983 年,玉梅 25 岁,谁都不相信这位从来没有离开过藏北山沟、一字不识的牧羊女,胸中能装着几十部格萨尔英雄史诗。然而,最后的事实证明:她是一个非常出色的说唱艺人;而且罕见的是唯一一位女性!

当时因为年龄小,为了长远考虑,组织上决定让玉梅从第一个藏文字母开始学习,结果玉梅根本学不进去。奇怪的是,只要她一写字,头就会疼起来,浑身不舒服。大家经过各种尝试,最后只有无奈地放弃了。现在,这位能说唱 70 部史诗、享受特殊津贴的国家级专家,只会勉强地写出自己的名字。

玉梅是被国家录用为正式干部的第一个格萨尔说唱艺人。我们到她家的时候,她大大的新楼还没有装修完,在散发着油漆味的新居里,她给我们拿出了父亲传给她的「仲夏」:格萨尔艺人必备的帽子。

玉梅说唱时,一定要端坐,手中不停地拨动佛珠,尤其是她的表情,随着情节和人物活动而变化,非常的生动传神。

玉梅说,她是看着眼前不断浮现的情景说唱的,一幕幕就像我们看电影一样。她说她的情绪在说唱时显得极其重要,几乎起到了决定性的因素:如果情绪好,眼前的景色就很清晰,唱词十分连贯;有时情绪不佳,眼前就映现不出来图像或出得很慢,这样说唱就很吃力,效果也不好。

作者 楞本才让·二毛