西藏表达:扎西次登和他的摄影

作者

作者

扎西次登,藏族,1945年出生于四川省甘孜藏族自治州理塘县。一级摄影师,1969年毕业于北京电影学院摄影系,曾任中国摄影家协会副主席、西藏自治区摄影家协会主席。现任中国摄影家协会顾问、西藏摄影家协会名誉主席。在西藏从事摄影工作近40年,拍摄了大量的作品,曾多次参加国内、国际摄影展,曾举办个人摄影展览,出版有《扎西次登作品集》。扎西次登于1990年荣获西藏自治区优秀专家的称号,1993年荣获国务院颁发的对文学艺术有突出成就的享受特殊津贴证书,同年又荣获首届西藏自治区珠穆朗玛峰文学艺术基金金像奖,2001年被中国摄影家协会授予德艺双馨优秀会员称号。

启蒙年代

提及与摄影的结缘,扎西次登说得益于他的舅舅计美邓珠。计美邓珠20世纪50年代初参加革命,作为藏族第一代电影摄影师,在解放西藏的时候,就随十八军进西藏工作。1959年,扎西次登的家乡四川理塘县平息叛乱后,开始进行轰轰烈烈的民主改革,他的舅舅回到家乡采访拍摄电影纪录片,扎西次登还记得片名《康巴的新生》,那个时候他只有十三、四岁

当时,舅舅只身一人来到理塘拍攝,家里弟妹中扎西次登是最大的男孩子,舅舅也就自然而然地选中扎西次登做他的小摄影助理。于是,在拍片子时,他经常给舅舅打打反光板,扛扛三脚架,扎西次登曾经从舅舅那台名叫“康瓦适”的苏联产电影摄影机的取景器里看了一下,第一次奇异地在玻璃方框中感受到了家乡的美丽。

世界上的所谓缘分可能就是这样吧,从那以后起,扎西次登就对摄影产生了强烈的兴趣,以至于摄影这个行当成了他人生选择和终生从事的事业。1959年,扎西次登来到北京,在中央民族学院预科班读书,由于对摄影的热爱,喜欢上了美术与绘画作品同时也经常读有关摄影的书。1965年中学毕业,他报考北京电影学院摄影系,并如愿被录取。

扎西次登所在的那个班是新闻科教大专班,按照正常的发展轨迹,学习两年以后,他很可能分配到科教电影制片厂或新闻电影制片厂工作,但是“文化大革命”开始了,扎西次登和所有在校学习的学生们一样,大学学业被迫中断,专业课程的学习也从此荒芜。1969年3月,这些学生稀里糊涂地毕了业,走出电影学院的大门来到塞外的一支部队的农场里接受再教育,插秧种水稻、掰玉米棒子、扛百斤重的大米包……,每天近10小时以上的艰苦劳动考验着这些年轻的学生。

在部队劳动锻炼了一年后,扎西次登得到部队的批准,回乡探望年老的双亲。他回到拉萨,回到亲人身旁。当时拉萨还处在文革的暴风骤雨中,各个机关单位的工作都处于非正常状态,要想找工作也并非易事。好在扎西次登的舅母是十八军进军西藏的干部在西藏工作多年了,人缘又好。当时西藏革命展览馆正在举办揭露西藏封建农奴制社会的阶级教育展览,大量的展览图片拍摄、征稿和制作还真需要一个懂行的摄影专职人员,扎西次登的到来也正好填补上了这个空缺。多年以后,扎西次登依然觉得自己很庆幸:“在那个乱哄哄的年代,我有了工作,而且是搞摄影工作是自己热爱的工作我的运气还是挺不错的。”

渐入佳境

随之而来的20世纪80年代,当时

社会的各个层面都在悄然发生着深刻的变化,人们的思想也在逐步得到解放,很多旧的观念也在悄悄地得到改变,这让扎西次登有一种身心如释重负、完全解脱的感觉,他觉得摄影不仅仅是完成一份工作,通过摄影,可以充分自由地表达自己的情感和认识。我们从他那时的摄影作品中确确实实感受到了这份轻松明快的心情。有一年,扎西次登和舅舅一起,搭新影驻藏记者站的便车去藏东的波密,正好是春暖花开的阳春三月,一切都是生机勃勃、一切都是春意盎然。短短的6天采风中,扎西次登把眼前的银色雪山、红色桃花。绿色麦田都统统装进了摄影镜头,一共拍下了10多卷彩色胶卷。

1980年,西藏自治区摄影家协会成立,扎西次登成为西藏自治区摄影家协会的创始人之一。扎西次登承认“有那么一点创始人的味道”,同时却更正说是西藏摄影协会的发起人之一更合适些。

1980年,我手里的器材也更新了,我第一次拥有了一个摄影者日思夜想的哈苏相机,虽然是二手的,人家用过多年了。但哈苏机器是当时摄影人心目中最棒的相机,我能不激动吗!原来发给我的那个折叠式的蔡司依康相机用了几年,后来一直还在用,中途又换了个双镜头的禄莱福莱。最后用的才是单镜头反光的哈苏相机,还配有两个镜头,一个标头,一个中焦。高兴坏了。拿着这么一个机器,而且手里有几个柯达的彩色胶卷,那个时候简直不得了。心情又好,就是那一段时间,疯狂拍摄,简直是太奢侈了。十几个彩色胶卷那个时候很不容易,我用过国产的胶卷,你知道不知道,国产哪儿出的?就是保定城。从这以后,我摄影的激情开始有点儿喷发了,好像不可收拾的那种感觉。所以彩色也拍黑白也拍。拿着机器有一种自己特了不起的感觉。

据统计,扎西次登在国内外各种展览、摄影杂志报刊、画册上共发表了5000余幅摄影作品,主要集中在20世纪80年代和21世纪初的这些年。以至于扎西次登每次总结西藏摄影历史的时候,都会着重提及起那个年代,西藏摄影队伍的成长、发展,完全得益干那个春意盎然,生机勃勃的辉煌年代,完全得益于国家日新月异的巨变。虽然有过文革前摄影专业的科班教育经历,但扎西次登还是愿意将自己看作20世纪80年代成长起来的一个成员,在那个难忘的年代里,扎西次登开始尝试着将自己的新认识,新感觉与自己的激情通过自己的摄影创作表达出来,在他的摄影生涯中,那是一个创作的高潮期。他拍摄的反映改革开放以后西藏新面貌的摄影作品《春到高原》,《晨雾中的布达拉宫》曾获“祖国颂”全国摄影公开赛的优秀作品奖。他的系列作品《藏族头饰》曾获1998年首届中国国际民俗摄影《人类贡献奖》年赛提名奖,他在阿里拍摄的《雪山脚下的金色草原》被评为大众摄影2000年最佳摄影。1988年5月,他在拉萨举办了第一个藏族摄影家的个展《扎西次登摄影艺术作品展览》。1994年由民族出版社出版了由已故中国摄影大师吴印咸提写书名的第一个藏族摄影家的专集《扎西次登作品集》。

用镜头记录历史

从初握相机的1970年至今,扎西次登的镜头为我们留下了西藏当代历史的诸多场景,这是一份弥足珍贵

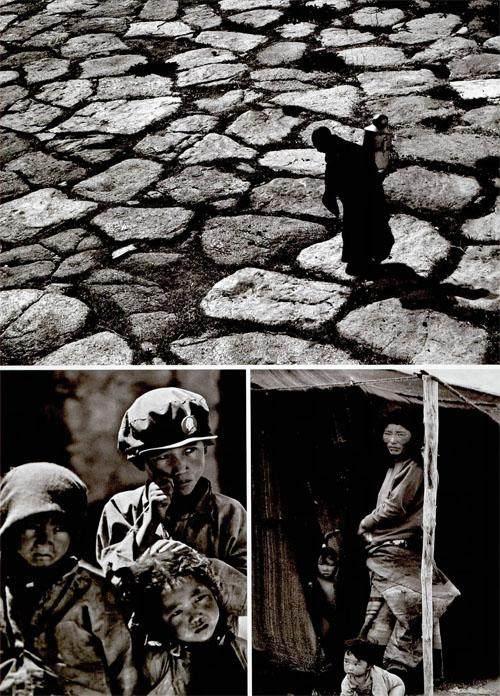

无可替代的史料,长达40年对藏区不中断的关注,造就了扎西次登独有的本土视角。他认为,摄影作为一门艺术理应也有能力反映一些社会深层次的内容,同时见证社会的变革、时代的变化。20世纪70年代,扎西次登在工作之余开始关注身边藏族同胞的生活,他到藏北牧区采风,拍了一些牧民的生活、牧民人物肖像,当时,“文革”还未结束,全国都还在天天讲,月月讲阶级斗争的时候,百姓的生活还是很艰辛的,人们的穿戴都还破破烂烂,眼神中流露的是困惑和茫然。20世纪80年代西藏地区也和全国各地一样,在改革开放的春风雨露中,走出文革浩劫的西藏,呈现一派春暖花开、欣欣向荣的景象,牧民们虽然依旧衣着简单,但面部表情很丰富,看得出精神状态很好,待到2003年故地重游时,牧民们的衣着也和表情一样,变得光鲜而多彩。

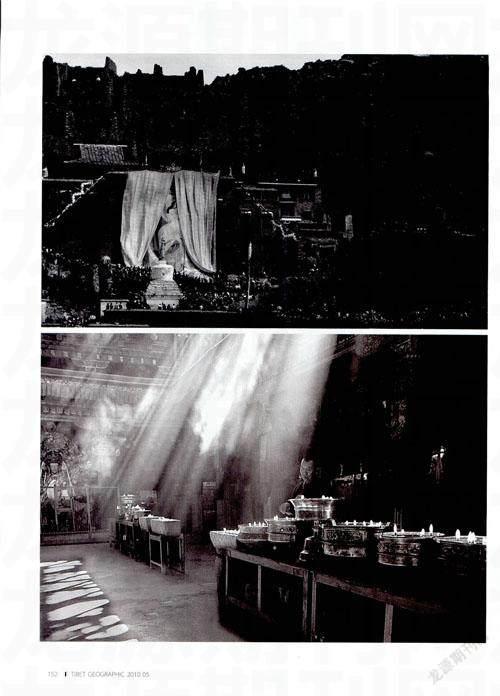

扎西次登的代表作《重见天日》,反映的也是新旧时代交替的欣喜。曾经规模宏大的甘丹寺在“文革”中被毁成一片废墟,该寺藏历6月15日的展佛节在“文革”期间中断多年,20世纪80年代在党的民族政策的感召下,寺庙开始进行修复,一年一度的展佛节也得以恢复。1986年夏季,终止多年的甘丹寺展佛又一次亮相于世人前,虽然周围的环境基本还是残垣断壁的废墟,但照片带给世人的是一种重见天日的喜悦,扎西次登解释说:“一个动乱时代结束了,一个崭新的孕育着美好希望的新西藏即将开始。”《重见天日》曾入选1987年日本东京写真联盟第四十八届国际摄影展,复入选美国职业摄影家协会第九十六届国际职业摄影家作品展览。

随着宗教信仰自由政策的进~步落实,扎西次登拍了不少和宗教有关的民俗场面,另外,也用大量的精力投入到藏民族民间文化的抢救拍摄工作,如拍摄寺庙建筑,壁画、塑像,民族服饰等等。退休以后扎西次登应西藏人民出版社和阿里地区文化局相邀,拍摄阿里地区的古代壁画和珍贵的唐卡画卷,有机会全面系统整理这些藏民族价值连城的瑰宝,扎西次登感到非常欣慰。

在扎西次登看来,摄影的记录功能是非常重要的,他将自己对“客观”的偏爱归结为在北京电影学院受到的学院派训练。“我的艺术表现是比较传统,比较唯美的,我喜欢古典美”,最好是自然状态下的抓拍,当然也可以适当的摆拍,有时候需要数天的等待,强调心目中所企盼的光线,有时候需要表现比较完美的造型,尽量把画面拍完美一些,我不是特别喜欢那种太随意的东西。起码焦点还是要清楚的吧,光线上尽量光比反差不要太大,当然男人可以要求大一点拍女人是我会用尽量柔一点的光比。类似这些摄影技巧和表现方法还是应该有的。”

外来与本土

一个略显尴尬的现实是:在西藏题材的摄影大潮里,占据主流地位的始终是外来者。早些年,西藏题材的摄影尚沉浸于千篇一律的符号化表达,来西藏待一个礼拜,回内地出本画册,“我手上就有好多本”,扎西次登笑着说。随着西藏的神秘感渐渐消失以及审美疲劳的加剧,外来者厌倦了符号化的表达,并进行反思,“你老去西藏干什么”、“颠覆香格里拉”等等,充斥报端,渐渐占据媒体话语。然而,这些热闹的争论似乎与扎西次登这样的本土表达并无关联,例如饱受外来者非议的风光片,扎西次登就颇有些不解:“见到好的风光,为什么不能按快门呢?”

提及外来与本土的差异,扎西次登认为拿相机的心态至关重要,作为生于斯、长于斯的本土摄影者,他坦言在拍摄时经常会有“情不自禁”的状态,这是一份对家乡发自内心的朴实无华的爱。在扎西次登的摄影作品中,布达拉宫是一个持续的关注点。布达拉宫是西藏和藏民族文化的象征,从上世纪70年代初参加工作起,扎西次登就生活在布达拉宫的脚下,和每一个生活在拉萨的藏族人一样,扎西次登对布达拉宫充满了一种难于言表的深情,他拍春夏秋冬不同季节下的布达拉宫,拍早晨傍晚不同时辰中的布达拉宫,拍东南西北不同角度的布达拉宫。随着拉萨城市建设日新月异的发展变化,高楼大厦不断兴起,一些原来以青青草地、清澈河流做前景的布达拉宫再难拍到,这让扎西次登觉得非常遗憾。

另一个细节上的差异体现在民族心理和语言上,这是外来摄影者很难弥补的一项缺陷。扎西次登举例说:“在那根拉山口拍牧民的牦牛,外来摄影者经常要面临能不能拍,给不给钱的困惑,这在一定程度上会打扰摄影的心境”,而作为本土摄影者,扎西次登显然没有类似的困扰。正是这项看似天然的限制,让扎西次登对一位内地摄影家“特别佩服”,那就是吕楠。

至于外来与本土摄影在照片本身的差异,扎西次登笑言“只可意会。不可言传”。他拿那首大家耳熟能详的歌曲《天路》为例,巴桑唱过,韩红也唱过,我更喜欢巴桑的《天路》,并非韩红唱的不好,而是巴桑的家就在堆龙德庆县青藏铁路旁边,我能听出她对家乡的关怀和眷念。扎西次登接着说:“同样,也许吕楠的照片比我好,但是我在摄影中倾注的感情比他深。”

作者 扎西次登