大地上的曼陀罗拉萨老城

作者

作者

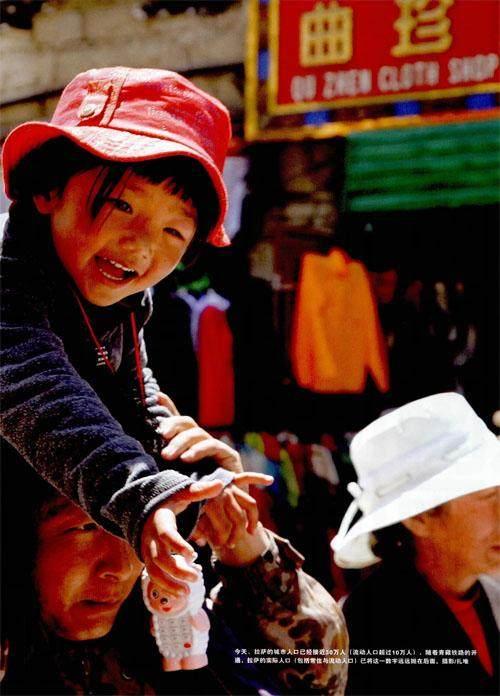

十几年前第一次前往拉萨时,从格尔木搭长途班车,在颠簸的青藏线上走了一天一夜,半夜时翻过念青唐古拉山,冰峰雪原中一道车灯照亮的孤独的路仿佛通向一个未知的世界。当我在正午时进入拉萨城时,阳光明彻得好像要晒穿一切事物了,我眯着眼睛站在八廓街一间家庭旅馆的庭院里,白得耀眼的墙上黑色的窗框强烈地震撼着我的感官。这种感觉似曾相识,一种无法用逻辑或理性来廓清的体验,从此改变了我对世界的认识。

人们总是通过彼此的不同来认识自己,东方与西方之间也是这样相互确认的。在新大陆尚未发现之前,世界地理尚未转入海洋之前,亚欧大陆间横亘着广袤的内陆,幻想力借着道听途说满天飞——当西方人从《马可波罗游记》中读到一个个东方之城时,头脑中勾画出了东方的神秘,直至20世纪,这种神秘感依然在意大利作家卡尔维诺的头脑中爆炸出无与伦比的想像之花——在《看不见的城市》中,卡尔维诺假托马可波罗之口,描述出东方一个个奇幻瑰丽的城市,只不过,马可波罗并非向西方人描述东方,而是向东方的蒙古大汗描述东西方之间这广袤的内陆上的奇迹,县花般的奇迹!

在这构想中,城市成为人类意志、情感与想像面对无尽时间的空间呈现,它们因美妙而成为不可能,有如在漫漫历史进程中消失的城市,撤马尔罕,楼兰、这些名字如一声声叹息消亡在空气中。

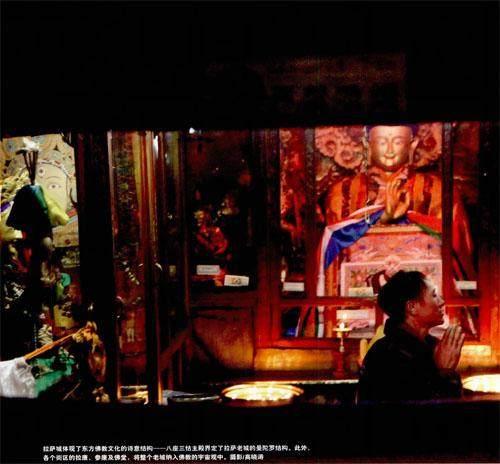

只有拉萨老城依然葆有完整的精神结构,依然具有人类意志、情感与想像面对无尽时间与空间而构现出的形态,作为东方文化的一种体现,拉萨老城呈现出佛教宇宙观的诗意结构。如果从高处俯瞰,老拉萨城的结构十分清楚,以大昭寺为中心八廓街及周边城区构成了一座“大地上的曼陀罗”。而拉萨老城内,中、外三道环形的转经线,有点像今天北京、成都的二环、三环,不过在意义上却绝非相类,现代城市的环线是本于交通而建,而拉萨的三个环线则完全出于宗教的信念:以八廓街为中心的拉萨老城,在建筑这一物质世界形成了曼陀罗的结构。——在这一点上,拉萨更加接近于人类理想与记忆中的东方城市,它暗含了人们对空间与存在的理解。借用挪威建筑史与理论学者克里斯蒂安诺伯格一舒尔茨的话:“建筑不仅仅关乎实际需要和经济因素,它还关系到存在的意义。这种存在的意义源于自然、人类,以及精神现象。”

(克里斯蒂安诺伯格一舒尔茨《西方建筑的意义》)

松赞干布精心设计

俗话说“罗马非一日而成”。今天我们所看到的拉萨城建制,大致形成于两个阶段:始创于吐蕃王朝松赞干布时期,而定形于五世达赖喇嘛及第悉桑吉嘉措时期。

拉萨最初的形成是以大昭寺的修建为始的。藏文典籍《贤者喜宴》说:“赞普松赞干布之时,建造了逻些贝哈寺(即大昭寺),此为奉行佛法之始。”

在吐善王朝建立以前,西藏各原始部落经过了数千年的吞并与演进,历经盛衰,最后形成了史料所载的‘十二个大部落’与‘四十个小邦’。公元7世纪,吐蕃第三十三代赞普松赞干布统一征服了各部落,建立了统一的吐蕃王国。并根据自然地理将所辖区域划分为“四茹”(五翼),包括乌茹、要茹、叶茹,茹拉,后来又增设了孙波茹与羊同茹。并将吐蕃的政治中心从雅隆河谷迁到了吉曲河谷,即今天的拉萨河谷。

大局初定,四方依然未稳。为此,松赞干布采取了两个策略:一是以联姻方式,先后迎娶了尼泊尔尺尊公主与大唐文成公主;二来,为完成对吐蕃王朝的“形而上”的构建,修建大昭寺。

围绕修建大昭寺形成了两则传说——“山羊驮土”和“西藏魔女图”——文成公主成为传说的核心要素,据说,在开始修建大昭寺时遇到了很多困难。人们一筹莫展,而文成公主推算出,整个青藏高原是个仰卧的罗刹女。罗刹女头东脚西地仰卧着。大昭寺所在的湖泊正是罗刹女的心脏部位,所以大昭寺必须建在湖上,以镇住魔女的心脏。为此需要填湖建寺。于是人们依靠山羊驮着装着沙和土的袋子,运来沙土,将整个湖泊填平了,在上面修建了大昭寺。

为了镇住罗刹女的四肢和关节,按文成公主的推算,又修建了十二座寺院。在当时吐蕃王朝的四大重镇卫藏四茹(当时的四个行政区划),分别修建四座镇边大寺,又称镇肢寺。女魔左肩的约茹修建昌珠寺。女魔右肩当时为伍茹,上建嘎采寺。女魔的双足处是叶茹及茹拉,也分别建寺。后来在女魔关节处再修建了四大镇节寺,或称再镇边四寺。后又再修建四大镇翼寺:位于女魔左右掌心及左右足心处。

此时修建的十二座寺,并非佛法僧俣全的寺庙。我在藏地也先后考察过尚存的几家,比如林芝布久乡的金色拉康,初为一间殿堂而已,并不俱全佛法僧三宝,其象征意义大于实际功用。从十二大寺分布在五茹各处的关系上,则更加显露了其背后的真正用意:在作为行政区划的四茹分别建有镇边大寺,起到精神统一的作用。十二座大寺的中心,则是大昭寺,因为它是建在”魔女”心脏部位的。如此,完成了对吐蕃王国形而上的构建。拉萨不仅成为吐蕃王朝军事、政治和经济中心,它也被打造成为藏地”形而上”的中心。所谓藏地是“魔女”、大昭寺建立在魔女的心脏上,都是这一现实背后的隐喻,无比精妙。

据藏文史籍记述,最初,大昭寺内原供奉的是尺尊公主带到吐蕃的不动金刚佛像(释迦牟尼八岁等身像);小昭寺是则供奉文成公主带来的释迦牟尼十二岁等身像,此寺大门朝东,朝向文成公主的家乡。公元8世纪前半期,金城公主入藏后,将释迦牟尼八岁等身像移置于小昭寺,而将文成公主带到吐蕃的觉卧(释迦牟尼12岁时等身像)迎至大昭寺供养。自此,供奉觉卧仁波切的大昭寺便具有了不可动摇的地位。此外,吐蕃王朝设五商六匠,使商业和手工业得到发展,大昭寺周边先后出现了旅店、住宅、商店和寺庙等建筑,是为拉萨城的兴起。

然而随着赞普达玛因灭佛而在公元842年被杀,引发随后数百年的战乱,松赞干布时修建的布达拉宫几乎被毁弃,拉萨不再是藏区的中心。直到公元1642年,五世达赖喇嘛(卒于1682年)在蒙古和硕特部首领固始汗帮助下,推翻藏巴汗王朝,建立甘丹颇章地方政权,拉萨及布达拉才翻开新的一页。

拉萨城的巧妙构建

城市学者甲日巴说,第悉桑吉嘉措时期,在拉萨城修建了八座三怙主殿,以大昭寺为圆心,分别位于它的东、东北、北、西北、西,西南、南,东南八个方位。它们廓定了拉萨老城的边界。遗憾的是,今天这八座三怙主殿仅存北,西,南三处,此外东方三怙主殿仅存遗址。依据现存这三问佛殿,我们可以大致来推算出拉萨老城的边界:南方三怙主殿位于林廓南路,这里是最南边;西方三怙主殿位于鲁普,由羊日岗寺代管,距宇拓桥不远,而宇拓桥正是过去拉萨城的入口:北方三怙主殿位于北京中路北侧,小昭寺路口,那么小昭寺过去是在拉萨老城外;而东方三怙主殿遗址位于河坝林一带,大清真寺还在它的东面,则也不入拉萨老城之内。

正如拙著《八廓曼陀罗》一书中所言,以大昭寺为中心,以八座三怙主殿为外延而框定的拉萨老城,完全是依托佛教的宇宙观而“定制”的。大昭寺犹如曼陀罗的圆心,三条转经线路决定了信徒们认知和进入拉萨的线路。同时,它们也确定了拉薩城市扩展的轴线。

首先,从语义上分析,藏语“廓”即“圆周”,人们称为囊廓,八廓与林廓的三条环线,虽然事实上不可能是纯圆的,然而在理念上却是圆的。因为这里的“廓”,是“经廓”的“廓”,梵语称为mandala,即“曼陀罗”。曼陀罗的出现与佛教徒对宇宙结构的认识密切相关。西藏《时轮历精要》中说:“器世间(物质世界)是由地、水、火,风四轮构成的,风轮处于虚空之中,其内是它所承托着的火轮,有七重,其第七重为金刚山,或名马面火山:火山的里面是水轮,也有七重,其第七重为盐海,它的里面是地轮,地轮的中央是须弥山,须弥山上下有五层沿圈,状如铜碟的边缘向外翻伸,下层最小,往上渐大(即一个上在而下小,倒立的圆锥体)。须弥山的外面有六重洲、六重海,六重山。……”

由于有一个理想世界的模型,人们在现实世界中不断地去依仿这个须弥山的模型,或者说——宇宙的结构,即曼陀罗。在布敦《佛教史大宝藏论》中提及,西藏第一座佛法僧俱全的寺庙桑耶寺完全仿照照印度飞来寺而建。而飞来寺是依照“须弥山,四大洲的形状而修建的”(见多罗那他《印度佛教史》,张建木译,pp198—199)。自桑耶寺的出现始,遂成为西藏佛寺的典范,之后的许多寺庙皆仿桑耶寺的形式构建。佛教后宏要地——西藏阿里的托林寺的迦莎殿则是“把桑耶寺一组庞大建筑群所表现的设计思想和内容,组织在一幢建筑之中(《古格王国建筑遗址》,西藏工业建筑勘察设计院)”。这个设计思路依然是曼陀罗的再现。

五世达赖喇嘛与第悉桑吉嘉措在构建拉萨城时,依然遵循了这个思路,将它打造成佛教宇宙观的外现。使得以八廓街为中心的老拉萨城,在建筑这一物质世界形成了曼陀罗的结构,而在这里生活的人们则用他们的思维与情感呼应着曼陀罗的宇宙观。

其中,西藏人日常的“转经”活动成为拉萨城的另一个形成要素。“世上本没有路,走的人多了,便成了路。”转经作为信仰的重要组成部分,成为拉萨人和朝圣者最日常的行为,“一条转经路不是一个设计出来的构造物而是一个宗教习俗的有形结果”(《拉萨历史地图集》克纳德·拉森)。环绕着大昭寺,渐渐形成三条转经路,最著名即是八廓街。所谓“八廓”,是藏语“中转经线”之意。另有两条,一称之为“囊廓”(内转经线),指大昭寺内环绕坛城殿的转经线:还有一条“林廓”(外转经线)是环绕着拉萨老城(包括药王山、布达拉宫和小昭寺)的大转经线。三条转经线也是这样由人们走了出来,不仅进一步完成了拉萨老城以大昭寺为核心的同心圆布局,同时也界定了老城与布达拉宫、药王山及小昭寺的关系。

抒情的田园乐章

直到1959年民主革命之前,拉萨老城仍然维持着噶厦政府时期的建制形态。

大贵族后裔霍康先生回忆,拉萨城具有一个城市应有的所有功能。在大昭寺一带,分布有噶厦政府的行政机构,包括朗孜厦(市政府和监狱)、审计局,茶盐局、农牧局,警察局和法院等等(布达拉宫山下的雪区另归雪巴勒空管辖)。警察局就称为颇里斯,是英文的音译,周边有四个小的“派出所”。拉萨老城是贵族的社区,计有61户贵族府第,9处拉让(或行宫)。霍康先生关于拉萨的记忆是目录式的,列出了拉萨城内所有机构及设施的类别及数目。

麻雀虽小,五脏俱全。拉萨老城仅1.33平方公里,但生活设施一应俣全,周边分布有27个菜园,提供生活蔬菜,有九个大的公共马厩,为商提供寄宿:有许多牛圈,提供充足的奶制品;有13个磨面坊。主要是回族人经营;氆氇、染坊、卖坊,大的有3个;有翁堆行嘎等四个露天市场;有汉族人、尼泊尔人、藏族人经营的17个商店或铺子,商品涉及建材、金银加工、镜子、毛料和汽灯,其中,汉族人主要经营绸缎和瓷器:康巴商人27户,经营茶叶为主:还有3个汉族餐馆。

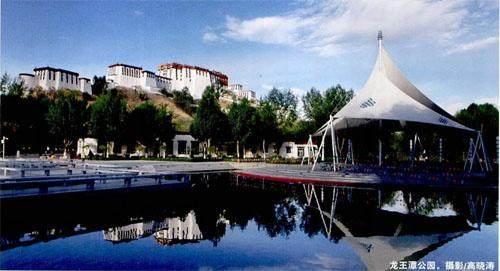

在宗教设施方面,除了大小昭寺和八座三怙主殿外,还有12座参康(土地神殿),20个拉康。在拉萨城周边,遍布着湿地与芦苇,大小林卡20个,供人们节日游乐。拉萨曾经是一座具有田园风光的美丽城市。

如此种种,老拉萨的“静寂”结合了童年的美妙回忆,成为瞿康先生心底的“乡愁”。这种“乡愁”也留在雪康家的德钦多吉脑海中。那里雪康等几家贵族从八廓街的老宅中搬出,住在拉萨河边的别墅里。河边高大而密集的树林与草地,承载着童年的欢乐,应和着拉萨河水的抒情谣。

拉萨老城,大地上的曼陀罗,是藏文化智慧与想象力的结晶——正如克纳德·拉森在《拉萨历史地图集》中写的那样:“拉萨,西藏历史聚集点,像罗马、麦加、瓦腊纳西和耶路撒冷这些伟大的宗教城市一样,已经成为了一个‘磁场’。”

作者 高晓涛