昆仑山冰雪融水孕育的绿洲明珠

作者

作者

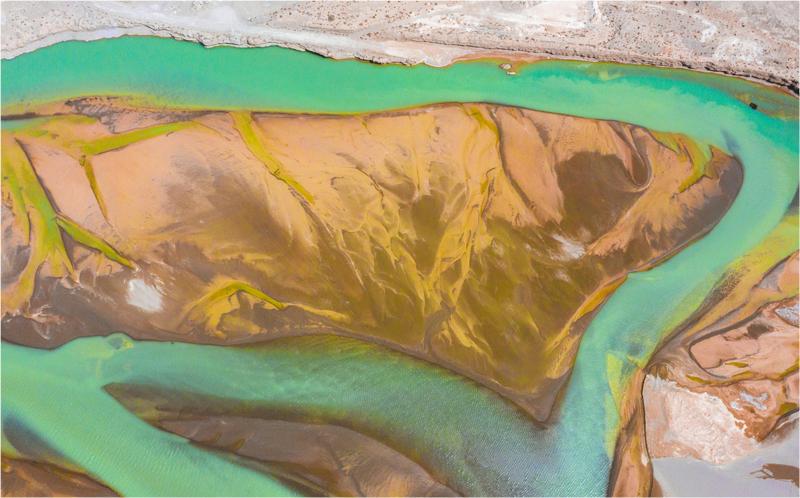

如果从卫星影像上看格尔木,首先看到的是南部东昆仑山上的茫茫白雪,从雪山冰川融化的冰雪水向北汇流到山外,在山前平原形成荒漠绿洲,最后流向末端的盐湖。第一条通往世界屋嵴的公路也就以此为起点。自然的力量造就了河流,人的力量造就了城市。

格尔木市位于青海省柴达木盆地南部青藏高原腹地,昆仑山北坡,地处我国西部的地理中心,是我国西北、西南两大地理单元的交界地带。

格尔木是河流汇聚之意,昆仑山的冰雪融水流淌成溪,在荒滩戈壁蜿蜒而行,汇聚成河。全市有近 90% 的土地属于荒漠、半荒漠的戈壁滩。格尔木本区西接新疆,直通亚欧大陆桥,北扼河西走廊,南连西藏,交通与战略地位极其重要。

格尔木市是柴达木盆地最大的城市,而柴达木盆地在国家地理战略地位上十分重要,历史上西藏 80% 以上的物资、人流都要通过柴达木进入,青藏公路、青藏铁路横跨柴达木的格尔木市; 在盆地西边是广阔的新疆南疆地区,柴达木的茫崖公路和格尔木铁路成为新疆南疆通向祖国内陆的最重要战略通道。

在国家生态区位上,柴达木是青藏高原生态屏障的重要组成部分,柴达木高热的蒸发量,通过大气环流,促成三江源丰沛的降水量; 柴达木境内的祁连山脉、昆仑山脉把北方肆虐的沙漠分别阻挡在河西走廊和柴达木盆地,有力地保障了三江源地区的生态安全。

格尔木河是一个内陆水系,发源于东昆仑山主嵴(主峰玉珠峰,海拔 6178m),切过东昆仑山主嵴和布尔汗布达山,最终向南汇入柴达木盆地内的内陆湖达布逊盐湖(海拔 2680m),干流长 215km,从源头到盐湖垂直比降超过 3000m。格尔木河水系在布尔汗布达山的下游段称为格尔木河,在格尔木水泥厂以上,河流分为两支,东支为雪水河,发源自东昆仑山主峰玉珠峰南坡冰川;西支为昆仑河,上连野牛沟,源自玉虚峰北麓的昆仑湖。昆仑河在昆仑桥以上向南分出一条支流,名为南沟,上接东大滩,源自东大滩南侧昆仑山主嵴北坡冰川;昆仑河在三岔河处又向南分出一支,名为小南川,上接西大滩,再向上切穿昆仑山主嵴,形成惊仙谷。

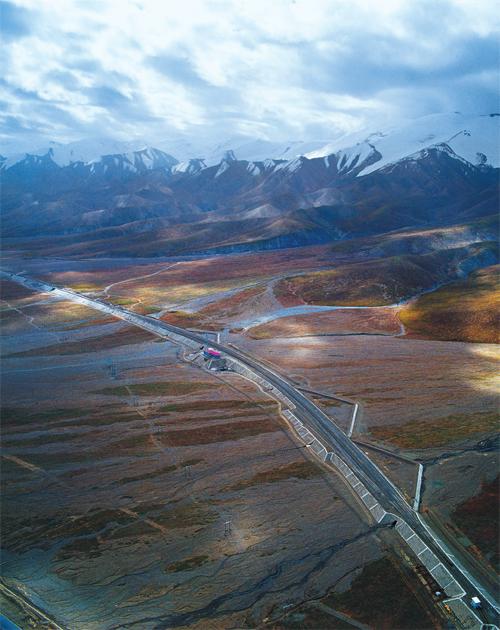

青藏公路经格尔木市沿格尔木河—昆仑河—小南川—西大滩向南,越过昆仑山口上到高原面上。东昆仑山在本区南北宽约 100km,以东、西大滩谷地为界,北部为布尔汉布达山,山峰海拔多在 5000m 左右;南部为东昆仑山主嵴,山峰海拔均在 5000m 以上,为长江外流水系与柴达木内流水系的分水岭,其主峰玉珠峰终年冰雪覆盖,形成东昆仑山现代冰川作用中心之一。这里的冰川主要是冰斗冰川、悬冰川和山谷冰川。冰舌末端高度北坡为 4500~4800m,南坡为 5000~5150m;雪线高度北坡为 5150m 左右,南坡为 5250m 左右。

格尔木因地处亚欧大陆中部,地貌复杂,地形南高北低,由西向东倾斜。地貌上由南向北依次为 4200m 以上的高山,3200~4200m 的中高山,3000~3200m 的低山,2800~3000m 的山前戈壁平原,砾石裸露,植被稀少。

格尔木从南部山区到北部荒漠,总体属于典型的高原内陆高寒干旱气候,具有干旱少雨、蒸发强烈、日照充足、常年多风、夏短冬长、昼夜温差变化大的显着特点。区域气候整体受垂直分布带规律控制,南部山区降水较多,蒸发相对较弱;北部平原区降水稀少,蒸发强烈。根据山区气象资料记载,纳赤台、小南川、昆仑山口的多年平均年降水量分别为 145.8mm、255.4mm、273.9mm,降水量随海拔升高而增加,蒸发则表现出相反的变化趋势。北部平原区自山前向盆地中部降水量逐渐减少,蒸发逐渐增强。根据格尔木气象站气象资料,山前冲洪积扇区多年平均气温为 5.16℃,多年平均年降水量为 43mm,降水主要集中在每年 6—8 月,约占全年降水量的 60%~70%,多年平均年蒸发量为 1541mm,相对湿度为 35%;根据察尔汗气象站观测,盆地中部盐湖区更为干旱,多年平均气温为 5.2℃,多年平均年降水量为 24mm,多年平均年蒸发量为 3550mm,相对湿度为 26%。

格尔木市区位于柴达木盆地中南部格尔木河冲积平原上,市区平均海拔 2780m,具有大陆性荒漠气候的典型特征,冬季漫长寒冷,夏季凉爽短促,少雨、多风、干旱。格尔木市年平均温度为 5.4℃,7 月平均气温为 17.7℃,年平均降水量仅为 45mm,年平均蒸发量为 2800mm,光热资源充足。主要植被为稀疏胡杨和灌木林。主要土壤类型有高寒漠土、高山草甸土、高山草原土、灰棕漠土、盐土、草甸土。植被较为茂盛,为该区的工、农、牧业生产基地。海拔 2675~2700m 的湖沼和盐湖区,地形极其平坦,无植被,盐类矿产资源丰富,其中的察尔汗盐湖举世闻名。

沿青藏铁路和青藏公路通过的河源区西大滩,在东昆仑主嵴北坡 23 公里宽度内有现代冰川 23 条,南坡有 12 条。冰川及积雪区面积 67.4 平方公里,尤以玉珠峰周围最为集中,冰舌区冰川裂缝较发育。玉珠峰的冰川地貌形态诡异,造型独特,景色壮观。昆仑山口雪峰突兀林立,到处是嶙峋的冰丘和变幻莫测的冰锥。冰丘下面是不枯竭的涓涓潜流,一旦揭开冰层,地下水常常喷涌而出,形成喷泉。河源区的西大滩位于青藏高原多年冻土区北界,海拔 4080~5600m,年平均气温为-4.0℃,年降水量为 393mm,降水多集中在 5—9 月。区内岛状多年冻土和季节冻土并存,冻土具有厚度薄、地温高、融深大等特点,是多年冻土变化最敏感的区域之一。

格尔木河水系的补给主要源自昆仑山的冰雪融水,而东昆仑山第四纪时期经历了多次冰川作用。据研究,区域至少发育了望昆冰期(距今 70 万 ~50 万年)、垭口冰期(距今约 26 万年)、玉珠峰冰期(末次冰期)、晚冰期、新冰期和小冰期。在距今 1.7 万年之后,格尔木河的小干沟沉积由成层坡积转为风成黄土,柴达木盆地内的湖泊湖面显着降低,气候开始变得温暖干燥。距今 1.6 万 ~1.1 万年后冰川大规模消融,河流开始下切,构造运动也同时进入了活跃期,格尔木河地貌演化过程进入切割期。格尔木河在三岔河段最大切割深度超过 60m,其他河段下切近 30m,在昆仑桥段和大干沟段的局部地段,河流切穿三岔河组和纳赤台组,并切入基岩达 9m。自末次冰盛期后整体抬升,昆仑山主嵴相对上升,在北坡山前形成了 3~5 级阶地;西大滩是拉张断陷谷地,形成一个沉降中心,沉积了约 300m 厚的三岔河组堆积;受野牛沟断裂强烈逆冲活动的影响,三岔河河段相对抬升最强烈,表现为阶地高度最大(T4 达到 62m);纳赤台河段构造相对稳定,河流侧蚀作用较强,河谷最宽,阶地高度较小(T4 高 26m)。

格尔木河是格尔木市唯一河流,格尔木河河水出山后在山前戈壁带大量渗入补给地下水, 至细土带地下水又大量溢出形成多条泉集河。格尔木河进入格尔木市区后,又分为格尔木东河和格尔木西河,两条支流与许多泉集河(如金水河、巴水河、红旗河等)交汇在一起,最终注入达布逊湖。格尔木河流域植被为荒漠半荒漠植被,格尔木冲洪积扇山前戈壁砾石带,由于该区地下水埋藏深度一般大于 20m,植被稀少,只有零星分布的极其耐旱植被生长。而到了细土带后缘,因为地下水位埋藏深度一般小于 10m,植被以灌木和草本植被为主,发育有盐爪爪、碱蓬、梭梭等旱生植被; 地下水溢出带,由于该区地下水位埋深通常小于 5m,土壤含水量以及含盐量等均适宜植被生长和发育,因此该区植被种类较多,发育较好,主要发育怪柳、白刺、沙棘和相伴生的芦苇、岌岌草和苔草等。由于该区降雨量小,蒸发量巨大,因此植被生长完全依赖地下水; 冲湖积—湖积平原区,虽然该区地下水水位埋深较浅,但矿化度却高达 10~300g/L,因此该区主要发育耐盐植被;湖积平原区为盐沼地,除了河流附近外,其余地带无植被生长。

如从格尔木市出发,沿青藏公路向拉萨方向,在昆仑山北坡的柴达木南缘海拔 2800~3900m 的低山地带,山前冲积、洪积扇地以及河谷阶地等地,可以看到最典型的荒漠生态系统。在这里温带极端干旱气候、荒漠土、耐旱性甚强的超旱生半灌木和草木植物将荒漠生态系统的特征演绎得十分直观。青藏铁路沿线的荒漠生态系统主要分布在格尔木至小南川之间,优势植物是温性荒漠植物猪毛菜属、驼绒毒草属、合头草属、盐爪爪属、红砂属等。在格尔木河的一些干旱河谷沙砾质河谷滩地,灌丛植被长期适应了这里特殊的水文干旱环境,形成了河谷灌丛生态系统,水柏枝是优势植物,植株高度一般为 100~160cm,地下根系粗壮发达,深植河滩砾质土壤,具有较好的水土保持和水源涵养能力。从西大滩越过昆仑山,海拔逐渐升高,气候变得异常寒冷,常年刮着大风。在西大滩、昆仑山南坡等地区海拔 3900~5100m 的向阳山坡、河谷阶地等排水良好的地方,耐寒的多年生早生草本植物构成了高寒草原生态系统。优势植物是禾本科的多年生丛生草本植物紫花针茅、扇穗茅等,以及莎草科的多年生根茎苔草,如青藏苔草。

格尔木的自然资源和独特的自然风光,是青藏高原上旅游业发展潜力巨大的城市。格尔木以「青藏高原、世界屋嵴、昆仑文化」为核心的旅游资源十分丰富,有长江源头、万丈盐桥、雪山冰川、昆仑雪景、瀚海日出、沙漠森林等独具特色的自然景观,是观赏青藏高原风光、野生动物活动和进行科学考察、登山探险的理想之地。

作者 沈永平