西藏石窟解码

作者

作者

中國的石窟寺,是特定时代里的佛教艺术形式,它源于印度,经历东晋十六国的初步发展,北魏到唐朝的繁荣昌盛,延续至明清,其意义无须赘述。石窟寺集建筑、雕塑、文化、艺术、宗教等大成于一体,可谓历史文化的瑰宝。

与内地几大著名的古代佛教石窟寺相比,西藏石窟一直默默无闻。事实上,西藏石窟作为世界屋脊上的明珠,分外耀眼。其分布之密集,隐藏之深远,造像之生动,壁画之精美,风格之独特,现存规模之庞大,即使与传统的中国“四大名窟”相比,也毫不逊色。

随着越来越多的考古发现,西藏石窟逐一被专家学者们挖掘出来。这些散落在高原之上的璀璨之星,连缀成一道绵延不绝的历史文化长廊,展现着西藏古代佛教石窟寺的辉煌艺术成就及丰富精神内涵。

西藏石窟的学术研究由于其复杂性和困难程度,现在尚有很多观点、意见未形成统一,本刊约请各专家学者对各石窟的探讨,仅代表个人观点,并不表明结论性立场,我们仅是撷其精华,以便大家更加继续深入地开展学术探讨与争鸣。

西藏石窟

崖壁上的千年佛光

石窟寺是开凿建造在崖石当中的寺院,故称为石窟寺。石窟寺是宗教艺术的一种重要表现形式,它起源于南亚次大陆的古代印度,然后再传播到东亚各地。印度现存的宗教石窟总数约1200多座,按照开凿年代可分为早、晚两期,早期从公元前1世纪至公元2世纪,晚期从公元5世纪至8世纪,其中大约有3/4的石窟属于佛教石窟,还有一些耆那教、印度教的石窟 。石窟寺艺术随着佛教的传播大约在公元3世纪前后沿着“丝绸之路”传入到中国,盛行于公元5至8世纪,最晚者可晚至16世纪 。

长期以来,在学术界和社会上一直存在着一个认识误区,一提到石窟寺艺术,都自然地联想到新疆克孜尔石窟、敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟等丝绸之路沿线和内地一些著名的石窟,而往往忽略了西藏高原佛教石窟的存在。直到20世纪的1993年,在具有相当权威性的由国家文物局教育处组织编写的《佛教石窟考古概要》一书中,也是这样来描写西藏高原的石窟寺遗存的:“西藏地区石窟多不具造像的僧房窟和禅窟。摩崖龛像分布较广,题材多释迦、弥勒、千佛、十一面观音和各种护法形象,并多附刻六字真言。以上窟像的雕凿时间,大都在10世纪以后,即藏传佛教所谓的后弘期。拉萨药王山是西藏窟龛较集中的一处,山南侧密布摩崖造像;东麓的查拉路甫石窟,是现知唯一的一座吐蕃时期开凿的塔庙窟 。”

经过考古学家、艺术家和社会各界的共同努力,20世纪后半叶以来,西藏佛教石窟艺术遗存的田野调查工作不断涌现出新的成果,已经在很大程度上改变了这种传统观念,使世人不得不以新的眼光来重新审视这片被视为荒芜之地的雪域高原,惊喜地面对河谷崖壁之上那满壁丹青的千年佛光。

西藏石窟的地域分布

从学术意义而言,通常所说的佛教石窟艺术包括两种主要的艺术形式:一是开凿在山崖当中的洞穴类石窟;二是凿刻在崖壁上的龛像类造像。前者的特点是在崖面有纵深的空间,形成如同地面房屋一样的洞窟,而后者则仅仅是在崖面上凿刻相对表浅的龛像。在讨论介绍西藏古代佛教石窟寺(以下简称为“西藏石窟”)时,主要是指前者。

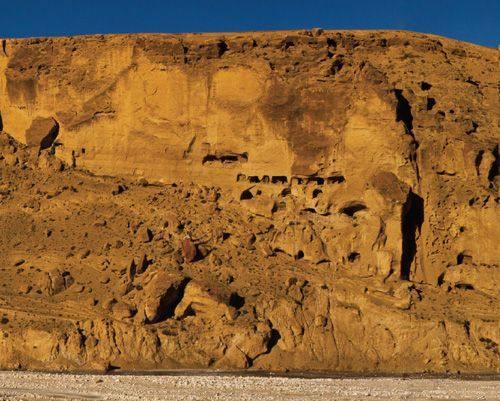

从目前考古调查所获知的信息来看,西藏石窟的分布地域主要在藏南谷地和藏西高原一带,藏东地区和藏北高原目前尚无石窟发现的信息。按照石窟分布的地域,主要考古发现分为藏南和藏西两个地区。

藏南地区

拉萨市药王山查拉路甫石窟 这是迄今为止西藏发现的唯一一座年代可能早到吐蕃时期的石窟。它的形制特点是凿崖造像,石窟中间留有中心柱,在柱体四周和各壁造像。这种式样的石窟形制来源于印度的支提式佛教寺院,所以有学者也将其称之为“支提式窟”或“塔庙窟”。窟内共有造像71尊,除两尊为泥塑外,其余均为石像,分布在中心柱四面的转经廊的南、西、北壁。这座石窟在藏文文献《西藏王统记》当中有记载,主从五尊像与石窟中心柱正面龛像的组像完全相同,《松赞干布遗训》记载此寺的创建者可能为松赞干布的弥药王妃——茹雍妃,弥药即汉文文献《隋书》、新旧《唐书》中所载的党项羌,在公元6、7世纪活动于今甘肃、青海、四川等地。根据这些文献记载的线索,著名考古学家北京大学宿白教授推测查拉路甫石窟的形制渊源有可能来自甘青地区。而从造像风格特点上看,则又受到印度·尼婆罗“波罗艺术风格”的影响 。

岗巴县乃甲切木石窟 这处石窟在1990年文物普查工作中被发现,次年正式公布。这处石窟共由5座石窟组成,但第1、2、5号石窟因长年自然破坏,均只遗存残窟,窟内无壁画和雕塑。第3号石窟窟顶残存有壁画,石窟外有一处石龛造像。主要的遗迹保存在第4号窟中,石窟的平面为圆角方形,窟顶为平顶,在东、南、西、北四壁上均残存有石刻造像,造像的方法是在窟壁上凿出大体轮廓,然后再泥塑成形,其上涂以彩绘。这种造像方式与甘肃天水麦积山、拉萨查拉路甫石窟均有相似之处。造像的题材主要是五尊主佛,与密教大日如来的“金刚界五佛”可作比定。调查者认为这座石窟的年代“很可能早至吐蕃王朝时期”,但笔者认为其当为西藏佛教“后弘期”早期的作品,大约在11~13世纪前后。

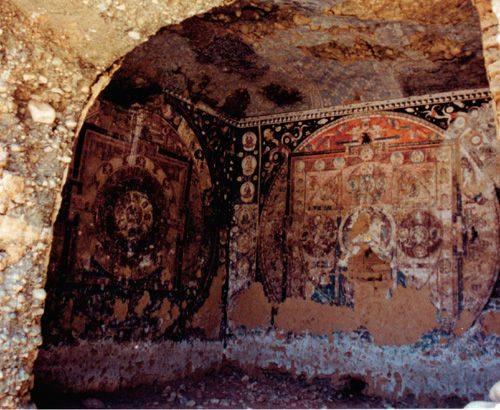

曲松县洛村及拉日石窟 这两处石窟地点也是在1990年西藏文物普查工作中被调查发现,两年后正式公布。洛村石窟具有一定规模,初步统计共有石窟约40余座。其中一座石窟(编号为A区第1号石窟,AQ1)平面略呈马蹄形,窟中保存有中心柱(故当地俗称其为“牛鼻子”),窟顶、四壁和中心柱上都保存有泥塑和彩绘,有佛、飞天等形象和大量背光、装饰性纹饰等。从石窟形制和壁画、造像的风格上推测,年代可能也是“后弘期”早期,约11~14世纪。拉日石窟共有洞窟约20余个,其中编号为4号窟(LQ4)的石窟内残存有彩绘壁画,有的尊像头戴三花宝冠,身有璎珞等装饰品,绘画风格与洛村石窟1号窟相似,年代也应为同一时期。

定结县“恰姆”石窟 此处石窟未正式公布资料,据透露系在第三次全国文物普查中调查发现,并被评选为2011年度中国六大考古发现。石窟内残存有彩绘壁画,对其年代争议较大,发现者认为可以早到吐蕃时期,而也有学者认为可能系“后弘期”早期的遗存。

就石窟的功能与类型而言,藏南谷地发现的石窟中除上述保存有造像和绘画的“礼佛窟”之外,还有一些只有生活痕迹而无造像绘画的“修行窟”。如洛村和拉日石窟群都发现一些石窟体量很小,窟内设有烟道,烟道上有浓重的黑色烟炱遗迹,窟壁上有小龛可供放置生活用品,明显是供佛教僧侣和信徒生活起居、静修之用 。

藏西地区

藏西地区石窟的发现始于19世纪末20世纪初叶。以意大利藏学家G.杜齐(G.Tucci,也有汉译译为图齐)为代表的一批西方学者曾在西藏西部及其毗邻地区开展了调查工作,其中也包括石窟遗址的发现。但可能由于专业所限,还没有从石窟寺艺术与考古的角度将这些资料加以剥离。直到20世纪90年代,随着一系列重要的考古发现公布于世,西藏西部石窟艺术才重新被提起并引起世人的关注。

藏西地区是近年来发现石窟较为密集的地点之一,先后已有二十余座绘制有精美壁画的石窟被考古调查发现,其中比较重要的列举如下:

丁穹拉康石窟 丁穹拉康石窟分布在阿里地区最北端的日土县境内。石窟平面呈方形,顶部为穹隆顶,顶部中央绘以莲花纹,石窟洞口两侧和各个壁面上遗留有壁画,内容有曼荼罗(坛城)、礼佛听法图、歌舞、地狱变等。这座石窟最初是由西藏自治区文化厅的一批艺术家们发现的,尽管在石窟的年代、性质、壁画内容等方面他们做出的判断与实际情况之间有较大的差距,但其首发之功却不可磨灭。在阿里文物普查工作中,考古学者再次对石窟进行了确认,认为这是迄今为止西藏自治区境内最北端发现的一座石窟,但为何这座石窟孤立存在于这个地点,在其周围尚未发现其他佛教遗址,至今仍是一个未解之谜。

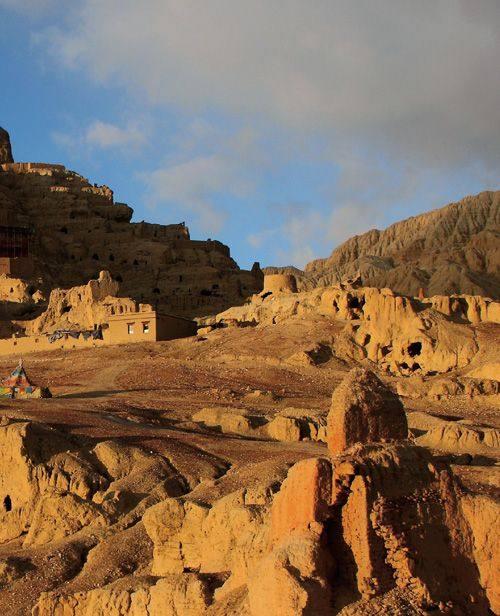

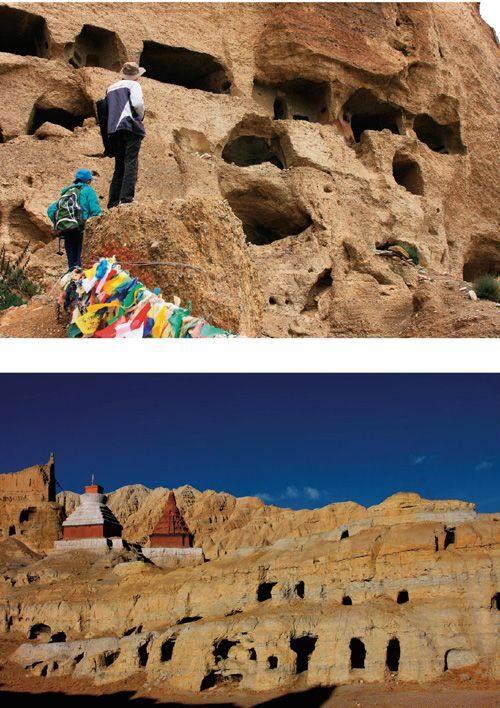

东嘎·皮央石窟 东嘎·皮央石窟是20世纪西藏考古的一个重大收获,这处石窟是迄今为止西藏高原发现的规模最大、保存情况最好的一处石窟群,石窟总数达千余座,其中在东嘎第1、2、3号石窟、皮央第90号、79号、351号等窟中均发现壁画或塑像的遗存,年代跨度从公元11世纪直至16世纪。初步观察石窟的类型包括礼佛窟、禅窟与修行窟(僧房窟)、仓库窟与厨房窟等多种类型。

吉日地点石窟 继东嘎·皮央石窟之后,在阿里札达县象泉河流域内又相继调查发现了多处佛教石窟遗存,吉日地点是其中一处。吉日地点石窟位于象泉河南岸。其中两座石窟为礼佛窟,窟内残存有壁画。石窟形制为方形单室,一座主要绘制佛教曼荼罗(坛城),一座残存有佛、菩萨绘像,从装饰风格和绘画技法等因素分析其年代可能为11至13世纪。石窟周围发现多处修行窟和一座佛寺的遗址,应为同时代的考古遗存。

帕尔嘎尔布石窟 帕尔嘎尔布石窟位于札达县卡孜乡境内,这处石窟共发现石窟十余座,大多为修行窟,仅在其中一座石窟内发现壁画和塑像,可以肯定其性质为礼佛窟。石窟壁画特点十分鲜明,与东嘎·皮央石窟早期石窟是浓烈的克什米尔绘画风格相比较已经发生了重要的变化,印度“波罗艺术风格”的特点十分显著,被认为代表着西藏西部石窟壁画艺术风格一个重要的转折时期 。

帕尔宗遗址坛城窟 也位于札达县卡孜乡境内。石窟与地面建筑共存,平面呈方形,窟内有佛塔,各壁绘制有密教曼荼罗(坛城)以及古格王国贵族礼佛供养图、上师像等题材,从绘画风格上观察其年代较晚,约为15~16世纪。

白东波“千佛洞”石窟 此窟调查发现于1994年。石窟带有甬道,形制为平面方形,窟顶成覆斗形,窟内中心设有圆形的坛。此窟因地属札达乡东嘎乡白东波村境内,最初在调查简报中命名为“东嘎乡第二号地点第1号石窟”。后来根据洞窟中残存的藏文题记得知此窟历史上曾称为“千佛洞”,与现存壁画内容相吻合。在此窟的甬道内还绘有六道轮回图、古格贵族生活图等。

白东波增撒地点石窟 白东波村内另一处新发现的石窟地点——增撒地点是一处由石窟、佛寺、塔林等构成的佛教遗址群,其功能包括礼佛、修行等宗教活动在内。其中一座石窟内残存有壁画,编号为增撒地点第1号石窟,石窟开设有狭长的甬道,平面呈长方形,平顶,壁画绘制有男女供养人像、千佛、菩萨像等。白东波村的这两处石窟题材相似,绘画风格相同,两者的年代推测也应基本一致,大体上判定在11~13世纪或14世纪。

卡俄普与西林衮石窟 卡俄普石窟位于象泉河流域香孜乡香孜村境内。此处石窟共有二十余座,大部为修行窟,仅有一座为礼佛窟。此窟平面呈方形,四壁绘制有壁画,主要题材为曼荼罗图,所以也是一座坛城窟。此外还发现一幅反映世俗古格贵族与僧侣集会听法礼佛的场景图,对于认识这一时期古格贵族供养人开凿造像习俗的流行具有重要价值。从壁画风格上推测,其年代约为11至13世纪前后。这个地点还另发现一座灵塔窟,窟内供奉一座灵塔。

西林衮石窟位于香孜乡香巴村境内,由四座紧密相连的石窟构成,其中两座绘制有壁画,主要题材为藏传佛教的各类本尊、护法神像、空行母等,从绘画风格来看年代较晚,可能系15~17世纪的作品。

聂拉康与查宗贡巴石窟 这两处石窟均发现于札达县卡孜河谷内。聂拉康石窟平面略呈长方形,利用天然洞穴改造加工而成。窟内残存有长方形的小殿堂,石窟的四面均绘制有壁画,题材有金刚界曼荼罗、高僧说法图、护法神像等,从残存的泥塑背光推测,原来窟内还有塑像。聂拉康石窟是迄今为止西藏西部发现的年代最早的一座石窟,可以基本上比定在公元11世纪初叶。查宗贡巴石窟与聂拉康相距约2公里,平面呈不规则的长方形,壁画绘制在四壁之上,主要题材有上师尊像、佛像、大成就者像、女神像等,从绘画风格上看明显有别于聂拉康,可能晚到15~16世纪。

桑达石窟 位于札达县达巴乡境内。石窟总数约在120~130座左右,在其中一座石窟内绘有壁画,内容有八大药师佛、般若波罗蜜佛母、药师如来、文殊菩萨、佛顶尊胜母、仁钦桑布、阿閦如来、大日如来(毗卢遮那佛)、无量光如来(阿弥陀佛)、不空成就如来、四臂金刚手菩萨等,资料尚未正式公布。

阿钦沟石窟 位于札达县达巴乡境内。石窟总数不详,在其中一座石窟内发现绘有壁画,发现者命名为“供佛窟”,据推测石窟寺的建造年代为11世纪前后,供佛窟内壁画绘制年代约为13~14世纪,内容有释迦牟尼、十一面观音、莲花手观音、八曼荼罗、高僧大德、佛传故事等。与石窟遗址并存的还有僧舍窟、修行窟、佛塔等遗迹,资料尚未正式公布。

西藏石窟的艺术之光

西藏石窟造像与壁画艺术均是在接受外来佛教文化艺术的基础上、融合藏民族本身的艺术风格之后最终形成的。但在不同的地区、不同的时代,对外来文化的吸收与融合也有所不同。仅以西藏西部地区发现的石窟壁画与塑像而论,至少可以从中观察到五种主要的艺术风格的影响。

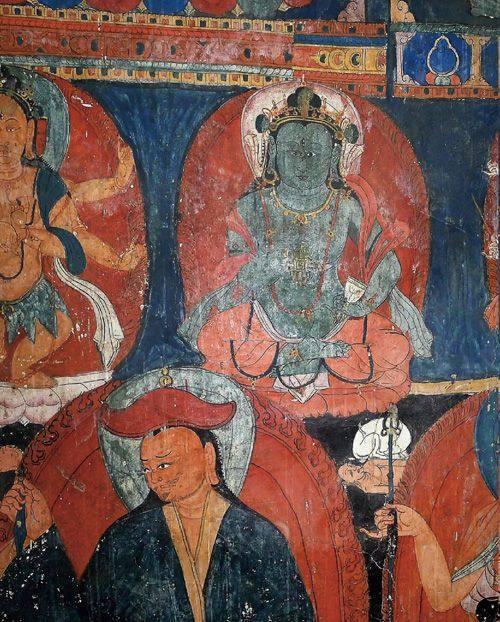

克什米尔艺术风格

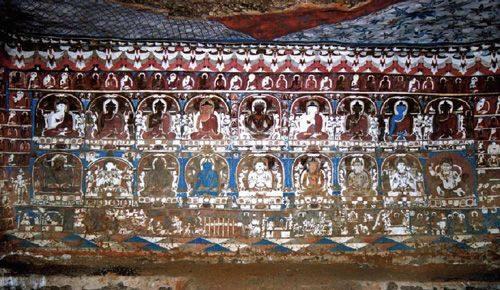

这种艺术风格最为显著的特点之一,是受到中亚细密画的强烈影响,线条刚健有力,施线细密明确,色彩鲜丽丰富,并且喜爱在壁画上施以金、银等加以装饰。由于与克什米尔相邻近,古格王国时期的佛教大师仁钦桑布其及后继者们所创立的古格托林寺、斯丕提地区的塔波寺(Ta-bo)、拉科寺(Na-ko)以及拉达克境内属于仁钦桑布系统的诸藏传佛教寺院中,都流行这种具有浓厚克什米尔风格的美术式样,被称之为“古格式样”或者“克什米尔—古格式样”。西藏西部的部分石窟壁画均表现出克什米尔风格的影响,如东嘎第1、2号窟和白东布“千佛洞”窟、日土县丁穹拉康石窟、皮央第79号窟、第90号窟等。具体的技法风格表现在:

在绘画技法上,具有线条流畅圆润,设色淡雅的特点,并且流行一种单线平涂结合晕染法的技法,以明显的凸凹与层次感来体现所塑造形象的立体感,尤其是在面部、腹部、四肢等体位上的晕染方法特别讲究,以逐层晕染的手法来突出五官和肌体的立体关系,这在后来的“卫孜”、“藏孜”等风格中是不多见的,后者设色浓艳饱满,一般多用单线平涂而少见晕染法。典型的例证可举出东嘎第1号窟、皮央第79号窟、聂拉康石窟等处壁画,这些石窟中的尊像均采用了这种绘画技法,具有强烈的凸凹感和立体感。

从整体的布局配置上来看,壁画的布置方式上均为分层排列,上层多配置以主尊大像,在其四周或两侧排列相关的众小像,在下层则以横列分格的方式绘制小幅的壁画,表现供养人、礼佛、听法等宗教活动场面;壁画的基本题材一致,均以佛教密宗系统的诸佛、诸尊占据主要地位。

在佛像的背光中,多用彩色的线条绘出一种状如蝌蚪的光芒线,具有克什米尔佛画艺术的风格。几乎不见绘出各教派高僧、上师、教派传承等内容的壁画,反映出当时藏传佛教各教派尚在形成过程当中的客观实际,这是西藏西部早期佛教石窟壁画共同的特点。

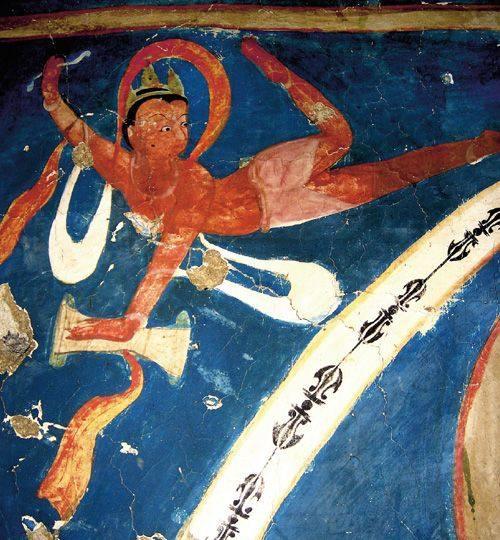

印度—尼泊尔风格

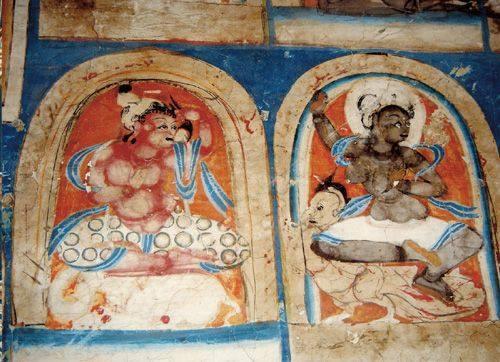

这种风格主要以印度波罗王朝艺术风格为主,以波罗王朝时期流行的梵本插图中常见的那种体态丰满、富于肉感的形象为代表。与之同时,反映在壁画艺术中,还多见源于印度耆那教神灵系统的诸神形象。这种影响对于西藏西部而言,既有直接来源于印度的因素,也有通过尼泊尔间接传来、并经过尼泊尔佛教杂揉改容后的因素,所以可以称其为“印度—尼泊尔风格”。在西藏西部石窟壁画中,具有典型代表性的石窟可举出帕尔嘎尔布石窟为例,帕尔嘎尔布石窟壁画所代表的艺术风格,极有可能是受11至13世纪波罗风格——亦即所谓的“印度—尼泊尔风格”影响而形成的艺术风格,也有学者将这种风格称之为“波罗藏式风格”。

这种风格的传入并影响到古格王国的佛教艺术,与阿底峡到古格的传教活动应当有着密切的关系。过去曾推测这种波罗藏式风格形成的途径之一是在阿里古格,但却一直缺乏足够的实物证据来加以具体的分析研究,帕尔嘎尔布石窟壁画的考古发现,弥补了这一缺环。同时也暗示着在这一地区克什米尔风格朝着印度—尼泊尔风格的转化过渡,这处石窟所代表的画风或许可以说是一个明显的分界线。

中亚艺术风格

所谓中亚艺术风格,是指在西藏西部壁画中出现的诸如连珠纹、狩猎纹等具有中亚艺术风格的因素,这种因素极有可能系通过传统的“丝绸之路”传入到中国西域,再由西域作为中转站(如于阗等地)传入西藏西部。这种风格相对波罗王朝时期佛教艺术的影响而言,更多地是来自于中亚伊朗和波斯一带艺术风格的影响。

首先,是作为装饰纹样当中的某些动物纹及联珠纹,有可能系来自中亚的影响。例如,在东嘎1号窟窟顶所绘的装饰纹样中,流行一种动物纹饰,这种动物纹饰有的是对鸡、对鸭,有的则更为复杂一些,或为四龙、四凤相环绕,或为五鹿、八凤相环绕。在一些动物纹饰的外圈,绘有联珠纹样;八凤相环图案中凤鸟的口中,也衔有联珠纹样绶带。这种纹饰与中亚地区常见的所谓“萨珊式联珠纹”有某些相似性。后者常见的主题纹饰有对鸭、孔雀、猪头等,其中的联珠双鸭纹相背而立,回头相对,共衔一联珠纹的彩绶,其中一鸭居于中心位置。

其次,西藏西部早期石窟壁画中供养人像的服饰特点为一种三角形大翻领大衣,腰间系以腰带。这种式样的大衣,与新疆古龟兹国贵族服装的式样相同,同时也见于中亚佛教石窟壁画中,如巴米扬石窟东大窟西侧壁(始侧壁)东侧壁(末侧壁)上所绘的两幅礼佛图上,其王族成员中也多穿这种三角形大翻领的大衣。从石窟年代上来看,这种服饰可能最早起源于中亚,属于游牧民族的一种服装式样,后来随着佛教文化的东渐,才传入到我国西域新疆一带。西藏西部石窟壁画中的这种服饰,也可能是经过西域新疆一带传入到阿里高原,成为早期古格王国贵族的一种常服。同时,还有学者注意到,一些王族或王室成员服饰上带有联珠纹式样,头上佩有联珠小圈,并认为这种式样也是源于中亚一带 。

另外,西藏西部石窟中的塑像,从残存的遗迹观察,其做法是先在岩体上凿出小孔,然后再将木桩打入孔中,木桩外绕以细绳,并依次连接到下一个相邻的木桩上,最后在绳和木桩上面再涂以泥灰,塑成佛像。这种做法,使我们很容易联想到中亚巴米扬石窟中东、西两大佛衣纹凸棱的塑造方法,两者所使用的技术手段与主要材料,都显得十分相近,其间是否可能存在着某种联系,虽不能断言,却是值得加以考虑的。

内地汉式风格

这种风格多见于西藏西部年代比较晚近的一些佛教寺院或石窟当中,表现出中原文化对西藏所具有的强烈影响。其重要的因素如用汉字组成的图案、牡丹花草、山水图案之外,在构图形式上也采用了中国画常见的留出大幅空白的作法,壁画题材中的十八罗汉、十象图、六长寿轮等,均体现出中国传统文化的深刻影响。典型的例子可举出装饰纹样中的龙凤图案等。如皮央第351号窟的窟顶部藻井,中央绘有梵文字母组成的图案,四周则绘有团花、祥云和升腾于祥云之中的龙、凤图案。龙全身披以鳞甲,头上生角,身躯展开,腭部向前伸出,与汉地唐宋以迄明清时代的龙图案别无二致。类似的龙图案也见于帕尔宗石窟顶部藻井壁画。壁画中团花与祥云的绘法,也具有浓厚的汉地风格。这些图案很有可能是通过西藏中部或东部,传播影响到阿里高原的,随着格鲁派(黄教)势力在这一地区的逐渐扩张,将“藏孜”画派的风格带入到西藏西部之后形成的一种艺术风格。

除此之外,个别石窟中还可见到十六或十八罗汉、四大天王等题材的壁画,时代都较晚近,应当也是通过西藏本土卫藏地区间接地受到中国内地式样的影响所致。

西藏本地风格

所谓西藏本地式样,主要是指西藏本土卫、藏、康等地区的佛教艺术风格,如“卫孜”、“藏孜”和“康孜”等画风。与上述几种风格相比较,西藏本地传统的艺术风格也一直存在并产生着重要的影响。除了从早期西藏艺术如古代岩画、苯教造型艺术中传统因素的沿袭与继承之外,在15世纪前后,由西藏中部卫藏地区形成的各种艺术风格也影响到西藏西部石窟壁画的绘画制作,其中尤其是以拉萨为中心的“卫孜”代表着最为典型的西藏本地风格。

就西藏西部而言,这些艺术风格的传入,已是在古格画风早已形成之后。一些线索表明,西藏本地形成比较统一的本土艺术风格,有可能是在14—15世纪以后。自13世纪以来,西藏结束了吐蕃王朝崩溃后各教派和政治集团各据一方的分裂局面,卫藏地区萨迦派势力在元朝政府强有力的支持之下迅速发展,成为西藏地方政教合一的首领,在各教派中占据统治地位。其后,明代的帕竹噶举教派也是当时乌斯藏势力最大的政教合一的统治集团,受到明政府的大力支持。明永乐六年(1408年)和永乐十二年(1414年),明廷先后两次遣使招格鲁派(黄教)的创始人宗喀巴进京,宗喀巴虽未能亲自前往,而是派他的弟子释迦也失代表他到南京受封,但新兴的格鲁派势力也开始成为具有重要影响力的统治势力。相对统一的政治局面,对于佛教及其艺术的发展必然也会产生相应的影响。

与早期受到克什米尔、印度和中亚壁画绘画艺术浓厚影响的古格艺术相比较,西藏本地式样的主要特点主要反映在:单线平涂取代了早期以晕染为主的设色方式;用色由早期喜用冷色调转为多用饱和、浓艳的暖色调,人物的形体饱满,追求曲线变化;晚期还新出现了卫藏和康区多用的“沥粉堆金”技法等等。如果我们将古格故城中所谓“供佛洞”(实际上当为石窟中的礼佛窟)壁画、帕尔宗石窟壁画、查宗贡巴石窟壁画等与早期的东嘎·皮央石窟壁画作一个比较的话,这种变化可以观察得非常清楚。

西藏石窟的独有特性

西藏石窟具有自身鲜明的地域与宗教特色。这些特色对于考察中国石窟艺术的整体状况也是极有意义的。从总体上看,有两个明显的特点:

第一,石窟寺与地面的佛寺、佛塔等建筑往往共存一处,彼此之间互有关联。以西藏西部为例,在上述各个地点发现的石窟遗迹附近,通常在地表都或近或远的分布有佛寺、佛塔遗址,形成“山崖上开窟、山顶上建寺、地面上建塔”的三位一体分布格局——我称这种现象为佛教遗迹的“垂直分布现象”。按照佛教伽蓝配置仪轨,这种景观或许在我国其他石窟寺当中也曾经有过,只是由于年代久远,地面建筑早已毁坏不存,至今仅存石窟可见。但在西藏西部地区则由于特殊的自然与人文地理条件,这种现象十分普遍。

第二,与其他地区石窟寺不同之处还在于,西藏西部石窟往往在一群石窟当中,仅有一座或几座石窟内发现壁画或雕塑,其性质为礼佛窟,而其他石窟则多为供僧人修行、起居之用的生活用窟,尚未发现类似新疆和内地石窟那样成群连片的礼佛窟群。这种情况在西藏中部地区同样可见,如拉萨查那路甫石窟、岗巴县乃甲切木石窟、曲松县洛村石窟等处石窟均亦如此。究其原因,笔者推测或可能与西藏佛教信众与僧侣供养、修习方式的不同有关,也可能与上面提到的石窟与地面佛寺相互组合所发挥的综合功能有关。

基于这两个特点,在今后的研究工作中,我们应当更加注意石窟寺遗迹同与之共存的佛寺、佛塔等遗存之间、礼佛窟与其他石窟之间的关系,尽可能搞清楚它们在同一时期的平面布局与组群关系,从中寻找可供断定年代的线索,从整体上考虑其年代关系,从而也才有可能为其中作为礼佛窟的石窟壁画的年代提供较为可靠的断代依据。

作者 霍巍