古代公款吃喝为何难治理

作者

作者清人汪辉祖认为,「凡有陋规之处,必多应酬」,这句话道出了公款吃喝的真相。

用公款大吃大喝是一种过度的职务消费,中国古代为抵制这种现象也作出过许多规定,但总体效果却并不理想。

从「送故主簿」到「烧尾宴」

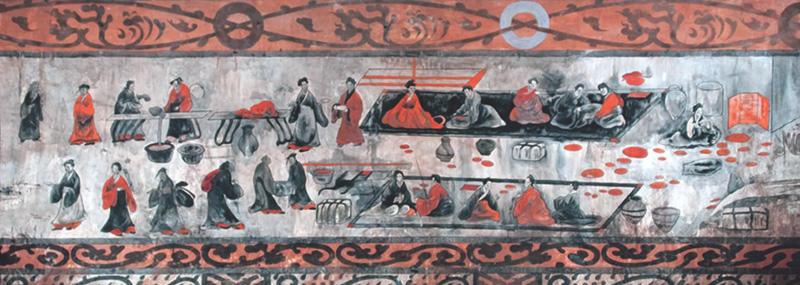

汉代以前,官员们私下聚餐还不太频繁,自周朝开始,朝廷每年在元旦举办大朝会,称「正旦宴」,在冬至、寒食、重阳等重要节日以及皇帝登基、过生日等也举办宴会,但那时的宴会只有少数高级别官员有资格参加。

汉代以后官员之间的迎来送往开始多起来,《汉书》记载「吏或居官数月而退,送故迎新,交错道路」,说明吃吃喝喝的情况已经比较普遍了。《后汉书》还记载,官员任免交接十分频繁,不断「迎新送旧」,结果造成「官寺空旷,无人案事」。

这种风气到南北朝时甚至得以「制度化」,按照当时官场的潜规则,官员上任或离任相关地方上都要送礼,其中离任官员原任职地每年要派人去送礼,时限一般为 3 年,为此有些州郡干脆设了个「送故主簿」的职务专门负责这件事,「饷馈皆百姓出」。

唐朝又吃出了新花样,那时官员升迁一般要摆「烧尾宴」,其名称的来历,一种说法是人的地位骤然发生变化,就像勐虎变成了人,但尾巴尚在,故将其烧掉;另一种说法是新羊初入羊群,会受其他羊的干扰,烧新羊的尾巴它才会安定;还有一种说法是鲤鱼跃龙门后,必须用火把尾巴烧掉才能变成龙。

「烧尾宴」通常都很奢华,参加这种宴会的多是官场同僚,费用也都由公款支出。唐人韦巨源举办过「烧尾宴」,宴会的菜单保存了下来,菜品包括冷盘、热炒、烧烤、汤羹、甜品以及面点等共计 58 道。

变味的「工作餐」

唐朝以前,官员没有「工作餐」,唐太宗李世民「克定天下,方勤于治」,规定官员上朝的时间不仅更早,朝会还经常延时,为照顾百官,就命人在宫殿外面的走廊里「聊备薄菲」,这算是古代「工作餐」的由来。

到宋朝这项制度也固定下来,不仅朝臣可以享用这样的餐食,各衙署的一般官员也可以享用,形式上延续了唐朝的做法,称「廊餐」。《宋会要》记载,参加朝会的官员「廊餐」地点在左右勤政门北的东西廓下,就餐时文武官员分开,文官在东廊,武官在西廓。元朝和明朝也都实行了类似制度,明朝官员就餐的地方一般在奉天门或武英殿。

清朝时,有很多官衙干脆办起了「机关食堂」,清人欧阳兆熊在《水窗春呓》中记述了各地河务机构开办的食堂:「其肴馔则客至自辰至夜半不罢不止,小碗可至百数十者,厨中煤炉数十具,一人专司一肴,目不旁及。」可以看出,其就餐场面十分盛大。

这种「工作餐」本意是方便官员们履职,但经常走了调。在宋朝,制度规定官员们每个月还可以用公款大吃一次。费用从公使钱中支出,称「旬设」,范仲淹曾对这种聚餐方式作过解释,认为「士大夫出入及使命往还,有行役之劳」,所以要特别加以「宴劳」。宋朝还规定「凡点检或商议公事、出郊劝农等,皆准公筵」,等于从制度上给公款吃喝开了绿灯。

「工作餐」变成公款聚餐,经常还是「自己人互请」,说明宋朝官员大吃大喝的情况比较严重。北宋尹洙《分析公使钱状》里记载了庆历三年(公元 1043 年)地处西北的渭州财政支出情况,其中每个月就有 5 次公款吃喝的记载。苏轼先后两次在杭州任职,其中一项重要工作就是迎来送往,他对此很不习惯,朱彧在《萍洲可谈》中说苏轼「疲于应接,乃号杭倅为酒食地狱」。

「程仪」和「折席」

明朝一度吏治很严,但大吃大喝的情况也很普遍,文学家袁宏道曾任吴县知县,上任才几个月就感到不适,他在给朋友的信中说「上官如云,过客如雨」,几乎每天都疲于应酬,所以连唿「苦哉,苦哉」。

这种情况到了清朝越发严重,《道咸宦海见闻录》的作者张集馨曾任陕西督粮道,西安当时称「孔道」,凡去西藏、新疆以及蜀都要从这里过,「遇有过客,皆系粮道承办」。根据招待对象不同酒席有不同规模和档次,「上席五桌、中席十四桌」,「上席必燕窝烧烤,中席亦鱼翅海参」,无论上席还是中席「每次皆戏两班」。

西安是内陆城市,那时候海鲜、活鱼还比较少见,大鱼每尾要花费四、五千文,也就是四、五两银子,其它还有白鳝、鹿尾等在宴席上也都不能少,张氏记述「每次宴会,连戏价、备赏、酒席杂支,总在二百余金,程仪在外」,张氏感叹「几于无日不花天酒地」,算下来接待费「每年总在五万金上下」。

上面所说的「程仪」是另一项陋规,京官出巡到地方,所过之处除殷勤招待外还要馈赠数量不菲的礼品和礼金,其中一部分相当于「车马费」,如果因为各种原因没有设宴招待,要把宴席的费用折成钱奉上,称「折席」,除此之外还有一部分是送给官员仆从的,称「跟随」。

有一次,闽浙总督颜伯焘在鸦片战争时的厦门海战中因大败而被革职,回原籍时路过漳城,张集馨那时已调任福建汀漳龙道台,负责接待。《道咸宦海见闻录》记载颜伯焘一行竟然有家眷、兵役、随从等 3000 多人,宴请、唱戏再加上「程仪」,一个下台的官员过境就花了地方 1 万两招待费。

「熟人社会」里的顽疾

对公款大吃大喝这种事历代其实也都进行过治理,汉景帝时出现了连年歉收的情况,但官员们公款吃喝依然很厉害。汉景帝下诏,发现谁接受公款宴请都一律就地免职。汉宣帝时有官员出差期间招待费过高,奢侈浪费,朝廷曾下诏进行过严厉批评。

宋朝一方面吃喝风盛行,另一方面关于狠刹吃喝风的法令也最多,宋朝颁布的《庆元条法事类》中对公款招待曾进行了细致规定,其中一条是官员需凭「券食」方可用「廊餐」,类似「就餐券」,对用餐标准也有具体规定,超标的要受到追究。

宋朝一度兴起歌妓陪宴的时尚,朝廷专门下诏禁止这种风气漫延,宋代文学家苏舜钦曾任职于要害部门进奏院,他的岳父是宰相,有一次苏舜钦把公家的废纸卖了,用这个钱买酒设宴,还招歌妓助兴,结果被人告发,岳父也没法保他,被免职出京。朱元璋治吏一向很严厉,「铁腕反腐」在历史上都很出名,他要求官员们不得大吃大喝,据说「四菜一汤」的规定就是从他那里来的。

但是,只有文字上的规定其实是没用的,制度靠人去执行,执行制度的人本身也是官场一分子,如果制度事关其自身利益,执行效力就会因此打折扣。所以,尽管最高决策者无不希望下面有一支清廉、高效的官员队伍,也希望通过制度约束让官员们保持克制,但这种约束往往因为执行力不足而变得苍白,抓得严了好一些,稍微一放松就立即反弹。

上行下效也是制度执行不力的一个重要原因。以慈禧太后为例,她以生活奢侈着称,一顿饭就有几十上百道菜,穿的、用的、屋里摆的无不讲究和奢华,还经常大摆宴席、随意赏赐臣下,又挪用政府其他预算为自己修建园林、搞生日庆典。上面带头大吃大喝、铺张浪费,下面的各级官员自然有恃无恐。

清人汪辉祖认为,「凡有陋规之处,必多应酬」,这句话道出了公款吃喝的真相。中国被称为「熟人社会」,人与人不是通过制度、规则而是通过私人关系发生联系,人情大于法治、大于制度,「有人好办事」、「只要有人没有办不成的事」等观念自古盛行,形成了许多「陋规」。人们宁愿在维系各种关系上花费更多的精力和资源,也不愿意认真学习和遵守规则。

大吃大喝无论多奢侈、多离谱,花的钱都不是官员们自己的,有人打着为地方、为小集体谋利益的幌子,其实是在为个人编织关系网,花了公家的钱,「好处」却落到了个人头上。这样一来,大家当然都会把吃吃喝喝和迎来送往看得比什么都重要了。

作者 陈忠海