国外怎么看「中国创造」?

作者

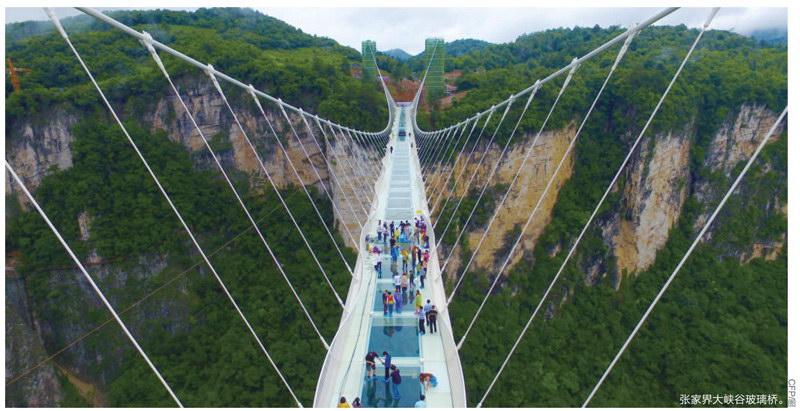

作者盛 夏 6 月,300 米深渊之上的湖南张家界大峡谷的玻璃大桥,一个英国人正举起重锤,狠狠砸向桥面的玻璃,反复再三,玻璃产生裂痕,却始终未见裂开。他又举起重锤……直到累趴,玻璃仍然无恙且经得起 10 个人同时在上面蹦跳。英国人终于屈服:好吧,这座桥是安全的。

以上镜头出自英国广播公司(BBC)最新摄制的纪录片《中国创造》(Design in China)。这部纪录片最近在网上引起热议,有人表示纪录片「蛮中肯的」;有人说 BBC 终于「路转粉」,开始正面评价中国了。

10 年:「被描述」的「中国制造」

挥锤砸桥者西蒙斯,BBC 科技节目的资深记者。

这座桥长 430 米,可以同时载 800 人。它创下了多个世界「之首」和「之最」:世界首座斜拉式高山峡谷玻璃桥,首次使用新型复合材料建造的桥梁,世界最高最长的玻璃桥,世界首座超大跨度而没有抗风缆的悬索桥,世界首座同时采用多种减震装置来遏制不同方向振动的桥梁。美国有线电视新闻网(CNN)将其列入世界上 11 座最壮观的桥梁之一。

为了验证玻璃大桥的耐用和安全性,技术人员邀请西蒙斯用大铁锤勐砸组成玻璃桥梁的玻璃板块,以打消人们对玻璃大桥的安全担忧。

这个镜头在制造业转型的大时代,具备了时代提示的张力,堪称「中国制造」转型的生动注脚。与其说是一个英国记者对「中国制造」的检验, 不如说是中国制造者对自信和实力的一次「炫耀」。

长期以来,由于文化和信息的疏离,中国在国外特别是西方发达国家的主流语境中,处于「被描述」的被动地位。国外媒体和受众绝大多数对中国的认识,有种根深蒂固的预设,一些报道和评判缺乏真实性和带有偏见。

有学者将西方舆论对中国的解读,归结为当下国际格局中强权对弱者的关系。中国作为「被描述」的弱势一方,完全「被安排、被描述、被组织」,在国际化的语境中,这是一种不合理的舆论结构。

10 年前,美国商业记者萨拉·邦焦尔尼用《离开中国制造的这一年》一书道尽了西方世界与「中国制造」爱恨交织的暧昧情愫。那时的「中国制造」仅限于塑料玩具、廉价 T 恤、充气游泳池和巧克力等没有技术含量的产品。

当时,中国货在西方的口碑不佳,几乎成了劣质商品的象征,主流媒体、娱乐文化都喜欢拿「中国制造」开涮。

以华尔街日报为首的主流媒体喜欢用数据说话,报道「中国制造」的危机,比如中国产品召回率最高;「中国制造」在美国消费品市场中所占份额没有想象那么高,且均属低端产品,「美国制造」可安枕无忧。

好莱坞根据真实事件改编的灾难励志大片《127 小时》中,登山爱好者艾伦的手被卡在石头中无法脱身,最后他选择用中国制造的小刀隔断胳膊断腕自救,奈何刀子用两下钝得连皮肉都刺不破。艾伦欲哭无泪,用 DV 录下「遗言」:「奉劝大家,千万别买中国制造的刀具。」

几年前,在美国各大网站上,凡有「中国制造」的新闻,留言几乎都充斥着「便宜」、「一次性」、「会爆炸」的评论。

在「被描述」的日子里,不少中国媒体报道过美国出口到中国产品的质量问题,如鸡爪、猪肉、维生素片、大豆等产品的污染问题。

有的科研工作者、企业家、匠人则开始思考,这样的舆论战到底意义何在?

10 年:从「制造」到「创造」

「被描述」,充斥着「他者」的审视和想象,「被描述」的形象掺杂了描述者文化的和情感的、客观的和主观的、个人的和集体的情绪。

100 多年前,对于中国人「被描述」的尴尬处境,鲁迅先生没有把失利推脱给「西方殖民主义的后遗症」,而给出了更为积极的倡导——自己发愤图强改变这种身份。

中国作为「世界工厂」,在全球协作化日益密切今天,不能也无法回避被国外舆论的「描述」。在现代商业文明里,考验制造业的永远是质量和标准,而不是无谓的舆论战。

「日本制造」在上世纪六七十年代跟「中国制造」一样,也曾陷入「被描述」的局面。当时,西方舆论指责日本货山寨泛滥、质低价廉。日本人没有打舆论战「抗议」,而是决心进行制度改革,比如推行「零缺陷运动」等。

这些制度改变了日本的商业风气,塑造了日本制造业的性格。之后,日本出现了丰田、本田、尼桑、马自达、三菱、索尼、松下……

随着「中国制造」从量变向质变的转型,在国外主流媒体的语境中,「中国制造」到「中国创造」的嬗变,正悄然无息地发生着。

2013 年,华尔街日报的记者采访建筑设计师郭锡恩,他与妻子在上海创立了如恩设计研究室,跨界设计紫砂茶具(其制作原料紫砂泥只有江苏出产)以及灵感源自中国街边普通板凳的家具,由荷兰工厂生产。记者「一边用如恩的杯子喝着港式奶茶,一边谈论了重新定义『中国制造』」,这里的「中国制造」代表文化、点子。

2015 年,美国老牌纪录片制作商 Discovery 探索频道推出纪录片《运行中国》,探讨了中国的自主创新,从每个月有四亿多活跃用户的微信到世界最大的射电望远镜,从 600 多米高的上海中心大厦到每十分钟就下线一台挖掘机的高科技流水生产线。纪录片认为,中国正从「中国制造」转变成「中国创造」。

同年,韩国 KBS 电视台推出纪录片《超级中国》,深受韩国人热捧。片中对「中国制造」充满了好奇和敬意,并探讨了中国制造业、电子通讯产业等给韩国带来的机遇与挑战。

不久前,美国雅虎发表文章《中国制造不再是廉价劣质的代名词》称,中国正在安静地转型升级。从衣服到电器到手机,中国产品现在已经被证实和那些日本制造的一样耐用,中国产品的精密程度也像其他的高科技中心一样好了。

留言中不乏理性的评价,有网友用自身经历说明,曾经用过一款便宜的中国杂牌手机,不到一个月便开不了机,之后用过联想和华为手机,几乎和苹果手机一样耐用,中国货并不都是劣质产品,一分钱一分货才是真理。

美国雅虎另一篇对「中国创造」的报道,让不少美国网友「忧心忡忡」。这篇题为「世界最快超算完全中国制造」的文章,报道了迄今为止世界上性能最强大的超级计算机「神威·太湖之光」的诞生,计算机完全使用中国自主制造的芯片建造。有美国网友戏谑而忧虑地说:中国正在技术领域超越美国,嘘!让山姆大叔继续睡吧。

印度最流行的互联网平台 Indiatimes 则以「首架中国制造客机进行商业首航」为题报道了国产客机 ARJ21-700 的首次商业飞行。印度网友称,将印度同中国对比是错误的,中国比印度先进太多了,比如子弹头列车,客机以及他们的基建。还有网友表示,这方面我们应该向中国学习,我们应该关注的不是「印度制造」,而应该将创新作为我们的当务之急。

10 年:BBC 真的「路转粉」了吗?

「十年之前,我不认识你,你不属于我,我们还是一样。」陈奕迅的经典情歌《10 年》横行中华大地的 KTV 之后,10 年就不再只是一个时间概念,而象征着一段情缘的起灭、一次痛彻心扉的改变。

对于「中国制造」,这 10 年正是转型的阵痛时期。10 年之前,国外舆论不认识「中国制造」,描述充满了偏见,那是因为当时的「中国制造」没有好到让他们来了解和正视的程度。

当时,BBC 旗下的一档着名汽车评论节目 Top Gear 细数中国国产车的「罪状」——彻头彻尾的「山寨」。那时,中国城市的马路上跑满了欧美系和日系车,10 年之后的今天,国产汽车工业今非昔比,长安、哈佛、奇瑞、比亚迪等国产车已占据了汽车市场的半壁江山。

10 年之前,BBC 拍不出《中国创造》,西蒙斯来国内走一糟,会看到深圳华强北的「电子山寨帝国」和温州的作坊式工厂,以及邦焦尔尼在《离开中国制造的这一年》中描述的塑料玩具、廉价 T 恤。

如今,《中国创造》首次将目光投向了中国的创新理念和技术,从中关村创业大街的孵化中心到成都电子科技大学的脸部捕捉、识别系统和机器人实验室,再到某网购公司的自动化分拣、无人机和大数据配送技术,以及新能源汽车,海量的电子产品生产和快节奏的产业模式让观众震惊不已。

该纪录片称:「『中国制造』正在转型成为『中国创造』,中国不再是只会复制他人劳动成果,并将之批量生产的国度了。」

《中国创造》的出现,并不意味着 BBC「路转粉」,恰恰说明,要改变「中国制造」被「黑」、「被描述」的舆论处境,唯有自己发奋图强,制定标准,尊重知识产权,在制造工艺和高端科技道路上脚踏实地一步一步前进。

「创造」之路漫漫其修远兮,被重新描述的「中国创造」,在路上。

作者 曾勋