古代士人阶层「肉食者鄙」的文化渊源

作者

作者

士人阶层的文化观念,是中国古代占据上风、主流甚至主导地位的文化观念,甚至皇权都无法与之在文化思想领域相匹敌。其中,春秋时期「曹刿论战」中的名句——「肉食者鄙,不足远谋」,更是成为日后士人与当权者进行「文化抗衡」的独特角度,并在饮食文化上,留下深刻的文化印迹。

食素 = 爱惜民力?

古代中国是以农业生产为其社会基础的古典社会,无论是畜牧,还是游牧,都不是古代中国产业形态的主流,游牧产业甚至因为中原政权与塞外政权的冲突敌对,乃至于两宋之后越发被强调强化的「华夷之辨」,而被视为「野蛮」。这就在产业形态上,决定了古代中国人肉蛋奶摄入的严重不足,以至于长期以来,只有统治阶层才能够负担得起「顿顿有肉」的伙食标准。

生活在战国时代的孟子曾经在魏惠王问对时,把「七十者可以食肉矣」列为他心目中的理想世界的标准之一,由此可见「食肉」在古代中国是多么难得的「饮食指标」,以至于几乎同时期的曹刿,会直接称唿统治者为「肉食者」。与「肉食者」相对,古代中国的被统治者,往往自称「草民」,有「命如草芥」的含义,或许也有吃不起肉的潜在意涵。

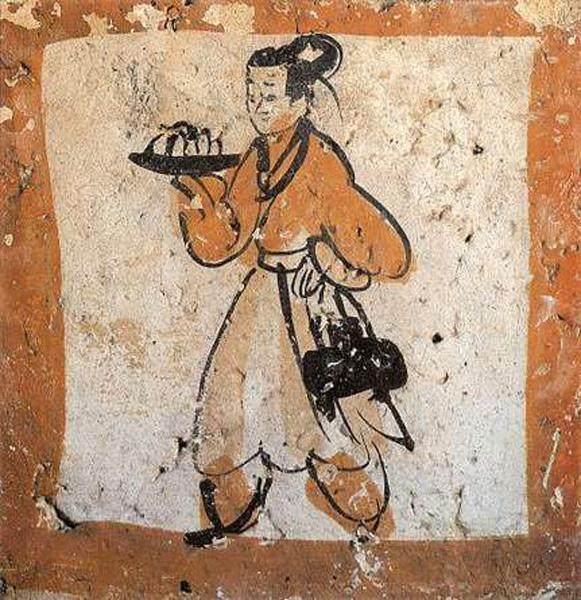

曹刿与孟子所处的春秋战国之世,正处于青铜时代的黄金时期,被尊为礼器在重大祭祀、征伐、庆典中出场的青铜器,也以炖煮肉类的鼎为中心,并用「列鼎」制度,通过规定宴饮、陪葬环节中鼎的使用个数,来匹配宴会主人或墓葬主人的等级位阶。炖煮肉食的列鼎,由此成为天子以下、士人以上的贵族内部区别等级的标志,也在帝制时代到来之前的古代中国,强化了肉食者的形象。

春秋时期,齐国国君、春秋五霸之首齐桓公吃遍天下美食,唯一的遗憾就是「未食人肉」。擅长烹饪的宠臣易牙听说后,为博得齐桓公的欢心,便杀子而烹,献给齐桓公。齐桓公觉得此肉美味无比,在得知是易牙的儿子后深受感动,从此对易牙愈加宠信,最终招致惨死的下场。

齐桓公因「食肉」落得悲惨结局的故事,未尝不是加深了人们对「肉食者」的抵触。

秦汉以降,随着孔子开创的儒学受到统治阶级的遵奉,孔子、孟子以来的「为民请命」思想注入到士人阶层的精神内核当中,士人不再仅仅是贵族阶层的「最低一阶」,而是逐渐成为「朝廷」与「民意」之间的沟通者。以「民意」比拟「天意」来劝诫统治阶级,又以「圣王」装点统治阶级来训导「民意」,成为士人阶层的两大基本向度。

枚乘在《七发》中列举了许多「天下之至美」的食物,如犓牛(小牛)、肥狗、熊蹯(熊掌)、豹胎等等,借以讽刺贵族子弟贪欲享乐。

而天下百姓所能吃得起并且经常吃的青菜、豆腐与杂粮则被视为「民意」的具体化,能够与百姓饮食保持一致的统治阶级,就会被视为「清廉」「节俭」,甚至被评价为「贤人」或「圣王」。西汉宰相公孙弘「食不重肉」,家里来客人了也只用小米饭招待,并认为「人臣病不俭节」,意思是大臣的问题往往出在不够节俭上。

考虑到士人阶层往往把「民意」视为「天意」,那么更加符合古代中国农业国本之国情的青菜、豆腐与杂粮,自然会因其「民意」象征的加持,而被视为「天意」,这就为「民本」思想下的士人阶层,提供了一个可以接近民意、践行天道的实践路径,甚至会成为一些「伪君子」装点门面、博取令名的低成本「表演」方式。

当然,所谓「天意」并非多么玄乎的封建迷信,而是士人阶层对于古代中国农业社会生产力水平的抽象表达,「天意」的背后往往隐含着「民力」这个概念。「爱惜民力」在某种程度上成为是否「符合天意」的重要指标,那么与百姓一样吃着古代农业社会所能日常供应的青菜、豆腐与杂粮,自然远比「力有未逮」的肉蛋奶,更加符合「爱惜民力」这项清官与圣王的「必备指标」。

「脱俗」追求

说到「天意」,无论是战国秦汉时期流行的升仙信仰,还是魏晋南北朝之后逐渐成型的道教信仰,均把「长生」甚至「永生」视为「修行」甚至「修仙」的终极目标。而在战国时期逐渐成型的「五行」思想,则构成了升仙信仰的基础理论支撑。

五行思想中,以一岁一枯荣的「木」,配五方中的东方、五色中的青色、四神兽中的青龙。东方是太阳每天升起的方位,青色是山林的基本色调,青龙则是能够骑着升天登仙的导引坐骑,而每年都会在温带季风气候中经历枯荣循环的「木」,也被赋予着再生与重生的意蕴。

草木属性的各种青菜,正是在五行思想的影响下,获得了修仙者的青睐,而绝大多数的修仙者无不出自「士人阶层」,甚至是往往会融入士人阶层的皇室。

与「修仙」思潮相伴相生的「山林」文化,更是自魏晋以来就成为士人阶层追求的至高文化意象之一,能够与「山林」并列的士人一生所求,或许就只有「致君尧舜上」的庙堂之愿了。如果说「修仙」还是可以囊括皇帝与百姓的古典中国普世追求,那么「山林」就是更加专属于士人阶层的一个文化追求,这种追求,基于「修仙」却又在某种程度上比「修仙」更加脱俗。

魏晋南北朝的四百年乱世,击碎了士人阶层对于儒家入世思想的坚信,援引老庄之术入儒学之中的玄学,由此成为魏晋南北朝时期最为流行的一种非常态儒学思潮。老子在《道德经》中主张的:「五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。」可以说,正应了魏晋南北朝乱世争权夺利无法安定天下的现实状态。

政治上的肮脏、紊乱、血腥,使得魏晋以来的士人,开始向着「山林」而动,追求「隐逸的自我」与「灵性的释放」,「山林」成为承载「自我」与「灵性」的场所,唯有清心寡欲才能照见「自我」与「灵性」。

田园诗、山水画、行草书,均在这一时期取得真正意义上的发端,不是没有缘由的,而更加接近山林气息的「青菜」与相对清淡的「豆制品」,成为与「肉食者」相区别的绝佳食材,本质上也有儒道合流玄学视角下「山林」因子的影响。

而天下百姓所能吃得起并且经常吃的青菜、豆腐与杂粮则被视为「民意」的具体化,能够与百姓饮食保持一致的统治阶级,就会被视为「清廉」「节俭」,甚至被评价为「贤人」或「圣王」。

玄谈往往也被成为「清谈」,玄谈之士,往往自誉「清流」,食肉之后的昏聩感、饱腹感,只能发生在庙堂与宅邸间的「权力游戏」之中,无法满足士人褪去政治污浊后,在山林间清谈玄机的雅趣。素食门类下的青菜与豆制品,即便是在饮食体验上讲,也在山林玄谈间更胜肉食一筹。

人们宁愿相信兰亭雅集中的王羲之、谢安或许就是在青菜、豆腐、果脯、清酒的宴饮之际,在流觞、清风、林声与春日间,写下了诗篇,留下了《兰亭集序》这篇千古名作。至少,绝不是一次以酒肉为主的饕餮大餐。在曲水流觞中,随波迁转着肉食,显然也会少去大半雅致。

对「欲望」的反思

除了道教谱系的升仙信仰,儒学谱系的玄谈山林,同样在魏晋南北朝时期开始对中国古典文化产生巨大且深刻影响的佛教,自然也是提倡「素食」而非「肉食」的一支重要文化力量。

大乘佛教主张众生平等、慈悲为怀,并在此基础之上衍生出「不杀生」甚至「不食肉」的戒律要求,其中「不杀生」的戒律要求,本质上与孔子所主张的「君子远庖厨」是一致的,都是出于对万物生灵的怜悯之心。而「不食肉」则是对「不杀生」的进一步升华,虽然佛教不同教派对于「食肉」有着程度不一的执行标准,但流行于中国的禅宗与净土宗均是「素食」的提倡者。

士人阶层虽是以儒学作为「入世有为」的文化核心,却也在「出世」的层面为其接纳道教与佛教的思想留下了窗口。如果把儒学中的民意、天命、圣贤、尊王比做士人阶层的入室之门,那么道教中的登仙、山林、隐逸、灵性与佛教中的顿悟、净土、佛性、普渡便是这座建筑的两扇明窗,共同打造着古典中国士人阶层的文化信念,而青菜、豆腐与杂粮,则是儒释道三教共同放置到士人阶层文化信念里的「模范饮食」,其中多元而丰富的文化意涵,寄托着古典士人的人生观、世界观与价值观。

值得一提的是,相对清淡的水产肉,则很少被赋予负面意蕴,反而成为「肉食者」的反面。如当下看着普通平常的鲈鱼,在魏晋时期即被进行了诗意化的塑造。

《世说新语》载:「张季鹰(张翰)辟齐王东曹掾,在洛,见秋风起,因思吴中菰菜羹、鲈鱼脍,曰:『人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵!』遂命驾便归。」表面上看,张翰因思念故乡的美食菰菜羹、鲈鱼脍而辞官还乡,实际上是他看透了时局的动荡,料知齐王必败,遂潇洒地抽身而去。

唐宋时期,表征为肉食、美食的鲈鱼被进一步演绎,成为平衡建功立业与洒脱避世两种价值选择的多元审美意象。李白吟唱「此行不为鲈鱼鲙,自爱名山入剡中」;宋代戴复留有「功名未必胜鲈鱼」;范仲淹则说,「江上往来人,但爱鲈鱼美」……正是表达了对政治权力等闲视之的价值倾向。

如今,当代人固然可以把士人阶层的这种「肉食者鄙」的观念视为一种「文化偏见」,但当我们思索古代中国的精英——士人阶层,为何会形成「鄙视肉食」的传统文化时,既不能「以今论古」地批判古人迂腐、不懂营养搭配,更不能「以古代今」地盲目遵奉古人,忽视自身营养的摄入。要明白古与今之间反映在饮食上的产业结构与文化观念差距,进而理解古人何必如此,明白我们今人又该如何自处。

所谓「人间有味是清欢」,古代士人阶层在饮食上因为「农业为本」「华夷之辨」「爱惜民力」「升仙登天」「玄谈山林」「素食戒杀」而综合儒释道三教文化因子形成的「崇素鄙荤」的思想,本质上,是对「欲望」的深刻反思,尤其是对「过欲」所致的昏聩、争逐、纷乱痛定思痛之后的具体化表达。

表面上看,这种士人心理因为没有考虑营养学上的饮食搭配,而具有一定程度的时代局限性,但在某种程度上也可被视为儒家民本思想、清廉主张、道家清心寡欲追求与佛教慈悲为怀的综合呈现,是传统文化中相当有深度、有广度的文化期许。也许从其背后深意来看,未必是一种文化偏见。

作者 寒鲲