古代官员这样搞变通

作者

作者「变通者,趣(趋)时者也。」古人素来崇尚变通的处世哲学,主张不拘常规地随机应变。唐代刘长卿作诗《赠别于群投笔赴安西》,说「且欲图变通,安能守拘束」;范仲淹在《答手诏条陈十事》中写道,「既能变通,则成长久之业」;包恢在《送旴江吴守以言归二首其一》诗中,也有「圆机珠活走盘中,已试权奇妙变通」句……然而,在漫长历史的实践中,「变通」逐渐被一些人操弄为弄虚作假、欺上瞒下的手段。

失道的诡变

在处理具体公务时,一些古代官员深谙「变而通之以尽利」之道。宋代《折狱龟鉴》记载了一个着名的故事,一个叫陈述古的官员在任浦城县令时,一户富裕人家被盗,陈述古没有采用常规的断案方式,而是利用了百姓对鬼神的敬畏,让嫌疑人摸钟自证,「不为盗者,摸之无声;为盗者,则有声」。实际上,陈述古事先在寺庙的钟上涂满了墨水,内心坦荡之人都摸了钟,手上留下了印记,唯独一人手上无墨,是为真正的盗贼,案件圆满解决。

陈述古的变通之法在古代司法实践中并不少见,有一种观点认为「谲非正也」,这种变通本身不是正道,但「谲不失正,道乃可行」,只要它有助于匡扶正义,便可在一定范围内施行。与之相对的是另一种「诡变」,即利用变通为自己谋利。

明代《喻世明言》里同样记载了一则「鬼断」故事,说的是倪老太守有善继、善述两个儿子,兄弟俩同父异母,哥哥善继素来怨恨弟弟善述。倪老太守疼爱年纪小的善述,心知等自己去世,善继一定会在财产分割一事上为难善述,明面上便只留了少数财产给善述,暗中给善述母亲梅氏一幅《行乐图》。数年后,善述长大成人,梅氏携图找到县令滕大尹伸冤。

滕大尹破解了图中奥秘,看到图中有倪老太守遗笔,得知倪老太守生前在家中一处破屋之下,为善述藏了银一万、金一千。倪老太守还说,「后有贤明有司主断者,述儿奉酬白金三百两」。垂涎钱财的滕大尹并不满足于区区「白金三百两」,立马想到了「变通」之法。

在倪家听审时,滕大尹假装能看见倪老太守鬼魂,并听从「鬼魂」指示,从东边旧屋中先后挖掘出数坛银子,由善述继承,并在挖出金子之前就说,「更有一坛金子,方才倪老先生有命,送我作酬谢之意」。众人听后,果然从西壁中找到一千金,滕大尹便顺理成章地将一千金悉数收入囊中。

正如作者在小说中所写,「滕大尹最有机变的人」,然而这种机变、变通却用错了地方,伸张正义的「鬼断」变异成装神弄鬼的贪腐行为。

大搞文字游戏

东汉末年战争频繁,军士踏马往往从麦田中过。为了保障粮食,曹操曾下令,任何人不得践踏麦田,「士卒无败麦,犯者死」。此后,曹操麾下「骑士皆下马,付(扶)麦以相持」。但在一次行军中,曹操的马却蹿进了麦田中。曹操表示要按律执行,作势自刎,谋士郭嘉立马心领神会为其开脱道:「古者《春秋》之义:法不加于尊。丞相总统大军,岂可自戕?」曹操顺杆而下:「既《春秋》有『法不加于尊』之义,吾姑免死。」随后,曹操割下一绺头发扔在地上,说「割发权代首」。

曹操以发代首的「变通」,表面看是严明军纪,实际高高举起、轻轻放下。此后「三军悚然,无不懔遵军令」,达到了曹操想要的效果。

类似「变通」在历史上不可谓不多。武则天当政时,曾下令严禁屠宰牲畜。不屠宰牲畜,如何满足人们日常饮食的需求?上有政策,下自有对策,名相娄师德的故事便提供了「变通」之法。

相传,当时还是御史的娄师德到陕州巡视,地方官员殷勤接待,奉上好酒好菜。第一道菜是羊肉,娄师德问:「敕令禁屠,怎么会有羊肉?」厨子早已想好应对之法,说:「是豺咬死了羊。」是豺先动的手,自然不算屠宰牲畜,于是宾客尽欢,大快朵颐。第二道菜是鱼,娄师德又问:「鱼又是哪里来的?」厨子还说是豺咬死的。娄师德不满:「豺不会游泳,怎么能下水咬死鱼呢?你应该说是水獭咬的!」众人听后,深以为然,纷纷为娄师德点赞。

在这个故事里,地方官员想讨好娄师德,但又怕违反武则天的「金科玉律」,只好寻求「变通」,以「豺咬羊」为托辞,玩起了文字游戏。至于「豺咬鱼」却一味沿袭,未经思考,只图煳弄,更擅「变通」之道的娄师德主动打起了圆场,为这个借口补全了漏洞,更具讽刺意味。

唐初还有一项禁令,「天下士庶,公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家」。简单来说,就是不允许人们修建能看到相邻人家的高楼。唐高宗干封年间,宗室李晦任雍州长史,在私宅建筑了高楼,登楼便可以看见邻居家的情况。邻居找到李晦说:「微贱之人,虽则礼所不及,然家有长幼,不欲外人窥之。」意思是,虽然我们身份地位都不及您,礼数也不周到,但家里长幼还是不愿意被外人窥视。李晦听罢,当日便下令拆了家中高楼。

由此可见,实际上这项禁令是有效的,就连李晦这样的高官、皇室宗亲也不敢「硬刚」,接到投诉立即拆楼。但从另一个角度看,若不是邻居抗议,这楼盖了也就盖了。

到了后来,起高楼的权贵越来越多,禁令几乎成了一纸空文,宰相许敬宗甚至「营第舍华僭,至造连楼,使诸妓走马其上,纵酒奏乐自娱」,所建高楼连成一排,还能让人在上面骑马而行。无奈下,禁令进行了「变通」,高楼仍然不能建,但「已造成者,并许仍旧」。这一句附加的预设条件,为「变通」留下了诸多搞文字游戏的空间。

文过饰非谋政绩

在古代官场,官员不仅擅长变通,甚至朝廷也鼓励规则内的变通。清朝雍正帝曾下令,让他的心腹大臣田文镜、李卫将自己的「为官心得」编纂成书,也就是流传下来的《钦颁州县事宜》,其中还强调「权宜变通」「事无一定」,但更多的人将这种变通运用在了官场之上,无论是应付上级,或是为自己谋前程、谋钱财。

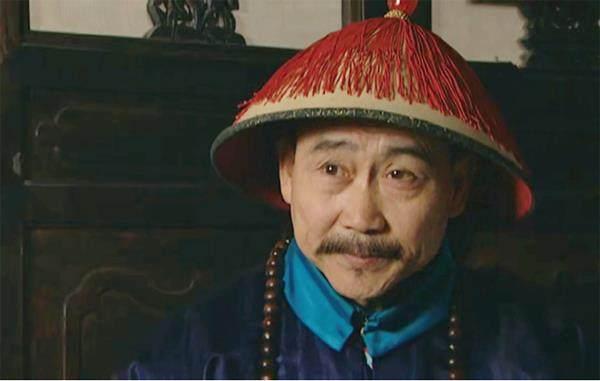

在电视剧《雍正王朝》中,有一个奇特的案子。雍正初年,雍正帝下令清算国库亏空,追缴欠款,并要求各地两年内完成。这几乎是不可能完成的任务,而山西巡抚诺敏不仅完成了,还提前完成了。雍正帝龙心大悦,赐给诺敏一块「天下第一巡抚」的金匾。诺敏如何完成的呢?就是搞变通。他一边从晋商那里借钱充数,一边横征暴敛,很快补足了库银。尽管他自己分文不取,但这样文过饰非、骗取官声的举动,依然是雍正帝眼里容不下的罪过。最后,雍正帝下令将诺敏斩首。

「诺敏案」是《雍正王朝》虚构的情节,实际上诺敏是雍正帝推行耗羡归公之政的得力干将,雍正帝曾说:「晋省得诺敏、豫省得田文镜,果然经理得宜,此举遂成善政。」然而讽刺的是,雍正帝推行耗羡归公,本意是将原本官场潜规则下增收的灰色收入加强管理,结果有的官员又加以各种「变通」,想方设法地通过加派、陋规等方式征收,到了最后耗羡归公也不了了之,真可谓「上有政策,下有对策」。

紧接着雍正朝的干隆朝有一起真实的大案,与虚构的「诺敏案」类似,正是封疆大吏大搞变通、欺上瞒下,酿成一省上下官员沆瀣一气贪腐长达七年的可怖结果,让干隆帝也不禁感叹「实为从来未有之奇贪异事」。

干隆年间,沿袭数代的捐监被下令停止。所谓捐监,就是地方士人及商贾富农通过向政府输纳钱粮物资的方式,获取国子监监生或贡生名衔。干隆三十八年(1773 年),陕甘总督勒尔谨请求恢复捐监,干隆帝同意了,但强调「详定章程,严密稽查」,并且必须本色捐监,也就是只能用粮米,不能折色用银子。

但这样的政策难不倒想搞变通的官员。干隆三十九年(1774 年),王亶望调补甘肃布政使,为求政绩,开捐仅半年他就迅速交出一份成绩单——「赴捐人数近两万,捐粮八十二万余石」。这样的数字引起了干隆帝的怀疑,他接连发问:「甘肃民贫地瘠,安得有二万人捐监?又安得有如许余粮?」

面对诘问,当地官员绞尽脑汁煳弄过去。史书只说他们「饰辞具覆」,如何矫饰可想而知,无非是治理者英明神武、决策得当云云。不久后,王亶望调任浙江布政使,继任的王廷赞发现了问题——所谓捐监并非本色。当地官员又找托辞,说制度是死的,人是活的,改收折色可以避免有人低价勒买粮食,各州县官用收捐来的银子买粮食也是一样的。

但实际上,这笔钱并没有购买粮食,而是进入了大小官员的腰包。这样的亏空又如何煳弄呢?这些中饱私囊的官员们想出一个「变通」之法——谎报灾情,一边向朝廷伸手要钱赈灾,一边矫饰报告,称「粮食」都用于了赈灾。

这样的谎言需要当地上下一心才能瞒得住,于是在金钱攻势下,大小官员都被拉入了这场大案之中,王廷赞亦然。于是,在给朝廷的汇报材料中,甘肃连年干旱。

干隆四十六年(1781 年)三月,干隆帝派和珅到甘肃平乱,和珅汇报时不经意提到「一入甘境,即遇阴雨」,随后同样前往甘肃的大学士阿桂也汇报称,「本月初六日,大雨竟夜,势甚霶霈,初七初八连绵不止」。长达七年的弥天大谎就此败露。

有人将此案归咎于捐监制度,但这种观点未免失之偏颇。捐监固然有其弊端,但围绕捐监贪腐案件频发,更多是因为官员在其中大搞变通。恰如雍正帝所言:「凡立法行政,孰可历久无弊……法有因时制宜者,譬如人有疾病,因症投药,病愈即止。」任何制度都要因时制宜地合理「真变通」,也要规避有人在其中利用漏洞「搞变通」。

作者 邓苗苗