高扬 同质·异构,跨界、多维与未来感

作者

作者

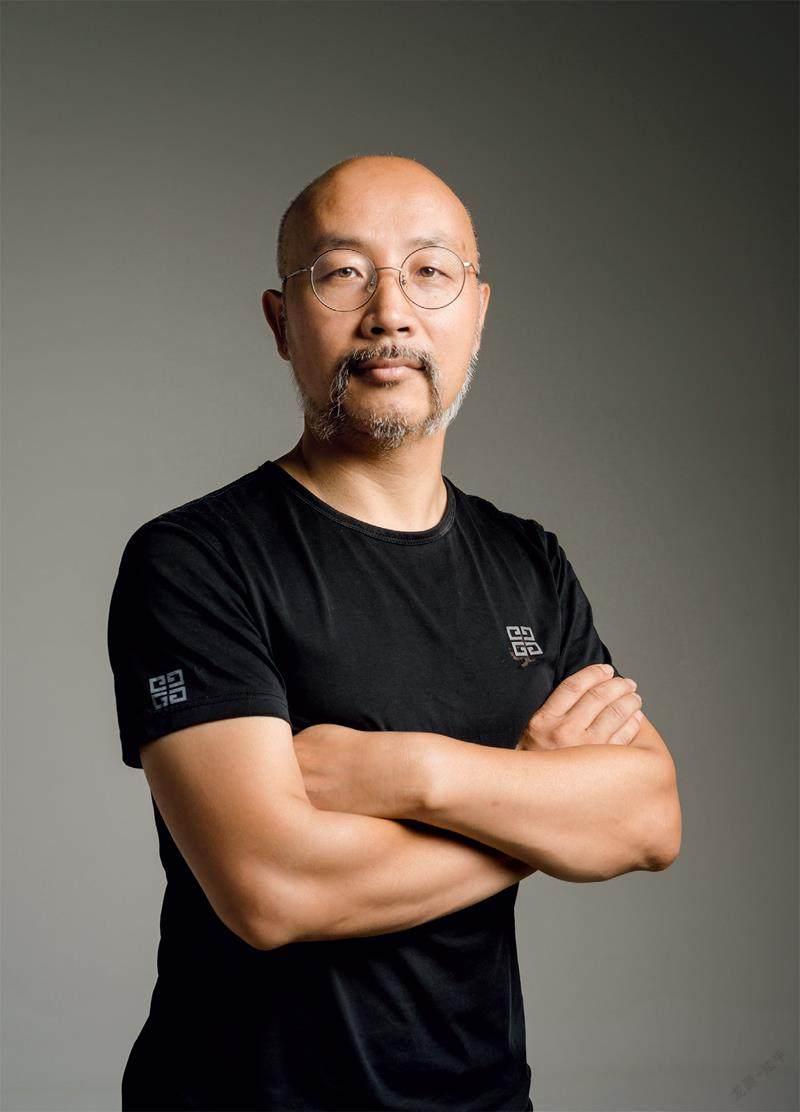

艺术家介绍

中央美术学院城市设计学院副教授;

中央美术学院城市设计学院家居产品设计系主任;

中国室内装饰协会陈设艺术专业委员会副秘书长;

2007 年硕士毕业于德国慕尼黑造型艺术学院,建筑与设计专业;

2018 年博士毕业于中央美术学院设计学院,设计理论与设计教育研究;

2019 年作品《CHAIR ONE》获台湾金点设计奖;

2020 年作品《蒲公英》入围 2020 罗意威基金会工艺奖 30 强;

2021 年作品《扭曲的格子》获首届 M&O 美奥中国设计奖产品设计(家具类)专业组金奖。

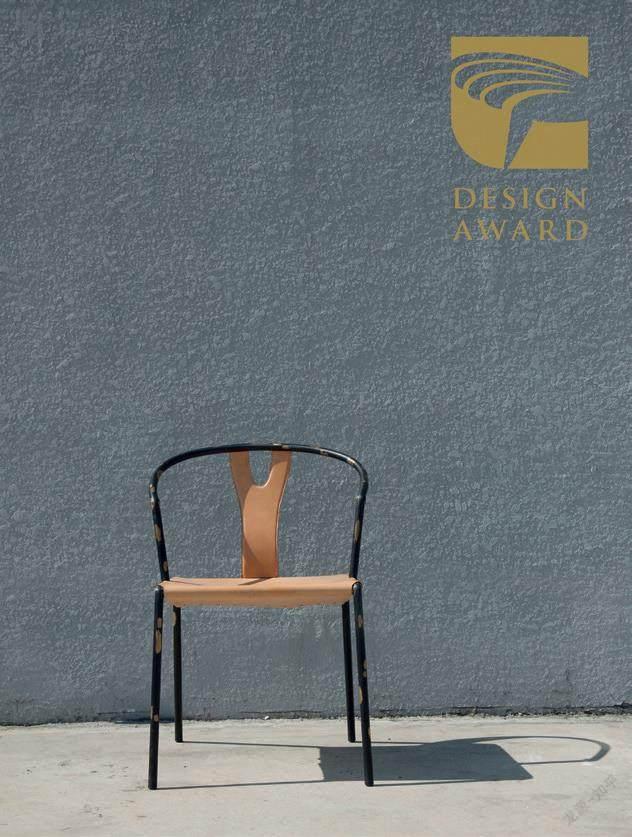

《扭曲的格子》荣获首届 M&O 美奥中国设计奖产品设计专业组金奖

榫卯结构的工匠精神

高扬将产品设计最核心的创作方法以模数的关系和空间装置的呈现方式进行演绎。从最初的创作方式与模式走向艺术,体现出工匠精神和脚踏实地的静心。榫卯结构是一种精神、执着与热忱。高扬在创作过程中将工匠精神作为标准,要求每一个单元、每一个结构做到位。作品中看似不经意的高与低、正与斜,其实隐藏着许多数字的奥秘。装置作品看似「无用」,实则是「无用之用」,背后有着深度的思考与沉淀。正如艺术家高扬分享在进行艺术创作时的心得:「在制作这一系列竹装置作品的过程中,切、敲、扭、磨……仿佛是和材料在沟通在对话。这与人和人之间的交流是一样的,希望今天到来的各位也能在观展过程中静心感受,与之对话,感受物料的性与情。」

「同质·异构装置艺术展」充分注入艺术家观念,是多元且具有启发性的艺术创作表达。一方面,展览呈现的是对于传统榫卯结构的现代演绎。另一方面,这也是一次由「算法」构成的多维空间,以现代的视角打造了一场引人入胜的「寻竹之旅」。正如高扬自己所言,「竹子等媒材在今天已不仅仅是技术的符号和文化的承载,更需要时代精神的注入与演绎。一种既非西方现代的,也非传统沿袭的,属于今天这个时空的思索。」

高扬将「竹质材料」及「榫卯结构」等本身具有深刻文化属性的传统媒介,通过再认知、再对话、再反思、再建构,营造出极具震撼的空间构造,有效地转化成当下的视觉语言,并切入当代艺术的现实情境。创作体现出当下的生命体验、虚拟世界、大数据算法及其隐含其中的未来时空预言,在不断重新定义人的生存主体与外在世界的边界与关联。在新的挤压、想象、反思、梳理、融入的过程中,在尝试着主体间性的关系维度中,不断地完成对自我主体身份地再反思与再生成,显现出艺术家高扬艺术观念、艺术创作乃至艺术表达所蕴含的多维度、多层次、共识性乃至问题导向的时代视角。

同质异构的转化与生成

共时、跨界、混杂、重构、算法、弥散乃至生成都是当下时代的关键词。高扬在媒介的选取上主要依托于竹质材料,同时将「镜像」的反光媒材带入创作中,使得不锈钢、亚克力、新的色彩谱系等具有不同内涵与指向属性的「异物」成为作品的一部分,生成多维且绵延不断的视觉奇观,进而展开体验上的错觉和内在情感交织碰撞的空间叙事。展览分为「立方体系列」、「透视圆柱系列」以及「大型空间装置系列」,三个由「生发点」到「发生点」再到「引爆点」,逐步递进又一气呵成的空间推演。在这些创作中,既能感受到人置身于其中的温度,亦能感受到在密集式的现代社会形态下,造成的冰冷的现代性的另一面。

高扬作为一位优秀的艺术家,敏锐地捕捉当下正在行进中的命题,使观者从其艺术创作中深刻感受到时代特有的历史讯息或时代编码,进而引发进一步重新认知、反思乃至重构自我与周边世界及其未来的关联。无疑这样一种结构、网络、模块改造下的塑型,成为高速发展的当下社会的缩影。无论是在现实空间,还是在虚拟的云端空间,无不置身于不断被切割、分离、片面化,以及不断冲破、对抗,进而融入并再生成的绵延变化着的历史建构中。精神、理想、意念,在某种意义上,则栖居在一层一层类网络模块结构的缝隙中,在不断限定与突破中进行着主体的确认与历史的再造。

跨界·融通

高扬是设计专业出身,曾在德国萨尔造型艺术学院与慕尼黑造型艺术学院度过了长达 7 年的留学时光,后于中央美术学院取得设计理论与教育方向博士学位。从 2007 年至今,任教于中央美术学院城市设计学院,多年来一直致力于中国现代设计的创作与研究,并组建起了集艺术、空间、产品等三位一体的跨学科新型专业。在具体的教学中,着重对手工技艺的提升,强调不同文化与艺术的介入融合,进而展开社会与教育双重体系相契合的教学实践。高扬在设计艺术领域硕果累累,其作品《蒲公英》入围 LOEWE Foundation Craft Prize 决赛;作品《扭曲的格子》曾荣获首届 M&O 美奥中国设计奖产品设计专业组金奖(2021 年);作品《one chair》曾荣获中国台湾金点设计奖标章(2019 年);中国家具设计金点奖(2019 年)以及首届中国创 E 工业设计大赛传统工艺创新设计奖(2016 年)等诸多大奖。

设计启发了高扬创作的灵感,而他将这种优势弥散至各种各样的尝试中。基于此,高扬不仅仅是一位设计师、建筑师、手工艺者,还是一位具有文化哲思精神的艺术家。

正如高扬所言,「技术本质是经验的超越,但不要以为掌控了技术则可以获得他的全部」,而「原始的敏锐只有建立在时间、场域、关系之上,才感受到精神的互通,而不是技术的炫耀」。这体现了高扬对古人「技道」观的当下诠释。高扬在创作中不仅注重宏观微观并济的学术视野,更在意能够将这种思考转化为工匠式的现实呈现的双向建构。

作为设计专业出身的一位艺术家,在他的创作中突出表现出对空间、地缘、媒介及其暗含的文化属性与社会寓意的洞察力。首先,如高扬在「ART CUBICLE」欧洲 5 城市青年艺术展(柏林、慕尼黑、汉堡、布拉格、巴黎 2003 年)中,对圆柱进行不同区域的解构,以实现空间功能需求与形式表达的统一。

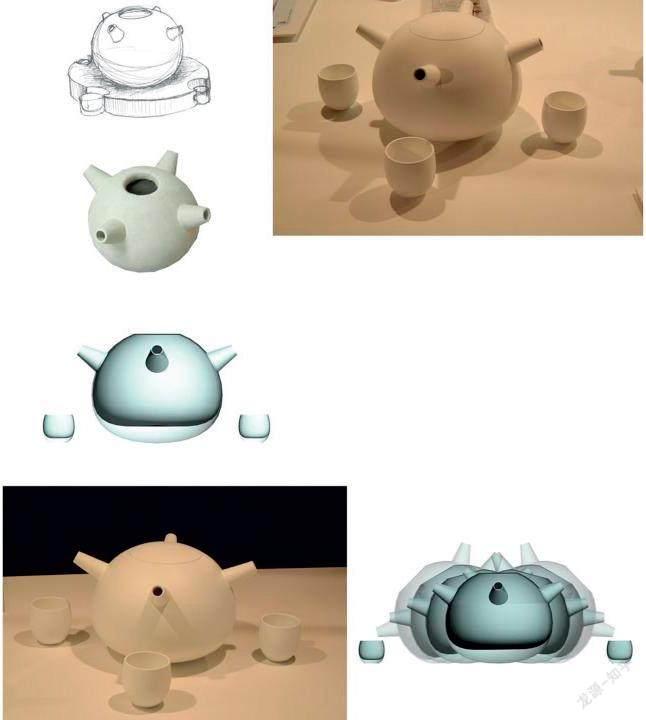

在瑞士 LANGENTHAL 第十届「设计师周末」展(2004 年)上,高扬尝试以中心内涵的原理,对传统水壶进行空间结构改造的「四嘴水壶」,重新定义了喝水的方式及对饮者相互关系的再定位;第十届「设计师周末」展,高扬对传统水壶进行空间结构改造的「四嘴水壶」(2004 年)再如「德国杜塞尔多夫房车展」(2006 年)上,高扬充分利用圆形履带式的房车形式,将圆形内部空间根据不同功能需要进行旋转调节,实现小空间大功能。

对「空间」的关注成为高扬日后艺术创作潜在的重要基因,在高扬设计艺术中,空间作为一种非物质的形式,不仅承担着实用的功能,更是精神安放的场所,被不断赋予新的思想观念层面的诠释。

同质·异构

在高扬的艺术设计创意等作品中,从媒介材质上讲,他偏爱竹质和金属这两种元素。在他看来,金属是机械工业时代的象征与延伸;而竹子,一方面具有深厚的中国传统精英文化属性,淡雅、高洁、虚怀、正气。如苏东坡所言,「宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。」(宋代苏轼《于潜僧绿筠轩》)同时,竹子还是一种非常接地气的,日常性的媒材,小到筷笼、笔架、储物柜,大到衣柜甚至楼宇,案例不胜枚举。当然,在高扬看来,更为重要的是竹子自身所蕴藏的或「弹性」或「柔性」的特质以及与生俱来的那种生命力。换言之,竹质在达到某种标准的同时,又具有可调试的空间。这与金属、钢筋混凝土的横平竖直,硬性、刚性特质形成鲜明对比。

高扬关于「竹质」材料的尝试由来已久,这里有两件作品需要特殊指出。其一是,作品「竹签沙发」2014 年参加米兰大学「YU」中国当代设计展;其二则是「蒲公英团蒲」,入选罗意威奖全球 30 强,法国巴黎展 2020 年。

两者皆采用竹质材料,「竹签沙发」和「蒲公英」所呈现出来的「团蒲」则将参与者带入两种截然不同的文化语境。前者呈现为一种对话与重构的关系,而后者则将竹子处理成具有生长力的「蒲公英种子」的形状,呈现为具有文化意蕴的「团蒲」形态。两者从文化意义上形成了巨大的张力关系,由舒适到冥想,从看得见的所指到看不见的能指。使得创作处于一种不断「生长」的状态,进而将手工艺、设计师、文化指向、时代命题等连接起来,寻找一种现代东方实践的重要品质。对于艺术家而言,将「传统」材质作为元素符号,通过与现代观念的结合,既是历史文化的当下传承,更是真正现代符号的生成。关于「金属」,高扬一直将其视作工业时代的代表,具有他者的潜在视角。如 2021 年的「曲折网格椅」便是用金属材质将人的形态构造进行重塑。

从高扬的作品中,也能发现他将这一材质进行观念上的转换,如 2012 年创作的「金属鼓墩」;2016 年创作的「网绣墩」等。分别从「传统器形」以及「传统金属编织工艺」两个方面进行现代功能性延展,通过工业技术实现了匠作之美。当然,在「椅子」、「案几」(2015 年)以及「荷在」(2017 年)等作品中,高扬将竹子、金属、石材等材质进行或结构上的或文化寓意上的重组。将现代工业的冰冷融入传统的自然温情之中。在某种意义上,不仅隐喻了文化间的比较,也传递了高扬艺术创作的立场或态度。

不论是高扬的产品设计还是艺术实践皆有其独特之处,即所谓的「同质异构」性。广义上的「同质异构」,指高扬基于作为「创作者」的自我所展开的对不同领域、地缘、文化等周边世界的关注及呈现。狭义上的「同质异构」,一方面表现为同一种文化、材料、关系在不同时空、场域所不断地被重新认知与再度定义的寓意;另一方面则表现为引申意义上的「异质同构」,即将不同文化属性、媒介属性、形式语言等各种异质讯息进行整合、重组、对话,进而形成新的、混杂的、复合式的直面当下的问题链,展开一种「历时性」、「共时性」相互交织的现代景观。

作者 葛玉君 张于惠子