京城十二时辰 古今融合的一日画卷

作者

作者最近热播网剧《长安十二时辰》,带观众领略了千年长安的风貌与气质,并引发了有关十二时辰的讨论。中国古代劳动人民把一天划分为十二时辰,以知日夜,晓晨昏。十二时辰制,西周时就已使用,每个时辰等于现在的两小时。作为古代与现代相融合的魅力古都,从北京城十二时辰中选取几个节点可以拼凑出一副怎样的古今景象呢?

升旗迎着清晨的第一缕阳光

卯时(5 时至 7 时),日出,指太阳刚刚露脸,冉冉初升的那段时间。

卯时正值朝暝东升,这个时候在北京天安门广场上,有一面五星红旗会迎着清晨第一缕阳光徐徐升起。天安门广场升旗仪式从 1982 年 12 月 28 日,武警天安门国旗班正式担负天安门广场升降国旗和国旗哨位守卫任务开始,一天不曾间断。

138 步,是国旗护卫队从金水桥走到国旗杆下的步数。112 步,是升降旗方队正步穿过长安街时,每分钟的步速。接下来,接旗、转体、安旗、解旗、按钮、展旗、立正、敬礼……八个动作在 15 秒内全部完成。升旗手右臂勐地一扬,鲜艳的五星红旗舒展在天空中,伴随着雄壮的《义勇军进行曲》迎风飞扬。

2 分 07 秒,是国旗升起的时间,和太阳滑出地平线的时间不差分秒。国旗会精准地定格在 28.3 米这个高度。1949 年 10 月新中国成立,1921 年 7 月中国共产党成立,之间相差 28 年 3 个月。国旗升到 28.3 米的高度,不仅有深刻的内涵,而且高度也恰到好处,使得旗杆竖立在天安门前非常夺目。自新中国成立以来,天安门广场升降国旗仪式经过多次调整。最近一次是 2017 年 12 月 28 日,天安门国旗班成立 35 周年纪念日。在这个特殊的日子里,武警天安门国旗护卫队完成历史使命,转隶中国人民解放军三军仪仗队。而在 2018 年 1 月 1 号国旗护卫队和解放军也在万众瞩目下完成了交接仪式。

不变的是,一年 365 天,无论寒冷、炎热、刮风、下雨,天安门广场上每天一定有一面五星红旗和太阳一同升起。

吃饭 民以食为天

辰时(7 时至 9 时),食时,古人「朝食」之时也就是吃早饭时间。

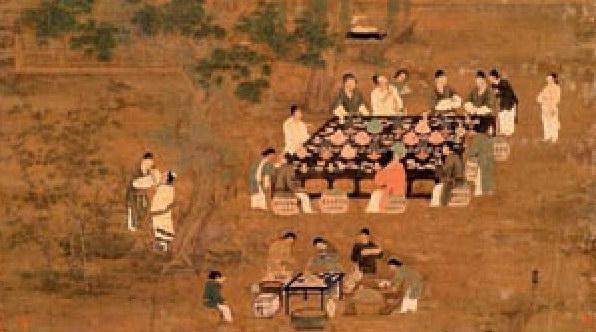

如今生活在北京的人们,早饭大都是油条、包子搭配上粥或是豆浆,简单而快捷。古人则将第一顿饭叫「朝食」,称为「饔」;把一天中的第二顿饭亦即最后一顿饭叫「铺食」,称为「飧」。这就是朱熹《集注》中所说的「朝日饔,夕日飧」。辰时也是古人「朝食」的时间,申时(15 时到 17 时)则是古人「铺食」的时间。在「两餐制」时期,古人都是「日出而作,日落而息」,所以非常重视「朝食」,必须吃饱吃好,才有力气下地干活,而「铺食」则要求简单。

最早的先民「饥则求食,饱则弃余」,没有「定时吃饭」的概念。中国最晚在商代逐渐形成了「定时吃饭」的习惯。到先秦时期,寻常百姓家恪守的习惯是早晚「两餐制」。春秋时期,在阶级分明的封建社会,「三餐制」出现,其产生之初是贵族们的特权,寻常百姓人家每天还是两顿饭。汉代以后,「三餐制」逐渐流行。

唐朝以后,乃至清朝时期,有的地方一天吃三顿饭,有的地方一天吃两顿饭。清朝着名文学家在《清稗类钞·饮食类》记载了清朝各地的饮食风俗,其中存在「南方普通日三次,北方普通日二次」的说法。

离我们最近的清皇宫则为「两餐制」,因为满族传统的饮食习惯是一日两餐,入主中原后也将其带进了皇宫。就是所谓的「早膳」和「晚膳」,此时的「两餐制」与秦汉时的「两餐制」在时间安排上有较大差别,早膳一般在卯正以后(早晨 6 时、7 时后),晚膳多在午、未两个时辰(中午 12 时至午后 14 时)。

上班争取米的八小时工作制

巳时(9 时至 11 时),隅中,又名日禺等。

「朝九晚五」指的是早上 9 点上班,下午 5 点下班,一天 8 小时工作时间。如今北京绝大多数的单位都实行这个工作时间,所以巳时便是每天上班的时间。实际上,即便是这八小时,也是前人经过艰苦卓绝的斗争才争取来的。

「八小时工作制」1886 年以后陆续在美国确立,而中国的资本主义起步晚、发展缓、规模小,工人阶级直到二十世纪初,「五四运动」爆发以后,才开始作为一支独立的政治力量登上历史舞台。大约也就是这段时间前后,「八小时工作制」被引入中国。

建国后,《共同纲领》最先确定了「八小时工作制」的雏形。1994 年,八届全国人大常委会第八次会议通过了《中华人民共和国劳动法》,劳动法不但将新工时制度上升为国家的法律制度,同时强调两个「不超过」的工时制度。即规定,「国家实行劳动者每日工作时间不超过 8 小时,平均每周工作时间不超过 40 小时的工时制度。」1995 年 5 月 1 日,中国正式成为世界上第 145 个实行五天八小时工作制的国家。

而今天所说的「上班」,实际上是古代「上班房」的简称。古代有「三班六房」,「三班」指:皂班、壮班、快班三个部门,专司提刑、押解、缉捕等职务,类似于警察机构;「六房」则是指吏房、户房、礼房、兵房、工房、刑房,属于中央六部的下设机构,由掌管相关账册、文书的胥吏供职。

因为古代不是家家都有钟表(日晷)的,所以上班时间一般就以鸡叫(卯时)为准,从秦汉到清末,基本上延续了卯时上班的习惯,俗称「点卯」,也就是我们今天说的打卡。

宵禁曾经寂寞的夜

戌时(19 时至 21 时),黄昏此时太阳已经落山,天地昏黄,万物朦胧,故称黄昏。

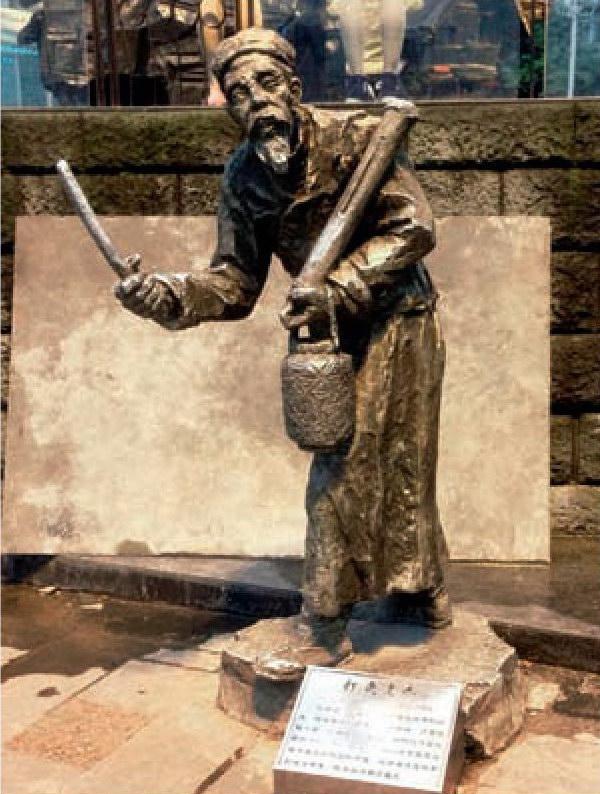

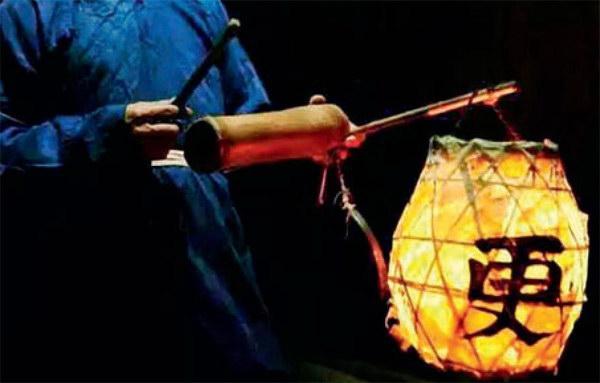

古人说时间,有「晨钟暮鼓」之说,白天说「钟」,黑夜说「更」或「鼓」。古时城镇多设钟鼓楼,晨起(辰时)撞钟报时,所以白天说「几点钟」;暮起(酉时)击鼓报时,故夜晚又说是几鼓天。夜晚说时间又有用「更」的,这是由于巡夜人,边巡行边打击梆子,以点数报时。全夜分五个更,第三更是子时,所以又有「三更半夜」之说。

《长安十二时辰》故事发生的背景,是天子当时诏令长安城暂停宵禁,举办元宵节灯会,以便百姓自由来往。

宵禁,就是禁止夜间活动。宵禁制度最早可以追溯到商周时期,在《周礼·秋官司寇》中记载有「司寤氏」一职,专门负责夜禁。官员巡夜时遇到夜行者会进行盘查,行迹可疑就会抓捕,这就是「犯夜」。宵禁制度在后世多个朝代中得到了延续。

早年北京城实行宵禁,元朝、明朝与清朝都尤为严厉。同样也只有元宵节放灯的时候,才开放宵禁三五天。

元朝法律规定:「一更(戌初一刻)三点,钟声绝,禁人行;五更(寅正四刻)三点,钟声动,听人行。」夜禁时间从「一更三点」(大约晚上 8 点 10 分)开始;犯夜之人,「笞二十七」。忽必烈时代,朝廷还一度取缔了元宵放夜的惯例。

明承元制,清又承明制。《大明律》以及内容相沿的《大清律》把这一条改为「夜禁」,规定也更加细化:「凡京城夜禁,一更三点,钟声已静之后,五更三点,钟声未动之前,犯者笞三十。二更、三更、四更,犯者笞五十。外郡城镇各减一等,其公务急速、疾病、生产、死丧不在禁限。」都是从「—更三点」开始禁夜行,而且对二更至四更时段的犯夜,惩罚更重。

利玛窦在《利玛窦中国札记》里这样描述明代宵禁:「各个城市都有千百名更夫在街上巡夜,按规定的间隔敲锣。尽管如此,而且街道都有铁栅并且上锁,宅院被夜贼抢劫一空的事还常常发生。这或许因为更夫本人就是盗贼,或者是和盗贼合伙。经常失盗的结果是再要用人来监视更夫……」由此可知,青楼妓院的经营在宵禁制度下也就不是难事了。

到了清代,夜里只要钟楼敲了定更(晚上 19 时)以后,手打梆子或摇着铃的打更人就出来了,九门提督衙门的巡更人出来巡街,宵禁就算开始了。那时前门外大街有几条重要街巷,如珠宝市、大栅栏这时候关闭栅栏,开始由自己的商团团丁巡更,把守栅栏。「居民昏夜有生产急病、请稳延医者」,也允许夜行,但需要先向保甲长申领一块夜行牌。

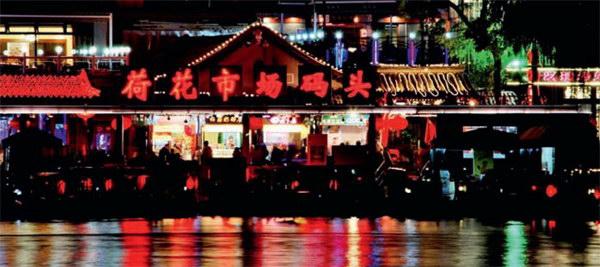

1924 年 9 月,九门提督衙门巡更取消。1935 年,珠宝市、大栅栏的关闭栅栏、巡更等宵禁活动也逐渐取消。随后北京城实行了临时宵禁,每天晚上 19 点准时关城门,遇有战事还提前关城或不开城门。那时北京的夜冷冷清清。

当年西方机械钟表传人中国后,人们将中西时点,分别称为「大时(十二时辰)」和「小时(二十四小时)」。随着钟表的普及,人们将「大时」忘淡,而「小时」沿用至今。随着时代的进步,人们也终究摆脱了以前压抑的枷锢,可以自由自在地享受现在丰富多彩的夜生活。

子时,夜半,又名子夜、中夜。时间为 23 时至 1 时。

丑时,鸡鸣,又名荒鸡。时间为 1 时至 3 时。

寅时,平旦,又称黎明、早晨、日旦。是夜与日交替之际。时间为 3 时至 5 时。

卯时,日出,又名日始、破晓、旭日。时间为 5 时至 7 时。

辰时,食时,又名早食。时间为 7 时至 9 时。

巳时,隅中,又名日禺。临近中午的时候称为隅中。时间为 9 时至 11 时。

午时,日中,又名日正、中午。时间为 11 时至 13 时。

未时,日呋,又名日跌、日央。太阳偏西为日跌。时间为 13 时至 15 时。

申时,哺时,又名日铺、夕食。时间为 15 时至 17 时。

酉时,日入,又名日落、日沉、傍晚。时间为 17 时至 19 时。

戌时,黄昏,又名日夕、日暮、日晚。时间为 19 时至 21 时。

亥时,人定,又名定昏。人们停止活动,安歇睡眠了。时间为 21 时至 23 时。

作者 陆杨