老北京胡同里的故事 旧迹尚存往事如烟

作者

作者林语堂曾经说过:「巴黎和北京被人们公认为世界上两个最美的城市,有些人认为北京比巴黎更美。几乎所有到过北京的人都会渐渐喜欢上它。它的难以抵御的魅力恰如其难以理解和描绘的奥秘……所有古老的城市都是经历若干世纪成长演变的产物。它们饱经战争的创伤,蕴含历史的积淀痕迹……」 行走在老北京纵横交错的胡同里,旧迹尚存,往事如烟。在这座有三千年历史的城市,胡同中的故事是它历经岁月的见证。

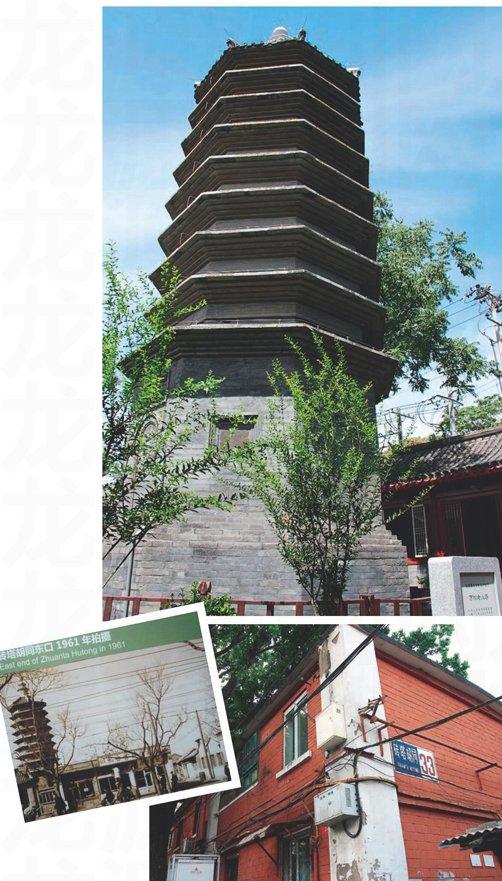

砖塔胡同 北京最古老的胡同

砖塔胡同位于北京西四南大街丁字路口的西南侧。胡同东口最显眼的标志,就是东口右边那座古建筑——万松老人塔。砖塔胡同名称的由来也源于这座青砖古塔,这座塔是元代名臣耶律楚材的老师、金元之际的高僧万松老人的葬骨塔。砖塔胡同至今已有 800 多年的历史,是北京市历史最悠久的胡同之一,它也是目前北京遭到破坏较少,风貌保存较好的胡同之一。

砖塔胡同长 700 多米,东邻西四南大街,西接太平桥大街。别看如今这条胡同不起眼,在元代却是戏曲活动的中心地区,即所谓「勾阑」、「瓦舍」地带。到了明朝,在东城的演乐胡同和本司胡同设立了教坊司管理戏曲音乐等事物,砖塔胡同才失去往日的喧嚣。然而,到了清朝,砖塔胡同成了神机营所辖右翼汉军排枪队的营地后不久,胡同又恢复了元代「歌吹之林」的面貌,成了曲家聚集的地方。这里不仅有表演京剧的坤班,也有「清吟小班」的乐户,最多时达几十户。据说直到 1900 年八国联军入侵北京后,这里的戏班乐户纷纷逃离,从此,砖塔胡同才逐渐成为民居之地。

这里还住过不少名人。已故着名作家张恨水就在这条胡同里居住过。着名的文学家、思想家鲁迅先生曾于 1923 年搬进此胡同居住,大概在原来的 61 号院,鲁迅先生在这里完成了《祝福》、《幸福的家庭》、《在酒楼上》等作品。刘少奇同志于 1927 年随北方局自天津迁到北京后,也曾住在这条胡同里,并在此起草了一些重要文件。

交通路线:

乘 42 路、409 路、101 路电车可到。

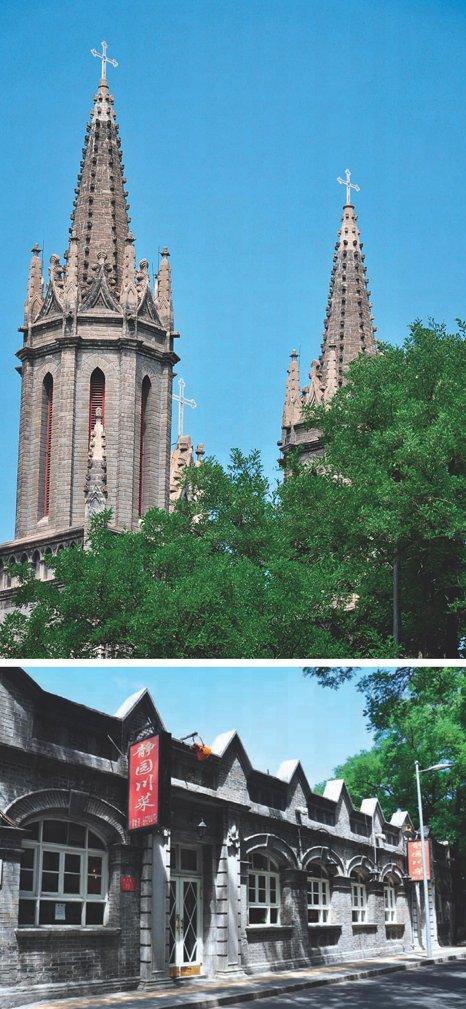

东交民巷 历史荣辱的见证 东交民巷西起天安门广场东路,东至崇文门内大街,全长近 3 公里,是老北京最长的一条胡同。

1292 年,元朝大臣郭守敬开凿通惠河连接南北大运河,这里便是南粮北运,经运河卸船进京的第一站。由于当时这条胡同有元代控制漕运米粮进京的税务所和海关,因而成为南粮北运的咽喉要地,因而得名江米巷。明代,在大致相当于如今天安门广场的位置修建了国家行政办公中心——棋盘街,被拦腰截断的江米巷自此有了东、西之分。在东江米巷设有六部中的礼部以及鸿胪寺和会同馆,但主要只接待来自安南、蒙古、朝鲜、缅甸等四个藩属国的使节,因此会同馆又被称作「四夷馆」。到了清代,会同馆改名四译馆,并修改政策只允许外国使节在这里居住四十天。

东交民巷原是明清两代「五部六府」所在地。清干隆、嘉庆时期曾有「迎宾馆」供外国使臣临时居住。第二次鸦片战争中国战败后,这条北京城最长的胡同更名东交民巷,规定外国使节可长驻。这地区先后设立了英、俄、德、法等使馆,1901 年后改为使馆街,英、美、法等 11 国在巷内成立联合行政机构,还开设了「美国花旗银行」、「法国东方汇理银行」、「英国汇丰银行」、「日本正金银行」及教堂、医院等多处,留下许多风格各异的西洋建筑。

这条胡同历经数百年的历史变迁,特别到了近代,更与旧中国屈辱的历史联系在了一起,承载着中国人太多的回忆。

交通路线:

乘 39 路、41 路、25 路、685 路、684 路、814 路、116 路、110 路、111 路电车、108 路电车等公交可达。

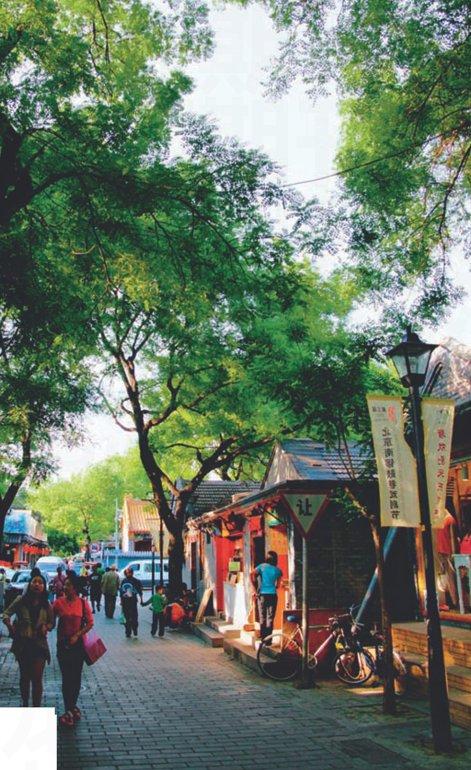

南锣鼓巷 达官贵人聚居区

北京有句老话:东城贵,西城富,穷宣武,破崇文。南锣鼓巷因其特殊地理位置,自古都是达官贵人府邸、宅院的聚集地,其中不乏王爷、将军、总理、大臣,以及一些社会名流,堪称名副其实的「高干社区」。

南锣鼓巷,又名南锣古巷,有着北京保护最完整的四合院区。胡同与元大都同期建成,至今已有 700 余年的历史。因其地势中间高、南北低,如一驼背人,故名罗锅巷。到了清朝改称南锣鼓巷。

南锣鼓巷全长 786 米,南北走向,北抵鼓楼东大街,南至平安大街,东西各有 8 条胡同整齐排列,因紧依皇城根,南锣鼓巷自然成为历代官宦贵胄的居住地。南锣鼓巷中,现今保存下来的历史最长的故居当属明末叛将洪承畴的宅院。1658 年,洪承畴与吴三桂、卓布泰攻陷昆明,平定云南。次年,洪承畴因年老体衰、目疾加剧,请求回京。回京后,他所居住的正是现今南锣鼓巷 59 号的宅院。

横跨炒豆胡同 71 号至 77 号、板厂胡同 30 号至 34 号的僧格林沁王府则是南锣鼓巷唯一一座王府级别的大宅。除此之外,皇太极四子辅国公叶布舒、大清最后一个皇后婉容、清末大学士文煜、「后党」的中坚人物荣禄、内务府大臣奎俊、清末将军凤山、代理大总统冯国璋、伪军司令张兰峰、代理国务总理靳云鹏等清代及民国高官都在此居住过。另外,像画家齐白石及文学家茅盾等人也都曾在此居住过。这些老宅的保存并不完整,有些甚至遭到严重的破坏,早已面目全非。现在这些宅院多为民居大杂院以及一些政府办公机构,并不对外开放。

交通路线:

乘公交车 107 路、124 路、635 路在宝钞胡同站下;乘 118 路、13 路、823 路、850 路在锣鼓巷站下;地铁 6 号线在南锣鼓巷站下。

北大吉巷 梨园界人士安家之所

北大吉巷位于宣武区北部,胡同东西两边是热闹的果子巷和米市胡同,是夹在闹市中独享清幽的一条长巷。这条胡同建于明代,属宣南坊,崇祯时称「打劫巷」,干隆时曾更名「大街巷」。清末改称为「大吉巷」。上世纪 60 年代北京整顿街巷名称时,将在其南边的羊肉胡同改称「南大吉巷」,此巷在北所以就称之为「北大吉巷」了。

改名之后,这里便开始变得有声有色起来,很多梨园人士来此安家,溥仪妃子雪燕琴亦曾住此地。着名京剧老生演员、梨园界有名的书法家时慧宝的旧居在胡同 7 号院,前门外李铁拐斜街之「梨园新馆」、「梨园永固」即为其所书。一直与梅兰芳先生配戏有着「金霸王」美誉的架子花脸演员刘连荣、曲艺界名宿京韵大鼓名家白云鹏都曾经住在这条胡同里。着名京剧武生演员李万春一家当年就居于现在的 22 号院(旧 41 号)。有记载说此宅曾经是在京剧史上有着深远的影响的四大须生之首余派老生余叔岩的房产。后万春之父购得此宅。北大吉巷 19、21 号院是万春先生创办的鸣春社科班旧址,约在 1948 年因经济困难停办。学员中就包括现在戏迷们熟知的谷春章、张春孝等演员。

交通路线:

乘公交车 5 路、48 路、66 路、57 路在北大吉巷下。

琉璃厂 文化氛围最重的胡同

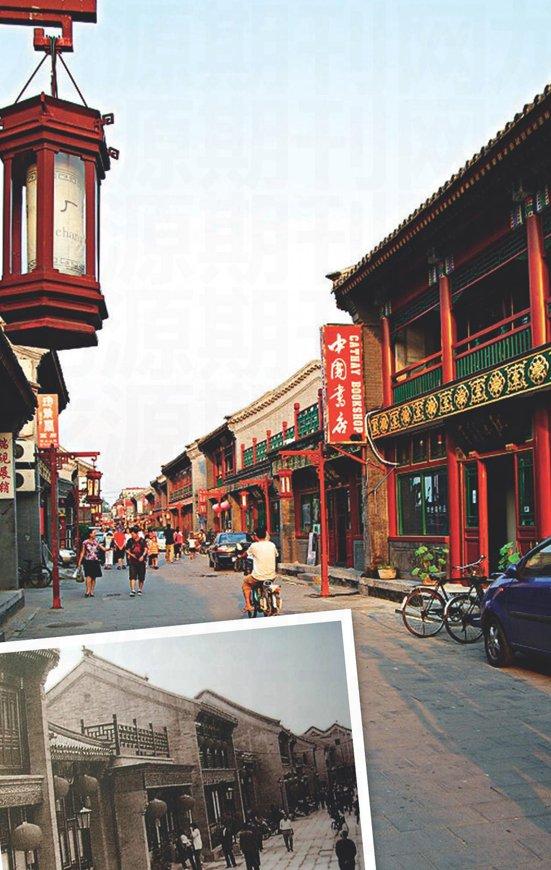

琉璃厂大街位于北京和平门外,东起延寿寺街,西至南柳巷、北柳巷,全长约 400 米,是北京一条着名的文化街。明朝永乐初年迁都北京后,在此地设立工部所属五大厂(神木厂、大木厂、黑窑厂、琉璃厂、台基厂)之一的琉璃厂,故改为今名。清朝定都北京后,将内城居民迁至外城。外地官员、举子从南方各省来京,多由外城广安门入城,就近居住于宣武门外一带,因此琉璃厂附近逐渐成为文人汇集之地,自发形成了古籍、书画、文物市场。

干隆年间,琉璃厂的各处琉璃窑被迁往西山门头沟,外城居民即以原琉璃厂所留空地和神祠为依托,逐渐形成集市。至编纂四库全书时,全国珍贵图书汇集北京,荐书者和编书者多居住于宣南(例如纪晓岚的阅微草堂即在琉璃厂南不远的珠市口大街),所以琉璃厂大街成为北京最大的图书古玩街市,附近空地则仍为庙会场所。

1905 年,清朝政府在琉璃厂建工艺品陈列所。1908 年,在琉璃厂沟西建京师高等师范学堂。1917 年,琉璃厂被规划为永久性商业街。1937 年七七事变后,琉璃厂逐渐萧条。到 1986 年,北京市政府决定「恢复琉璃厂古文化街」,在琉璃厂东街和西街新建了一批仿古建筑,并将其划为步行街。

交通路线:

乘 109 路、6 路、102 路、106 路、603 路公交到琉璃厂站下;乘 102、105、603、603 支路公交到虎坊桥站下。

作者 陆杨