不忘初心 继续前进

作者

作者七月一日是党的生日,中国共产党诞生于艰难困苦中,却顺应潮流,被历史所选择,显露出其应势而生的意义。纪念党的生日,重温这段历史,更是提醒我们不忘初心,继续前进,为民族复兴伟业凝聚起更加磅礴的奋斗力量。而所有这一切,都要从当时在北京的陈独秀说起,他是中国共产党最主要的创始人。

「故事」的开始

陈独秀旧居

在故宫东边的筒子河东岸,有一条箭杆胡同,胡同 20 号,旧时门牌是 9 号。如今,箭杆胡同 20 号作为「陈独秀旧居」被公布为北京市文物保护单位。据房屋档案记载,该院占地面积为 460 平方米,共有房屋 18 间半。陈独秀从 1917 年初到 1920 年初在这个院子里断断续续住了 3 年,而就是在这段时间,上演了陈独秀人生最为辉煌的一幕。

当初,陈独秀北上募款,被时任北京大学校长的蔡元培先生闻知,于是邀请这位没有正规大学文凭的社会活动家留校任教授兼文科学长。于是 1917 年初,陈独秀北上并住进了箭杆胡同 9 号,《新青年》编辑部亦随之由沪迁京,搬进了箭杆胡同 9 号南房,靠街门的小房成了传达室,《新青年》编辑部的牌子就挂在门口。这里成了新文化运动中心。

陈独秀是马克思主义的积极传播者,虽然没有李大钊早,但他创办的《新青年》杂志,是当时传播马克思主义的主要阵地,也是中国近现代历史上影响最大的刊物,教育、引导了整整一代人。1918 年 12 月,陈独秀与李大钊在北京又创办了《每周评论》,《每周评论》很快成为新文化运动的重镇。陈独秀当之无愧地成为新文化运动的旗手和主帅,当年从箭杆胡同 9 号发出的声声呐喊震撼着整个中国。

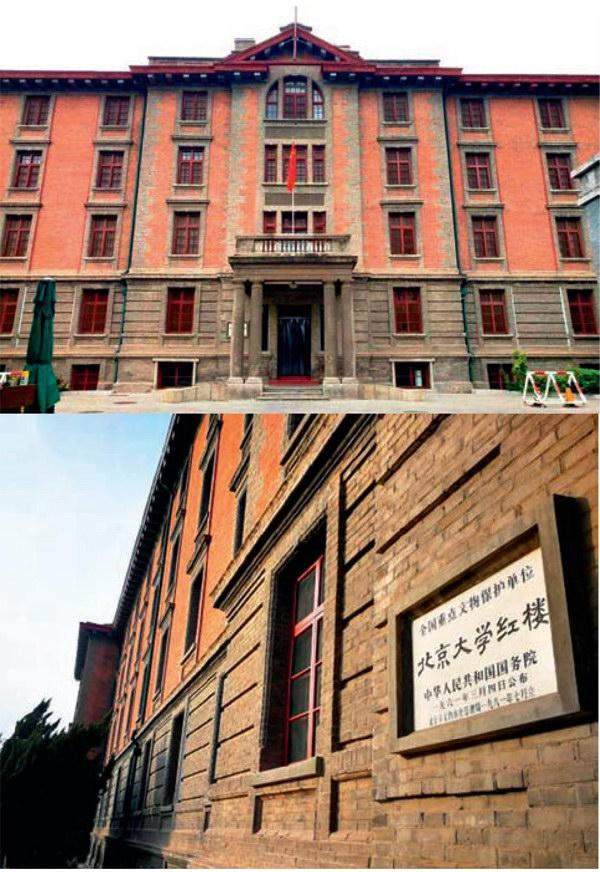

北京新文化运动纪念馆

陈独秀旧居往北走,五四大街 79 号,是北京新文化运动纪念馆。这是一座具有光荣革命传统的近代建筑,原为北京大学第一院,始建于 1916 年,落成于 1918 年,全楼以红砖红瓦建成,故称红楼。北大红楼是中国新文化运动的主阵地和五四爱国运动的策源地,中国共产党早期的一些重要活动也曾在这里举行。纪念馆还复原了李大钊担任北大图书馆主任时的办公室、毛泽东工作过的阅览室。

陈独秀是「五四运动」的总司令和思想指导者,他还身先士卒,冲锋陷阵。1919 年 6 月 8 日,陈独秀与李大钊商量后,起草了着名的《北京市民宣言》;6 月 11 日他和邓初、高一涵到宣武门外的新世纪游艺场散发宣言传单,不幸当场被捕。在社会各界的营救、声援下,陈独秀于三个月后获释。

1920 年 2 月 14 日,为躲避军警的追捕,李大钊打扮成账房先生,赶着带篷骡车,掩护头戴毡帽,打扮成讨账财主的陈独秀离开北京。二人一路上商量着一件开天辟地的大事——计划组织中国共产党。「南陈北李,相约建党」在茫茫的旅途中,在瑟瑟的寒风里进行着。

尽管 1927 年后,陈独秀因自己的某些错误离开了中共中央领导岗位,甚至被开除党籍,但是陈独秀的肇始之功是不可磨灭的。

揭秘党的生日

1921 年 7 月 23 日,中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路李汉俊的哥哥李书城家里秘密召开。30 日晚上,在召开最后一次(也即第六次会议)时,因突遭法国巡捕搜查,会议被迫休会。代表们分批转移到浙江嘉兴南湖,在一艘游船上召开了最后一天的会议。中共一大宣告了中国共产党正式成立。既然中共一大召开的时间是 7 月 23 日,为什么党的生日却定在 7 月 1 日?

中国共产党成立以后,由于斗争的残酷,很长一段时间里处于秘密状态,没有条件组织统一的活动来纪念党的生日。时间一长,对于这个秘密召开的会议,参会人员只记得是 7 月暑假,准确日期就记不清了。直至 1936 年当中国共产党成立十五周年的时候,党的一大代表陈潭秋同志在莫斯科出版的《共产国际》杂志第七卷上,发表了《第一次代表大会的回忆》—文,以表示对党的诞生的纪念。这是纪念中国共产党最早的一篇文章。文章中提到一大是 1921 年 7 月底开幕的,但没有具体的日期。

第一个明确提出 7 月 1 日是党的诞生纪念日的中央领导同志是毛泽东。1938 年,毛泽东在《论持久战》一文中提出:「今年七月一日,是中国共产党建立的十七周年纪念日」。

1939 年、1940 年「七一」前后,中央和一些地方报刊均发表社论或消息庆祝党的生日。1941 年 6 月 30 日,中共中央发布《关于中国共产党诞生二十周年抗战四周年纪念指示》中说:「今年七一是中共产党的二十周年,七七是中国抗日战争的四周年,各抗日根据地应分别召集会议,采取各种办法,举行纪念,并在各种刊物出特刊或特辑。」这是全党第一次大规模地举行纪念党的生日,也是中央文件中正式规定「七一」是党的诞生纪念日。

后来根据党史专家的考证和新发现的史料,确定党的一大开幕日期是 1921 年 7 月 23 日,但是「七一」这个光辉的日子早已深入民心,所以就没有再做改变。

真实的潜伏者

小石碑胡同到大石桥胡同

如今的鼓楼和什刹海地区,传统而又新时,宁静而又繁华,闲时漫步在古老的胡同或是热闹的街道之中,惬意而又悠闲。

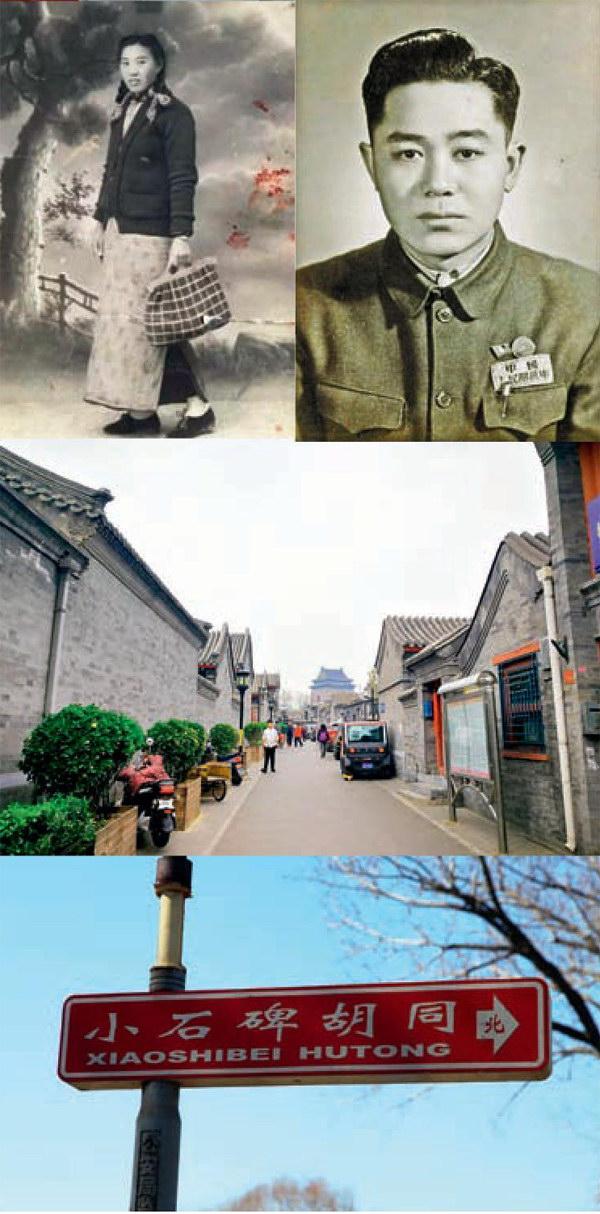

把时间拉回到 1942 年冬,什刹海东边的小石碑胡同 11 号搬进了一家人,丈夫叫王文,妻子叫王凤岐,还带着个老母亲。而事实是不久前他们之间还是互不相识的陌生人。前些年热播的电视剧《潜伏》的主角余则成和翠萍的原型之一,当年就在北京城秘密执行着党交给他们的任务。

组织曾征求两人意见:如果谈得来,组织上批准他们结婚;如果谈不来,为了革命工作,也要以夫妻的名义去北平。二人经过慎重考虑,决定服从组织决定。几天后,秘密举行了婚礼。婚后,他俩和一个对外称是王文母亲的陈姓老太太,组成一个临时家庭。就像电视剧《潜伏》那样,假扮情报人员的阔太太掩护丈夫秘密工作。而且和剧情发展相仿,王凤岐和起先的战友王文最终正式结成了夫妻。

《潜伏》里的余则成任务是秘密接收情报,而王文的任务刚好相反,是负责组建新的情报站,发布消息。然而,想在日伪统治下的北平城组装一部电台,困难和危险可想而知。王文决定化整为零,每当隆福寺、护国寺、白塔寺庙会时,路边都有摆旧无线电地摊的,卖些旧零件。王文就趁赶庙会时,有合适的就买一件。经过两个多月的游击采购,发报机终于组装成功。

王文家租了小石碑胡同 11 号里的两问小平房,表面上日子过得还算体面。但因为是和别人合租,不方便秘密工作,一家三口不久又搬到旧鼓楼大街西边的大石桥胡同 7 号。7 号是个独门独院,宽敞又气派,最关键的是,房东是日本宪兵队翻译官,对门是伪警察所的张警长。通常,最危险的地方就是最安全的,灯下黑便于潜伏。

当时的北平城里,交流电线多、干扰大,发报需要架天线。王文弄了个粗铁丝,白天晾衣服,晚上搭上电台的线,就成了天线。为避开日伪侦测台监听时段,王文就在后半夜 2 点到 5 点,抓住空隙,与华北社会部电台通联。他还大胆模仿日伪电台报务员的手法,就算是日伪电台报务员听到唿叫,还以为是自己人的电台在工作。就这样,鼓楼街 7 号院发出的红色电波,频频飞越古城,传到平西。

对外,王凤岐是位职员太太,很光鲜。可实际上,当时,党的地下活动经费很紧张,他们一家三口经常连饭都吃不上。为此,贫苦出身的王凤岐想了很多办法。天黑以后,她悄悄地到菜市场拣别人掰剩下的菜帮子、烂萝卜。她还养起了鸡,养鸡的好处既可以吃鸡蛋,还可以和翻译官太太、警长太太拉关系,又可以借喂鸡、捡鸡蛋、开门找鸡的机会,观察院子内外的情况。

1947 年 10 月,王文、王凤岐从北平传来的秘密情报,帮助朱德、聂荣臻大军取得了清风店大捷,全歼敌新 3 军军部、第 7 师全部和军直特务营 8000 多人。大捷后,王文还收到了晋察冀军区的嘉奖电。聂荣臻称赞道:「我们的情报组织抵得上十万兵马!」

无名英雄纪念广场

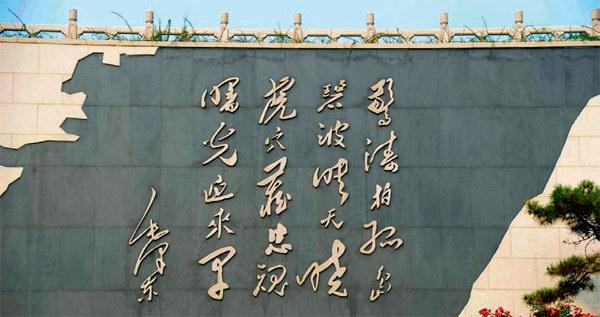

在风景优美的北京西山国家森林公园,有一处占地约 3000 平方公里,依山势而建的广场,这里便是于 2013 年 12 月落成的无名英雄纪念广场。

广场高台的巨幅景观墙上有毛泽东题诗:「惊涛拍孤岛,碧波映天晓。虎穴藏忠魂,曙光迎来早」。沿着景观墙左右台阶拾级而上,两边的花岗岩墙壁上用阴文素镌着洪国式、查国民、程飞远、刘天照、王玉麟等 846 位当年战斗在那个没有硝烟的战场,英勇牺牲在台湾的烈士英名。其中有部分为空白,代表未留下姓名的无名烈士,以便今后随时增补。

共产党取得最后的胜利,除了归功于在战场上真刀真枪与敌人展开殊死搏斗的战士外,也离不开那些浴血奋战在隐蔽战线中,为了革命胜利而出生入死的共产党人的贡献和牺牲。是他们用自己的鲜血谱写了一首和平之歌。

作者 陆杨