残奥英雄榜

作者

作者生命因热爱而精彩,命运因体育而不凡,而残奥会是残疾人运动员实现梦想的舞台。很多残奥运动员和参与残奥运动的健全人都经历过人生的低谷,体育为他们插上了翅膀,帮他们找到了方向。只有不断拼搏,才能将这双翅膀锻造得更加强壮。

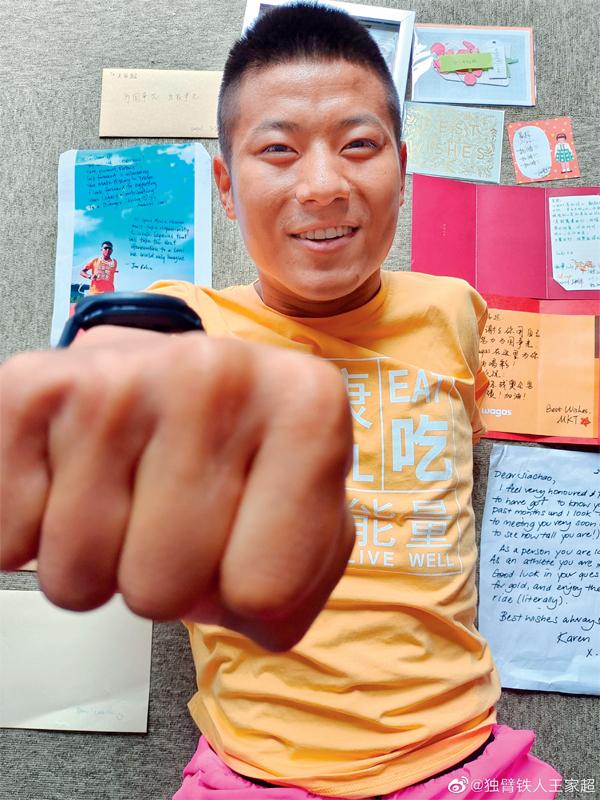

王家超 生活的铁人

参加东京残奥会的中国代表团中,25 岁的王家超是唯一的铁人三项选手,也是这个项目中国参赛的第一人。他认为东京残奥会上的铁人三项 PTS4 级第四名很有意义,感触也很深。铁人三项在奥运舞台从无到有,王家超在东京残奥会终于圆梦。体育已经成为王家超生活的一部分,让他找到了人生的意义,他还要将这份意义传递给更多人。

王家超 5 岁时因为高压电致残,失去左臂,10 岁时被云南老家的残联选中,进入游泳队。在那之前,他已经在小河里学会了游泳。他喜欢挑战,即使失去左臂,爬树、游泳样样不落。王家超说:「我当时还小,不懂怎么权衡,就是觉得好玩。父母也觉得这条路挺好,能够让我走出家门,获得的奖金也能补贴家用。慢慢地,父母不再为我的生活愁眉苦脸。」

王家超曾在 2012 年伦敦残奥会游泳项目夺金,之后选择了铁人三项,这是一条陌生且孤独的路。铁人三项 2016 年成为残奥会的比赛项目,中国参与这个项目的残疾人很少。王家超曾在游泳中遇到瓶颈,认为铁人三项是一个不错的发展方向。他喜欢迎接挑战,在文化知识以及英文水平都有所提高之后,才有底气去尝试铁人三项。

铁人三项要求运动员具备多种能力,不仅要游得快,还要跑得快、骑得好、心态坚定。王家超认为,当游泳运动员时相对简单一些,不用想太多,有教练员制定计划,有领队帮忙搞定所有事情,自己只要把平时训练的积累在比赛中发挥出来,拼命去冲就行。铁人三项更复杂,需要更多的策略,所有困难都要自己去解决,包括报名、拉赞助、找教练和营养师等。王家超说:「这个过程很累,但也提高了我沟通的能力,促进了我的成长。」

疫情初期,听到东京奥运会与残奥会取消的传言,王家超特别沮丧,甚至想为人生的下一个阶段做准备了,但是心里还是希望残奥会能够举办,每天在网上搜索消息。最终,东京残奥会推迟一年举行,他松了一口气。

为残奥会的备战困难重重。2019 年底,王家超在泰国训练时意外摔车,最擅长的游泳成绩出现下滑,对他打击很大。教练、家人和朋友持续给他支持和关注,让他获得信心,走到今天。从没有排名到世界第十五,再到 2019 年底的世界第三名,中残联看到了王家超的付出,希望他继续拼搏。

王家超不知道自己会坚持多久,但是坚持已经成为他的生活常态。他会定好计划,每天按照作息表起床、训练、洗澡、看书、休息、冥想,日子过得十分充实。即使有一天不再参与铁人三项,他也能按照常态继续生活。

东京残奥会铁人三项比赛结束之后,王家超哭了。他回忆起训练期间的磨难:在太阳下晒到脱皮,骑车 100 多公里半路爆胎,凌晨 4 点起床……他对自己很严格,天太冷不想起,还是硬把自己逼起来;没有教练在旁边,就自己监督自己。王家超说:「这次残奥会很特别,每个人都很不容易,经历了疫情带来的压力和挑战。第四名的成绩虽然有点遗憾,但是能够参赛就圆了梦想。」

王家超有一句格言,如果掌控不了生活,就会被生活掌控。体育让他找到了人生的意义。

李豪 刺落首金

东京残奥会首日,中国选手李豪以 15 比 12 战胜乌克兰选手曼科,夺得男子佩剑个人 A 级金牌。这是他首次亮相残奥会的赛场,也是中国代表团在东京残奥会上的首金。

李豪出生于四川省华蓥市,今年 27 岁,两岁时遭遇车祸,右腿被截肢。童年的不幸没有泯灭男孩子的好动天性,长大后他成为一名运动员。2014 年,练游泳的李豪被击剑教练看上了,开始转项,「这是很难忘记的,要感恩每一个伯乐」。

2015 年,李豪从四川来到上海,加入上海轮椅击剑队。他发现自己基本功不扎实,技术和其他队员有差距,很多动作要从头练起。除了技术上的难题,右腿持续多年的老伤引发神经痛,他必须坚强面对,直至习以为常。此后,通过系统训练,李豪的击剑技术有了长足进步,在比赛中崭露头角。男子佩剑个人 A 级,他先后夺得 2016 年世界杯第三名、2017 年全国锦标赛第三名、2018 年世界杯冠军,2019 年获第十届残运会第二名以及世锦赛第二名。

东京残奥会佩剑个人 A 级决赛中,面对世界排名比自己高两位的乌克兰选手曼科时,李豪取得了 3 比 1 的有利开局,却被对手连得 6 分,将比分反超。

李豪说:「当时自己总是向前冲。教练让我放慢速度、掌握节奏,我重拾信心,连续追击。」经过心态和战术上的调整,李豪连续追分至 10 比 8,在最后几剑的争夺中保持了领先优势,第一次参加残奥会就夺得冠军。

比赛中,若运动员前后活动幅度较大,两个轮椅连带下方固定的轨道会一起跑偏,需要志愿者上来把他们拖回正中。此时,李豪会尽量单腿站起来,方便志愿者的工作。比赛中,因为出剑动作过大,臀部离开轮椅而被罚黄牌时,李豪也会掀开护面向裁判示意。他说:「我其实蛮放松的,就是尽自己最大努力,发挥特长,一分一分拿下比赛,不辜负教练的悉心指导,也不辜负自己的付出。」

拿到金牌让李豪有些意外:「之前觉得能进前四、拿块奖牌就不负此行,这样的结果真没有想到。获得冠军不代表我技术多么好,而是我敢拼敢打,没有负担和压力。」李豪希望早日回到家乡,见到在外务工的父亲,吃上父亲下厨做的家乡菜。

9 月,李豪先后被授予「全国五一劳动奖章」、「中国青年五四奖章」。虽然失去了一条腿,但是他没有向命运屈服,而是以顽强的精神站立在世人面前,用实力获得了认可与掌声。

徐冬林 我是你的眼

在东京残奥会田径女子 400 米 T11 级决赛中,中国选手刘翠青成功卫冕,创造了新的残奥会纪录。与这位盲人姑娘一起奔向终点的徐冬林是合作 8 年的领跑员。徐冬林说:「带着她冲向终点,是我的使命。」盲人运动员要在领跑员的协助下共同完成比赛。靠着一根 10 厘米的牵引绳,刘翠青和徐冬林完成了默契的合作。

33 岁的徐冬林出生于江西省景德镇,曾是一名短跑运动员,2011 年退役,从事为盲人运动员领跑的工作。和普通田径比赛不同,领跑员就是盲人运动员的「眼睛」。徐冬林身高 1 米 85,曾担任过多名盲人运动员的领跑员。广西姑娘刘翠青身高 1 米 65,曾尝试过和别的领跑员合作。

2013 年,徐冬林成为刘翠青的第五任搭档。

徐冬林说:「运动员与领跑员之间仅靠手环与彼此的默契感相互牵引。运动员根据手环的偏侧方向与位置来判断预示直行、弯道、终点的指令,如果没有高度的信任和默契是无法做到的。同时,运动员与领跑员也需要身体等方面的匹配。教练认为我和翠青在身高和跑步的步伐上有相当高的匹配度,就把我们组合到一起。」

徐冬林还记得初见刘翠青时,她羞涩内向,不爱说话。徐冬林讲十句话,都很难得到一句回复。不过,徐冬林很有耐心,接触久了,刘翠青的性格愈发开朗,二人也经常开玩笑。

经过长期配合,刘翠青与徐冬林在训练中已不需要言语交流,这种默契已经成为一种肌肉记忆。徐冬林捏一下绳子,刘翠青就能心领神会,做出过弯、冲刺等技术动作。徐冬林说:「跑弯道时,我的手向内侧弯一点,她就能感觉到。我的手往后一放,她就知道要到终点。」

刘翠青的成绩不断提高。在 2014 年亚残会上,她独揽 5 块金牌,一鸣惊人。2015 年,刘翠青第一次参加世锦赛,一举赢得了四项 T11 级冠军,打破了巴西选手保持了 10 年的世界纪录。2016 年,刘翠青在里约残奥会 4×100 米接力赛 T11-T13 级和女子 400 米 T11 级比赛中夺得冠军。这些比赛,徐冬林一直陪伴左右。

2020 年 8 月,徐冬林因膝盖半月板撕裂做了手术,尚处于恢复期。今年 5 月,刘翠青坐骨结节受伤,一直没有痊愈。东京残奥会女子 400 米 T11 级决赛中,30 岁的刘翠青在徐冬林协助下以 56 秒 25 的成绩获得金牌,创造了新的残奥会纪录。两人都是带伤参赛,上场前分别打了封闭。徐冬林说:「我们对比赛没有过高的目标,就是尽力而为。能够跑出这样的成绩,打破残奥会纪录,是我们没有想到的。」

刘翠青曾在一次访谈中说到,如果有朝一日能重见光明,她特别想看清楚冬哥的模样。通过别人的描述,她脑海里的冬哥很帅。8 年的陪伴,他们视对方为亲人;赛场上,他们靠 10 厘米的牵引绳并肩作战。徐冬林一直没有辜负这份信任。

徐冬林说:「领跑员不仅是盲人运动员的『眼睛』,也给他们精神上的支持。翠青让我延续了运动生涯,也实现了我的奥运梦想。」

茅经典 笑看人生

东京残奥会乒乓球女子 8 级单打比赛中,中国选手茅经典夺得金牌,实现了三连冠。

茅经典出生于江苏泰兴,今年 26 岁,曾是一名健全人乒乓球小将。小时候,父母为了提高她的身体素质,让她学打乒乓球。不到 10 岁,茅经典已进入省队,世界冠军的梦想在她的心中生根发芽。

厄运却突然降临。2005 年底,茅经典训练时受伤,此后觉得右腿越来越不舒服,渐渐地腿变细了。父亲带她辗转当地几家医院,大夫都说没有大碍,最终到北京才查出是股骨头脱臼。茅经典住院两个月,做了好几次手术,但是因为此前的误诊耽误了最佳治疗时机,伤势已无法完全治愈,曾经活蹦乱跳的小姑娘坐着轮椅出了院。

巨大的变故令茅经典难以接受。看着队友入选了国家队,茅经典心想,如果没有受伤,打进国家队的可能就是自己,因此失声痛哭。她说:「躺在病床上的那两年,天空都是灰的。但我相信有一天,一定可以再次拿起球拍去参加比赛。」哭过之后,她决心重新站起来。

茅经典尝试康复训练,从拄拐走到扶墙走,再到独立行走,恢复程度远远超过了医生的预期。不过,由于髋关节不能屈伸,她还是无法像受伤前那样自由飞奔。

2007 年,在告别乒乓球两年多后,茅经典重新拿起球拍,想看看自己还能不能打球。起初,她只能和民间的爱好者过招,就连参加社区比赛都是一种挑战。不过,靠着过人的天赋和顽强的意志,茅经典的进步有目共睹。2009 年,她来到北京,接受残疾人乒乓球训练,很快成为队里的尖子。当时国家队正在选拔运动员,茅经典排名第一,入选了儿时梦想的国家队。同年的亚锦赛上,她第一次出国比赛就获得冠军,从此成为重点培养对象。

国家队是个温暖的大家庭,给茅经典带来很多收获。她说:「很多球员身上的闪光点值得我学习,他们对乒乓球的执着精神深深地影响了我,让我更积极地去训练。」

2012 年伦敦残奥会,不满 18 岁的茅经典登上了奥运赛场。她在单打比赛中一举夺冠,之后在里约残奥会上卫冕。此外,她还在 2014 年和 2018 年世锦赛单打比赛中夺冠,是近 10 年来该级别毫无疑问的王者。

夺冠的经历让茅经典认识到,战胜自己才能获得真正的胜利。她说:「比赛不是战胜对手,是战胜自己,战胜自己的恐惧、紧张,平衡自己对胜利的渴望。」

人生几度遭逢不如意,身患重疾,家庭破碎,生活也一度十分拮据,但这一切都没能将她击倒。生活中的茅经典乐观开朗,爱好广泛。她喜欢读书、看电影,是个台球高手,还参加过电视综艺节目。她尤其喜欢读诗,有时自己也动笔写诗,还曾梦想作个诗人。此外,茅经典积极参与公益活动,成立公益服务中心,帮助残疾人朋友。她说,公益会一直做下去。

茅经典说:「乒乓球是贯穿我一生的挑战,乐观向上是后天磨炼的结果。如果用一个词形容自己,我希望是『好漂亮』!」

周霞 做自己的英雄

对健全人运动员来说,百米 13 秒的成绩或许并不起眼,但周霞来参加东京残奥会女子 100 米 T35 级比赛,这是足以打破世界纪录的 13 秒,是让她感到骄傲的 13 秒。

8 月 27 日,东京新国立竞技场,女子 100 米 T35 级决赛是当天上午的最后一项田径决赛。代表中国队出战的周霞从起跑阶段便建立优势,虽然途中受到澳大利亚选手霍尔特的冲击,但她以扎实的后程技术卫冕,为中国队拿下残奥会田径项目首金。

曾在里约残奥会感受过的喜悦,五年后在东京重新出现。冲线之后,周霞披上五星红旗,手舞足蹈地与看台上的教练互动。赛后在混采区,周霞的兴奋劲儿仍然停不下来,急促的话语中明显带着激动。她说:「我没想到跑出这么好的成绩,感觉特别兴奋。赛前我的计划就是尽自己最大的努力,拿下冠军。」

周霞是一个活泼、开朗的女生,幼时因为车祸脑部受损,导致左腿和左手肌肉萎缩。她没有向命运低头,反而打开了一扇全新的大门。周霞从小就爱跑步,2013 年进入湖南队,在全国残疾人运动会上崭露头角。2016 年里约残奥会,她以刷新世界纪录的成绩夺得 100 米、200 米 T35 级冠军。

周霞在镜头前风光,但镜头后的艰苦与辛酸,只有她自己知道。长期风吹日晒,她的肤色变得黝黑。经常在外训练,她非常想家。

周霞的成绩比里约残奥会时提高了 0.66 秒。东京奥运会期间,她守在电视机前关注中国队的比赛。当她被问到视谁为偶像时,一个令人意想不到的答案脱口而出:「我喜欢我自己啊,我就是我自己的偶像!」

责编 王敬泽

作者 王敬泽