林孟:百变人生奉献冰雪

作者

作者

从省队队员到世界冠军,巅峰期因伤退役回归校园,林孟成为高校教师和北京冬奥会短道速滑运动员服务主管。无论是哪种身份,她都用独特的方式奉献于中国短道速滑,为普及和发展冰雪运动尽自己的一份力。这既是热爱,也是责任。

2023 年 12 月初,短道速滑世界杯北京站的比赛在首都体育馆如火如荼地举行,现场座无虚席。热情的观赛氛围给运动员带来强劲动力,中国队获得 1 金 4 银 5 铜的好成绩。担任北京站裁判的林孟站在首都体育馆的冰面上,百感交集。回顾过去十多年的艰辛与坎坷、荣耀与成功,她是这个转折的见证者,更是参与者和奉献者。

强风吹拂 世界冠军

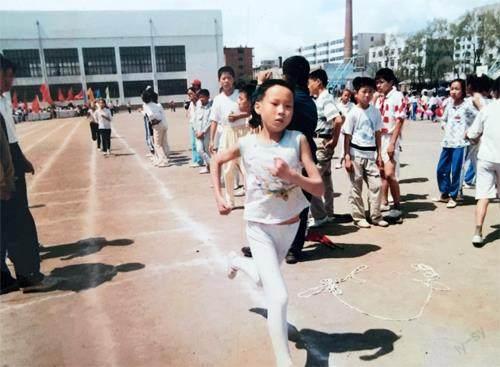

林孟出生于黑龙江省依兰县,从小热爱体育。在接触冰雪运动前,她非常喜爱跑步与登山,甚至为了运动时的舒适感特意将头发剪得很短,配上瘦削的身材,就是一个假小子。林孟说:「我很喜欢跑步带来的速度感和迎风奔跑的感觉!」林孟没能在田径赛场上体会强风吹拂的快感,却在短道速滑的赛道上延续着童年时追风的快乐。

10 岁那年,林孟第一次滑冰,从此爱上了这项运动,晚饭后经常在家穿好冰刀,让父亲背着去冰场。从家到冰场只有 100 多米,但这段路建立了父女俩的默契。许多年后,每当林孟遭遇挫折,身旁都有父亲的陪伴,她也会想起父亲背她去冰场的无数个遥远的夜晚。11 岁时,一次偶然的机会,林孟被业余体校的李军教练选中,来到佳木斯市接受短道速滑训练,过上集体寄宿生活。

和想象中运动员光鲜亮丽的比赛风采不同,专业训练枯燥艰苦,连室内冰场和生活热水也没有。林孟坚持下来,受益于多年刻苦训练和小时候跑步练就的身体素质,从佳木斯市队脱颖而出,14 岁时进入黑龙江省短道速滑队。

初到省队的日子是难忘和困难的。进队前,林孟多次取得省市级比赛冠军,表现远超同年龄段选手,但省队中不乏全国乃至世界大赛的冠军,训练节奏和强度马上就给她当头一棒。由于队内优秀运动员很多,加之年龄小,跟不上训练节奏,她很长时间没有找到良好的比赛状态,竞速成绩经常不达标,得不到参赛资格,只能默默坐在观众席上,看着队友们一个个站上领奖台。

林孟意识到这种蹉跎只会一步步蚕食自己的运动生涯,最终可能被迫离开热爱的赛场。她痛下决心,不能只是埋头苦练,还要发现和思考问题,改进弯道技术,高效利用时间补齐专项力量的短板。放假时,她回到家,补落下的学业,在父亲的陪伴下继续训练。看着自身实力一天天进步,林孟又一次找回了初学短道速滑时的快乐。她突破瓶颈,来到新的高度。2009 年和 2010 年,她完成从省队到国家青年队再到国家队的两连跳,迎来了运动员生涯的高光时刻。

加入国家队不久,林孟就和队友们合作,获得 2010 年短道速滑世界杯加拿大站 3000 米接力冠军,又接连拿下 2011 年世界杯日本站 1000 米亚军,2012 年荷兰站 3000 米接力冠军和同年 3000 米接力总冠军。从 10 岁初次接触滑冰到 17 岁成为世界冠军,7 年的时光见证了林孟的成长,虽然攀爬的道路满是荆棘,但沿途和山顶的风景值得驻守留念。

黯然退役 回归校园

2010 年成为世界冠军后,林孟一鼓作气,拿下了 2013 年短道速滑亚锦赛 1500 米冠军和 2015 年世界大学生冬季运动会 3000 米接力冠军。很多人认为林孟会成为中国短道速滑队的中坚力量,但伤病找上了她。严重的腰部伤病阻挡了林孟继续向前的脚步,反反复复的病痛折磨,以及在每次上强度训练时伤病复发,导致她有心无力,2016 年不得不退役。

退役后,她没有留在奋斗多年的冰面上,而是重返校园,成为北京体育大学 2016 级研究生冠军班学生。转变身份,林孟很难适应,她说:「在学校的学习和生活要自己规划。我当时选了一些课,但没有能力准时完成老师布置的作业或报告。别的同学可能花一个小时就完成了,我需要比他们多一倍的时间。」

由于长年腰伤,林孟无法久坐,严重影响了学习效率,但世界冠军超凡的精神意志帮助她在运动员时期获得无数荣誉,也让她在读书时克服学习上的困难。通过勤奋钻研,虚心请教身边的同学,林孟逐渐跟上教学节奏,顺利完成课程任务。在攻读研究生时,她获得了充足的成长空间,曾在国外访学一年,2019 年成为短道速滑男子国家队教练组的一员,在繁重的工作之余平衡好学习与生活,圆满毕业。

谈到三年的大学经历,林孟认为:「科学对提高竞技水平非常重要,通过研究训练和比赛以及理论与实践的结合,能跳出体育看体育,发现很多自己做运动员时一直忽视的细节,从而解决问题。」

林孟明白,在这个时代普及和推广中国冰雪运动,科学的体育理念和运动训练加上努力才是最好的前进道路。2019 年后,国际冰雪运动进入北京时间,林孟的身份再次转变,一颗沉寂多年的「冬奥之心」慢慢苏醒。

拿起教鞭 圆梦冬奥

研究生毕业不久,林孟留校任教。「做一名好教师,除了传授专业技能之外,更重要的是教会学生树立正确的人生观和价值观,用自己的运动员经历来影响学生,帮助他们成长」,这是林孟对于教师岗位的看法。她希望用所学为中国冰雪培养更多优秀人才。这不仅能实现自身价值,更是传承奥林匹克精神。

近些年,国家鼓励优秀运动员退役后进入高校担任专项教师,带动和帮助学校体育发展,林孟对此深有感触。她认为,这种政策可以解决退役运动员出路的问题,拓展他们的职业选择范围,为社会贡献自己的价值,也可以最大程度地发挥运动员的专业作用,将自己多年的实践经历和先进训练方式传授给学生,帮助学校建立体育文化,让学生全面发展。

除了担任教师,林孟还有另一重身份——2022 北京冬奥会短道速滑运动员服务主管,负责协调对接各个部门以及培训管理志愿者等工作。林孟说,没能以运动员的身份参加冬奥会是她最大的遗憾。但退役 6 年后,她在工作人员的岗位上,参与在祖国举办的冬奥盛会,多次现场见证五星红旗冉冉升起,一定程度上弥补了当年的遗憾。

北京冬奥会上,林孟收获颇丰。她经常思考如何在培训志愿者和比赛服务过程中体现中国青年的精神面貌和专业素质。她常说:「没有最好的个人,只有最棒的团队。」从一名教师的角度,看到自己培养出那么多来自北京各大高校的优秀学生志愿者,向世界展现中国,她的内心感到非常欣慰和自豪。

冬奥会期间,新科技的应用给林孟留下很深的印象,比如制冰技术、智慧场馆、连身战衣等。她说:「这些都是不同学科之间真正的融合,为体育事业的发展助力。科技应用证明我们国家实力的强大、时代的进步以及体育事业的繁荣。」

退役后的林孟无法继续站在赛场上为国争光,但从观众和工作人员的角度见证中国冰雪运动逐渐走向国际中心,在某些项目引领世界。2022 北京冬奥会是中国向国际社会展现自己的重要舞台,也是林孟一次完美的圆梦之旅。

展望米兰 路在脚下

北京冬奥会结束后,中国举办了短道速滑、单板滑雪、花样滑冰等多项冰雪赛事,带动了冰雪旅游消费兴起。这是后冬奥时代留给中国体育乃至中国经济的宝贵财富。面对两年后的米兰冬奥会,中国冰雪信心满满。

林孟密切关注中国短道速滑的表现。她认为,在最近这个赛季里,男队的成绩稳定并持续进步,每站比赛的短距离和接力项目都有冲击金牌的实力;女队有老将范可新的带领,加上几位年轻队员的成长,实力大幅提升,从过去经常止步 1/4 决赛到如今能闯进决赛冲击奖牌。总的来说,相比冬奥会结束后上个赛季的表现,2023 年中国短道速滑在不断进步。目前,世界短道速滑项目进入群雄逐鹿的时代,加拿大、荷兰、韩国、比利时等国都是有力竞争者,中国队绝不能掉以轻心。

「持续磨合、积累经验、老队员带新队员继续迎难而上」,这是林孟对未来 3 年中国短道速滑队努力备战米兰冬奥的寄语。除竞技层面,北京冬奥会宝贵的遗产是让冰雪运动不再小众。现在,全国各主要城市都有相应的冰雪运动场馆,大众参与冰雪运动的热情日益高涨。2023 年短道速滑世界杯北京站的 1.5 万张门票 4 分钟售罄。林孟说:「我之前从来没见过那么多观众,每当中国队反超时,观众的加油声就震耳欲聋。看到这种场景,内心十分高兴。」

林孟曾在多年前去美国明尼苏达大学访学近一年,并在许多俱乐部担任过青少年训练营的教练,国外运动员对体育的热爱给她留下深刻印象。在后冬奥时代,中国人对冬季项目的兴趣迎来了新的热潮。冬奥遗产带来的不只是短期内竞赛水平的大幅提升,更重要的是大量的国际赛事资源和冰雪产业增加值,以及全民参与冰雪运动的氛围。体育文化是培养体育人才的关键推手,需要脚踏实地去耕耘、潜移默化地形成,中国需要着眼未来。

这就是林孟的故事,从运动员到学生、教练员、教师再到赛事工作人员,无论在哪个人生阶段,她都用最纯粹的方式陪伴、守护、奉献自己热爱的短道速滑,不离不弃地见证中国冰雪一路前行。

作者 董杭峰 王健舒