李发彬:「 小钢炮」 大威力

作者

作者

东京赛场 中国力量有绝技

李发彬在东京奥运周期的经历,是一个先抑后扬的过程。2018 年,国际举联公布体重分级调整方案。男子举重奥运设项中,最小级别从 56 公斤级升到 61 公斤级。李发彬再也不用在赛前急降体重,导致体力大量消耗。「我更能放得开了,改到 61 公斤级后,自己在训练中成绩增长幅度大,不需要降体重,能让我充分发挥训练水平,人也更自信了,觉得自己有跟任何人叫板的能力了。」但是,级别调整后第一个世界大赛,李发彬在 2018 年世锦赛上输给了印尼选手伊拉万,眼睁睁地看着对手在阿什哈巴德创造新的世界纪录,并拿到冠军。

「不甘心,坚信自己的能力可以超越他。」这个小小的挫折没有打击李发彬的信心,反而激发了他的斗志。回想当时的备战心得,李发彬的关键词是「信念」。「我是从 56 公斤级升上来,伊拉万是从 62 公斤级降下来。我在 56 公斤级的训练水平与他参加 62 公斤级比赛的成绩相差无几。我要做的就是放开吃放开练,水平自然会增长,自己能力足够,战胜他是必然的。」

一年之后,李发彬在 2019 年芭提雅世锦赛上,以抓举 145 公斤、挺举 173 公斤、总成绩 318 公斤,包揽三枚金牌,打破抓举和总成绩两项世界纪录。这是李发彬举重生涯中一次有里程碑意义的比赛,从此他将伊拉万甩在身后。

即使这样,李发彬备战东京奥运会也非坦途。年轻运动员第一次以一号种子身份备战奥运会,总要过心理关。

从赛前很长一段时间开始,李发彬就背上千斤重任。「东京奥运会有特殊意义。我给自己定的目标很明确,去了就是要拿金牌,没有第二个选择,要拼尽全力去搏。」这样的重压显然会给他带来影响,也很容易理解。他是男子最小级别选手,将在奥运会上为中国男队打头炮,队伍向来看重开门红。他甚至说:「死都要死在举重台上 ── 以前我不能理解这句话,现在可以了。」

这是李发彬的决心,也是他的压力来源。李发彬和他的主管教练邵国强一起努力,将压力转化为了动力。邵国强从 2018 年开始指导李发彬。和很多教练不同,他没有在技术上给李发彬「动刀」,主要是「心理按摩」。「发彬最初给我的感觉总是放不开。这个孩子情商不错,训练上也挺能吃苦,但是我每次问他『今天状态怎么样』,他总是一个字:『累。』我觉得这主要是心理方面的问题,其实他不是真累,而是希望能更多地肯定他的训练。」逐渐摸透了李发彬的心理症结,邵国强开始「对症抓药」。「他以前有一些自我封闭,觉得要和教练保持一些距离。在训练和交流上,我给他更多自信和持续鼓励,让他释放。这样一来,他的能力调动得更好了。我也从心理方面入手,帮他梳理训练和比赛。」

奥运会毕竟不同于普通国际比赛,邵国强早早就开始「渗透疗法」,为李发彬减压。「赛前发彬的能力已经恢复到最好。他是奥运新兵,要提高对比赛的认知,最近几年的最好成绩,只领先主要对手伊拉万 1 公斤。我跟他说心态要调整好,对手赢是正常的,你赢也是正常的。」虽然在为李发彬增加信心、减轻压力上下足了功夫,但邵国强心里有底,「最近几次比赛,发彬的成功率比伊拉万高,年龄比他轻,我们有信心赢他。」

过了心理关,硬实力同样必不可少。「我很扛练。」李发彬能在东京赛场稳住,靠的是足够扎实的训练。战略上藐视对手,战术上重视对手,就是李发彬东京一战取胜的关键。

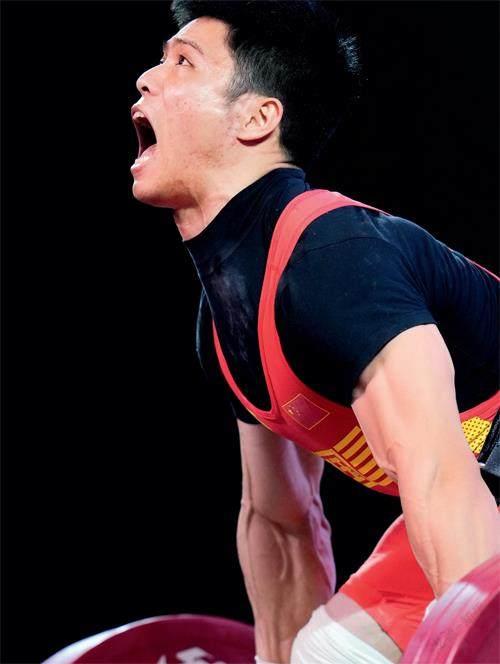

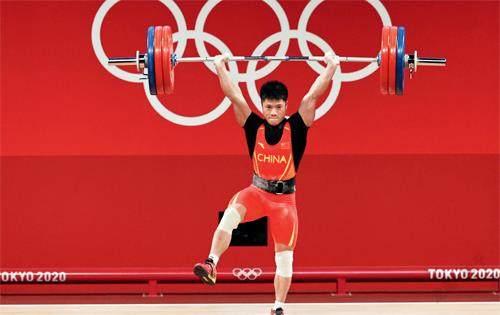

东京奥运周期,中国举重队苦练体能,尤其强化了举重运动员普遍偏弱的核心力量。李发彬正是其中的佼佼者,超强的核心能力帮助他增强试举稳定性,成功率也随之提升。在东京奥运会挺举 166 公斤时,李发彬以金鸡独立的动作完成了试举,赛后引起大家的关注,讨论度空前高涨。

「这个动作是因为我的重心发生了偏移,还好,自己核心能力比较强,硬掰回来了。这是举重的一个错误动作,初学者不要模仿,容易受伤。」其实,李发彬具备极强的瞬间爆发力、极高的平衡能力和核心稳定性。这些体能素质缺一不可,的确是凡人难以模仿和企及的。

巴黎周期 「大满贯」心想事成

东京奥运周期,李发彬基本是完美的。他拥有男子 61 公斤级奥运冠军以及抓举和总成绩世界纪录,唯独缺少挺举世界纪录。将三项纪录包圆的梦想,在巴黎奥运周期第一场国际大赛就实现了。

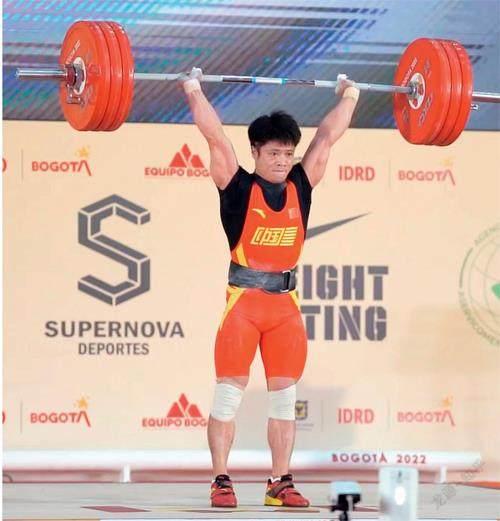

2022 年 12 月,在哥伦比亚举行的世锦赛上,中国举重队派出李发彬、何岳基联袂出战男子 61 公斤级较量,以一老带一新的组合冲击挺举世界纪录保持者、33 岁的印尼名将伊拉万。抓举比赛中,李发彬开把 137 公斤成功,将金牌收入囊中,可惜随后两次试举 140 公斤失败。20 岁小将何岳基举起 136 公斤获得银牌,伊拉万开把举起 135 公斤,随后两次冲击 139 公斤失利,排名第三。

挺举李发彬开把就举起 167 公斤,锁定总成绩金牌后,直接加到 175 公斤,要将伊拉万保持的该级别挺举世界纪录打破。虽然第二把试举失败,但第三把李发彬征服了这个重量,比赛现场响起巨大的欢唿声。至此,李发彬实现了包揽这个级别抓举、挺举、总成绩三项世界纪录。

伊拉万开把举起 165 公斤,随后两把冲击 170 公斤和 171 公斤均告失败,最终获得挺举和总成绩银牌。何岳基以总成绩 296 公斤刷新了世界青年纪录,获得铜牌。

从北京奥运会开始,印尼名将伊拉万就是男子最小级别领奖台上的常客,2018 年世锦赛上创造了 174 公斤的挺举世界纪录,如今正征战自己的第五个奥运周期。李发彬在 2020 年全国锦标赛时已经举起 175 公斤,刷新了全国纪录,只待时机成熟,就要在国际赛场刷新世界纪录。

在哥伦比亚海拔 2600 米的高原赛场,李发彬冲击挺举世界纪录前的几次试举,好像都不太兴奋。抓举失败了两把。「上场前工作人员消杀杠铃,我的握距又比较宽,手有些打滑,第二把失败了。第三把是因为第二把的失败,手用力过多,技术动作出现了问题,往后甩了。」如果不是抓举出现了两次失败,李发彬极有可能挑战总成绩世界纪录。

他完全具备这样的实力。在 2022 年 9 月举行的国家举重队世锦赛第二次选拔赛上,李发彬抓举举起了 146 公斤,超过由他本人保持的世界纪录 1 公斤,在放弃一把挺举的情况下,总成绩依然达到了 318 公斤,平了由他自己保持的世界纪录。

在李发彬看来,虽然把挺举世界纪录拿下了,但是第二把在冲击纪录特别激动的情况下失败了,第三把才成功,需要好好总结,「中国举重运动员都很想冲击世界纪录,这也是对更高更快更强的追求。新的周期,新的开始,我希望自己越来越好。」

如今三项世界纪录都写在自己名下,李发彬不会停下前进的脚步,「我一定会继续超越自我,竞技体育永远都在追赶。」

迎难而上 李发彬遇强更强

在波哥大的高原赛场,李发彬是中国举重队 2022 年世锦赛上唯一刷新世界纪录的选手,这绝非偶然。在东京奥运会后,李发彬是举重队最早投入系统训练的奥运冠军,也是最刻苦的劳模和榜样。

李发彬保持着警醒。他说:「东京奥运会之后,我感受到了英雄般受体育迷追捧,那种光环无处不在。但是我更清醒地认识到,竞技体育选手一旦不努力,就会走下坡,就不再拥有荣誉和光环。我愿意回到原来的起点,默默去努力奋斗。」

李发彬是个特别懂事、让人省心的选手,「我属于乖乖的类型,不想做大改变。继续努力训练,为祖国、为福建,也为自己取得荣誉,就很知足了。让身边的人一直以我为荣,我想的不仅是自己。」

李发彬成长中也经历过叛逆期。「小时候也叛逆过,难以忍受枯燥的训练和生活,向往自由,从队里偷跑掉。但是父母特别支持我练举重,他们和教练一起开导我,我又回去了。」说起这样的经历,李发彬自己都忍不住笑起来,「父母让我练举重,是因为他们忙不过来。」李发彬家里有三个小孩,他是最小的,父母忙于生计,没有时间管理调皮的小发彬,就把他交给了举重队。从南安体校到福建省队,再到国家队,李发彬一直以队为家,爱国主义情怀、为国而战的信念,逐渐在他幼小的心中生根发芽。「我记得是 2011 年世界青年锦标赛,在马来西亚槟城,我第一次参加国际比赛,拿到了 56 公斤级抓举和总成绩两枚金牌。那种感觉特别自豪,因为是第一次为国征战,自己想起了 2008 年奥运会看到师兄为国争光的场景,那种爱国主义情怀被特别激发出来了。」

从 2011 年成为世青赛冠军,到 2017 年天津全运会夺冠,在男子最小级别称王,李发彬曾走过艰难岁月。「2017 年之前的几年是最艰难的」,中国男子小级别一直人才济济,龙清泉、吴景彪等选手在国内外都实力出众。虽然李发彬的训练水平跟他们相对比较接近,但是比赛一直比不出来。「当时已经进入国家队,但是那几年我和教练的搭配没有产生最佳『化学反应』吧,很想证明自己,也一直承受了很大压力。」也许正是这样的成长轨迹,这种每一天都在追逐「更高更快更强」的目标,让李发彬有了将挑战极限刻进骨髓融入血液的拼劲。

巴黎奥运周期,李发彬也成了一员老将,身边有很多年轻队友在训练和比赛中对他发起冲击,比如 00 后选手何岳基、丁红杰等。李发彬对此喜闻乐见,「我觉得这样很好,因为我一直觉得自己的能力不止于现在,小队员拼劲十足,能让我更有动力去挑战极限,向更高更强的成绩突破。我也希望把自己的经验传授给新队员,帮助他们提高。」李发彬认为自己有责任树立老队员的好榜样。「新周期,朝鲜选手大概率会复出参赛,他们在男子小级别上的实力本来就很强,我们要做好应对的准备。只有把平时的训练做到极致,才有可能在比赛中战胜强大的对手。

奥运新周期举重项目的体重分级再次做出调整,67 公斤级成了非奥级别,这个级别的很多选手可能要降到 61 公斤级参赛,其中包括李发彬的队友、东京奥运会冠军谌利军。李发彬直面挑战,迎难而上。他说:「他们会给我很大的压力。我觉得压力也是一种动力,举重需要遇强则强,如果没有强大的对手,很难去达到自己心中的目标。这是一个斤斤计较的项目,你突破 1 公斤,我突破 1 公斤,大家一起在新的平台突破自我。」

作者 袁雪婧