一流运动员打比赛不仅为了钱

作者

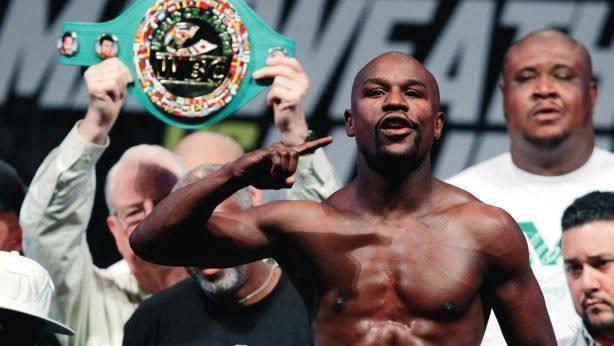

作者对弗洛伊德·梅威瑟来说,「金钱」这个绰号再恰当不过。凌晨,梅威瑟步入擂台,准备与马科斯·麦达纳的复赛。敛财仪盘从那一刻开始转动。《福布斯》杂志最近统计,过去 12 个月里,梅威瑟与劳尔·阿尔瓦雷斯及麦达纳打了两场比赛,总时长 72 分钟,收入高达 1.05 亿美元。此役加上明年两场比赛,梅威瑟预计将获得 2 亿美元的收入。

客观地讲,某些体育明星有可能得到的奖金之巨,实在令人不忿。在亚特兰大东湖高尔夫俱乐部,罗里·麦克罗伊正为联邦快递杯的 1000 万美元奖金与其他选手角逐。老特拉福德球场,法尔考将在曼联与女王公园巡游者队的比赛中证明自己配得上 34.6 万英镑周薪。塞雷娜·威廉姆斯赢得美国公开赛冠军,奖金高达 400 万美元,为有史以来单项赛事冠军奖金之最。

顶级运动员有时也会对漫天飞舞的钞票感到困惑。「对任何一个人来说,1000 万美元都是一笔巨款」,麦克罗伊在联邦快递杯开赛前称。另一位高尔夫选手巴巴·沃森则承诺,如果他赢得联邦快递杯冠军,将向慈善事业捐赠 100 万美元。

人们无从得知梅威瑟是否如此有善心,但他的故事更令人咂舌。梅威瑟是地球上收入最高的运动员,且其收入没有一分钱来自广告。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多去年收入 8000 万美元,排名第二,但他的广告赞助商多达 11 家,包括三星、耐克和阿联酋航空公司。2012 年,梅威瑟因家庭暴力入狱 90 天,不再适合为任何品牌担任代言。梅威瑟的另一位前任妻子最近也指控他有殴打行为。

梅威瑟在拳坛上的辉煌亦非同寻常。他拥有大师级技术,与麦达纳一役前连续 46 场比赛保持不败,够资格与他一战的对手已经屈指可数。很少有人将麦达纳视为与梅威瑟同级别拳手,但即便如此,他俩的比赛依然创造了超高票房,台边区座位的票价至少达到 3200 美元。人们似乎都希望看看这位 37 岁高龄的老将究竟何时才有一败?

但梅威瑟、麦克罗伊和小威廉姆斯仍有共性。对这些富得流油的明星来说,财富管理的头条规则是不要因为需要而赚钱。换言之,运动员应当评估自身精力,挑选合适的赛事,专注于冠军头衔而非排名,勿急于求成,勿过度劳累,尽可能延长自己的运动生涯。

塞雷娜·威廉姆斯就是一个极佳范例。1999 年,小威赢得自己的第一次美国公开赛冠军,15 年后的今天,32 岁的她依旧具备统治力。虽然网球运动越来越注重选手体力,赛程日趋紧密,但小威不差钱,没必要疲于奔命。因此,小威选择性参加比赛:在网球之外,她还涉足服装设计,甚至试图进军好莱坞。小威职业生涯奖金总额达到 6000 万美元,是莎拉波娃的两倍,在所有女网球选手中排名第二。

梅威瑟情况相仿。1996 年,梅威瑟打响职业生涯首秀。随后接近 20 年里,他平均每年只打 2.5 场比赛。作为一名拳击选手,如此节奏可谓休闲惬意。得益于此,梅威瑟的职业生涯很长。高尔夫球手则一向注重「缓慢而稳定」。去年美国 PGA 巡回赛收入最高的前 8 名选手中,5 人参赛场次不足 20 场。麦克罗伊最近承认自己也希望这么做。38 岁的泰格·伍兹和 44 岁的菲尔·米克尔森都会保留实力,准备最重要的赛事。巴巴·沃森不愿在盛夏打球,原因是他不喜欢太热的天气,这个时候他更乐意携家人一起度假。

关于金钱的第二项规则是最好学会忽略它。高尔夫或网球选手要做到这一点相对容易,足球运动员可就麻烦了。在球场上,一旦他们表现不佳,就会被球迷起哄:「真是浪费钱啊!」球迷的嘘声很可能让一名中锋感觉孤立无援。切尔西当年以创英格兰球会纪录的 5000 万英镑天价购买费尔南多·托雷斯,并为他提供 1000 万英镑年薪,但托雷斯加盟切尔西前 12 个月里只打入 5 球,平均每个进球价值 200 万英镑,实在太奢侈了。

某些时候,金钱带来的负担和高期望值令人心力交瘁。2011 年,中场球员乔丹·亨德森以 1700 万英镑转会费加盟利物浦,球迷普遍认为他的身价被高估。彼时,亨德森向心理学家史蒂夫·皮特斯求助,逐渐提升自己的价值。「人们对我期望值太高了」,今年,亨德森承认「在我加盟利物浦初期,应对压力是最困难的事情。」

真正伟大的体育运动员总是能够将自己在赛场上的表现与疯狂薪金区别看待。有媒体问麦克罗伊是否满脑子想着 1000 万美元的奖金。「我认为这奖金不会让我在高尔夫球场变得紧张」,麦克罗伊说,「在我看来,冠军头衔比奖金更重要」。

但高尔夫有与其他运动不同之处。每隔两年,莱德杯就会举办一届,由美国队与欧洲队对抗。莱德杯不设任何奖金,两支队伍明星云集,队员均是亿万富翁。这样的赛制安排显然无法满足所有人。2008 年,亨特·马汉曾公开将参加莱德杯的美国高尔夫球手比作「奴隶」。幸运的是在金钱当道的今天,仍有人愿意为尊严、国家荣誉以及对体育的热爱而比赛。

无论如何,演出必须继续,票房与利润亦将滚滚而来。如诸位所知,世上没有任何一个大国会拒绝举办世界杯决赛圈比赛的机会,巴西也不例外。在巴西,你甚至可以说,有人曾为世界杯而死。

译/黄一舟

作者 蒂姆·刘易斯