我与世界杯的情缘

作者

作者

第一次解说世界杯

提起世界杯足球赛这个话题,故事特别多。

过去有一个说法,真正合格的体育记者要参加过奥运会的报道,因为这是四年一届世界最高水平的综合性运动会;还得参加过世界杯足球赛的报道,因为这是世界单项组织中成员最多、对抗性最强、参与人数最多、最受全世界观众欢迎的赛事。

我在中央电视台有 31 年的转播经历,参加过六届世界杯的转播解说。在这之前,1978 年第 11 届世界杯足球赛在阿根廷举行。当时中央电视台对世界杯还一无所知,第一次通过国际通讯卫星接收转播信号。我们租用卫星,信号从阿根廷上卫星叫上行线,要交外汇;从卫星再下到北京电信局叫下行线,可以支付人民币,按分钟计价。

我们在深夜看了两场半决赛,巴西对阿根廷,荷兰对意大利。那时阿根廷队还没有马拉多纳,核心是肯佩斯,荷兰队有克鲁伊夫和内斯肯斯,这些名将让大家第一次领略到什么叫世界杯足球:欢唿雀跃的观众,精彩的破门,令人窒息的肉搏式防守,以前从来没接触过。中央电视台把宋世雄从中央人民广播电台借过来,深夜里请来唐凤翔、张俊秀、王陆、马克坚等老一代国家队队员做转播顾问。我也拿一个小本记录一些应该学习的东西。张俊秀说,那会儿都不知道巴西队哪个是济科。幸好宋世雄老师嘴皮子利索,说得很热闹,观众看得如痴如醉。

我到中央电视台第二年就赶上西班牙世界杯。由于财力问题,台里不可能派人到前方,于是派宋世雄老师和一个工程师、一个编辑到香港,每天集中比赛精彩片段,制作一个 50 分钟的世界杯专题,完成后从香港启德机场搭航班运到首都机场。我们把录像带取回来,在新闻联播以后播放世界杯集锦。这远远不能满足观众的需求,因为第一时间没有实况,知道结果后再看,总觉得索然无味。

那届世界杯,非洲新军阿尔及利亚 2 比 1 赢了联邦德国,爆出大冷门。广电部负责人问能不能把全场比赛的录像拿过来。香港那边提供录像带,但来不及解说,让我在北京来解说。取回录像带快 5 点了,只有两个多小时的时间。我们没有多少资料,只能听广播看报纸,打电话到体委科研所问情况。当时机房排满了,只能在大院里一辆转播车狭小的空间录制解说。这是我解说的第一场世界杯比赛,中规中矩,没有什么大的纰漏,谈不上精彩。第二天例会,部里的秘书进来了,说昨天吴冷西部长在简报里点名表扬小孙了,称昨天晚上这场转播很成功,年轻播音员有一定的素质和体育专业知识,特此表扬。

决赛是意大利对联邦德国。电视观众看不到直播,很有意见。广电部又一次指示,这场比赛要直播,多少钱也得花。台里临时租卫星线路,要我赶紧准备在北京演播室里解说。社教部副主任陈汉元跟我说:「小孙啊,你可以尝试一下,电视转播不一定像电台那样说得那么满。宋世雄他们在电台干了这么多年,一下子改变习惯不容易。你没有在电台待过,建议少说一点过程,多说一点门道,看不出来可以借助顾问。」

他这个主意挺好,于是我就注意减少冗长赘述,防止喋喋不休,尽力让大家听着更舒服,更精辟,尤其是在夜里,让大家听着还比较亲切。第二天有老同事跟我说,就是不要说那么多,老是报身高体重年龄,跟卖猪的似的。

译名之争与半场好球

在央视转播之前,中国的其他媒体很少有世界杯的直接报道。晚报上有一点,新华社的电稿很短,像是用材料编的。1978 年后,中央电视台开始跟国际接轨,意识到要满足观众的需求口味。当时资金紧张,录像带很贵,我们对国际足联的版权概念也没那么清楚,都觉得直播太贵了。因为没有版权,如果其他国家占用线路,我们就再也挤不进去。1981 年展开的世界杯外围赛,中国队在马来西亚对沙特,从 0 比 2 落后到 4 比 2 逆转,比赛前 15 分钟没有信号,就得等。当时没经验,不知道转播两个小时的比赛,租三个小时才能保证信号是完整的。

1986 年世界杯在墨西哥举办,我们仍然是小作坊式的转播。为了让观众看得更解渴,更清楚,更精彩,更能够体会到足球的魅力,台里特别请来原国家队主教练曾雪麟。我和宋世雄老师轮流解说不同场次,曾雪麟给我当完解说顾问,又去帮宋世雄,非常辛苦。

1990 年意大利世界杯,中央电视台有了新的提升,第一次买了报道权,独自转播世界杯全部 52 场比赛。我和宋世雄第一次到主办国去,在罗马电视转播中心租了两个小演播室和一个办公区域。宋世雄老师当时得了甲亢,到那儿以后要吃 27 种药,小药片花花绿绿的。我们没事时帮他分药,每天一包。宋老师爱喝热水,觉得这样声音亮,穿透力强,能够持久,为此买了两个暖壶,自己带一只茶杯;我们年轻人就喝凉水,没关系。宋老师转播时有两样东西,清凉油和风油精,也向我推荐,说抹上可以提神。

那年世界杯,荷兰三剑客当中有个古力特,他的名字到底译成古力特还是许力特、居力特?同事去问荷兰记者,人家当然不懂中文,但发音特别接近于古力特,和新华社的译法不一样。我们没请示领导,也没有跟新华社的同仁探讨,就用古力特,把这个名字叫开了。

世界杯上有很多纪念品,我们买了几个足球模型,回来送给朋友,特别受欢迎。那个小足球用 24 块皮子缝制,每支参赛队各占一块,涂成国旗,用手一摁就能听到这个国家的国歌。

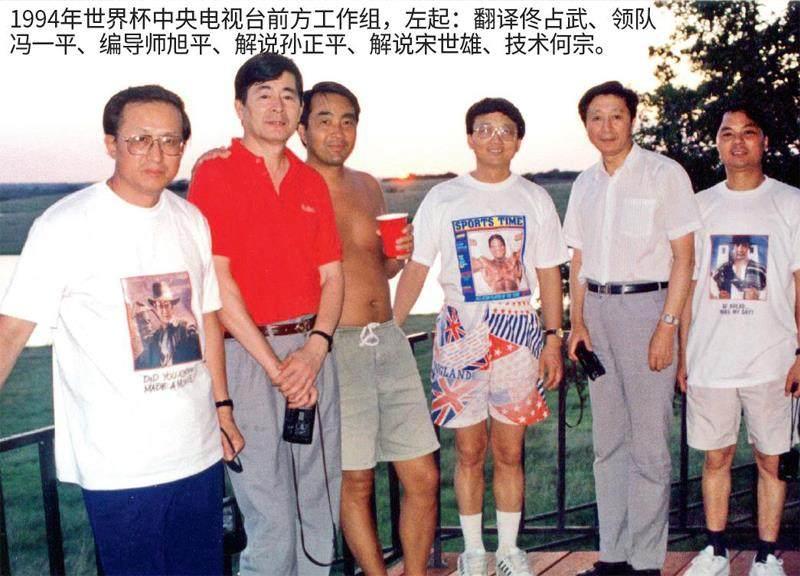

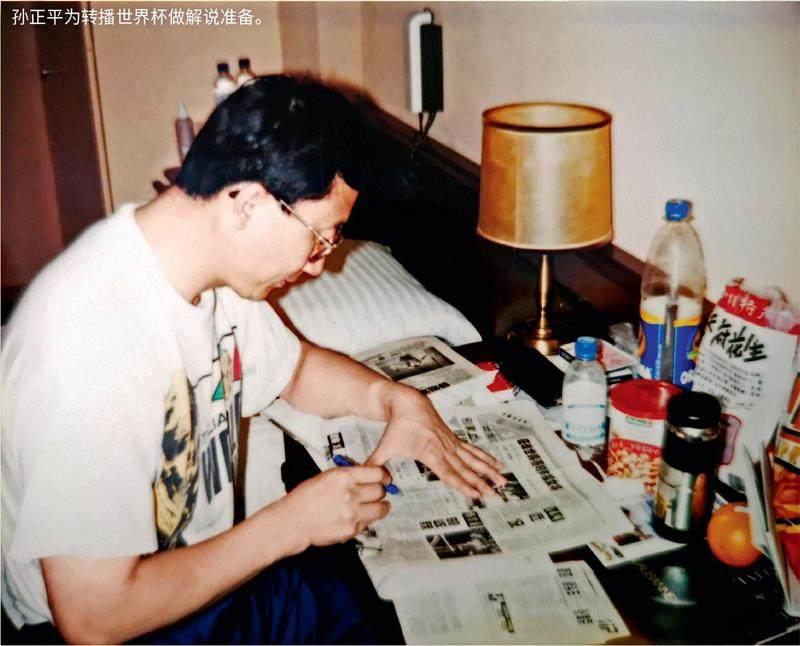

1994 年世界杯,我们到了美国的达拉斯,那里有世界杯新闻中心。解说时,同事师旭平在幕后给我递送即时信息和参考资料。新闻中心每天都有新的东西,看不过来:每场比赛前,两队的交战历史、预赛成绩;每个队员的情况,诸如谁受伤了,谁两张黄牌停赛,教练员说什么了;还有特别清晰的配图,应有尽有,导致我们准备的东西很多都成了废纸。工作间是一个漆黑的小屋,两个人依次进去把门关上才能坐下。屋里有个开关盒,万一要交流或者咳嗽,要把开关盒关上。有一天开关盒失灵,一分钟好几次咳嗽让北京那边听到了,在电话里问怎么回事,我们才知道开关失灵了,赶紧让技术员换了一个。

1994 年世界杯,我也经历了第一次在现场看世界杯比赛。之前,我转播这么多次,却没去过比赛现场。7 月 9 日 1/4 决赛,巴西对荷兰,那天正好是宋世雄老师解说,没我事。新闻中心边上就是体育场,5 分钟就可以走到。电视转播记者的球票要提前登记,新华社记者许基仁说有一张票,但他要到另外一个城市去采访。结果,就这一张票,我和同事冯一平各看半场。他看完上半场说没什么劲,0 比 0,还不如看电视呢。我说那也得体会一下啊,就去了,没想到经历了那届赛事最精彩的一场比赛。

我记得特清楚,从下半场第 7 分钟开始,16 分钟,18 分钟,31 分钟,35 分钟,梅花间竹般进了 5 个球。第 16 分钟,两个荷兰后卫有点愣神,巴西队贝贝托瞬间趟过之后形成单刀,过了守门员打进空门。因为太太刚生了一个儿子,他跟队友马津霍摆起摇篮庆祝,紧接着,罗马里奥也参与进来。这个摇篮动作给大家印象太深了,觉得很有创意。

大家都以为胜局已定,两分钟之后,博格坎普在左边趁巴西后卫还没有形成包围,小角度把球射进。下半场第 31 分钟,荷兰队在左边获得一个角球,后卫温特头球顶进。这么短的时间,2 比 2!巴西的记者起立欢唿,甚至冲荷兰记者挥拳,是一种友好的示威。荷兰的记者和观众也了不得,那个场面不到现场是体会不到的。我一个局外人,受观众和同行的感染,也跟着热血沸腾,跟着他们欢唿雀跃,摇旗呐喊,声嘶力竭,感觉自己已经不是一个记者了,就是一个观众,一个球迷。

下半场第 35 分钟,巴西队布兰科突破被绊倒,在将近 30 米的地方罚任意球,打得非常精彩,速度快,角度刁,擦着球门右边立柱进去。这个球技惊四座,被称为「世界波摧毁了郁金香」,载入了世界杯的史册。我第一次到现场看世界杯,尽管只有半场,却经历了 5 个进球,真过瘾。

1998 年法国世界杯,中央台去的人就比较多了,是我和张斌、黄健翔三个解说。张斌每天还要做专题和采访,对象包括郑梦准、查尔顿等国际足联官员和外国运动员。决赛法国队 3 比 0 胜巴西,那场比赛是我在世界杯的最后一次现场解说。当时不看好法国,没想到报巴西队出场阵容的时候,说罗纳尔多昏厥了,到现在都没搞清楚原因,但说明队里已经有了不和谐的因素。出场时,罗纳尔多确实没有神采了,不像在其他场次那么锋利,那么活跃。

2010 年南非世界杯,我只解说开幕式和闭幕式,台里有更多年轻解说员,比赛基本都是现场直播。

那届比赛开幕式很有特点,南非的球迷戴着国旗颜色的围巾,满场都能看到。我买了十来条带回来,特别受欢迎,还有小喇叭呜呜祖啦,一吹嗡嗡响。那次转播中规中矩,因为资料都是现成的,程序也是现成的。我们转播结束得比较早,但整个程序刚一结束,不到五分钟,曼德拉忽然现身。他在南非的声望和国际影响力非常大,大家都觉得特遗憾,可是转播信号已经切走。如果加上曼德拉参加闭幕式的镜头,这次转播会更完美。

「粗茶淡饭」也要说出道理

年轻的播音员思路活跃,各有各的风格,在解说中融入风俗、民情、地理等接地气的东西,球迷很喜欢。早年解说世界杯,资料就是一摞一摞的剪报。宋世雄老师往往提前好几天就「背书」。现在有人不理解,说比赛时翻着看不就完了吗?那时没有更多的渠道,如果把十一个人和两三个替补队员背得滚瓜烂熟,包括身高、年龄、体重、外号,说明功课做得好。他早年在电台解说,如数家珍是必须的,一分钟都不能停,停了就算事故。这不像电视解说,三分钟不说话也没关系,观众看得懂。

老解说员提示我们,要记住每个人不同的身形、发型、跑步姿势、技术特点和位置。屏幕上一出现,能够知道是谁或要做什么,不然镜头拉远,可能就认不出了。现在不一样了,着名球星大家都认识,一出来就给个特写,马上清楚了。但是战术打法、场上形势和背景情况等方面,还是很考验解说员的功底。

早年间,我们只是知道球星的名字,他在球场上什么样谁也没见过,那就挺难的。后来我们感觉到,不是什么都需要娓娓道来,当遇到精彩的射门、扑救,解说可以有情绪的渲染和描述。中国的体育报道是上世纪 50 年代从乒乓球起家的,不管是广电的解说还是报纸杂志,一些受人尊敬的老记者都是从报道乒乓球起步。乒乓球毕竟是两个人,画面重复,解说的内容比较集中。但足球可不是,特写镜头中,大部分运动员不在画面上,全景画面中人又很小,怎么说清楚是个挺难办的事。那时候,我们的转播能力有了很大提高,但是还达不到现在的要求。中央台设备最全、规模最大时,曾用四台摄像机转一场足球赛。现在看到的世界杯直播,有几十个摄像机位,可以放大,可以从不同角度切换。运动员的小动作,犯规是恶意还是无意,看得清清楚楚。北京 2008 年奥运会上,我们的转播能力有了巨大提升,好几个项目是由中国的电视机构向全世界提供信号。

追根溯源,我们很不容易,不过,看中国足球和看世界杯足球还是很不一样。每四年看一回世界杯,精彩过瘾。回到中超一看,一落千丈,不光是踢球的差距。我们这些做信息服务工作的,还有球迷们,看世界杯是享受盛宴,回到中超是淡饭粗茶,简直受不了。咱们自己确实不行,解说中还不能回避,这不容易掌握。未来的解说员想要有点突破,一定要在面对这些矛盾时,说出点道理来。光给高水平比赛叫好,谁都会。把中超编一段破门集锦,那也好看着呢,但是放 90 分钟就不好看、不好说了。

现在电视观众的需求高,年轻人看球的起点也高。他们不是看着落后的足球一步一步走过来的,而是看着五大联赛长大的一代,以为那就是足球。其实,那是世界足球的精华,还有很多地方差距很大。现在的观众看的是高水平的转播和高清的电视,而过去黑白电视的年代,屏幕上净是雪花,9 寸,14 寸算很大的了,几十人上百人围着小电视看转播,路就是这样走过来的。

对于解说,观众的反馈方式最早是写信,现在是通过网络,各抒己见,总会有人不满意。有的人不喜欢某一场解说,就带着情绪肆意批评、谩骂。现在,一场比赛可能有几十人在不同网站上解说,网站为此花了大价钱,追求适合更多年轻人的口味,但未必真能说到一定高度和深度。

四年一度的世界杯又来了,我们应当了解历史,知道世界杯是怎样一篇一篇翻到今天的。

责编 王敬泽 陶莽

作者 孙正平