顾彬:中国文化是包容的

作者

作者

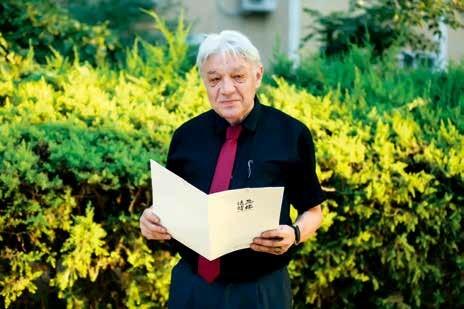

德国波恩大学汉学系终身教授、汕头大学文学院特聘讲座教授沃尔夫冈·顾彬(Wolfgang Kubin),是当代德国着名汉学家、翻译家、作家,毕生致力于中国古典文学、中国现当代文学和中国思想史等领域的研究。他编着有德文汉学期刊《袖珍汉学》《东方·方向》,主要译着和作品有六卷本《鲁迅选集》、十卷本《中国文学史》、十卷本《中国古代思想家丛书》。他从事教学和研究工作近半个世纪,为中国和欧洲培养了大量的翻译人才、外交人才、汉学专家。因在学术研究、翻译及文学创作上的突出成就,他曾获多个奖项,包括德国翻译界最高奖——「约翰·海因里希·沃斯奖」以及「中国政府友谊奖」「中华图书特殊贡献奖」「中坤国际诗歌奖」等。顾彬关于中国文化的解读,为我们从一个新的视角认识中国和中国文化,打开了一扇思想之窗。

走进中国文学的殿堂

尽管今日的顾彬以文学研究和翻译着称,但据他介绍,他最早的专业是哲学和神学,后来感觉自己还太年轻,无法把握、理解哲学和神学的深邃义理,于是便转而研究德国文学了。

上世纪 60 年代,顾彬开始学习古代汉语,逐渐培养起对中国文化的兴趣。当时,限于国际环境,为了增加对中国文化的理解和体认,顾彬只能先到受中国文化影响甚深的日本,期望在日本能够发掘更多关于中国古典文化的余绪。

顾彬的博士论文,写的是唐代诗人杜牧的抒情诗。通过研究中国古典文学,他对中国和中国文化的兴趣越来越浓,也更期待有朝一日能到中国实地考察学习。上世纪 70 年代,中国与联邦德国建立正式外交关系,在取得博士学位后,顾彬有机会来到中国,到当时的北京语言学院(今北京语言大学)学习中文。在此期间,他第一次细致系统地阅读了毛泽东、鲁迅等人的着作。

此后,顾彬先后在柏林自由大学、波恩大学任教,讲授中国文学,培养翻译人才。自 1985 年起,他在德国培养了一批文学翻译工作者,他们翻译了大量的中国现当代文学作品,为中国文学走进德国发挥了重要的桥梁和纽带作用。

「儒家主张集体的拯救」

几十年来,顾彬无数次踏上中国这片热土。如今已年逾七旬的顾彬,仍频繁往来于中德两国之间,中国日新月异的发展进步,让他必须保持对当下中国的关注和研究,唯其如此,他的学术研究才有明确的指向性和鲜活的生命力。

今日中国,伴着民族复兴步伐加快,自上而下大力倡导弘扬中华优秀传统文化。顾彬从自身理解和感受出发,认为中华优秀传统文化中,有三种理论对他影响深刻:儒家的「学习」理论、道家的「放松」理论、佛家的「虚空」理论。他特别补充说,儒家的「学习」理论包括两部分,「学」指「学习」,「习」指「练习」。这其实就把握住了儒家思想的真谛,按照儒家的本意,学习与实践不可分割,知与行要在人身上实现完美统一。

曾经,顾彬最欣赏、最关注的中国古代人物是庄子,因为「《庄子》语言美,故事令人印象深刻,思想有深度」。但现在,他更喜欢谈孔子,他给出的理由是:「目前,无论哪一个社会,恐怕都需要这样的老师——多谈人与人的关系的老师。庄子代表道家,道家主张个人的拯救;孔子代表儒家,儒家主张集体的拯救。从某一个角度来说,《论语》的『仁』就包括『我』和『你』。」

顾彬还站在中德文化比较的立场上指出,德国当代哲学便受到孔子、孟子等儒家思想家的影响。他说:「20 世纪的德国哲学发展了『你与我』的理论,特别强调人与人的关系。不论德国哲学,还是中国哲学,其共同点就是——人只能通过学习和练习,才能做真正的人。」而对于中国哲学和德国哲学的差异,顾彬则认为主要体现在出发点的不同上:德国哲学以「个人」为出发点,中国哲学以「集体」为出发点。这种对中德哲学不同之处的简化论述,显然有利于我们从宏观上进行文化比较。

「给别的文化留有一点余地」

在保护本民族文化上,顾彬提醒我们,要敢于面对过去,要用历史的眼光和观点,对历史中具体的人和事,进行认真而理性的分析。他说:「不要怕历史,只有面对过去,才能保护文化,传承文化。」

带着这种「具体问题具体分析」的态度,顾彬谈了他对「西方」这一概念的理解。他说,历史地看,「西方」这个概念让中国人把欧美看成了一个整体。事实上,具体来说,中国人所谓的「西方」,包括太多不同的文化和文明,不可一概而论,因为美国与欧洲不同,欧洲内部各个国家也大不相同,「德国就完全是另外一种世界」。

他还以马丁·海德格尔为例进行论说。海德格尔是 20 世纪德国着名存在主义哲学家。顾彬认为,尽管海德格尔于 20 世纪三四十年代做过错事,但是他的哲学思想基本上是没有问题的。「在德国,我们把人与作品分开来看,人会有罪,但他的大作却不一定。」顾彬以此来提醒我们,对于一些大思想家、文化学者的思想观点、行为选择,要进行具体分析,还要带有一种理性客观的理解。

这种品人论事的立场和态度,显然受到了中国哲学,特别是儒家哲学的深刻影响。顾彬接着说道:「中国文化基本上是包容的,它总能给别的文化留有一点余地。人应该承认,除了『我』以外,还有别的、不同的文化和文明。」的确是这样,今天,中国积极倡导不同文明之间交流互鉴、和谐共生,主张不同民族、不同国家、不同文化之间「美美与共」,其实都是受到了传统儒家哲学的感染和熏陶,这便是孔子思想在今日中国和世界的最大价值及影响之所在。

「以前,我主要翻译中国现代、当代文学,近年来我翻译的基本上都是中国古代哲学。外国人喜欢更多地了解中国哲学,还有不少中国作品没有翻译过。」据顾彬介绍,正是基于外国人对中国文化、中国哲学的包容精神、集体意识的这种好感,才令他乐于从事中华经典作品外译工作,他希望通过自己的翻译来不断满足德国人日益增长的对中国哲学,乃至中国文化的浓厚兴趣。

优秀作品需要有情怀的人去翻译

这是一个科技发展日新月异的时代,今天,我们可以利用许多科技含量很高的智能翻译软件,进行跨语言的沟通互动,这为我们从事中外交流工作带来很大便利。但顾彬认为,翻译软件尽管很流行,但并不能完全取代人工翻译,人工翻译的作用在未来将不会被弱化,他给出的理由是:「优秀的作品需要人去翻译,因为这些作品都会创造出自己的语言风格和特色思路,这些不是翻译软件能够把握的。」事实的确如此,就拿中国古代哲学着作来说,那些历久弥新的经典都具有很强的思想性和艺术性,其哲理发人深省,其语言优美动人,而这些深刻的思想和优美的语言,又怎能单纯依靠翻译软件,以另外一种语言体系展现出来呢?

「优秀的作品需要人去翻译」,这只是顾彬讲出来的表层意思,他还以他几十年如一日的翻译实践告诉我们,优秀的作品需要「有情怀的人」去翻译。这种情怀,不仅包括对翻译这份工作、这种职业本身的热爱,更包括对以书作形式呈现出来的翻译对象及其所呈现出的价值取向、文化品格、精神境界的敬重与仰慕。正如他所言:「翻译不能只从内容上翻译,还应该翻译它的味道、它的特点、主人公的灵魂。」

谈到翻译对象的选择,顾彬介绍说,对于中国古代、现代作家,在选择上相对比较容易,因为尽管中国古代、现代哲学家、文学家有很多,但他们流传至今的作品,不少都是经典之作,「无论我选谁,都会满足我对哲学、语言的要求。」而中国当代作家及其作品实在是太多了,他只能靠熟悉的朋友去推荐,并从中进行筛选。好在了解他的朋友总能给他提供有价值的信息,并提出有价值的意见和建议。

目前,顾彬正在撰写一套 12 册的《中国经典诗人丛书》,且已经完成了其中《李白》这一本的写作。祝愿他的翻译事业百尺竿头,更进一步;更期待他为推动中德文化交流互动、中国文化「走出去」发挥更重要的作用。

(本文图片由受访者提供)

Kubin: Chinese Culture Is Inclusive

Wolfgang Kubin, a tenured professor at the Sinology Department of the University of Bonn (Universit?t Bonn) and a chair professor at the College of Liberal Arts, Shantou University, is a famous German sinologist, translator and writer, who has devoted his life to the study of classical Chinese literature, modern and contemporary Chinese literature, the intellectual history of China, and so forth.

In the 1960s, Kubin began to learn ancient Chinese, and gradually fostered an interest in the Chinese culture. Since 1985, he has fostered a number of literary translators in Germany, who have translated a large quantity of modern and contemporary Chinese literary works, and served as a significant bridge and bond for the entry of Chinese literature into Germany.

Over decades, Kubin has set foot on the land of China numerous times. Now, Kubin in his seventies still travels to and fro between China and Germany. China’s rapid devel- opment and progress have prompted him to keep an eye on and maintain a study of today’s China. Only in this way can his academic research have clear direction and fresh vitality.

For the protection of national culture, Kubin reminded us to have the courage to face up to the past, and earnestly and rationally analyze the specific figures and events in history from a historical perspective.

In his view, Chinese culture is basically inclusive, and always leaves room for other cultures. We should admit that there are other different cultures and civilizations apart from “our own”.

Kubin said that because of his fondness of the inclusive spirit and collective consciousness of Chinese culture and philosophy, he is always willing to be engaged in the translation of Chinese classics, and hopes to continuously meet increasing German interest in Chinese philosophy and culture with the help of his translation.

作者 杜玮 常樯