最后的打铁匠

作者

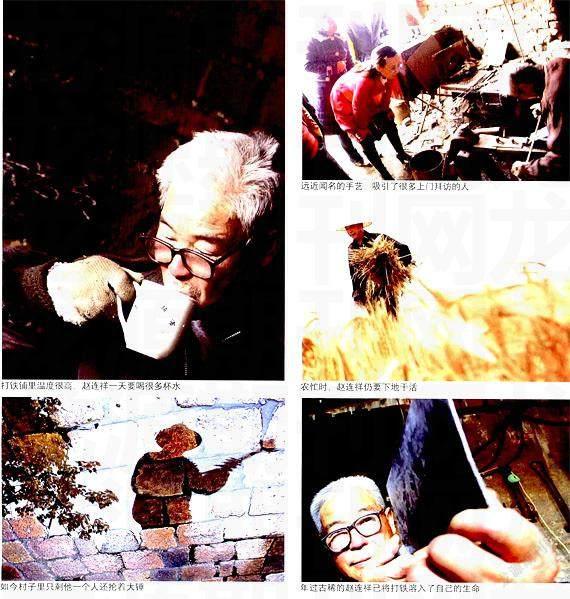

作者飞溅的火花,是他生命的光芒,落下的锤声,是他人生的节拍。

铁匠,一个曾经熟悉的职业,如今已经几乎销声匿迹了,随着机械制造业的迅速发展,叮叮当当的打铁声渐渐在人们的生活中远去。但在济南市章丘普集镇孙家村,一位古稀老人仍在坚守着手工打铁这门老手艺。

老铁匠名叫赵连祥,现今70多岁,在普集镇,他的名气有如那锵锵的铁锤声般响亮。

走进赵连祥家的小院,院子北面就是一个简易的打铁棚,老人正在打制一把乡亲订做的菜刀。只见铁锤在他手中上下挥舞,清脆的响声回荡在铁砧上,他布满岁月痕迹的脸上已经全是汗水。见记者来,他放下手中的活计,讲起自己的入行经历。他从16岁开始便跟着祖父和父亲学习打铁,到目前为止,已经近60年了。镰刀,斧头,菜刀、锄头、耙子等铁器,他样样拿手。每一件诞生于他手上的铁器,都被他烙上一个“赵”字,作为它们的标志,更是他对自己手艺的一种自信和骄傲。

打铁是件苦差事,一把铁器的诞生,要经过烧、锤、敲、磨、淬火等十几道繁琐的工序。火炉的高温,飞溅的火星、沉重的铁锤……处处考验着打铁人的毅力。赵连祥因打铁而积劳成疾,落下了一身“职业病”,再加上年岁已高,面对天天到来的订单,赵连祥显得心有余而力不足。“还有二十多把刀没做呢”,他的话语中带着几多无奈。

打铁占去了赵连祥大部分时间和精力,然而,打铁的收入却非常微薄,只够挣点零花钱。农忙的时候,他和老伴仍要下地干活。老人说,自己并不靠打铁来养家糊口,只是打了一辈子的铁,怎么也放不下手中的锤。

因为苦,因为赚不到钱,没有人再愿意学习打铁。曾经跟赵连祥打过几年铁的大儿子和几个慕名来学手艺的学徒,最后都放弃了。原来村里还有几个打铁匠,后来也都转了行。现在,只剩赵连祥一个人还在守着火炉,抡着大锤。

告别赵连祥时,黄昏将至,在暮色中,老人叮當的铁锤声显得幽远而孤寂,随着我们渐远的脚步变得越来越模糊。

作者 周 瑾