聆听革命文物里的故事

作者

作者

在历史的进程里,革命文物不仅是一连串事件、英名和业绩的记录,更是一系列浩然正气、时代价值和精神升华的感召。每一处旧址背后,都有一个礼敬故事;每一件展品背后,都有一段浓浓深情;每一次感动背后,都有一种心灵洗礼。近年来,山东省大力保护革命文物,努力把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好。

「宣言」照初心

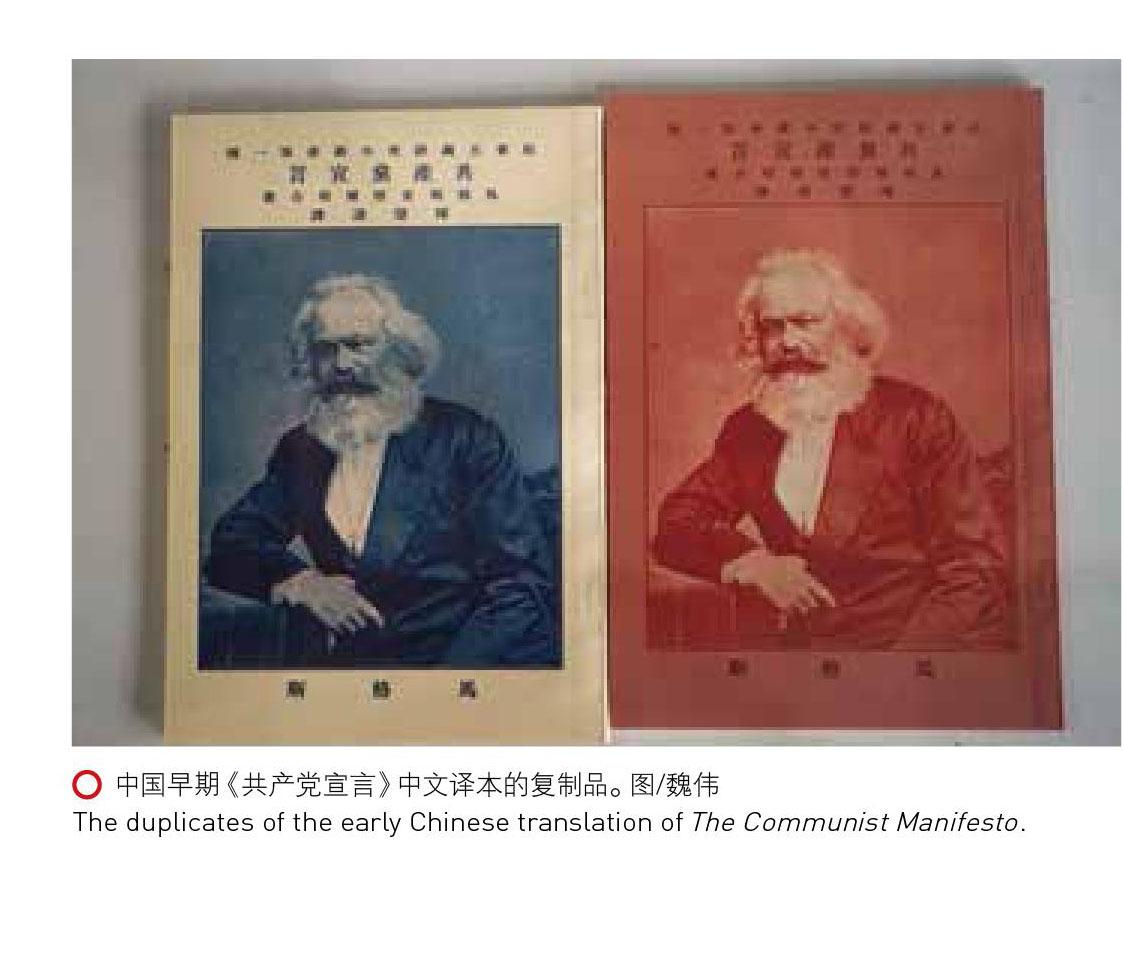

在山东众多的革命文物中,1920 年 8 月出版的中国最早版本的《共产党宣言》中文译本十分珍贵,中国目前仅存 12 本,其中之一就珍藏在东营广饶县。如今,斑驳的纸张上面,字迹依稀可辨。可以说,这本小册子能走过百年风雨而保存至今,其辗转过程就是历史的奇迹。

1920 年,一批初步具有共产主义思想的知识分子,积极筹备中国共产党的成立。为更广泛传播马克思主义,陈独秀带着日文和英文版《共产党宣言》,约请日本留学归来的陈望道把它翻译成中文。陈望道躲在义乌农村的柴屋里,全身心投入到翻译工作中。这年 8 月,第一版中文《共产党宣言》面世。据史料记载,尽管第一版标题将「共产党宣言」误排为「共党产宣言」,却没影响所印的 1000 册很快赠售一空,在上海出现了争相传阅的热潮。然而,曾经指导过中国革命的第一版中文《共产党宣言》实物,在新中国成立后 30 多年来一直没有被发现。

作为「国宝」级革命文物,这本《共产党宣言》是怎样出现在山东农村的?又是如何被保存下来的呢?追根溯源,东营藏本的《共产党宣言》最早在济南共产主义者中广为流传。济南早期共产党员张葆臣在党内负责发行党刊,成为这本《共产党宣言》的最早收藏者。随后他转送给在济南从事革命活动的刘雨辉,刘雨辉回故乡东营广饶时,带来了一批关于马克思主义的书,其中就有这本《共产党宣言》。刘集党支部的党员们,晚上经常聚集在党员刘良才家的北屋,在煤油灯下学习这本《共产党宣言》,入冬农闲时节,党支部举办农民夜校,这本书又成了刘良才等宣讲革命道理的好教材。

其后的 15 年间,这本《共产党宣言》经手数位革命者和党员,他们冒着生命危险将「禁书」多次转移保存在灶头、粮囤里……1941 年 1 月 18 日这天夜间发生了震惊全国的「刘集惨案」。在这场惨案中,《共产党宣言》最后一名保存者刘世厚本已逃出村庄,看到全村陷入一片火海时,担心藏在屋山墙雀眼中的《共产党宣言》被烧毁,便冒险潜回家里,在烈火中爬上屋山墙,救出了这本书。就这样,刘世厚将《共产党宣言》视若珍宝般地保存了几十年。1975 年秋天,广饶县文管会到村中征集文物,84 岁高龄的刘世厚将《共产党宣言》捐献给了国家。后经查考,被认定为国家一级革命文物。

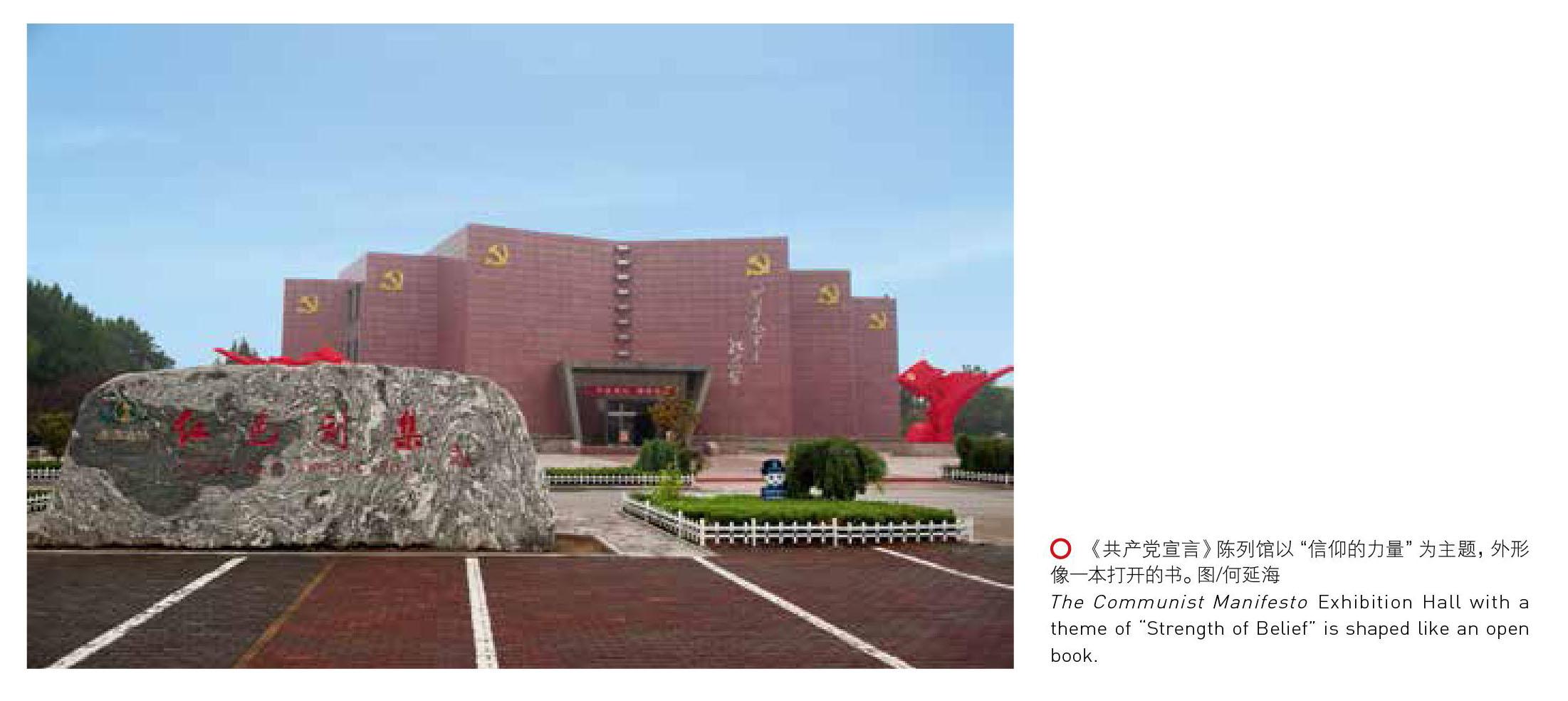

刘世厚老人的壮举,无疑保存了红色中华的「文化基因」。为将这份精神持续传承,2012 年,东营市广饶县深入挖掘保存和使用首版《共产党宣言》中文全译本这一独特的红色资源,在大王镇刘集后村建设了《共产党宣言》纪念馆。2020 年以来,为纪念首版《共产党宣言》中文全译本出版 100 周年,迎接中国共产党建党 100 周年,东营市实施了《共产党宣言》纪念馆改造提升工程,聘请权威专家作为顾问,重新设计布展,提升功能定位,拓展内涵体系,并更名为《共产党宣言》陈列馆。

像《共产党宣言》陈列馆这样的不可移动革命文物在山东还有很多。据《第一批山东省革命文物名录》统计,山东省不可移动革命文物共 897 处,其中包括全国重点文物保护单位 12 处、省级文物保护单位 179 处、市县级文物保护单位 491 处、一般不可移动文物 215 处。

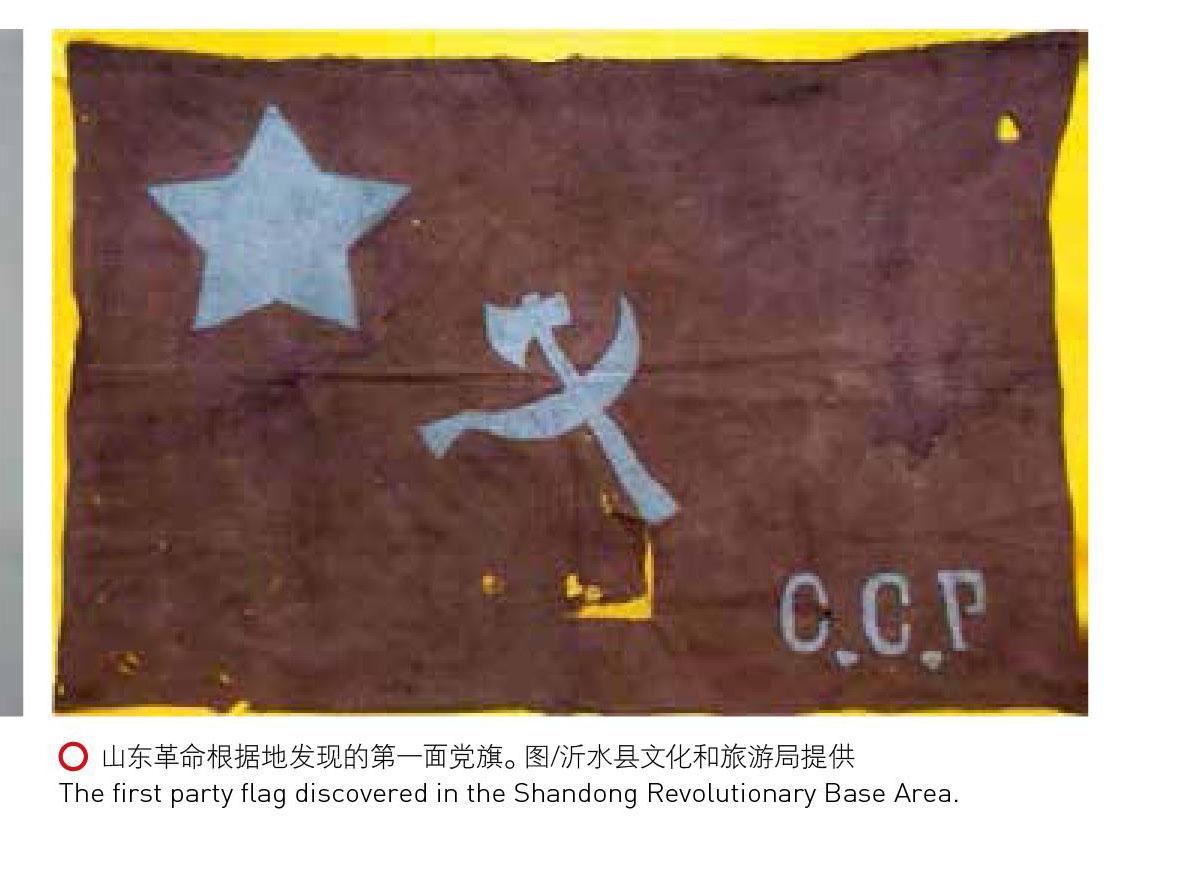

永不褪色的党旗

除了不可移动革命文物,票据、书籍、家信、武器、纪念章、生活用品等可移动革命文物也在诉说着自己的故事。在临沂市沂水革命纪念馆里,保存着一面迄今为止山东革命根据地发现的第一面党旗,这面党旗之所以能流传下来,离不开一位老党员的精心守护。

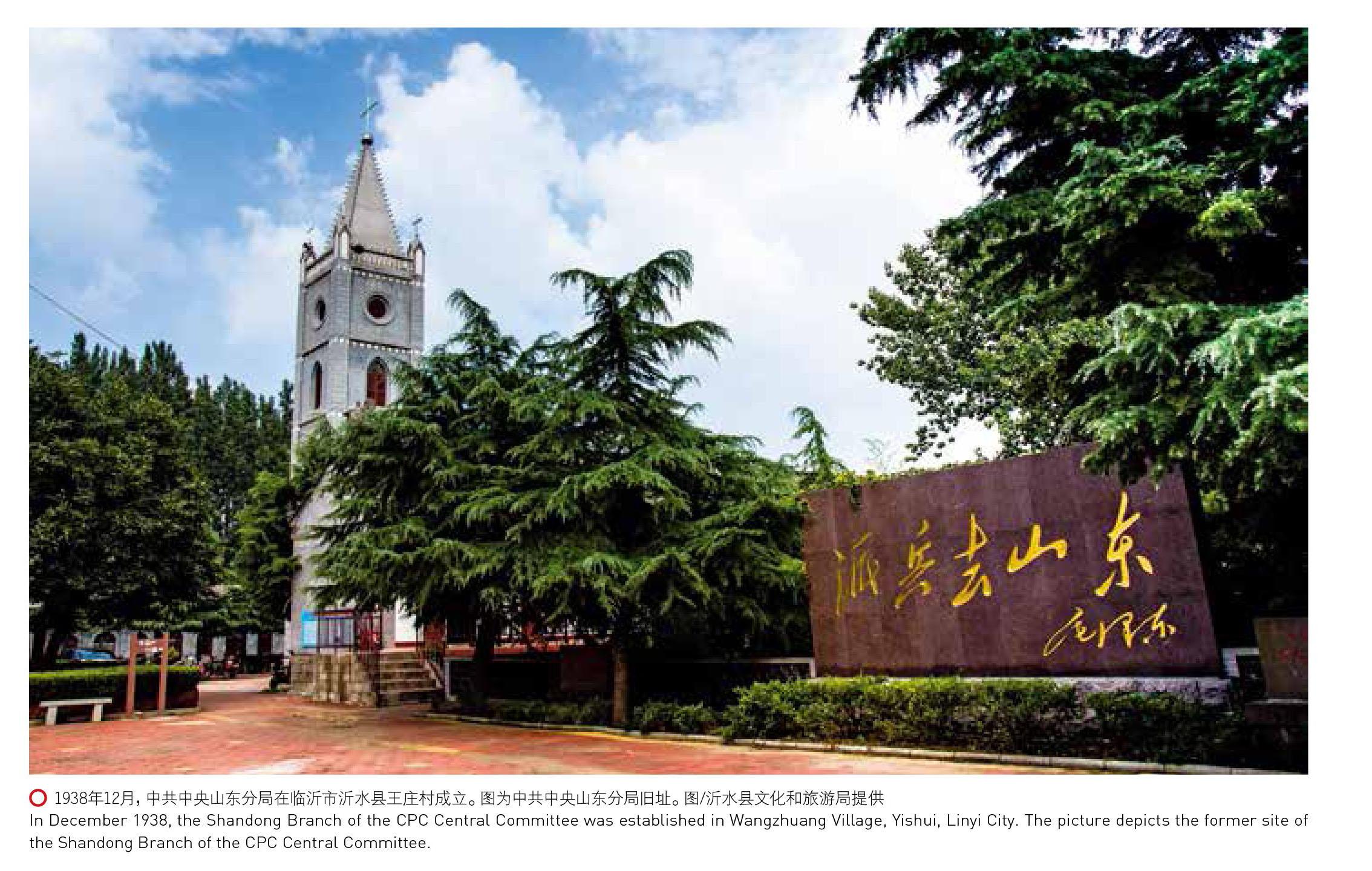

1938 年 12 月,中共中央山东分局和八路军山东纵队在临沂市沂水王庄村成立,沂蒙山区成为全省革命根据地的核心。党的干部奔走在沂蒙大地,发动群众,播撒火种。1939 年春天,妇女干部赵煜琴来到沂水泉庄镇马头崖村,根据多方考察,她介绍积极向党靠拢的刘洪秀加入了中国共产党,临走时,还把一面亲手缝制的党旗交给了刘洪秀,并叮嘱他要发展新党员,要在党旗下宣誓。刘洪秀接过党旗说:「你放心,有我在,就有党旗在。」

山岭间、草屋里,在这面党旗下,刘洪秀有空就给村民们讲述镰刀、斧头的意义。到了 1939 年底,马头崖一个不足 200 户的小山村,已有党员 54 名,成为当时的抗战堡垒村。

面对敌人的反扑「扫荡」,刘洪秀视党旗为生命,有时把党旗缝在衣服里,有时藏在房梁上、山洞中,随时转移。1940 年 3 月的一天,村党支部举行秘密会议时遭到突然袭击,刘洪秀发展的党员张鋂为了引诱敌人,主动暴露,不幸被捕。面对酷刑,张鋂英勇不屈,毅然赴死,用生命保护了党旗的秘密。

新中国成立后,刘洪秀仍在家里种地,没有外出工作,一直小心翼翼地保存着这面党旗。刘洪秀的儿子刘兆生说:「我父亲的床铺谁也不让动,都是自己收拾。直到他上了年纪,有一次我们去给他收拾床铺,发现枕头底下有个包袱,我们才知道他是为了保护这面党旗。」

1992 年刘洪秀临终前,把用生命守护了 53 年的党旗献给党组织,完成了一位老党员半个世纪的信念与守护。刘洪秀说:「这不就是我的生命吗。」几尺素布,因为绣上了镰刀斧头,就被赋予了无上崇高的价值。时至今日,这一面党旗的颜色虽已褪去,但这红色已染遍齐鲁大地。

深挖革命文物资源

作为全国较早公布革命文物名录的省份之一,山东的革命文物数量位居全国前列,丰富的革命文物具有较高的价值和丰富的精神内涵,充分体现了山东军民在中国共产党领导下为民族独立和民族复兴作出的巨大牺牲和重要贡献,是弘扬沂蒙精神、艰苦奋斗精神的重要载体。为了让这些革命文物发挥更大的价值,山东各地积极采取保护革命文物的措施。

去年年底,济南市莱芜 709 文化产业园申报的「红色文创让革命故事喜闻乐见」、铁道游击队纪念馆申报的「『红色基因传承 +』的实践」等 10 个项目被评为 2020 全省革命文物保护利用典型案例。其中青岛党史纪念馆申报的「讲红色藏品故事传承先辈革命精神——青岛党史纪念馆创新做好革命文物展示」项目更是获得广泛好评。

青岛党史纪念馆是山东省文物保护单位,馆舍建于 1904 年,全面展示青岛党组织自 1923 年建立以来艰苦卓绝的奋斗史和辉煌历程,展示历史文献、藏品 200 余件。多年来,青岛党史纪念馆积极探索让馆藏革命文物「活起来」的路径和方法,深入挖掘文物藏品产生的时代背景、蕴含的历史信息和细节,展示文物藏品蕴藏的革命精神。为满足人们日益增长的党史国史学习需求,创造生动的红色文化学习体验,纪念馆借助新媒体平台开展线上「讲红色藏品故事传承先辈革命精神」活动,让红色场馆更好地服务社会。针对移动终端浅阅读习惯,纪念馆编写短小精炼的藏品故事,配以文物藏品照片、相关历史图片、纪念馆最美声音讲述音频及背景音乐,让红色藏品故事可听可视可赏,富有感染力和生命力。红色藏品融入展厅展览内容,起到了以图片说历史、以文物讲故事的生动展示效果。

此外,枣庄市也将「全力打响铁道游击队红色文化品牌」分别列入市委常委会年度工作要点、政府工作报告,并明确了「搭建一个平台、唱响一支红歌、建好一个展馆、打造一个基地」「四个一」工程。其中,铁道游击队纪念馆自 2019 年 7 月 1 日开馆以来,很多做法让人眼前一亮:铁道游击队精神研究会的成立,为革命老区发展凝神聚气;铁道游击队党性教育基地的打造,丰富红色沃土资政空间载体;「九个一」红色研学课堂的开办,讲好英雄故事激活旅游增人气;红色经典旅游宣传推介的广泛开展,更是提升铁道游击队红色文化品牌知名度。

随着各地对革命文物保护意识的提高,我们相信即使岁月流逝,这些革命文物也不会被湮没在历史长河中,而将变得更加生动,将红色精神赓续传承下去。

Listening to Stories of Revolutionary Heritage

In the modern history of China, the people of Shandong had been standing in the forefront of resistance against imperialism and feudalism, performed immortal feats for national liberation and the founding of new China, and made significant contributions to China’s revolution and construction. In this aspect, there are numerous heroic and moving deeds and a lot of revolutionary relics, which are the material carriers and witnesses of the times.

Earlier this year, the list of the first batch of revolutionary heritage of Shandong Province was announced, including 897 immovable revolutionary heritage sites and 3,233 movable and precious revolutionary relics. Shandong is one of the earliest provinces to publish the list of revolutionary heritage nationwide, and ranks among the top provinces nationwide in terms of the number of revolutionary relics, which further confirmed that Shandong has a long and rich revolutionary tradition and history.

Among numerous revolutionary relics, the earliest Chinese translation of The Communist Manifesto published in August 1920 is fairly precious. There are only 12 copies in China, one of which is collected in Guangrao County, Dongying. Now, the writing on the mottled paper is still legible. The pamphlet surviving a century of wind and rain is a historic wonder.

The Party history museums and museums in Shandong display all sorts of revolutionary flags from the early days of the founding of the Party. Though they have different designs, they are flags guiding the communists to forge ahead. The first party flag discovered in the Shandong Revolutionary Base Area is preserved in the Linyi Yishui Revolutionary Memorial Hall. This flag is “82-YearOld”. Its survival depended on the meticulous protection by Liu Hongxiu, an old CPC member. In 1992, Liu Hongxiu devoted the party flag that he guarded for 53 years to the Party organization before his death, completing an old CPC member’s faith and protection lasting half a century.

作者 魏伟