「图书饱 +」,打开另一片「书海」

作者

作者

曾经,人们获取知识重要的途径之一,就是通过在图书馆翻阅图书获得,如今这些公共图书馆不仅仅停留于严谨严肃的知识重现,开始「走出去」以另一样的方式延展至人们生活的每个角落,营造一种高品质的阅读新体验。

「我们将图书馆的文学历史类、社会科学类和旅游休闲类图书近 3000 册配送到咖啡一条街的咖啡店内,让咖啡馆由单纯的休闲场所打造成一个能够提供阅读体验的馆外图书服务点。」

注目于书本,低头阅读时的沉静,是一个城市最好的风景。在青岛大学路,借助于「啡阅青岛」配书项目,昔日多是年轻人独享的咖啡馆里,不乏白发苍苍的老者,咖啡香与书香良久弥漫,筑起城市文化新空间。

曾经,人们获取知识重要的途径之一,就是通过在图书馆翻阅图书获得,如今这些公共图书馆不仅仅停留于严谨严肃的知识重现,开始「走出去」以另一种方式延展至人们生活的每个角落,营造一种高品质的阅读新体验。

「图书馆 +」服务,让「悦」读无处不在

去年 11 月,在澳大利亚阿德莱德市留学 3 年的陈汉霖回到家乡济南。长期生活在国外的他,没想到家乡的变化这么大,尤其是公共图书馆建设。他说,在阿德莱德也经常去图书馆,但那里图书馆的馆舍面积跟济南市图书馆无法相比,图书馆门口也没有能显示借阅量和进馆人次的显示屏。

陈汉霖所说的显示屏,是济南市图书馆近年来推动智慧图书馆建设的一部分,它的专业名称是「大数据分析系统及智慧墙」平台。该平台通过挖掘分析图书馆用户产生的文献流通、电子资源访问、阅读需求变化等「行为内容」,整合图书馆服务应用数据,形成可视化展示模块,实现了读者与图书馆的「无缝实时」对接。这只是山东省公共图书馆提高硬件设施水平的缩影。

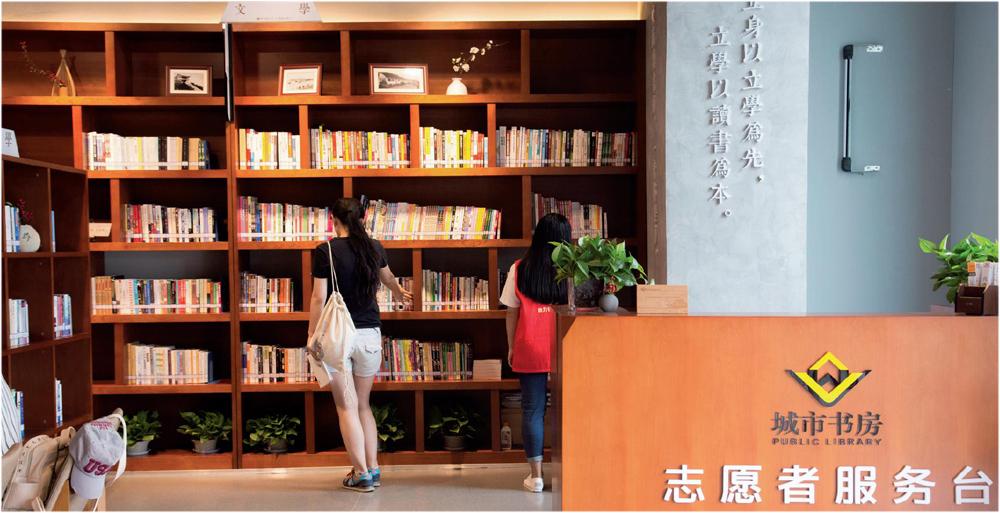

没有舒适的阅读环境,图书馆的吸引力也会大大降低。近年来,山东不断改善各地公共图书馆的硬件设施,通过改扩建或新建图书馆,配合馆舍内部设施的改造提升,一大批「网红」公共图书馆涌现出来,成为民众乐意去、待得住的地标性建筑。

1948 年成立的潍坊市图书馆,至今已走过 70 个春秋。70 年来,潍坊市图书馆已由过去「老百姓转圈找不到」的老馆,搬入了潍坊市的核心城区,新馆建筑面积 3.6 万平方米。大开间、无障碍、相互通联的建筑空间,「藏、借、阅一体化」的服务模式以及 24 小时自助借还书机、自助阅报机、全景图书馆等设备的配备,凭借焕然一新的馆舍面貌,每年有数十万读者走进潍坊市图书馆品味书香。

「『一座难求』成了图书馆的新现象。」山东省图书馆党委书记、馆长刘显世说,近年来,由于场馆环境改善等原因,民众走进图书馆的积极性相较过去已大大提高,不少地市公共图书馆阅览席更是常年「满负荷运行」。

对于居住在烟台市芝罘区的徐海英一家来说,周末去烟台图书馆参加阅读活动已成为他们生活的一部分。每个周六,烟台图书馆儿童阅览区都会举办「悦绘童年」灯塔故事会,活动主要面向 4 岁到 6 岁的儿童开展,通过亲子共读儿童文学,培养孩子们的阅读习惯和阅读兴趣。徐海英说,现在一提起去图书馆和小朋友看书,5 岁的女儿就欢喜得手舞足蹈。

如今,山东多地的公共图书馆不仅通过开展独具特色的品牌阅读活动,吸引了大批潜在读者走进图书馆,感受阅读的乐趣,还纷纷扩充阵地,通过建立图书馆分馆、购置流动图书车等途径,将图书送到有需求的群众身边。

截至 2018 年 11 月,济南市图书馆已在济南市设立了 70 多家分馆(流动站),并建设了近 10 处「书香泉城」24 小时自助图书馆。同时,市民如果想足不出户地借书,只需用手机通过微信关注「济南市图书馆微服务」,绑定济南市图书馆借书证,就可在其「020 网借平台」下单,微信缴纳 3 元快递费后,书就会被快递到读者手中。

「图书馆 +」数字,泛舟无障碍「书海」

在视障人士的世界里,影像艺术似乎遥不可及。从去年起,山东省图书馆视障阅览室组织的一场场特殊观影会,却圆了视障人士的电影梦,为他们搭建起了沟通的桥梁。

「无障碍电影是社会公益组织及人士,针对视障及听障读者无法综合利用视觉和听觉全面了解电影内容的问题,专门制作的一类电影。」山东省图书馆相关负责人表示,省图书馆为了让这部分读者也能够和其他人一样「看电影」,2018 年专门采购了 110 余部无障碍电影,并配备了专用无障碍电影播放机,举办多场次放映活动,满足这部分读者的需求。这是山东省图书馆数字化阅读的又一次成功探索。

其实,早在 1999 年,山东省图书馆就开启了探索现代公共图书馆数字网络建设、开展公共数字文化服务的道路。经过无数次的论证和实践,2002 年,全省第一个,也是国内先进的基于千兆以太网的图书馆信息网络系统在省图书馆建成,这项工程奠定了省图书馆开展数字化信息化服务的基础。此后的十几年时间,一张遍布省市县乡村、上下贯通的文化共享工程服务网络建立了起来,实现了全省 86000 多个村的全面覆盖,乡村的老百姓可以随时随地看电子书、看视频、上互联网;全省公共电子阅览室「一站双网三平台」运行服务体系的建立,也让数字文化惠民工程更加惠民,老百姓用起来更方便、更快捷。

基本的公共数字文化服务建立起来了,接下来如何完善和发展?省图书馆将目光转向了最需要数字文化服务的盲人群体。「全省 60 多万盲人,也是公共文化服务的盲点。」省图书馆相关负责人介绍,为了填补这个巨大的数字鸿沟,省图书馆创新性地采用数字无障碍技术,构建起以「一站一网一库」为核心的「光明之家」盲人数字图书馆,建立起国内第一个以无障碍语音导航技术为核心的专用网站,在盲人群体集中的特教学校、残疾人服务中心、盲人就业机构等建立了 81 个「光明之家」视障数字阅览室,把服务的触角延伸到盲人身边。

「书籍点亮了我的世界,数字阅览室则让世界变得更大。」济南市特殊教育中心学生于永烨流连于「光明之家」视障数字阅览室,对各种设备和资源逐一体验感受。视障数字阅览室采用操作简便的无障碍网站与内容详实的数字资源库,通过终端服务网络将有声电子书、讲座、曲艺、戏曲、影视剧等丰富的资源分享给视障学生。「视觉障碍给孩子们的生活和学习带来的不便,我感同身受。」济南市特殊教育中心校长嵇晓婴表示,「日新月异的电子科技产品及视障数字阅览室的建立,让这些孩子也可以熟练地使用电脑,平等地享受到了现代文明带来的便利。」

「图书馆 +」书院,打造传统文化平台

初春的大明湖,微波荡漾,垂柳吐翠。穿过遐园,树木掩映下一座建筑赫然矗立,这正是山东省图书馆国学分馆,为山东省图书馆旧址。创建于 1909 年(清宣统元年)的山东省图书馆是中国十大图书馆之一,曾有「历下风物,此为最胜」之说。

这里同时也是尼山书院所在。「最近 20 余年,随着唿唤传统文化的复兴,书院在新的时代背景下又重新焕发出生机。」山东省图书馆尼山书院负责人任蒙表示。图书馆作为书院的天然近亲,有着千丝万缕的联系,书院的藏书、社会教化、教育职能,现在的图书馆同样具备。「如何有效地利用这一契机,充实书院与图书馆的内涵,实现双方共同发展,是一个重要的课题。」

随着社会对传统文化的需求日渐强烈,从 2014 年开始,山东省在全省推广了「图书馆 + 书院」的公共文化服务模式。「之所以选择『尼山书院』为各级图书馆书院命名,是考虑它的厚重历史和独特的象征意义。作为古时候曲阜乃至山东最重要的书院之一,它在儒学发展和民间教育方面做出了突出的贡献。」任蒙说。

在大明湖景区南部的遐园太极苑内,几位老人正在练习太极拳。「除周末外,我们每天上午在遐园太极苑开展太极拳体验活动。」据介绍,尼山书院定期组织公众特别是青少年参加经典诵读、道德实践服务、礼乐教化、民间艺术学习等活动。「在春节、清明、端午、中秋等传统节日期间,都会举办主题性的民俗体验周活动,并举行了一系列高水平的讲座,如孔子公开课、孟子公开课、阳明学公开课、朱子学公开课等,深受读者欢迎,参与者众多。」

据介绍,山东各地尼山书院不仅在设施布局上要求做到「六个一」,即都有统一标牌、孔子像、国学讲堂、道德展室或展板、国学经典阅览室或阅览区,以及文化体验室或活动区。在运行方面也有一套严格规范:有固定的开放时间,每周开放时间不低于 56 个小时,节假日对外开放。截至 2017 年底,全省依托公共图书馆建成尼山书院 150 个,建成社区尼山书院 34 个。

在临沂市,尼山书院已成为民众学习历史文化、了解红色文化的重要场所。临沂市文化广电新闻出版局局长曹首娟介绍,为提升尼山书院吸引力,当地在书院活动设置上着重体现地方特色,把临沂历史上的文化名人、大事件,通过民众易于理解的方式讲解出来、传播出去,进一步增强了民众的文化自信。东营尼山书院举办少儿国学礼仪课程,内容涵盖中国传统礼仪、茶文化、形体、宴会礼仪,以及中华民俗与传统节日。济宁尼山书院的国学课堂经典诵读,让孩子们从小养成读经典、明事理、懂孝道和立志好学的良好习惯……

4 年来,经过初步探索,「图书馆 + 尼山书院」建设多点开花,不仅带动了古籍保护研究利用,还提高了公共图书馆服务水平,调动了社会力量参与弘扬传统文化的积极性。正如任蒙所说:「如今的尼山书院已经不仅仅是一座书院,而已经成为一种文化符号。」

编辑/郭蓓蓓

作者 肖寒